আবদুর রহিম হারমাছি

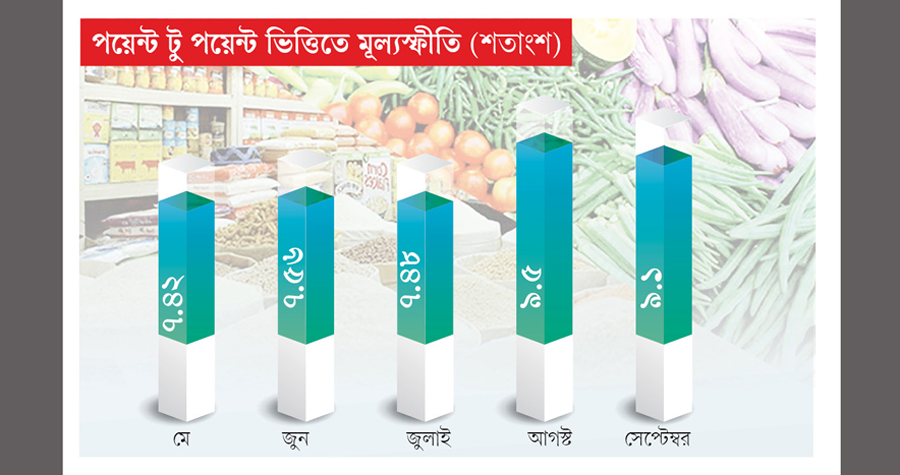

অবশেষে মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে সরকার। এই প্রথম অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এই সূচকের দুই মাসের তথ্য একসঙ্গে প্রকাশ করল সরকার। আর তাতে দেখা যাচ্ছে, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর দুই মাসেই পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে (মাসওয়ারি বা মাসভিত্তিক) মূল্যস্ফীতির পারদ ৯ শতাংশের ওপরে ওঠেছিল। আগস্টে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে তা সামান্য কমে ৯ দশমিক ১০ শতাংশে নেমেছে।

আগস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১১ বছর ৩ মাস পর প্রায় ১০ শতাংশের ঘরে, ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ (দুই অঙ্ক, ডাবল ডিজিট) উঠেছিল। সেপ্টেম্বরে অবশ্য তা ৯ দশমিক শূন্য আট শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির এ হিসাব মঙ্গলবার একনেকের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

বিবিএসের হিসাবে আগস্টে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি যেখানে পৌঁছেছে, তা গত ১১ বছর ৫ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। আগস্টে মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে যাওয়ায় এ তথ্য এত দিন প্রকাশ করা হয়নি। সেপ্টেম্বরে এসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একসঙ্গে দুই মাসের মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করা হলো।

মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করতে গিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ‘সার্বিক পরিস্থিতির কারণে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সব পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। তবে এখন মূল্যস্ফীতি কমতির দিকে। সামনে তা আরও কমবে।’

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, আগস্টে মূল্যস্ফীতি ১১ বছর ৩ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠে গেলেও সেপ্টেম্বরে তা কিছুটা কমেছে। গত মাস শেষে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। এ নিয়ে পরপর দুই মাস মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে রয়েছে। জুলাইয়ে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বাড়ছে

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে জুলাই মাসে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আগস্টে তা ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশে ওঠে। সেপ্টেম্বরে তা আরও বেড়ে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে উঠেছে। জুলাইয়ে গ্রামে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ৮ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ। আগস্টে তা বেড়ে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশে উঠেছিল। সেপ্টেম্বরে অবশ্য কিছুটা কমে ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে নেমেছে। গ্রামে সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ। আগস্টে উঠেছিল ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

শহর এলাকায় সেপ্টেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক শূন্য তিন শতাংশ। আগস্টে হয়েছিল ৯ দশমিক ১৮ শতাংশ। শহরে সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আগস্টে এই হার উঠেছিল ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশে।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় কয়েক মাস ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল। ঠিক এ রকম এক সময়ে গত ৫ আগস্ট সরকার জ্বালানি তেলের দাম ৪২ থেকে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। ডিজেলের দাম লিটারে ৩৪ টাকা, অকটেনের দাম লিটারে ৪৬ টাকা ও পেট্রলের দাম লিটারে ৪৪ টাকা বাড়ানো হয়। এর আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক লাফে জ্বালানি তেলের দাম এত বাড়ানো হয়নি।

এর পরপরই সব ধরনের পরিবহন ভাড়া বাড়ানো হয়। এই দুইয়ের প্রভাবে বেড়ে যায় প্রায় সব পণ্যের দাম। এরপর গত ২৯ আগস্ট খানিকটা মুখ রক্ষা করতে জ্বালানি তেলের দাম ৫ টাকা কমায় সরকার। তবে তাতে বাজারে খুব একটা প্রভাব দেখা যায়নি; বরং এর সামগ্রিক প্রভাবে খাদ্যপণ্য ছাড়াও যাতায়াত, পোশাক-আশাক, শিক্ষাসামগ্রীসহ খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দামও বেশ বেড়ে যায়। তখন থেকেই আগস্টে মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধির শঙ্কা করা হচ্ছিল। একাধিক অর্থনীতিবিদের প্রাক্কলন ছিল মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই আগের মাসের মূল্যস্ফীতির তথ্য তৈরি করে পরিসংখ্যান ব্যুরো। সেই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মূল্যস্ফীতির তথ্য তৈরি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয় বিবিএস। কিন্তু সরকারের উচ্চপর্যায়ের ‘সবুজ সংকেত’ পাওয়া যায়নি। ফলে মূল্যস্ফীতির আগস্টের তথ্য প্রকাশ করেনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা পরিসংখ্যান ব্যুরো। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো মাসের তথ্যই প্রকাশ করা হচ্ছিল না।

এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ‘মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়েছে বলেই বিবিএস সেই তথ্য প্রকাশ করছে না’ শিরোনামে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। অর্থনীতিবিদরাও একই কথা বলছিলেন। অবশেষে মঙ্গলবার দুই মাসের তথ্য একসঙ্গে প্রকাশ করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী মান্নান।

টানা দুই মাস ৯ শতাংশের বেশি মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম দৈনিক বাংলাকে বলেন, ‘জ্বালানি তেলের দাম একসঙ্গে বেশ খানিকটা বাড়ানোর ফলে সবকিছুর ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। সে কারণে আগস্টে মূল্যস্ফীতি অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। তবে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কারণে সেপ্টেম্বরে তা নিম্নমুখী হয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যসহ সব পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে। স্বল্প আয়ের মানুষকে কম দামে খাদ্য দিচ্ছি আমরা। এ ছাড়া বাজার সহনীয় রাখতে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আশা করছি, এখন মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী থাকবে।’

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মূল্যস্ফীতির হার এখন ৯ দশমিক ১০ শতাংশ। এর অর্থ হলো গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেশের মানুষ যে পণ্য বা সেবা ১০০ টাকায় পেয়েছিলেন, এ বছরের সেপ্টেম্বরে তা কিনতে ১০৯ টাকা ১০ পয়সা খরচ করতে হয়েছে। আগস্টে একই পরিমাণ পণ্য কিনতে তাদের লেগেছিল ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা।

শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সব দেশের অর্থনীতির উদ্বেগজনক ও স্পর্শকাতর সূচক এখন মূল্যস্ফীতি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে ৯ শতাংশে পৌঁছেছে। গত জুলাইয়ে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ। এক মাসের ব্যবধানে সেটা আড়াই শতাংশ পয়েন্টের মতো বেড়ে আগস্টে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশে উঠেছিল। সেপ্টেম্বরে তা কমে ৯ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বড় ধরনের মূল্যস্ফীতি হয়েছে বাংলাদেশে। চলতি বছরের মে মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয় ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। জুনে তা আরও ৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ ওঠে; যা ছিল ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরের মাস জুলাইয়ে সেটি সামান্য কমে হয় ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতির তথ্য নিয়ে নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ আগ্রহ ছিল। কারণ জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর এ নিয়ে দৈনিক বাংলাকে বলেন, ‘যখন মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশে দেরি হয়, তখন সরকারের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই মূল্যস্ফীতির তথ্য তৈরি হয়ে যায়। তাহলে দুই মাস পার হয়ে গেলেও দেশবাসী মূল্যস্ফীতির কোনো তথ্য পাবে না কেন? যা হোক, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।’

তিনি বলেন, ‘তথ্য-উপাত্ত নিয়ে রাজনৈতিকীকরণ বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে নীতি ঠিক করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কারসাজি করা হচ্ছে, তথ্য ঢেকে রাখা হচ্ছে। ৯-১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি যা-ই হোক না কেন, যথাসময়ে সেটা প্রকাশ করা উচিত।’

গত কয়েক মাসের মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের সময়কাল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কোনো মাসের মূল্যস্ফীতি কমলে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই তা প্রকাশ করা হয়। আবার বাড়লে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশে পরের মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যেমন গত মে ও জুনে মূল্যস্ফীতির হার ৭ শতাংশের বেশি ছিল। মে মাসে ছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং জুনে ৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ওই দুই মাসের তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় পরের মাসের ১৯ তারিখে। আবার গত জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ হয়। আর জুলাইয়ের মূল্যস্ফীতির সেই তথ্য প্রকাশ করা হয় দ্রুতগতিতে, আগস্টের ৩ তারিখে।

দেশের প্রায় সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করার একমাত্র সংস্থা বিবিএস। আট-দশ বছর আগে বিবিএস আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করত। বিবিএসের পরিবর্তে এখন পরিকল্পনামন্ত্রী নিজে মূল্যস্ফীতির তথ্য সাংবাদিকদের জানান। মূলত বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালই পরিকল্পনামন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে নিজেই মূল্যস্ফীতির তথ্য সাংবাদিকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে শুরু করেছিলেন। আবার ২০১৭ সালে মূল্যস্ফীতি টানা বাড়তে থাকলে আ হ ম মুস্তফা কামাল প্রতি মাসের পরিবর্তে তিন মাস পরপর মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরে মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করলে আবারও মাসিক ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির তথ্য প্রকাশ শুরু হয়েছিল। মূল্যস্ফীতি এখন সারা বিশ্বেরই সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্বব্যাপী সব ধরনের অর্থনৈতিক নীতি নেয়া হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেড মূল্যস্ফীতি কমাতে আগ্রাসীভাবে নীতি সুদের হার বাড়াচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে মন্দাকে পর্যন্ত ডেকে আনা হচ্ছে।

এ নিয়ে এখন বিশ্বব্যাপী চলছে প্রবল বিতর্ক। বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, সবাই যদি সমন্বিতভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কাজটি না করে, তাহলে মন্দার চেয়েও খারাপ অবস্থা হতে পারে। দেখা দিতে পারে স্ট্যাগফ্লেশন বা বদ্ধস্ফীতি। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি আদৌ কমল না, অথচ প্রবৃদ্ধি কমে গেল ভয়াবহভাবে।

‘এ পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতির সঠিক তথ্য প্রকাশ করা উচিত’ মন্তব্য করে অর্থনীতিবিদ আহসান মনসুর বলেন, ‘মূল্যস্ফীতির তথ্য দিয়ে নীতি ঠিক করা দরকার। মূল্যস্ফীতির তথ্য না থাকলে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কীভাবে। আমানত ও ঋণের সুদের হার মূল্যস্ফীতি দিয়ে ঠিক করা উচিত। মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতেও মূল্যস্ফীতির সঠিক তথ্য দরকার।’

সব সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাবের পাশাপাশি এখন থেকে মেয়াদি আমানতের বিপরীতেও ২ লাখ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের আমানতকারী। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে মাসিকভিত্তিক মুনাফা তুলতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। এ ছাড়া রেমিট্যান্স ও সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে মুনাফা তাৎক্ষিকভাবে তোলা যাবে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

গভর্নর বলেন,‘ সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক নিয়ে কিছু দুষ্টুচক্র ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। এসব নিয়ে বিভিন্ন মহলে কিছু অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সেগুলো নিরসনের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনো পরিকল্পনাই শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয় এবং সেগুলো সমাধানে কাজ করা হয়। তবে কিছু মহল একীভূত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যে যত অপপ্রচার করুক, সকল আমানতকারীর মূল আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে পর্যায়ক্রমে তা ফেরত দেওয়া হবে। এ বিষয়ে আগেও জানানো হয়েছে। বর্তমানে গ্রাহকরা যেকোনো স্কিম থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা তুলতে পারছেন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সম্পূর্ণ বাজারদরে মুনাফা দেওয়া হচ্ছে। এক বছরের বেশি মেয়াদি আমানতে মুনাফার হার ৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং এক বছরের কম মেয়াদি আমানতে ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘এখানে আমানতকারীদের স্বার্থকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকার ২ বছরের জন্য যে ৪ শতাংশ সহায়তা দিচ্ছে, তাতে অতিরিক্ত প্রায় ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাই কেউ যেন গুজবে বিভ্রান্ত না হয়।’

ঋণের নামে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়মের কারণে দুর্বল হয়ে পড়া এক্সিম, সোশ্যাল ইসলামী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, গ্লোবাল ইসলামী ও ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত করে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক গঠন করেছে সরকার। এসব ব্যাংকে প্রায় ৭৬ লাখ আমানতকারীর ১ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা জমা আছে। তাদের বিতরণ করা ১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা ঋণের ৭৭ শতাংশ এখন খেলাপি।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক উন্নয়নভিত্তিক বিনিয়োগ বাড়াতে থিম্যাটিক বন্ড বাজারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। টেকসই অর্থায়নের কাঠামো গড়ে তুলতে দুই সংস্থার মধ্যে গত বুধবার (২৮ জানুয়ারি) একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি ভবনে ‘সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স কোলাবোরেশন’ শীর্ষক এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ টেকসই অর্থায়ন ও বিনিয়োগ ট্যাক্সোনোমি প্রবর্তন, থিম্যাটিক বন্ড ইস্যুকারীদের ইস্যুর আগে ও পরে কারিগরি সহায়তা, কমিশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়ে কাজ করবে।

এ ছাড়া থিম্যাটিক বন্ডের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্প পর্যবেক্ষণ, বন্ড রিপোর্টিং সক্ষমতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রভাব পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রবর্তন এবং তৃতীয় পক্ষীয় সত্যায়ন ব্যবস্থার বিকাশেও সহায়তা দেবে ইউএনডিপি।

সব মিলিয়ে গ্রিন, সোশ্যাল, ক্লাইমেট, এসডিজি ও অন্যান্য টেকসই থিম্যাটিক বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে এই অংশীদারিত্ব।

থিম্যাটিক বন্ড হলো এমন একটি বন্ড, যার মাধ্যমে সংগ্রহ করা অর্থ নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য বা থিমে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকে। অর্থাৎ সাধারণ বন্ডে টাকা যেকোনো কাজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু থিম্যাটিক বন্ডে টাকা ব্যবহার করতে হয় নির্দিষ্ট একটি খাতে বা লক্ষ্য অনুযায়ী।

থিম্যাটিক বন্ডের প্রধান ধরনগুলো হলো- সৌরবিদ্যুৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য গ্রিন বন্ড; স্বাস্থ্যসেবা, সাশ্রয়ী আবাসনের মতো সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অর্থায়নের জন্য সোশ্যাল বন্ড; গ্রিন ও সোশ্যাল—দুই ধরনের প্রকল্পেই অর্থায়নের জন্য সাসটেইনেবিলিটি বন্ড; জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বড় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ক্লাইমেট বন্ড এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এসডিজি বন্ড উল্লেখ্যযোগ্য।

অনুষ্ঠানে বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিএসইসি বাজার ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুশাসন জোরদার, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করার মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য বাজার কাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করছি।

ইউএনডিপি ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি সহায়ক ও পূর্বাভাসযোগ্য নিয়ন্ত্রক পরিবেশ নিশ্চিত করার কথাও জানান রাশেদ মাকসুদ। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারকে প্রতিষ্ঠিত করা, বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন এবং থিম্যাটিক বন্ডের বিকাশে গুরুত্ব দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বলেন, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে থিম্যাটিক বন্ডের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক খাতে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি আহরণের বড় সম্ভাবনা রয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ, মধ্যম আয়ের ফাঁদ এড়ানো এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি। থিম্যাটিক বন্ড এসব ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজি আহরণে অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে পারে।

স্টেফান লিলার আরও বলেন, বিএসইসির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইউএনডিপি বাংলাদেশের থিম্যাটিক বন্ড বাজারের সহায়ক পরিবেশ শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ইউএনডিপির বাংলাদেশের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ড. মালিহা মুজাম্মিল, কান্ট্রি ইকোনমিক অ্যাডভাইজার ওয়াইস প্যারে এবং বিএসইসির কমিশনার মো. আলী আকবর, ফারজানা লালারুখসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার জট, নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি নিরসন, ভৌত ও আর্থিক নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধসহ চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খালাস করা হয়নি এমন ২,৮০০ টন বিভিন্ন পণ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে। এতে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়েছে এবং বন্দরের ইয়ার্ড ব্যবস্থাপনায়ও গতিশীলতা এসেছে। খবর কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রামের।

কাস্টমস হাউসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা যায়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি নিয়ে পণ্যচালানটির নিলাম কার্যক্রম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতামূলক নিলামে ১৩ জন বিডার অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ ৯ কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিড মূল্যে পণ্যচালানটি বিক্রয় করা হয়। বিডমূল্য, ভ্যাট ও আয়করসহ ১১ কোটি ৬৯ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা পরিশোধের পর বিডারের অনুকূলে পণ্যচালানটির খালাস হয়।

চট্টগ্রাম কাস্টমস জানায়, চালানটি পণ্যের পরিমাণ বিবেচনায় কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রামের ইতিহাসে নিলামকৃত সর্ববৃহৎ পণ্যচালান।

দেশের তৈরি পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন বৈশ্বিক মাইলফলক স্থাপন করেছে গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ‘লিড প্লাটিনাম’ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সর্বোচ্চ ১১০ নম্বরের মধ্যে ১০৮ নম্বর পেয়ে এ স্বীকৃতি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মধ্য দিয়ে হ্যামস গার্মেন্টস বিশ্বের সর্বোচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত লিড-সার্টিফায়েড তৈরি পোশাক কারখানা হিসেবে রেকর্ড গড়েছে।

ইউএসজিবিসির উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে সম্প্রতি তিনটি নতুন তৈরি পোশাক কারখানা লিড সনদ অর্জন করেছে, যা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শিল্প উন্নয়নে বৈশ্বিক পর্যায়ে দেশের নেতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেডের সঙ্গে আরও দুটি পোশাক কারখানা লিড সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। কারখানা দুটি হলো—গাজীপুরের ইকোট্রিমস বাংলাদেশ লিমিটেডের ইউনিট-১ এবং নাফা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ইউনিট-১।

এর মধ্যে ইকোট্রিমস বাংলাদেশ লিমিটেড নামের কারখানাটি ভবনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্যাটাগরিতে লিড সংস্করণ চার দশমিক এক অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়েছে। কারখানাটি ৭০ পয়েন্ট অর্জন করে গোল্ড স্তরের সনদ পেয়েছে।

অন্যদিকে, নাফা অ্যাপারেলস লিমিটেডের ইউনিট-১ নির্মাণ ক্যাটাগরিতে লিড সংস্করণ চার অনুযায়ী মূল্যায়িত হয়েছে। কারখানাটি ৬৫ পয়েন্ট অর্জন করে গোল্ড স্তরের সনদ অর্জন করেছে।

এই তিনটি কারখানা যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশে লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৩। এর মধ্যে ১১৫টি প্লাটিনাম এবং ১৩৯টি গোল্ড স্তরের সনদপ্রাপ্ত।

এছাড়া বিশ্বে সর্বোচ্চ রেটপ্রাপ্ত শীর্ষ ১০০টি লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার মধ্যে বর্তমানে ৬৯টি কারখানাই বাংলাদেশের, যা পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে বাংলাদেশের নেতৃত্বের শক্ত অবস্থানকে তুলে ধরে।

বিশ্বব্যাপী উৎপাদন খাতে যখন জলবায়ু দায়বদ্ধতা, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (ইএসজি) মানদণ্ড ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে—তখন এই অর্জন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবেশগত মানদণ্ডে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মদক্ষতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই অর্জন পুরোনো ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের শিল্প খাতে টেকসই উন্নয়ন এখন আর বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ বা সীমিত কারখানার মধ্যে আটকে নেই। বরং এটি শিল্পের মূলধারায় পরিণত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে শতাধিক পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা চালু রয়েছে। এর মধ্যেই হ্যামস গার্মেন্টসের এই রেকর্ড শিল্প খাতের জন্য নতুন মানদণ্ড স্থাপন করল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি, সম্ভাব্য কার্বন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক বাণিজ্য বাস্তবতার মুখে বাংলাদেশের শিল্পখাতের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণে টেকসই নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হ্যামস গার্মেন্টসের এই সাফল্য ইঙ্গিত দেয়—বাংলাদেশ কেবল বৈশ্বিক প্রত্যাশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে না, বরং টেকসই শিল্প উন্নয়নের নতুন মানদণ্ড নির্ধারণেও ভূমিকা রাখছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও সাবেক সিবিএ।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্ত অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ রেখে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। একইভাবে পরদিন রোববার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরে সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে। রোববার বিকেল ৫টায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এবং চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সাবেক সিবিএ’র পক্ষ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

এরপর দুপুরে বন্দর ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন শ্রমিক দলের বিক্ষোভকারীরা। ওই মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচিতে কয়েকশ শ্রমিক কর্মচারী অংশ নেয়।

চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খোকন বলেন, ‘সারাদেশ নির্বাচনি ডামাডোলের মধ্যে আছে৷ এর ফাঁকে সরকার চট্টগ্রাম বন্দর এবং দেশের সবচেয়ে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এনসিটি দুবাইয়ের ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে হস্তান্তরের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। সরকার বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে।’

‘আমরা মনে করি এনসিটি বিদেশিদের হাতে দেওয়া চরম আত্মঘাতী একটি সিদ্ধান্ত। এর মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব চরমভাবে হুমকির সম্মুখীন হবে।

কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা এনসিটি বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করেছি। আগামী শনিবার ৮ ঘণ্টা বন্দরে অপারেশনাল কার্যক্রম এবং রোববার ৮ ঘণ্টা প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এরপরও সরকার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক-কর্মচারি ঐক্য পরিষদ (স্কপ) বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে জরুরি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা তৃতীয় দফায় আরও এক মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। নতুন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, করদাতারা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো প্রকার জরিমানা ছাড়াই তাদের ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মো. একরামুল হক স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এর আগে দ্বিতীয় দফার বর্ধিত সময়সীমা অনুযায়ী রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল আগামী ৩১ জানুয়ারি।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, মূলত আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের প্রেক্ষাপটে করদাতাদের বাড়তি সুবিধা দিতে এবং অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়াটি সবার জন্য সহজতর করতে এই সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেহেতু চলতি বছর থেকে সকল করদাতার জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তাই অনেক করদাতারই ডিজিটাল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে বাড়তি সময়ের প্রয়োজন ছিল। বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে এনবিআর এই তৃতীয় দফা সময় বাড়ানোর পথে হেঁটেছে।

আয়কর আইন অনুযায়ী, প্রতিবছর ৩০ নভেম্বর আয়কর রিটার্ন দাখিলের নিয়মিত সময়সীমা শেষ হয়। তবে এবার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রথমে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছিল। নতুন করে আরও এক মাস সময় পাওয়ায় এখন করদাতারা অনেকটা স্বস্তিতে তাদের কর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। এনবিআর আশা করছে, এই বাড়তি সময়ের মধ্যে এখনও যারা রিটার্ন জমা দেননি, তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন করবেন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৩১ লাখের বেশি করদাতা সফলভাবে তাদের ই-রিটার্ন অনলাইনে জমা দিয়েছেন। গত আগস্ট মাস থেকে এনবিআর সকল শ্রেণির করদাতার জন্য অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার পর থেকেই ই-রিটার্ন পোর্টালে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের এই ডিজিটাল উদ্যোগের ফলে কর ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি করদাতাদের হয়রানিও অনেকাংশে কমেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এনবিআর জানিয়েছে, নির্ধারিত নতুন সময়সীমা অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারির পর রিটার্ন জমা দিতে হলে আয়কর আইন অনুযায়ী জরিমানা ও অতিরিক্ত মাশুল গুনতে হতে পারে। তাই এই সময়ের মধ্যেই সকলকে রিটার্ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দেশের ব্যাংক খাতে ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের লাগাম টানতে এবং আদায়ে গতি ফেরাতে এবার অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় ইচ্ছাকৃত ও বড় মাপের ঋণ খেলাপিদের নাম ও ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে ব্যাংকগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কাছে পাঠানো এক বিশেষ চিঠিতে এই প্রস্তাবসহ খেলাপিদের নিয়ন্ত্রণে আরও বেশ কিছু কঠোর সুপারিশ তুলে ধরেছে সংগঠনটি।

এবিবির এই সুপারিশমালায় কেবল নাম ও ছবি প্রকাশই নয়, বরং খেলাপিদের ওপর নানামুখী সামাজিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি প্রস্তাব হলো— ব্যাংক অথবা আদালতের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও কোনো ব্যক্তি খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তার বিদেশ গমনে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের ক্ষমতা ব্যাংকগুলোকে দেওয়া। পাশাপাশি, ঋণ খেলাপি ব্যক্তিরা যাতে দেশের কোনো ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি স্থায়ী ও কঠোর নির্দেশনা জারির আহ্বান জানানো হয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতে, সামাজিকভাবে চিহ্নিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চায় বাধা সৃষ্টি করা গেলে প্রভাবশালী খেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ঋণ খেলাপিদের জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ নিলাম করার প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ ও সাধারণ ক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় করার প্রস্তাবও দিয়েছে এবিবি। ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিলামে সম্পদ কেনাকে উৎসাহিত করতে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ আয়কর রেয়াত সুবিধা চালু করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) বিদ্যমান অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা ও প্রয়োজনীয়তা বিলোপ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে খেলাপি ঋণের আংশিক অবলোপন বা রাইট-অফ সুবিধা দেওয়ার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। এর পাশাপাশি লিয়েন করা শেয়ার দ্রুত নগদায়নের মাধ্যমে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক ও কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মানবিক দিক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম শিথিলের প্রস্তাব করেছে এবিবি। বিশেষ করে কোনো ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে কিংবা মরণব্যাধি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের ব্যক্তিগত ঋণ, গৃহঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং একক মালিকানাধীন কুটির ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ মওকুফের প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে এ জাতীয় সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে হেড অব আইসিসির (ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) বাধ্যতামূলক মতামত গ্রহণের যে কঠিন শর্ত রয়েছে, তা শিথিলের দাবি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত বছরের ১২ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে খেলাপি ঋণ আদায়ে একটি কার্যকর মহাপরিকল্পনা চাওয়া হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে এসব সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী সুপারিশ প্রদান করা হলো। ব্যাংক খাতের সংস্কারে এই প্রস্তাবগুলো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ববাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের বাজারে স্বর্ণের দাম আবারও এক রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে কার্যকর হওয়া নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মূল্যবান এই ধাতুর দাম ভরিতে প্রায় ২২ হাজার ৫১০ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে অলঙ্কার ক্রয়ের স্বপ্ন।

আজ সকালে বাজুসের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নতুন মূল্যতালিকা প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং স্থানীয় বুলিয়ন মার্কেটে কাঁচামালের সংকট ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই সমন্বয় অনিবার্য হয়ে পড়েছে। নতুন দর অনুযায়ী, এখন থেকে ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ কিনতে গুনতে হবে ২ লাখ ৭২ হাজার ৯৯৬ টাকা। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৯৮০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৯ টাকায়।

স্বর্ণের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রুপার দামও। এক লাফে রুপার দাম ভরিতে ৮১৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে। নতুন দাম অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম এখন ৮ হাজার ৫৭৩ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৮ হাজার ১৬৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৬ হাজার ৯৯৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ২৪৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অলঙ্কারের কাঁচামালের এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অলঙ্কার ব্যবসায়ীদের মধ্যেও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন আরও স্পষ্ট করেছে যে, বাজুস নির্ধারিত এই বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যোগ করতে হবে। তবে গহনার ডিজাইন বা কারুকাজ এবং গুণমানভেদে মজুরির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। বিগত কয়েক মাসে বিশ্ব রাজনীতির অস্থিরতা এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম কয়েক দফা বাড়লেও দেশের বাজারে আজ যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তা স্মরণকালের সকল রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। মূলত বিনিয়োগের নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বাজারেও এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগীদের দেওয়া ঋণ প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব অর্থছাড়- উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। একই সময়ে সরকারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ আগের অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাই–ডিসেম্বর সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ প্রতিশ্রুতি কমেছে ১৩ দশমিক ৪২ শতাংশ। একই সময়ে বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড় হ্রাস পেয়েছে ২৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। বিপরীতে, এই ছয় মাসে সরকারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ১০ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

ইআরডির তথ্য বলছে, ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে সরকার মোট ১ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২ দশমিক ২৯৮ বিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের অর্থছাড়েও বড় ধরনের পতন দেখা গেছে। গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে যেখানে ৩ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ ছাড় হয়েছিল, সেখানে চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৪৯৯ বিলিয়ন ডলারে- অর্থাৎ প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার কম।

এ দিকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ বেড়েছে। গত অর্থবছরের জুলাই–নভেম্বর সময়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীকে পরিশোধ করেছিল ১ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ১৯৫ বিলিয়ন ডলারে।

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ইয়ার্ন, ফেব্রিক ও ডেনিম প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ) এবং দ্যা সাব-কাউন্সিল অব টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি টেক্স চায়না) এর যৌথ আয়োজনে চার দিনের এ প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলবে।

বুধবার আইসিসিবির ৩ নম্বর রাজদর্শন হলে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। প্রদর্শনীদ্বয়ে ৬৫০টির বেশি বুথ নিয়ে ১৫টিরও অধিক দেশের প্রায় ৩২৫টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সেমস-গ্লোবাল, ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন. ইসলাম, উপস্থিত ছিলেন, দ্য অ্যাম্বাসি অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব চায়না ইন বাংলাদেশ কমার্শিয়াল কনস্যুলেটসং সং ইয়াং, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান খান প্রমুখ।

পোশাকশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সুতা, ফ্যাব্রিক, ট্রিমস এবং আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামকেন্দ্রিক অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ও শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ২৫তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো ২০২৬ - উইনটার অ্যাডিশন। একইসাথে, বিশ্বব্যাপী ডেনিম, জিন্স এবং আনুষাঙ্গিক নির্মাতাদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের সামগ্রিক ডেনিম ও পোশাকশিল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৮ম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ডেনিম শো ২০২৬।

প্রদর্শনীসমূহ সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ আয়োজিত বিশ্বব্যাপী বহুল প্রশংসিত ও তিনটি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত টেক্সটাইল সিরিজ অব এক্সিবিশনের একটি অংশ, যা প্রতি বছর বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মরক্কো, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। টেক্সটাইল সিরিজ অব এক্সিবিশন্স ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল শিল্পের অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।

সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন. ইসলাম বলেন, প্রদর্শনীরা ক্রেতা এবং সরবরাহকারীদের জন্য বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত একটি কার্যকর মিটিং প্লেস, যেখানে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রেতা এবং সরবরাহকারীরা ব্যবসার প্রসারে কাজ করতে পারবেন। এ প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ এবং সিসিপিআইটি-টেক্স চায়নার যৌথ প্রচেষ্ঠার ৯ম বর্ষ পূর্তি হলো। এ প্রদর্শনীগুলো বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকশিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র (ডিআইটিএফ)এ মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থী বাড়ায় বিক্রি বাড়াতে আকর্ষণীয় অফার আর ছাড় দিচ্ছে সব প্যাভিলিয়ন ও স্টলে। মেলার দেশীয় সব পণ্যের স্টলগুলোতেও ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড়ে যেন দম ফেলারও সুযোগ নেই বিক্রয়কর্মীদের।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার গিয়ে এমন দৃশ্য চোখে পড়ে।

মাসব্যাপী এ মেলার আজ ২৫ তম দিন। দুপুরের পর থেকেই ক্রেতা-বিক্রেতা, উদ্যোক্তা আর দর্শনার্থীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এদিকে ক্রেতাদের আনাগোনা বাড়ায় প্রতিটি স্টলেই দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন অফার ও বিশেষ ছাড়। এই অফার আর ছাড়কে কেন্দ্র করেই শেষ সময়ে এসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-বিক্রেতা আর উদ্যোক্তাদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে।

মেলায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা গেছে প্লাস্টিকের তৈরি গৃহস্থালি সব জিনিসপত্র স্টিল, অ্যালোমিনিয়াম ও নানা ধরনের ইলেক্ট্রনিক পণ্য কুকার, জুস মেকার, জুস ব্লেন্ডার, ওভেন, রাইস কুকারসহ ঘর সাজানোর সামগ্রীসহ ফ্যাশেনেবল পোশাক ব্লেজার ও খাদ্যপণ্যে।

দুরন্ত সাইকেল দিচ্ছে ২১ হাজার ৩৩৫ টাকা মূল্যের ‘এলিট’ এবং ১৭ হাজার টাকা মূল্যের ‘পোর্টার প্লাসের সঙ্গে ৭ হাজার ৬৫ টাকা মূল্যের একটি ‘বাইক ট্রেইনার’ সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়াও নির্দিষ্ট মডেলে সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। শিশুদের সাইকেল বিক্রি করছে ৪ হাজার ২০০ থেকে ১০ হাজার টাকায়। বড়দের সাইকেল ১৪ হাজার থেকে ৫৫ হাজার টাকা। বিশেষ আকর্ষণ ইউরোপিয়ান প্যাডেল অ্যাসিস্ট ইলেকট্রিক সাইকেল মেলায় দাম ৫৫ হাজার টাকা।

সিফা এন্টারপ্রাইজসহ বিভিন্ন ক্রোকারিজ স্টলে মেলায় মাত্র ১২০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের ক্রোকারিজ পণ্য।

মেলায় ব্লেজারে রাজকীয় অফার দিয়েছে টপ টেন ব্লেজার মেলা উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য মাত্র ১২শ’ টাকায়। এছাড়া মেলায় বিভিন্ন অফার দিচ্ছে থ্রি-পিস বিক্রেতারা। এর মধ্যে ‘গোল্ডেন অফার’ নাম দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান মাত্র ৮শ’ থেকে ১ হাজার টাকায় তিন সেট থ্রি-পিস বিক্রি করছে। এছাড়া ফ্যামিলি অফারে এক সেট থ্রি-পিস ৪৫০ টাকা ও তিন সেট ১ হাজার ১০০টাকা।

এদিকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফার্নিচারে মিলছে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। সঙ্গে মেলায় বুকিং দিলে ফ্রি হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে।

বেকারি পণ্যের জন্য বিস্ক ক্লাব ও অলটাইমের প্যাভিলিয়নে দিচ্ছে ‘আলট্রা সেভার’ প্যাকেজে ১১৯৫ টাকার পণ্য পাওয়া যাচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকায়। ‘মেগা সেভার’ প্যাকেজে ৯৬৫ টাকার পণ্য কেনা যাবে মাত্র ৮০০ টাকায়। ‘সুপার সেভার’ প্যাকেজে ৬২৫ টাকার পণ্য পাওয়া যাবে মাত্র ৫০০ টাকায়।

এছাড়া ‘বিস্ক ক্লাব হাউস’, ‘মামা ম্যাজিক’, ‘কেক ফিউশন’, ‘কুকিজ কম্বো’ প্যাকেজে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। দুটি অথবা চারটি পণ্য কিনলে একটি ফ্রি অফারের সুযোগও রয়েছে।

মেলায় স্টল-প্যাভিলিয়নের অফারগুলো দেখছিলেন ইব্রাহিম মিয়া। তিনি বলেন, কিছু বেকারি আইটেম কিনেছি। গৃহস্থালি সামগ্রী কেনার জন্য দেখছি। প্রতিটি স্টলে ছাড় দিচ্ছে। যেখানে ছাড় বেশি, সেখান থেকেই কিনব।

গাজীপুর থেকে পরিবার নিয়ে মেলায় এসেছেন সিরাজ মোল্লা। তিনি বলেন, মাসব্যাপী এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় শেষের দিকেই ব্যবসায়ীরা চূড়ান্ত ছাড় দিয়ে থাকে। এই সুযোগ লুফে নিতেই শেষের দিকে মেলায় আসা। বিশেষ ছাড় পেয়ে কিছু জামা কাপড় ও ইলেকট্রনিক্স মালামাল কিনেছি।

ক্রেতা রেহানা আক্তার জানান, শেষের দিকে মেলার প্রতিটি প্যাভিলিয়ন ও স্টলে ছাড়ের হিড়িক পড়ে যায়। তাই মেলার শেষের দিকে আসা। একই ছাদের নিচে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় সব পণ্য কেনার জায়গা বাণিজ্য মেলাই সম্ভব। ৪০ শতাংশ ছাড়ে ছেলের জন্য একটি সাইকেল কিনেছি।

টপ সেভেনের বিক্রয় প্রতিনিধি রোমান সরকার বলেন, মেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। স্টকের মালগুলো বিক্রি করতেই আমরা বিভিন্ন অফার ও ছাড় দিয়ে বিক্রি করছি। ক্রেতারাও এই সুযোগ লুফে নিচ্ছে।

সিফা এন্টারপ্রাইজ ক্রোকারিজ স্টলের ম্যানেজার সুমন হোসেন বলেন, মেলার শেষ সময়ে ক্রেতা টানতে আমরাও বিশেষ ছাড়ে বিক্রি করছি। এসব পণ্য কিনতে আমাদের স্টলে ক্রেতা-দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন। বেশ সাড়া পাচ্ছি।

মিয়াকো প্যাভিলিয়ন ম্যানেজার নুরুন্নবী বলেন, নানা ধরনের পণ্যসামগ্রী নিয়ে আমরা এবারের মেলায় হাজির হয়েছি। মেলার প্রথম দিকে শৈত্য প্রবাহ ছিল। ফলে বিক্রি তেমন হয়নি। তবে ছুটির দিনগুলো থেকেই মেলা জমে উঠে। এখন শেষ সময়ে এসে বিক্রি বাড়াতে আমরাও বিশেষ ছাড় দিচ্ছি। ক্রেতারাও তা লুফে নিচ্ছেন। ক্রেতা সামাল দিতে বিক্রয় কর্মীরা হিমশিম খাচ্ছেন। মেলা শেষ দিকে এসে বিক্রি অনেক বেড়েছে।

দেশের আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক বড় ধরনের সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়া ৯টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) মধ্যে ৬টিকেই চূড়ান্তভাবে বন্ধ বা অবসায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় এই কঠোর সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান সভার সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অবসায়নের তালিকায় থাকা এই ছয়টি প্রতিষ্ঠান হলো— ফাস ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, অ্যাভিভা ফাইন্যান্স, পিপলস লিজিং এবং ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ বর্তমানে আশঙ্কাজনকভাবে ৭৫ থেকে ৯৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যার ফলে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা তারা পুরোপুরি হারিয়েছে। তবে তালিকায় থাকা অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান— প্রাইম ফাইন্যান্স এবং বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানিকে (বিআইএফসি) তাৎক্ষণিকভাবে অবসায়ন না করে তাদের আর্থিক সূচক উন্নয়নের জন্য তিন থেকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা উন্নতি করতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মূলত বিগত সরকারের সময় বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং ঋণের অর্থ আত্মসাতের কারণেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তি পুরোপুরি ধসে পড়েছে। বিশেষ করে আলোচিত পিকে হালদার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেউলিয়া হওয়ার পথে ঠেলে দিয়েছে। এর আগে গত বছরের মে মাসে ২০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে যে ৯টি প্রতিষ্ঠানের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি, তাদের বিরুদ্ধেই মূলত এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আমানতকারীদের জন্য আশার কথা হলো, গভর্নর আহসান এইচ মনসুর তাদের অর্থ ফেরতের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, এসব রুগ্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত আমানতকারীরা আগামী ফেব্রুয়ারিতে পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার আগেই তাদের গচ্ছিত রাখা মূল টাকা ফেরত পাবেন। আমানতকারীদের পাওনা মেটাতে সরকারের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল অনুমোদন করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে যে, গ্রাহকরা কেবল তাদের জমা রাখা আসল বা মূল টাকা ফেরত পাবেন, কোনো সুদ বা মুনাফা প্রদান করা হবে না। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ মূল্যায়নের প্রস্তুতি চলছে, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তায় থাকা হাজার হাজার আমানতকারীর মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল সোর্সিং প্রদর্শনী ‘টেক্সওয়ার্ল্ড ও অ্যাপারেল সোর্সিং নিউইয়র্ক ২০২৬’-এ সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের ১৫টি প্রতিষ্ঠান। গত ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জেভিটস কনভেনশন সেন্টারে তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল পণ্যের সক্ষমতা তুলে ধরতে এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে এই অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বছর বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর (ইপিবি) বিশেষ সহায়তায় ১৩টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এই মেলায় অংশ নেয়।

এর বাইরে প্যারামাউন্ট ইন্টারন্যাশনালসহ আরও দুটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে প্রদর্শনীতে স্টল বরাদ্দ নেয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে— গোল্ডেন টেক্স, ব্লু অ্যাপারেলস, হীরা সোয়েটারস, পি এম সোর্সিং, এক্সকম ফ্যাশন, এ বি অ্যাপারেলস এবং ডিজাইন সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন।

প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আধুনিক অ্যাপারেল, তৈরি পোশাক এবং ভ্যালু-এডেড টেক্সটাইলসহ বৈচিত্র্যময় পণ্য উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা এবং গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের সোর্সিং গন্তব্য হিসেবে বিশ্বস্ততা অর্জনই ছিল এই অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য।

নিউইয়র্কের এই প্রদর্শনীতে বিশ্বের নামি-দামি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি, সোর্সিং প্রতিষ্ঠান এবং পণ্য প্রস্তুতকারীরা অংশ নেন। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পোশাকের যে চাহিদা তৈরি হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।