প্রত্যাশা অনুযায়ী রিটার্ন জমা না পড়ায় ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এনবিআর। এখন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করদাতারা তাদের রিটার্ন জমা দিতে পারবেন। যৌক্তিক কারণ ছাড়া এই সময় বাড়ানো যুক্তিযুক্ত হয়নি বলে মনে করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। তিনি বলেছেন, ‘রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ রাজস্ব আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনীতি ভালো থাকলে কর বাড়ে। আর অর্থনীতি ভালো না থাকলে কর আহরণ বাড়বে না।’

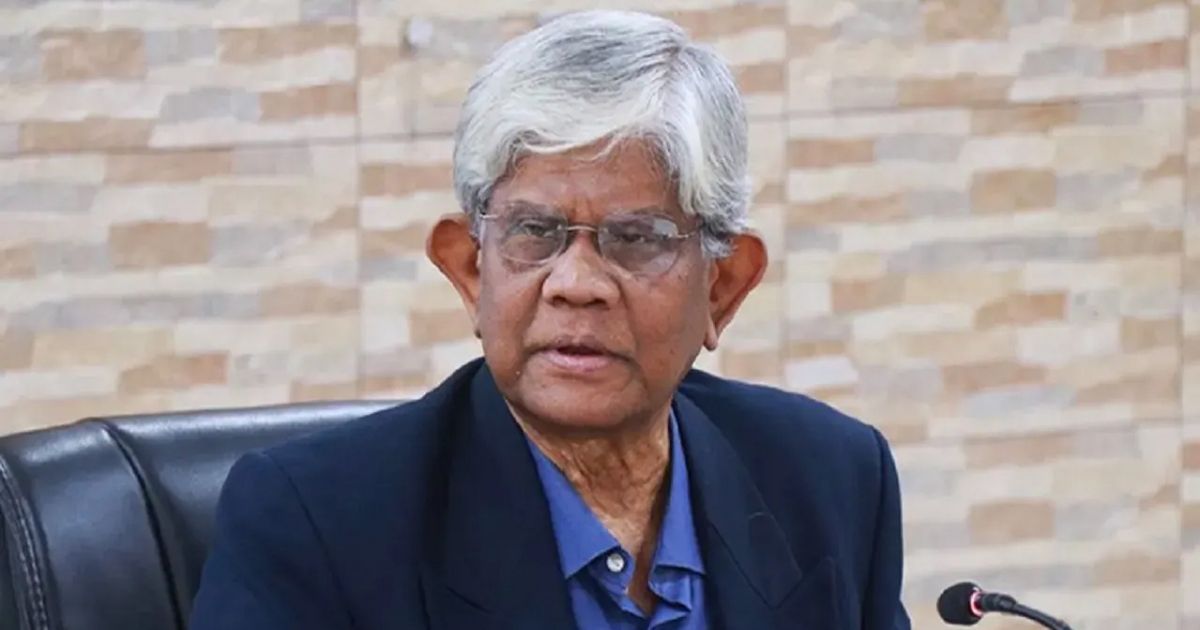

গত বৃহস্পতিবার দৈনিক বাংলাকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন সাবেক আমলা মোহাম্মদ আবদুল মজিদ। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দৈনিক বাংলার বিজনেস এডিটর আবদুর রহিম হারমাছি।

অর্থনীতি ভালো না থাকলে কর বাড়বে না

এবারও আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার সময় এক মাস বাড়ানো হয়েছে। প্রায় প্রতিবারই এই সময় বাড়ানো হয়। এই সময় বাড়ানোকে আপনি কতটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন।

দিন দিন কর দেয়া সহজ করা হচ্ছে। নিয়ম পরিবর্তন হচ্ছে। সারা বিশ্বে যেটা হয়ে থাকে। সারা বছর সবাই কর দেয়। আমাদের দেশেও কিন্তু তা-ই হয়। যে যখন বেতন পাচ্ছে তখন কর কেটে নেয়া হচ্ছে। ব্যাংক থেকে বেতন কেটে নেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে এখন এ রকম হচ্ছে। বছর শেষে সেগুলো সব একত্র করা হয়। আমি কত দিয়েছি সেটার প্রমাণ দিতে হবে। কতটা দিতে হবে সেটার কাগজ দিব। এসব কারণে একটি রিটার্ন দেয়ার প্রভিশনটা আছে।

অতীতে নিয়ম ছিল হিসাব বছর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে এই রিটার্ন দিতে হবে। কাগজপত্র জোগাড় করতে যতটা সময় লাগে। এখন যে করটা দেয়া হচ্ছে সেটা গত বছর জুন মাস পর্যন্ত। সময় যতই বাড়ুক এটা কিন্তু জুন মাস পর্যন্তই থাকবে। এই বাড়তি সময়টা সবসময় তিন মাস ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই তাই। সরকার ২০১০ বা ২০১১ সালের দিকে এটাকে পরিবর্তন করে এটাকে নভেম্বরে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ পাঁচ মাস। কেউ কেউ পারে না এই জন্য। আমি না পারার বিষয়টিকে এভাবে দেখি। এখন যেখানে অনলাইন করা হচ্ছে, ফরম যেখানে সহজ করা হচ্ছে। আমার হিসাব যেহেতু গত জুন মাসের হিসাব। আমি যখন এত সহজ করছি, সেখানে কেন আমাকে পাঁচ মাস সময় দিতে হবে। এর থেকে আসলে বের হয়ে আসা উচিত।

একটি কারণ থাকতে পারে। একটি পরিপত্র জারি করে এনবিআর সেটার জন্য মনে হয় দেরি করতে হয়। সেখানে লেখা থাকে ব্যাখ্যাটা কীভাবে দিচ্ছেন। সেটা আর কিছু না। ব্যাখ্যাটা জারি করতে যদি বিলম্ব হয়। সম্ভবত এটার বিলম্ব হয় বলে তারা পিছিয়ে। তাদের কাজের একটি গতির জন্য পিছিয়ে নভেম্বরে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখানে একটি সমন্বয়ের দরকার ছিল। এই ব্যাখ্যাগুলো জুলাই বা আগস্ট মাসের মধ্যে দিতে হবে। তাহলে অর্থবিলে কী লিখেছি। সেটা না করে আমরা মুসাবেদি করতে থাকব। এখন থেকে সবাই আবার বাস্তবায়ন করবে। ব্যাখ্যা কিন্তু বারবার পরিবর্তন করা উচিত না। আর যেহেতু ব্যবসা বারবার পরিবর্তন করা হচ্ছে।

গত বছর করোনা মহামারির কারণে সময় বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এবার তেমনটি নেই। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বলেছে, ব্যবসায়ীদের দাবির কারণে সময় বাড়ানো হয়েছে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

এ বছর এমন কিছু ঘটে নাই যে, আরও এক মাস বাড়িয়ে দিতে হবে। বারবার সময় বাড়ানোয় কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে যে, সরকারের ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টে একটি জটিলতা তৈরি হচ্ছে। যে টাকা আমি যত তাড়াতাড়ি পেতাম প্রত্যক্ষ করে। প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস। এটা সরাসরি পায় সরকার। এই আয়টা দিতে যদি বিলম্ব হয়, আমি যেই টাকা সেপ্টেম্বরে পেতাম, সেই টাকা নভেম্বরে আসে বা ডিসেম্বর মাসে আসে। তাতে কী হলো অর্থবছরের ছয় মাস আমি পিছিয়ে গেলাম। তাহলে এই ছয় মাস আমার চলবে কী করে।

কথা ছিল সেপ্টেম্বরে আমি যেই টাকা পাব সেই টাকা দিয়ে আমি ব্যয় করব। কিন্তু আমার টাকা পেতে যদি বিলম্ব হয় তাহলে ব্যাংকে আমার ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। জিনিসটা ওই ভাবে দেখতে হবে। আমি তো এখন সমস্যা খুব বেশি দেখি না। কারণ আমরা তো সব বিষয় সহজ করছি। সারা বছর আপনি কর দিচ্ছেন। সামনে এমন হবে যদি সব অনলাইন হয়ে যায়। এরপর আমাদের রিটার্ন দিতে সময় লাগার কথা না। ব্যাংক থেকে যেটা কেটে নিচ্ছে সেটা নিয়ে যাব। আমার সিস্টেম বলে দেবে ৫৪৫ টাকা ওনার জমা হয়েছে। এখন যে কাগজ টাকা জমা দিতে হয় তখন সেটা থাকবে না। যেখানে আমরা সহজীকরণের দিকে যাচ্ছি। সময় বাড়ানোটা যুক্তিযুক্ত না বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। অর্থনীতির আকার বাড়ছে। কিন্তু ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত সবচেয়ে কম; ৯ শতাংশ। এই অনুপাত নেপালের চেয়েও কম। সরকারও ট্যাক্স-জিডিপির অনুপাত বাড়ানোর কথা বলছে দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু বাড়ছে না কেনো?

ট্যাক্স (কর)-জিডিপি রেশিও বা অনুপাত দেশের অর্থনীতি বোঝার একটি বড় মাধ্যম। কর-জিডিপি রেশিও দেখে বোঝা যায়, একটি দেশের জিডিপি গ্রোথ (প্রবৃদ্ধি) ভালো হয়েছে কি না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই রেশিও বিভিন্ন রকম। এই রেশিও সাধারণত ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ হতে পারে। অর্থাৎ ১০০ টাকা আয় হলে ১৫ থেকে ১৬ টাকা কর হবে। ১৬-১৭ টাকা হলে বলা যায় অর্থনীতিতে সব লোক কর দিচ্ছে। এডিপি (সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি) বাস্তবায়নের সঙ্গে করের একটি বাস্তবতা বোঝা যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে সেটা ব্যতিক্রম, এটা ৯ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে পাক খাচ্ছে। আমাদের জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ কর সরকার পাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই ঘাটতি? এই ঘাটতি দূর করার উপায়টা কী? আমার বিবেচনায় তিনটি কারণে এই ঘাটতি হচ্ছে। একটি হচ্ছে, সব লোক কর দেয় না। সবই করছে, কিন্তু কর দিচ্ছে না। গাড়ি ২৫ টার যায়গায় ৫০টা কিনছে, কর দিচ্ছে না। তার চালচলন দেখলে মনে হয় না তিনি গরিব। কিন্তু কর দেয়ার বেলায় তিনি গরিব। তার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। অথচ অর্থনীতি বাড়ছে; ৩ হাজার ডলার হয়েছে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম (মাথাপিছু আয়)। ৩ হাজার ডলার যদি পার ক্যাপিটা ইনকাম হয়, তাহলে আপনি কর দেন না কেন? কিন্তু আসলে তা না; বাস্তব সত্যটা হচ্ছে, সব লোকের মাথাপিছু আয় ৩ হাজার ডলার বাড়েনি। আসলে কিছু লোকের এত বেশি বেড়েছে যে, এভারেজ করতে গিয়ে ৩ হাজার হয়েছে। যার বেশি বেড়েছে তার বেশি কর দেয়ার কথা। যেহেতু আমার করের বেজ বাড়ে নাই লোকেরা কর দেয় না। আমাদের সমাজকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে মানুষ যেন কর না দিয়ে থাকতে না পারে। আর করদাতার প্রত্যাশা থাকবে, যে কর আমি দিচ্ছি সেটা স্বচ্ছতার সঙ্গে যাচ্ছে, দেশের কাজে ব্যবহার হচ্ছে। তাহলে না দেশের মানুষ কর দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। কর না দিতে পারার মধ্যে এখানে অনেকগুলো লুপহোলস (ফাঁক) রয়ে গেছে। এখানে একটি সাইকোলজিক্যাল ডিফারেন্স রয়ে গেছে।

ট্যাক্স-জিপিডি অনুপাত না বাড়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, জিডিপি বাড়ছে; জিডিপির সেই বড় খরচের ওপরে আপনি কর অব্যাহতি দিয়ে দিচ্ছেন, রেয়াত দিয়ে দিচ্ছেন। বড় আমদানি করছেন, আপনি কর মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন। কর মুক্তির ক্ষেত্রে আপনার একটি হিসাব থাকবে। যে মাল আনবে তাকে তো একটি হিসাব দেখাতে হবে। কর নেয়া হয় সবকিছু হিসাব-নিকাশের মধ্যে রাখার জন্য। যদি আমি বলি যে, কর দিতে হবে না। তাহলে তো হিসাব থাকবে না। ৫টি জিনিস আনার কথা ছিল ৩টি জিনিস আনবে আর দুটো বিদেশে বিক্রি করে দেবে। যদি নিয়ম থাকত আপনি পাঁচটি জিনিস আনবেন একটি হিসাব হবে। টাকাটা তো সরকারকেই দিতে হবে। সরকারের এই পকেটের টাকা এই পকেটে যাবে। এখানে কর থাকা দরকার স্বচ্ছতার কারণে, প্রতিযোগিতার কারণে। আমি বলতি পারি যে, তুমি এই জিনিসটা আনো তোমার কর বেশি হবে না জাতীয় স্বার্থে। আরেকজন লোক ঠিকই কর দিয়ে সেই জিনিসটা আনছে। যে কর দিচ্ছে তার উৎপাদন ব্যায় কত হচ্ছে। আর যে কর দিচ্ছে না তার উৎপাদন ব্যয় কত হচ্ছে। তখন কী হয়। তখন অর্থনীতিতে একটি বৈষম্য তৈরি হয়। আমরা এখন দেখছি সরকার বিশেষভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চল বানাচ্ছে। বানিয়ে সেখানে জমির মূল্যসহ অন্য সবকিছুর দাম এক রকম রাখছে। আর অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টর ইউটিলিটি বিলটিল সব কিছু দিয়ে একটি জিনিস বানাচ্ছে। এখানকার খরচ বেশি হবে। বিদেশিরা কার কাছে আসবে। আপনি প্রতিযোগী তৈরি করছেন। একদিকে আপনি কর না দিতে বলছেন। অন্যদিকে কর দিতে বলছেন। এসব কারণে রেয়াত দেয়ার বিষয়টি অবশ্যই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। কারণ, এতে হিসাবটা মিলছে না। বিনিয়োগ হচ্ছে, জিডিপি বাড়ছে। কিন্তু কর আসছে না। স্বচ্ছতার জন্য করের হিসাব রাখা উচিত। আপনি যখন একটি সেতু করমুক্তভাবে বানাবেন। তখন আপনি যে টোল আদায় করবেন, সেখানে যদি করটা না ধরেন তাহলে তো সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো না। আপনি যদি মনে করেন, এখানে করের টাকা রাখব না। সেটা তো হলো না। আপনি মূল্যকে ছাপিয়ে রাখলেন। অথচ টাকা আপনার খরচ হয়েছে।

আরকর কম হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে, যে কর আহরণ করে আর যে কর দেয় এদের মধ্যে সম্পর্ক। এই সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ, সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক নয়। আইনগুলোকে আরও জনবান্ধব করা দরকার। যারা কর আহরণ করে তাদের দক্ষতা ও স্বক্ষমতা বাড়াতে হবে। কর কর্মকর্তারা সব জায়গায় যেতে পারছে না। সব জায়গায় যাওয়া দরকার। উপজেলা অফিস থাকা দরকার। তার দক্ষ জনবল থাকা দরকার। করদাতা যদি লোক রাখে এফসিএ পাস। তার সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য সেই রকম দক্ষ জনবল লাগবে। কর আহরণকারীকে দক্ষতা-স্বক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একই সঙ্গে করদাতাকেও কর দিতে আন্তরিক হতে হবে। মনে রাখতে হবে, তার দেয়া করেই দেশ চলবে; রাস্তাঘাট হবে, সেতু হবে, হাসপাতাল হবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে সরকার। যে সবের সুবিধা দেশের সকল মানুষ পাবে; দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সবশেষ হিসাবে দেশে টিআইএনধারী (কর শণাক্তকরণ নম্বর) করদাতার সংখ্যা ৮২ লাখের বেশি। কিন্তু কর দেন ২৫ লাখের মতো। টিআইএনধারী সবাই যাতে কর দিতে বাধ্য হয়, সেজন্য কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

এখানেই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সব করদাতা কর দিতে আসছেন না বা কর দিচ্ছেন না। ৮২ লাখ করদাতার মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে সরকারি আর বেসরকারি কর্মজীবী। এই করদাতারা তো নামেই শুধু করদাতা। এদের বেতন থেকে খুব বেশি টাকা আসে না। যারা ভালো কর দেয়ার কথা, গাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ান। তিনি কিন্তু আসছেন না; কর দিচ্ছেন না। যারা দিচ্ছেন, যে পরিমাণ কর দেয়ার কথা তা দিচ্ছেন না। অর্থাৎ কর ফাঁকি দিচ্ছেন। সুতরাং এখানে দুপক্ষেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যিনি টিআইএন খুলেছেন, তাকে অবশ্যই রিটার্ন সাবমিট (জমা) করতে হবে। অন্যদিকে এনবিআর যার টিআইএন খুলে দিয়েছে, তিনি কেন রিটার্ন জমা দিচ্ছেন না সেটাও ভালোভাবে খোঁজখবর রাখতে হবে। সব টিআইএনধারী যাতে রিটার্ন সাবমিট করে সেটা বাধ্য করতে হবে।

এখন টিআইএন খুলেছেন কিন্তু রিটার্ন জমা দিচ্ছেন না। এখন রিটার্ন জমা না দিলে উনি প্রমাণ করবেন কী করে যে, ওনার কর হয় কি হয় না। আমি রিটার্ন দিলাম না। আমি বুঝতে পারব না আমার সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয় না কি। আমার কত শতাংশ কর হবে, এখন না দিলে কী হবে- এ বিষয়গুলো দুই পক্ষকেই অনুধাবন করতে হবে। একজন টিআইএন খুলেছেন, রিটার্ন দিচ্ছেন না, অথচ তিনি করের আওতায় পড়েন। তার বিরুদ্ধে সরকার কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেন- এ বিষয়গুলো মানুষকে পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে।

আমি আবার বলছি, করদাতা আর কর আরোহণকারীর (কর কর্মকর্তা) সংস্কৃতি যদি উন্নতি না হয়, তাহলে কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব না। করদাতা তিনি নিজের দায়িত্বে টিআইএন খুলবেন, রিটার্ন সাবমিট করবেন; তার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন। আর কর আহরণকারীর কাজ হচ্ছে দেখা যে, করদাতা সঠিকভাবে এটা দিচ্ছেন কি না। তার বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। সেটা ফেসিলিটেট করা। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেকে ডেকে এনে করদাতা বানানো এটা সমীচীন নয়। কাউকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য করা, এই এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব এনবিআরের একার না। এটা হচ্ছে সমাজের, এনফোর্সমেন্ট।

করদাতার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য গতবার ৩৮ থেকে ৩৯টা খাতে বলা হয়েছিল যে, আপকি কর দিচ্ছেন কি না? এটার প্রমাণ দিতে হবে। আমার মনে হয়, এটার একটি ফল আসবে। সেদিন দেখলাম, এক জায়গায় একজন পরিচালক হতে গিয়েছেন। সেখান থেকে তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার টিআইএন আছে কি না। এ রকম ভাবে সব জায়গা থেকে যদি চাওয়া হয় তাহলে এটার পরিবর্তন হবে। একটি চাপ সৃষ্টি হবে। যেমন- ব্যাংকে যত লোকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে তাদের উচিত রিটর্ন সাবমিট করা। ব্যাংক জানে গ্রাহকের রিটার্ন নাই কিন্তু তারা ব্যাংক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এখন ব্যাংককে বাধ্য করা হচ্ছে। এর আগে ব্যাংকের মাধ্যমে একটি চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, শুধু টিআইএন থাকলে হবে না। রিটার্ন দিয়েছে কি না সেটা দেখাতে হবে। এর একটি ফল পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি।

তাহলে কি আমরা আশা করতে পারি আগামীতে দেশে করদাতার সংখ্যা বাড়বে, ট্যাক্স-জিডিপির অনুপাত বাড়বে?

করের অঙ্ক কিন্তু প্রতিবছরই কমবেশি বাড়ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, একটি সভ্য নাগরিক সমাজকে এ রকমভাবে কর দেয়াতে হচ্ছে। এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। আমরা একটি ট্রানজিশনে আছি। এটা বুঝতে হবে। সবকিছু এক দিনে হয়ে যাবে এটা ঠিক না। সবগুলো পদ্ধতিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে করদাতা বাড়াতে হবে। এসব প্রচেষ্টা কন্টিনিউয়াসলি করে যেতে হবে। এ বছর করলাম, দ্বিতীয় বছর আর খেয়াল করলাম না- এটা হবে না। আমাদের মজ্জাগত সংস্কৃতির মধ্যে এটা আনতে হবে। এটা ঠিক যে, সব লোক টিআইএন খোলে না, এটাও ঠিক যারা টিন খুলেছেন তারা রিটার্ন দিচ্ছেন না। যারা দিচ্ছেন তা সঠিক পরিমাণে দিচ্ছেন না। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ তিনটা- সবাই যাতে টিআইএন খুলে সেটা একটি চ্যালেঞ্জ। যারা টিন খুলেছেন তারা যাতে রিটার্ন দেন সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। আর যারা রিটার্ন দেন, তারা সঠিক দেন কি না সেটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে এনবিআরের দায়িত্ব তো আছে। তবে বেশি দায়িত্ব এই পক্ষের, মানে করদাতার। যিনি টিআইএন খুলেছেন তিনি যাতে রিটার্ন দেন।

সামাজিকভাবে আসতে হবে। জনগণকে বুঝতে হবে আমি যদি রাষ্ট্রকে কর না দিই তাহলে সরকার কোথা থেকে টাকাটা পাবে। না হলে তো সরকারকে ধারকর্জ (ঋণ) করতে হবে। ধারকর্জ করলে আমার সন্তানকে এটা শোধ করতে হবে। এই বোধ সবার মধ্যে এলে এই সমস্যা আর থাকবে না। সংস্কৃতিকে উন্নত করতে হবে। সব পক্ষকে সহমত পোষণ করে, সহযোগিতার দৃষ্টিতে সবাইকে জাতীয় স্বার্থে, দেশের স্বার্থে সহযোগিতা করতে হবে। এই যে নিজস্ব অর্থে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু তৈরি হয়েছে, আপনি গর্ব করে বলতে পারছেন যে, আমার টাকা সেখানে আছে। যদি কেউ এমন মনে করে যে, আমার টাকা না আমি সেই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করছি; করছি তো করছি। কিন্তু এটা তো ঠিক হলো না।

করোনা মহামারির মধ্যেও গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ১৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের চার মাসের (জুলাই-অক্টোবর) হিসাবে সেই ইতিবাচক ধারা অব্যহত আছে। কিন্তু চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব রাজস্ব আদায়ে পড়বে কী?

অবশ্যই পড়বে। কারণ আমদানি-রপ্তানি রাজস্বের একটি বড় খাত। গত বছর কিন্তু আমদানি-রপ্তানি ভলিউম বাড়েনি। দাম বেড়ে গিয়েছিল, সেই কারণে আমদানি বেড়েছিল। রপ্তানিও কিন্তু পরিমাণের দিক দিয়ে বাড়েনি। বেড়েছিল দামের জন্য। যেহেতু আমদানিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ খরচ হয়েছিল, তার থেকে আমদানি শুল্কসহ অন্যান্য কর মিলিয়ে সরকারও বেশি ট্যাক্স পেয়েছিল। একইভাবে রপ্তানি আয়েও টাকার অঙ্কে বড় উল্লম্ফন হয়েছিল, সে কারণে এ খাত থেকেও বেশি কর পেয়েছিল সরকার। কিন্তু যুদ্ধের কারণে এবার সরকার ব্যয় সংকোচনের পথ বেছে নিয়েছে। যার ফলে আমদানি অনেক কমে গেছে। অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে দেশে দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় পণ্যের চাহিদা কমে গেছে। সে কারণে রপ্তানিতেও মন্থর গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এবার এই দুই খাত থেকে কর আদায় খুব একটা বাড়বে বলে মনে হয় না।

এগুলোর চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের অর্থনীতিতে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে রেভিনিউ আয় করি এর একটি বড় উদ্দেশ্য আয়বৈষম্য কমানো। যার বেশি আয় হচ্ছে, সেখান থেকে নিয়ে যার আয় কম তাকে দেয়া। এটা হচ্ছে রেভিনিউ বাড়ানোর একটি বড় উদ্দেশ্য। আমরা আয়বৈষম্য কমাতে পারছি না। এখানে গলদ দেখা যাচ্ছে। ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাচ্ছে। সেই টাকার ওপরে আমি কোন কর নিতে পারছি না। ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে; সবশেষ হিসাবে ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তার মানে এই বিশাল অঙ্কের টাকা থেকে আমি কোনো কর পাচ্ছি না। এই টাকা বিনিয়োগ হলে, ব্যবহার হলে আমি ভ্যাট পেতাম, আমি সেটা পাচ্ছি না। এই টাকা যিনি নিচ্ছেন তিনি কর দিচ্ছেন না। সুতরাং অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা-অস্পষ্টতা এই একটা পরিস্থিতি। এটা কর আহরণের ওপরে বড় প্রভাব ফেলছে। আমরা বলি অর্থনীতি ভালো থাকলে কর বাড়বে। অর্থনীতি ভারো না থাকলে কর আহরণ বাড়বে না। যে টাকাগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে, সে টাকাগুলো বিনিয়োগ হলে আমরা অনেক কর পেতাম, ভ্যাট পেতাম। কেনাকাটা হতো আমি ভ্যাট পেতাম। এই টাকা দিয়ে কারখানা হতো। ব্যবসা বাণিজ্য হতো। দেশে কর্মসংস্থান হতো। অর্থনীতিতে আরও গতিসঞ্চার হতো।

সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় বেশ আলোচনা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও বলছে, আমদানি-রপ্তানির আড়ালে অনেক টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।

এই যে আমি এতক্ষণ বললাম, যাদের অনেক কর দেয়ার কথা তারা কর দিচ্ছেন না। অর্থাৎ ফাঁকি দিচ্ছেন। আবার অনেকে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন না। ইচ্ছে করে খেলাপি হচ্ছেন। এই টাকাগুলোই বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর অর্থনীতির বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এই টাকা দুর্নীতি করে নেয়া, সেখানেই একটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বৈষম্য কমাতে এনবিআরের যে লক্ষ্য সেটা তো কাজ করছে না। সেই ফিলোসফি যখন কাজ করবে তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা একটি চ্যালেঞ্জ।

তবে এটাও ঠিক যে, সব সময় এনবিআরকে দোষারোপ করলে হবে না। দেখতে হবে অর্থনীতি সুস্থ আছে কি না? মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। কমে গেছে বলেই সে আগের মতো পণ্য কিনছে না। চাহিদা কমে গেছে। সে কারণে উৎপাদনও কম করছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। একটার সঙ্গে একটি সম্পর্কিত কিন্তু। প্রান্তিক মানুষের কাছে টাকা নেই। আপেলের দাম অনেক বেড়ে গেছে, ৪০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। যাদের কাছে টাকা আছে তারা কিনছেন। এর কারণে চাহিদা কমে যাচ্ছে।

তবে আমি মনে করি, শুধু করোনাভাইরাস বা বৈদেশিক বিনিয়োগ এসব কথা বললে হবে না। আমাদের যা সক্ষমতা আছে, সেটার যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। মানুষ যে ব্যাংকে টাকা জমা দেয় নিজের টাকা বাঁচানোর জন্য। এমনভাবে জমা দেয় যাতে টাকা মূল্যস্ফীতি থেকে বেঁচে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে, বাইরে ইনফ্লেশন ৯ শতাংশ, ব্যাংক আমাকে দেয় ৬ শতাংশ। আমার টাকা কমে যাচ্ছে। আমি যখন দেখি যে টাকার নিরাপত্তা নাই। এই টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন আমার অবস্থাটা কী হয়। এই বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধাকদের অনুধাবন করতে হবে।

সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে বাণিজ্যমেলায় উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মিষ্টি রোদে শীতের আমেজ ভালই লাগে। তাছাড়া শীতের দাপট অনেকটাই কমে গেছে। সকালেই সূর্যের আলোয় আলোকিত মেলা প্রাঙ্গণ। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে ক্রেতা দর্শনার্থীও। বিক্রেতারা জানান, আগের চেয়ে বেচাকিনি অনেক বেড়েছে।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে সরেজমিনে দেখা গেছে, জুমার নামাজের পর থেকেই টিকিটের জন্য মানুষজনের লম্বা সারি। মেলায় মানুষের উপচে পড়া ভীড়। দোকানিরাও খুশি। ক্রেতা দর্শর্নাথীরাও পছন্দের পন্য কিনে খুশি।

মেলায় দর্শনার্থীদের এমন আগমনে বিক্রেতাদের মুখে উচ্ছাসের হাসি। মেলায় আসা ক্রেতারা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে চাহিদা মতো নিজের কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি কেনার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকে কেনাকাটা শেষ করে স্টলে বাইরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মেলায় আসা ক্রেতাদের সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা গেছে কাপড়, প্রসাধনী ও ক্রোকারিজ পণ্যের স্টলগুলোতে। ভিড় দেখা গেছে রাজা মামার চায়ের স্টলেও।

দুপুরের দিকে মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, দলবেঁধে পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে সকাল থেকে মেলায় আসতে থাকেন মানুষ। বিকেলে এটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রবেশ টিকিট ক্রয়ের পর্যাপ্ত বুথ থাকায় মেলায় ঢুকতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ক্রেতা-দর্শনার্থীদের।

বেড়াইদ থেকে এসেছেন ফাহাদ দম্পতি। তারা বলেন, মেলায় এসে ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েকটি ফার্নিচারের শোরুম দেখলাম দুটি সোফা ও একটি ওয়ারড্রব পছন্দ হয়েছে। আরো কিছু দেখতেছি। সাধ্যমত কিনে নিয়ে যাব।

সুজানা ইসলাম নামে একজনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি পেশায় চাকুরীজীবি। তিনি বলেন, দুপুর থেকে সব স্টল ঘুরলাম, অনেক কিছু দেখলাম। পছন্দ হয়েছে কিছু পণ্য, যা ফেরার সময় নিয়ে যাব। মেলার চারদিক খোলামেলা থাকায় ঠান্ডা বাতাস কাবু করে ফেলেছে।

মার্কস কোম্পানীর স্যালসম্যান গাজী আশরাফ হোসেন বলেন, , বেচাবিক্রির পরিমাণ সন্তোষজনক। এতোদিন সবাই ঘুরে ঘুরে পণ্য দেখেছেন। কিন্তু আজ ক্রেতার সংখ্যা বেশি। যারা আসছেন তারা কেনার জন্যই আসছেন।

স্বামী সন্তানসহ এসেছেন আঁখি মনি, তিনি বলেন, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সবাইকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে এসেছি। গৃহস্থালির ও রান্নাবান্নার কাজে জন্য বেশ কিছু পণ্য ক্রয় করেছি। স্যালসম্যান হৃদয় খান জানান, শুক্রবার লোকসংখ্যা অনেক হয়েছে। বেচাকেনা ও বেশ ভালো। কয়েকদিন শীতের কারণে মানুষ কেমন আসেনি তবে আজ মানুষের সমাগম আমাদের আশানুরূপ বেচাকেনা হয়েছে।

রাজা মামা চায়ের স্বত্তাধিকারী রাজা মামা বলেন, শুক্রবার লোকজন আসছে। বেচাকেনাও হচ্ছে। টার্কিস প্যাভিলিয়নের মালিক নাসির হোসেন বলেন, গত কয়েকদিনে বেচাকেনা তেমন হয়নি। শুক্রবার দুপুর থেকেই বেচাকেনা শুরু হয়।

আড়াই হাজার থেকে বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় আসা আশরাফ ভূঁইয়া বলেন, আমরা চার বন্ধু মিলে চারটি ব্লেজার কিনলাম। পছন্দসই জিনিস বিশেষ ছাড়ে পেলে আরও কিছু কেনার ইচ্ছা আছে।

মেলায় আসা দর্শনার্থী শাহাবুদ্দিন বলেন, এখানে কেনা-কাটা করলে শত শত জিনিস দেখে পছন্দেরটাই কেনা যায়। আবার অফার ও ছাড়ে সাশ্রয়ী মূল্যেই কেনা যায়। শোরুমের মূল্য থেকে ১৫ পার্সেন্ট ছাড় পেয়েছি, তাই একটি এলইডি টিভি কিনলাম।

সাকুরা হান্ডি ক্যাপসের ম্যানেজার রাকিব হোসেন জানান, মেলার প্রথম এক সপ্তাহ তেমন বিক্রি হয়নি। শুক্রবার ও শনিবার বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে। এমনিতে প্রতিদিনই দুপুরের পর থেকেই মেলায় ক্রেতা বিক্রেতা ও উদ্যোক্তাদের মিলন মেলা ঘটে। তবে পুরোদমে বেচা-বিক্রি আগামী ছুটির দিনগুলো থেকে শুরু হতে পারে।

মেলার ইজারাদার ডিজি ইনফোটেক লিমিটেডের ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম হৃদয় বলেন, প্রথম থেকেই ঘন কুয়াশা আর শৈত্যপ্রবাহের কারণে জনসমাগম তুলনামূলক কমই ছিল। এখন তাপমাত্রা কিছুটা সহনীয়। এরই মধ্যে দুটি ছুটির দিনও আমরা পেয়েছি। শুক্র ও শনিবার এ দুদিন ক্রেতা দর্শনার্থীদের সন্তোষজনক উপস্থিতি ছিল। আশা করছি, আগামী ছুটির দিনগুলো থেকে মেলা পুরোদমে জমে উঠবে।

মেলায় নিরাপত্তায় দায়িত্বে রূপগঞ্জ থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সবজেল হোসেন বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিনের জাতীয় শোক ঘোষণায় ৩ দিন পর শুরু হয় মেলা। আবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের প্রভাবে, একই সময়ে তীব্র শীতে দর্শনার্থীদের সংখ্যা কম ছিল। আজ আবার বেড়েছে। মেলার সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে ৭ শতাধিক পুলিশসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা। মেলায় থাকা কারাপণ্য বিক্রেতা হুমায়ুন কবির বলেন, এ বছর নানা কারনে বেচাকেনা কম হচ্ছে। তবে কারাপণ্যের চাহিদা সব সময় রয়েছে।

তবে আয়োজকরা মনে করছেন, বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্যের বাজারে সংযুক্ত করতে বাণিজ্যমেলার আসর বসে। আর ব্যবসায়ীদের প্রদর্শনে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই, আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান করে নেয়া পাশাপাশি পারস্পরিক বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বাণিজ্য মেলা কাজ করছে। এবার বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ মেলায় অংশ নিচ্ছে।

এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। তবে রূপগঞ্জ উপজেলার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

উল্লেখ্য, ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এ মেলা চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৩ লাখ ৭৩ হাজার বর্গফুট আয়তনের এবারের মেলাস্থল। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা। তবে শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

অন্তর্বর্তী সরকারকে ইঙ্গিত করে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘ওনারা নতুন শক্তির কথা বলে শেষ বিচারে যেয়ে একটি ক্ষুদ্র ও উগ্র গোষ্ঠীর কাছে অনেক ক্ষেত্রে জিম্মি হয়ে গেলেন। সে জন্য ওনারা আচরণও করতে পারলেন না। ওনারা নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পারলেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওনারা কি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনটাও করতে পারবেন কি না।’

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ‘আগামী সরকারের জন্য নির্বাচিত নীতি সুপারিশ ও প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি’ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এর আয়োজন করে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যেই সংস্কারের কথা বলেছিল, সেই সংস্কারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে সক্ষমতা, অংশীজনের অংশগ্রহণ, উন্মুক্ততা দরকার, সেটি তারা দেখাতে পারেনি। সংলাপের ক্ষেত্রে সরকার শুধু রাজনীতিবিদদের গুরুত্ব দিয়েছে, এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, একটা জাতীয় উত্থান, জাতীয় জাগরণ, জাতীয় অংশগ্রহণের ভেতরে অংশীজনদের নিয়ে নতুন বন্দোবস্তের চিন্তাকে সামনে উপস্থাপন করা হয়নি।

সংলাপে অংশীজনদের মতামত না নেওয়াকে সংবাদ সম্মেলনে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এর দুটো ফলাফল হলো। যারা নতুন বন্দোবস্তের কারিগর হতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পুরোনো বন্দোবস্তের অংশ হয়ে গেলেন। তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং ব্যয়বহুল নির্বাচনের অংশ হয়ে গেলেন। বড়জোর তাঁরা ক্রাউড ফান্ডিং করে টাকা তুললেন, কিন্তু টাকার খরচ কমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আর পারলেন না।

সমস্যার দ্বিতীয় ফলাফল হিসেবে কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, যারা পুরোনো বন্দোবস্তের ধারক ও বাহক ছিল, তাদের উত্থান হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গেলেন, রাজনীতিবিদেরা আত্মগোপন করলেন, আর আমলারা ফিরে এলেন। কারণ, এই পুরোনো বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় রক্ষক হলো আমলাতন্ত্র। ওই আমলাতন্ত্র তখন আবার ফিরে এল। আর আমলাতন্ত্রকে ফিরে আসার সবচেয়ে বড় সুযোগ করে দিল বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

সংবাদ সম্মেলনে আগামী সরকারের জন্য ১২টি নীতি বিবৃতি ও প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করা হয়। নীতি সুপারিশগুলো তুলে ধরেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং জাতীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য আসিফ ইব্রাহিম, রাশেদা কে চৌধুরী, শাহীন আনাম, সুলতানা কামাল প্রমুখ।

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দরপতনের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবারের (১৫ জানুয়ারি) লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

দিনের শুরুতে বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়ের চাপে সূচক ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও শেষ পর্যায়ে বিক্রির চাপে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৭.৫২ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৪ হাজার ৯৫৮.৯৮ পয়েন্টে এসে অবস্থান নেয়। লেনদেনের প্রথম ১৭ মিনিটে সূচক ২০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গতি স্থিমিত হয়ে আসে এবং বাজার শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক ধারায় পর্যবসিত হয়। এদিন ডিএসইএস সূচক ১.৮৭ পয়েন্ট কমে ৯৯৫.৯২ পয়েন্টে দাঁড়ালেও ব্যতিক্রমীভাবে ডিএস৩০ সূচক ৪.৫০ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯১২.৭১ পয়েন্টে উন্নীত হয়েছে।

এদিন ডিএসইতে লেনদেন হওয়া ৩৯০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১০২টির দর বেড়েছে, বিপরীতে ২২০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম কমেছে এবং ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের দর অপরিবর্তিত ছিল। তবে সূচকের পতন সত্ত্বেও বাজারের মোট মূলধন ও লেনদেনের পরিমাণে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।

গত বুধবারের তুলনায় আজ ডিএসইর মূলধন ১ হাজার ৫৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৪৪০ কোটি ৫৪ লাখ টাকায় দাঁড়িয়েছে। লেনদেনের পরিমাণও আগের কার্যদিবসের ৩৬৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সক্রিয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

দেশের শেয়ারবাজারে এক কার্যদিবসের ব্যবধানে বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আগের দিন দাপট দেখালেও বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি ২০২৬) বিমা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারে ঢালাও দরপতন হয়েছে। এই দরপতনের ফলে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এদিন ডিএসইতে দাম কমার তালিকা বড় হওয়ার পাশাপাশি প্রধান মূল্য সূচকও কমেছে। তবে সূচক কমলেও লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দাম কমার তালিকায় বেশি প্রতিষ্ঠান থাকলেও মূল্য সূচক সামান্য বেড়েছে, তবে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ।

বৃহস্পতিবার ডিএসইতে লেনদেনের শুরুতে বেশির ভাগ বিমা কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে সূচকও ঊর্ধ্বমুখী ছিল। কিন্তু লেনদেনের শেষ দিকে এসে বিমা খাতের কোম্পানিগুলোর শেয়ার দরে বড় ধরনের পতন ঘটে। এর নেতিবাচক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বাজারের অন্যান্য খাতেও। দিন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলিয়ে মাত্র ১০২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। এর বিপরীতে দাম কমেছে ২২০টি প্রতিষ্ঠানের এবং ৬৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বিশেষ করে তালিকাভুক্ত বিমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে মাত্র ৬টির শেয়ার দাম বেড়েছে, যেখানে ৪৯টির দাম কমেছে এবং দুটির দাম অপরিবর্তিত ছিল।

ভালো মানের কোম্পানি বা ১০ শতাংশ ও তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫২টির শেয়ার দাম বাড়লেও কমেছে ১২১টির। মাঝারি মানের কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রেও চিত্রটি ছিল হতাশাজনক। অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দিয়ে ‘জেড’ গ্রুপে থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩৬টির দাম বাড়লেও ৪৪টির দাম কমেছে। অধিকাংশ বিমা কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে যাওয়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৭ পয়েন্ট কমে ৪ হাজার ৯৫৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১ পয়েন্ট কমে ৯৯৫ পয়েন্টে অবস্থান করলেও বাছাই করা ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক ৪ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯১২ পয়েন্টে উঠে এসেছে।

সূচক কমলেও ডিএসইতে টাকার অঙ্কে লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে। এদিন বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৩৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা, যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে ১০ কোটি ১৩ লাখ টাকা বেশি। এর মাধ্যমে টানা চার কার্যদিবস ডিএসইতে লেনদেন ৩০০ কোটি টাকার ওপরে থাকল। লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, যার ১৯ কোটি ১৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এরপরই অবস্থান করছে সিটি ব্যাংক এবং এপেক্স স্পিনিং। লেনদেনের শীর্ষ ১০ তালিকায় আরও রয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশন, মালেক স্পিনিং, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স, এবং সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

দেশের অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক মূল্য সূচক সিএএসপিআই ৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৫৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৫টির দাম বাড়লেও কমেছে ৬৯টির। সিএসইতে এদিন লেনদেন হয়েছে ৬ কোটি ৭২ লাখ টাকা, যা আগের কার্যদিবসের ৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকার তুলনায় কম। মূলত বিমা খাতের অস্থিরতাই বৃহস্পতিবারের বাজারের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে মনে করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা।

ভারত থেকে সরকারিভাবে আমদানি করা ৫ হাজার টন সিদ্ধ চাল নিয়ে একটি বিদেশি জাহাজ মোংলা বন্দরে এসে পৌঁছেছে। ভিয়েতনামের পতাকাবাহী ‘এমভি হং টার্ন’ নামের জাহাজটি মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি ২০২৬) সন্ধ্যায় মোংলা বন্দর চ্যানেলের বেসক্রিক এলাকায় নোঙর করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও সরকারি মজুদ বাড়াতে এই চাল আমদানি করা হয়েছে।

খাদ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, আমদানিকৃত এই চাল খালাসের পর নদীপথে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলার সরকারি খাদ্য গুদামগুলোতে পাঠানো হবে। জাহাজ থেকে সম্পূর্ণ চাল খালাস করতে আনুমানিক ৪ থেকে ৫ দিন সময় লাগতে পারে বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের মোংলার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক মুহাম্মদ আব্দুল সোবহান সরদার জানান, বুধবার বিকেলে জাহাজটি থেকে চালের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত এই নমুনা মান যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুলনা এবং ঢাকার ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে জাহাজটি থেকে পুরোদমে চাল খালাস ও পরিবহন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

চাল খালাস প্রক্রিয়ার তদারকি ও নমুনা সংগ্রহের সময় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আজাদ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক এসকে মশিয়ার রহমানসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সরকারিভাবে জি-টু-জি (গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট) চুক্তির আওতায় ভারত, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে মোট ৮ লাখ টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই চালের এই চালানটি দেশে এসেছে। এর আগেও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ২৫ হাজার টন চাল আমদানি সম্পন্ন হয়েছে বলে খাদ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

বিশ্বব্যাংক তাদের সর্বশেষ ‘গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস’ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে ইতিবাচক আভাস দিয়েছে। সংস্থাটির মতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে। তবে পরবর্তী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি আরও গতিশীল হয়ে ৬ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস জানুয়ারি সংস্করণে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি বাড়ার পেছনে মূল্যস্ফীতি কমে আসা, মানুষের ব্যয় করার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশেষ করে ২০২৬ সালের শুরুতে জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়া এবং নতুন সরকারের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি শিল্প ও বিনিয়োগ খাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে বর্তমান অর্থনীতির কিছু প্রতিবন্ধকতার কথাও ভুলে যায়নি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাটি। তারা জানিয়েছে, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি থাকায় বর্তমানে মুদ্রানীতি কঠোর রাখা হয়েছে, যার ফলে ব্যবসায়িক ঋণের প্রবাহ কিছুটা কমেছে। এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতির পরিবর্তন বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য নতুন ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ভুটান ৭ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে এই অঞ্চলের শীর্ষে থাকলেও ভারত ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের যে সাময়িক হিসাব দিয়েছে, তাতেও প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশ আশাব্যঞ্জক।

বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিয়েও প্রতিবেদনটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ সালে বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৬ শতাংশে স্থির থাকবে এবং ২০২৭ সালে তা সামান্য বেড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছাবে। জ্বালানির দাম হ্রাস এবং শ্রমবাজারের পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ২০২৬ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাণিজ্যপ্রবাহ স্বাভাবিক হওয়া এবং নীতিগত অনিশ্চয়তা কমে আসার ফলে আগামী বছরগুলোতে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার রেশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াবে বলে বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশজুড়ে এলপি গ্যাস নিয়ে কাজ চলছে। জ্বালানি সরবরাহ আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জের, তবে এ নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ভেনিজুয়েলা এবং ইরানজুড়ে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। এতে আশঙ্কা করা হচ্ছে জ্বালানি তেলের মূল্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। সেই বিষয়ে সরকার কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে? এমন প্রশ্ন করা হলে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, জ্বালানিতে ভেনিজুয়েলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সেখানে হঠাৎ করে একটা প্রভাব পড়েছে, আমেরিকা কীভাবে ডিল করে, দেখতে হবে।

তিনি বলেন, জ্বালানির ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে, আমিও ছিলাম সেখানে। কারণ জ্বালানি তো আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জ্বালানি যদি আমরা এনশিওর করতে না পারি, লোকাল প্রোডাকশন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জ্বালানির দুটো দিক আছে- পাওয়ার এবং এনার্জি। ওই দুটো দিকের একটা কমপ্রিহেনসিভ করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব অফশোর ড্রিলিং, তারপরে কয়লার ব্যবহারটা কীভাবে করব, মধ্যপাড়া কয়লাটা আছে সেটা হার্ড রক- এগুলো একটা কমপ্রিহেনসিভ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত সোমবার টিআইবি একটা রিপোর্ট দিয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে সরকারের উপদেষ্টাদের চেয়ে ব্যুরোক্রেসি বেশি শক্তিশালী এবং তারা সব সিদ্ধান্ত নেয়, আপনি কী বলবেন? এক সাংবাদিকের এ প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আপনারা দেখছেন না, যে কিছু হয়েছে? বা দেখতে চাচ্ছেন না বা যারা দেখেন তারা আবার সাহস করে বলতে পারছেন না। আমাদের দেশে কিন্তু এইরকম একটা জিনিস সবসময় চলে আসছে। একেক সময় বেশি বলেন, একেক সময় কম বলেন।

তিনি বলেন, একেবারে যে সব হয়ে গেছে, আমি বলে ফেললাম ১০০ এর মধ্যে ১০০ পেয়ে গেছি, সেটা তো না। ডেফিনেটলি কিছু কিছু আমাদের এক্সপেক্টেশন ছিল করতে পারব, লিমিটেশন ছিল, করতে পারিনি। তার মধ্যে অনেক রকম কো-অপারেশন আছে, কোঅর্ডিনেশন আছে সরকারি কর্মচারী আছে, দক্ষ লোকের দরকার আছে, নিষ্ঠা-- এগুলো আছে। এগুলো ছাড়া আমরা পরিকল্পনা করলাম বা আমরা ইচ্ছা করলাম করে ফেলব, এটা সম্ভব না।

বৈঠকে সয়াবিন তেল, সার, বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি সেতু নির্মাণের পাশাপাশি বিদেশে পাঠানোর জন্য ৬০ হাজার চালক তৈরির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়।

তীব্র গ্যাসের সংকট ও মূল্যস্ফীতিসহ ছয় সমস্যায় পড়েছে দেশের রেস্তেরাঁ খাত। চলমান এসব সংকট নিরসনে সরকারে কাছে দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। এ ছাড়া শ্রমিক সংগঠনের পরিচয় দিয়ে হুমকিধামকি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা বন্ধসহ রেস্তোরাঁ খাত রক্ষায় আলাদা সুপরিকল্পনা ঘোষণার দাবি জানান এখাতের মালিকরা। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। সংগঠনের সভাপতি ওসমান গনি, মহাসচিব ইমরান হাসানসহ অন্যরা ছিলেন এ সময়।

ইমরান হাসান বলেন, ‘দেশে এখন লুটেরা, সাম্রাজ্যবাদীরা এখন এলপিজি গ্যাসের ব্যবসা করছে। তারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এলপিজি গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বেশিরভাগ রেস্তোরাঁ গ্যাস পাচ্ছে না। যারা কিনছে, তারা ১,৩০০ টাকার সিলিন্ডার ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে।

এ অবস্থায় পেট্রোবাংলা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছে। এ ছাড়া সরকারের কোনো উপদেষ্টা এ নিয়ে কথা বলছে না, কোনো কার্যক্রম নেই। শুধু ভোক্তা অধিদপ্তর লোক দেখানো কিছু জরিমানা করছে। তাতে আরও হিতে বিপরীত হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘জুলাই বিল্পবে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেশের মানুষ ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। বিগত দিনের অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম থেকে মুক্তি মিলবে বলেই প্রত্যাশা ছিল সবার। কিন্তু বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও বিগত দিনের প্রতিবন্ধকতা দিন দিন বাড়ছে।

এ ছাড়া বর্তমান বাজারে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাধারণ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর সরাসরি ও মারাত্মক প্রভাব পড়ছে রেস্তোরাঁ খাতে। এসব কারণে দেশের রেস্তোরাঁ সেক্টর আজ এক গভীর সংকটময় সময় অতিক্রম করছে।’

ইমরান বলেন, ‘বিগত সরকারের আমলে কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট দেখিয়ে রেস্তোরাঁ খাতে পাইপলাইন গ্যাস সংযোগ বন্ধ করা হয়। তবে এ খাতে মাত্র ৫ শতাংশ গ্যাস ব্যবহার হতো। সেটা কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও আমলাদের যোগসাজশে আমদানি করা এলপিজি গ্যাসের ব্যবসা বেসরকারি সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পাইপলাইনের গ্যাস বন্ধ করার মাধ্যমে। যারা বর্তমানে পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে একচেটিয়া ব্যবসা চালাচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘অতিরিক্ত দামে এলপিজি কিনে রান্না করতে গিয়ে রেস্তোরাঁগুলোর ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে খাবারের দাম বাড়াতে বাধ্য হলে গ্রাহক হারাচ্ছে রেস্তোরাঁ মালিকরা এবং লোকসান বেড়েই চলেছে।’

পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘বর্তমান সময়ে আমরা মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যে দিশেহারা হয়ে গেছি। বাজারে কখনো তেলের সংকট, ডাল, চাল পেঁয়াজের সংকট লেগে রয়েছে। অন্যদিকে এ সরকারের সময় কিছু কর্মচারী ও বহিরাগত ব্যক্তি শ্রমিক সংগঠনের পরিচয় দিয়ে হুমকি-ধামকি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা আদায় করছে। এসব দাবিতে অপারগতা প্রকাশ করলে অনেক ক্ষেত্রে মালিকদের ওপর শারীরিক হামলা ও মারধরের ঘটনাও ঘটছে। আসলে একটি করপোরেট গোষ্ঠী ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যবহার করে রেস্তোরাঁ খাত দখলের ষড়যন্ত্র করছে।’

তিনি আরও বলেন, এসব নামে-বেনামে চাঁদাবাজি ও হুমকি বন্ধ না হলে রেস্তোরাঁ ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।’

সংবাদ সম্মেলনে এ সময় কয়েকটি দাবি জানানো হয়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম জ্বালানি সংকট নিরসন, রেস্তোরাঁ ব্যবসা করপোরেট দখলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়নের নামে নৈরাজ্য বন্ধ এবং মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে রেস্তোরাঁর খাবারের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান ও আগামী সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী ইশতেহারে রেস্তোরাঁ খাত রক্ষায় আলাদা সুপরিকল্পনা ঘোষণা প্রদান করার কথা বলেন, রেস্তেরাঁ মালিকরা।

তারা বলেন, এই সেক্টরে কর্মরত ৩০ লাখ কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুই কোটি মানুষ জড়িত। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ লোক খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে রেস্তোরাঁর উপর নির্ভর করবে। রেস্তোরাঁ সেক্টরে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এই সেক্টর, সুতরাং রেস্তোরাঁ সেক্টরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আর যদি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি না হয়, অভিযানের নামে হয়রানি বন্ধ না করা হয় এবং গ্যাস সংকটসহ সব সম্যসা সমাধান না হলে ব্যবসা বন্ধ করে ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হবে।

দেশের বাজারে মোবাইল ফোনের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার আরও সহজতর করতে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সংস্থাটির নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মোবাইল ফোন আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল আমদানির ক্ষেত্রে কার্যকর শুল্ক আগের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আজ মঙ্গলবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের এই নীতিগত পরিবর্তনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয়।

শুল্ক হ্রাসের এই সিদ্ধান্তের ফলে সরাসরি আমদানিকৃত হ্যান্ডসেটের দাম যেমন কমবে, তেমনি দেশীয় মোবাইল ফোন সংযোজনকারী শিল্পকেও বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিদেশি ফোনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেজন্য মোবাইল তৈরির যন্ত্রাংশ ও উপকরণ আমদানিতেও শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে যারা ফোন সংযোজন করেন, তাদের ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নেওয়া এই পদক্ষেপটি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই নতুন শুল্ক কাঠামো কার্যকর হওয়ার ফলে ভোক্তা পর্যায়ে বড় ধরণের স্বস্তি আসবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ৩০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম প্রায় ৫ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে দেশে সংযোজিত বা প্রস্তুতকৃত ৩০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের প্রতিটি ফোনের দামও গড়ে ১ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাবে। সরকারের প্রত্যাশা, এই বিশাল শুল্ক ছাড়ের ফলে বাজারে সব ধরণের মোবাইল ফোনের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে, যা সাধারণ ক্রেতাদের জন্য স্মার্টফোন কেনা আরও সহজসাধ্য করে তুলবে। মূলত সাশ্রয়ী মূল্যে প্রযুক্তি পণ্য পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

দেশে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এবং আমদানিকারকদের আর্থিক চাপ কমাতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে এলপিজি আমদানিকে ‘শিল্প কাঁচামাল’ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই স্বীকৃতির ফলে আমদানিকারকরা এলপিজি আমদানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৭০ দিন বা প্রায় ৯ মাস মেয়াদে বাকিতে মূল্য পরিশোধের বিশেষ সুবিধা পাবেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ থেকে এই সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত এলপিজি আমদানির জটিল প্রক্রিয়া ও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষে এই বাড়তি ঋণ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলপিজি সাধারণত বড় জাহাজে বাল্ক আকারে আমদানি করা হয় এবং পরবর্তীতে তা দেশে এনে বিশাল স্টোরেজ ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন সাইজের সিলিন্ডারে ভরে বাজারজাত করার পুরো প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। সংরক্ষণ, বোতলজাতকরণ এবং চূড়ান্ত বিতরণে বেশি সময় লাগার কারণে আমদানিকারকদের হাতে নগদ অর্থের প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লোতে নেতিবাচক চাপ তৈরি হয়। এই বাস্তবতা বিবেচনা করেই গত ২৯ ডিসেম্বর শিল্প কাঁচামাল আমদানিতে যে ২৭০ দিনের বাকিতে পরিশোধের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, এলপিজি আমদানিকারকদেরও এখন একই সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হলো। এর ফলে স্থানীয় বাজারে এলপিজির সরবরাহ ও দাম স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে আমদানিকারকরা কেবল সরবরাহকারীর কাছ থেকেই নয়, বরং চাইলে বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকেও ক্রেতা ঋণ বা ‘বায়ার্স ক্রেডিট’ গ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি, দেশীয় ব্যাংকগুলোর অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের মাধ্যমে বিল ডিসকাউন্টিং সুবিধাও পাওয়া যাবে। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালা এবং ঋণ সংক্রান্ত সকল সতর্কতামূলক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, এই নীতিগত সহায়তার ফলে জ্বালানি খাতের এই গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানিতে নতুন গতির সঞ্চার হবে এবং আমদানিকারকদের ব্যবসায়িক ঝুঁকি অনেকাংশেই কমে আসবে। মূলত সাধারণ ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

দেশে এলপিজি অটোগ্যাসের চরম সংকটের কারণে অধিকাংশ গ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাবে এলপিজি চালিত প্রায় দেড় লাখ যানবাহনের মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে আজ শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এক জরুরি দাবি উত্থাপন করেছে। তারা জানিয়েছে, দেশে প্রতি মাসে ব্যবহৃত মোট ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজির অন্তত ১০ শতাংশ বা ১৫ হাজার মেট্রিক টন যেন বাধ্যতামূলকভাবে অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথায় পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী এই বিকল্প জ্বালানি শিল্পটি অচিরেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে মালিক পক্ষ অভিযোগ করেন যে, বর্তমানে গ্যাস সংগ্রহের জন্য চালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরতে হচ্ছে। এর ফলে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং অনেক যানবাহন রাস্তায় নামানো সম্ভব হচ্ছে না। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি অবিলম্বে এই শিল্পকে রক্ষা করা না যায়, তবে বিপুল সংখ্যক যানবাহনের মালিক এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। এটি কেবল পরিবেশের জন্যই ক্ষতিকর হবে না, বরং কয়েক হাজার স্টেশন মালিক ও কর্মচারী সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়বেন। এই সংকট নিরসনে তারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অ্যাসোসিয়েশন সরকারের কাছে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেছে। তাদের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—এলপিজি আমদানির প্রক্রিয়াকে অবিলম্বে স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করা এবং যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরবরাহ কমিয়ে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া। এছাড়া এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে যারা অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রি করছে, সেই অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়মিত তদারকি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার ওপর তারা বিশেষ জোর দিয়েছেন।

বর্তমানে আমদানিকারক কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি যারা নতুন করে এলপিজি আমদানি করতে আগ্রহী, তাদের আবেদন দ্রুত অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তারা মনে করেন, অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের এই কঠিন সময়ে নীতিগত সুরক্ষা ও বিশেষ সহায়তা প্রদান করা না হলে এই বিশাল বিনিয়োগটি মুখ থুবড়ে পড়বে। মূলত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতেই তারা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এখন দেখার বিষয়, সরকার ও বিইআরসি এই যৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে কী ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শীতের তীব্রতা কমায়, সরকারি ছুটির দিনে মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীর সংখ্যা শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বেড়েছে। শীতের দাপট কম থাকায় সকাল থেকে বেড়েছে ক্রেতা-দর্শনার্থীর সংখ্যা। ব্যবসা ও লোকসংখ্যা মেলার দোকানিরা আশার আলো দেখছেন। তাদের মুখে ফুটেছে সফলতার হাসি। ব্যবসায়িরা বলছেন, দিন বাড়ার সাথে সাথে ক্রেতা দর্শনার্থীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে বেচাকেনাও বাড়ছে।

নরসিংদির শিবপুর থেকে মেলায় এসেছেন আবু হানিফ মিয়া। তিনি বলেন, বাণিজ্যমেলার প্রথম দিনই আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ব্যস্ততা, ঘন কুয়াশা আর শীতের কারণে আসা হয়নি। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সরকারি ছুটির দিন, সকালে আকাশে সূর্যের দেখা পেয়েছি। তাই সপরিবারে মেলায় চলে এসেছি।

নারগিস সুলতানা নামে এক দর্শনার্থী জানান, আজ সূর্য উঠায় মেলায় আসলাম। রোদের আলোতে মেলাটা যেন ঝলমল করছে। এমন পরিবেশে মেলায় এসে খুবই ভালো লাগছে। দেখতেছি, পছন্দ হলে দিনভর কেনাকাটা করব।

টানা তিন দিন পর সূর্য্যরে দেখা মিলেছে। রৌদ্দ মেঘের লুকচুরি খেলা চলছে। তাপও কিছুটা বেড়েছে। শীতও কমেছে। বাণিজ্যমেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের তেমন উপস্থিতি না থাকলেও চতুর্থ দিন সকাল থেকেই ক্রেতা-দর্শনার্থী আসতে শুরু করেছেন। ঘুরে দেখছেন মেলা প্রাঙ্গণ। গত ৩ জানুয়ারী ঢাকার পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিসিএফসি) শুরু হয়েছে বাণিজ্য মেলার ৩০তম আসর। মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা যায়, সকাল ১০টায় গেট খোলার পরপরই মেলা প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। তারা জানান, প্রথম দিকে শুধু স্টল ঘুরে দেখার জন্য আসা, কেনাকাটা শুরু হবে মাঝামাঝি সময় থেকে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণা। তবে মেলা জমে উঠতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকদিন। এখনও অনেক স্টলে সাজসজ্জার কাজ চলছে।

মেলায় প্রবেশ টিকিট ইজারাদার 'ডিজি ইনফোটেক লিমিটেডের, হেড অফ অপারেশন বলেন, তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার কারনে ক্রেতা দর্শনার্থীরা মেলায় না আসলেও শনিবার থেকে লোকসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্হার উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কারণে এবার ক্রেতা দর্শনার্থীদের সংখ্যা বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মেলার আয়োজক সংস্থা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বানিজ্য মন্ত্রনালয় মেলাকে প্রানবন্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্ব্বোচ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এবারে পরিবেশ অনুকূলে থাকায় কেনা-বেচার ধুম পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সাত শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। একাধিক ভ্রাম্যমান আদালত রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি গেট ইজারাদারের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করছে।

আমিরা বিডি ডট কমের ম্যানেজার জাহিদুল ইসলাম জানান, শৈত্য প্রবাহের দাপটে এ কদিন মেলায় মানুষজনের উপস্থিতি তুলনামূলক খুবই কম ছিলো। আজ আকাশে সূর্যের হাসির সঙ্গে বাণিজ্য মেলাও যেন হেসে উঠেছে। সকাল থেকেই ক্রেতা দর্শনার্থীদের উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেশি লক্ষ্য করছি। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অফিস আদালত, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় মেলা আজকে অনেকটা সরব।

মেলার ইজারাদার ডিজি ইনফোটেক লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট ডিরেক্টর মারুফুল আলম বলেন, এমনিতেও মেলায় প্রথম দিকে ক্রেতা দর্শনার্থী কিছুটা কম থাকে। তার মধ্যে প্রথম থেকেই ঘন কুয়াাশা আর শৈত্যপ্রবাহের কারণে জনসমাগম তুলনামূলক কমই ছিলো। আজ হঠাৎ তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। ফলে ক্রেতা-দর্শনার্থীরা মেলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বিকেল যত ঘনিয়ে আসবে ক্রেতা দর্শনার্থী আরও বাড়বে বলে আশা করছি। বেলা ৩ টা পর্যন্ত ৩০ হাজার ৫৪৪ জন দর্শনার্থী টিকিট কেটে মেলায় প্রবেশ করেছে। আশা করছি আজ এর সংখ্যা আরও অনেক বাড়বে।

দেশের নান্দনিক, রুচিসম্মত ও ফ্যাশনেবল বরান্ড হিসেবে তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয়তার দিক থেকে প্রথম সারিতে রয়েছে টুয়েলভ ক্লথিং লিমিটেড। এই সেপ্টেম্বরে ক্রেতাদের জন্য নানা ডিজাইনের পোষাকের পাশাপাশি দূর্দান্ত অফারে সাজানো হয়েছে টুয়েলভের প্রতিটি আউটলেট। অনলাইনেও ক্রেতারা উপভোগ করতে পারবেন দারুণ এসব অফার।

এছাড়া, নিজেদের লয়্যাল কার্ডধারী ক্রেতাদের জন্যও বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আয়োজন করে থাকে টুয়েলভ। বাংলাদেশের আবহাওয়ার কথা সবসময় বিবেচনা করে নিজেদের কালেকশন সমৃদ্ধ করেছে টুয়েলভ কতৃপক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় এই জেঁকে বসা তীব্র শীতের মাঝেই ”মাঘ মাসে বাঘা ছাড়” নামে নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে টুয়েলভ। স্টক সীমিত থাকায় এই অফার চলবে খুবই অল্প দিনের জন্য। যেখানে শীতের সকল পণ্যের ওপর থাকছে ৫০% পর্যন্ত মূল্য ছাড়। টুয়েলভের সকল আউটলেটের পাশাপাশি অনলাইনেও অর্ডারের মাধ্যমে ক্রেতারা এই অফার উপভোগ করতে পারবেন।

এ বিষয়ে টুয়েলভের কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, টুয়েলভ ক্রেতাদের নিয়ে দেশ ও দেশের বাইরে একটি বিশাল পরিবার তৈরি করেছে। সেই পরিবারের সদস্যদের মাঝে এই শীতে আনন্দের উপলক্ষ এবং ফ্যাশন সচেতনতা তৈরি করার জন্যই এ আয়োজন।