পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটানের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ধারাবাহিকতায় নাসা সম্প্রতি সবচেয়ে শক্তিশালী ইনফ্রারেড স্পেস টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের নিয়র-ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবি প্রকাশ করেছে।

এই ছবিগুলোতে আমরা সহজেই টাইটানের সমুদ্র, হ্রদ, মেঘ এবং হাইড্রোকার্বন দিয়ে তৈরি বালির টিলা দেখতে পাই। এই ছবিগুলো খুব বিশেষ কারণ, এই প্রথম মহাকাশে স্থাপিত টেলিস্কোপের সাহায্যে পৃথিবী থেকে প্রায় দেড় শ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি উপগ্রহের স্পষ্ট ছবি তোলা গেছে।

টাইটান হলো আমাদের সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ এবং এটি আমাদের মানুষের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন ধরে এর পৃষ্ঠে প্রাণের সম্ভাবনা উত্থাপন করে আসছেন। নাসার ক্যাসিনি মিশনের সময় টাইটানে এমন কিছু জৈব উপাদানের অস্তিত্ব থাকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, যেগুলো জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়।

এমনকি এর পৃষ্ঠে তরল জলের উপস্থিতিও সে সময় দাবি করা হয়েছিল। এর বায়ুমণ্ডলও খুব ঘন, যা ক্ষতিকর মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

টাইটানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর ঘন এবং বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মতো, টাইটানের বায়ুমণ্ডলও মূলত নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত। এর ওপর মিথেনের মেঘ রয়েছে এবং কেবল মিথেনের বৃষ্টি হয়। এর বায়ুমণ্ডলে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জটিল জৈব অণুগুলোও তৈরি হয়, যা হালকা তুষারপাতের মতো নিচে পড়তে থাকে।

তাত্ত্বিকভাবে, টাইটানে জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সব মৌলিক রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। টাইটানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে- এমন একটি উচ্চ সম্ভাবনাও রয়েছে, তবে এটি অবশ্যই পৃথিবীর জীবন গঠন থেকে ভিন্ন এবং নাইট্রোজেন-মিথেনের ওপর নির্ভরশীল হবে। বিজ্ঞানীরা দাবি করে আসছেন যে টাইটানের বর্তমান অবস্থা ভবিষ্যতে মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য নিখুঁত, এতে প্রচুর পরিমাণে শক্তির মজুদ রয়েছে যে লাখ লাখ মানুষ সহজেই তাদের শক্তি এবং অন্যান্য চাহিদা মেটাতে পারে।

কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু টাইটানের বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথিবীর প্রথম দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে, তাই এটি খুব সম্ভব যে টাইটানের সমুদ্রগুলো প্রাচীন পৃথিবীর মতো জীবনের বীজকে আশ্রয় করে থাকতে পারে! অন্যদিকে, বিজ্ঞানীদের আরেকটি অংশ শক্ত প্রমাণ ছাড়া কোনো ধরনের জল্পনা-কল্পনা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক অনেক গবেষণায় গবেষকরা একটি পরিষ্কার উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর পরে, যখন সূর্যের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে এবং এটি শক্তি উৎপন্ন করার জন্য অন্যান্য ভারী উপাদানগুলোকে পোড়াতে শুরু করবে, এটি একটি লাল সুপারজায়ান্ট তারকাতে পরিণত হবে। এই পরিবর্তনের সময়, সূর্য ধীরে ধীরে বুধ, শুক্র এবং পৃথিবীকে গ্রাস করবে, তবে তখন টাইটানে বাসযোগ্য অবস্থা থাকবে। বাসযোগ্য অঞ্চলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে টাইটানের তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রার প্রায় সমান হবে। যদি সত্যিই এটি ঘটে, তাহলে টাইটান ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার নতুন আবাসস্থল হয়ে উঠতে পারে।

টাইটানের রহস্য জানার জন্য সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত। বর্তমানে নাসা ২০২৭ সালে টাইটানে একটি ড্রাগনফ্লাই মিশন পাঠানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। এই মিশনের আওতায় টাইটানে প্রাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে ‘ড্রাগনফ্লাই’ নামে একটি রোবোটিক রোটোক্রাফট অর্থাৎ হেলিকপ্টার ড্রোন পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

এই রোবোটিক ড্রোনটি টাইটানের ওপর সংক্ষিপ্ত ফ্লাইট করবে এবং বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করবে। এর দীর্ঘ ফ্লাইট হবে আট কিলোমিটার পর্যন্ত। এই যানটি প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার উড়বে। এখন পর্যন্ত মঙ্গলে পাঠানো সব রোভারের দূরত্বের দ্বিগুণেরও বেশি হবে এই দূরত্ব।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে, ড্রাগন ফ্লাইটটি টাইটানের ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এর অনেক গোপনীয়তা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। যাই হোক, পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুতে জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞানীদের টাইটান অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে।

সূত্র: নাসা

সাত সকালে বিল্টুর হাতে একটা যন্ত্র ধরিয়ে দিলেন ফজলু চাচা। বললেন, ‘নাও তোমার টাইম মেশিন?’

‘টাইম মেশিন!’ বড্ড অবাক হয় বিল্টু। এ যন্ত্র আজ পর্যন্ত কেউই বানাতে পারেননি। ফজলু চাচা বানিয়ে ফেললেন। অবশ্য ফজলু চাচাকে দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানী মনে করে বিল্টু। তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এটা যদি সত্যি সত্যি টাইম মেশিন হয়, এর দাম তো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার! নাহ, বিলিয়ন নয়, ট্রিলিয়নও নয়, অমূল্য। এত দামি জিনিস চাচা ওকে দিয়ে দিলেন। বিল্টু চাচা গিয়ে বলল ওকথা৷ চাচা হেসে বললেন, ‘যে জিনিস অমূল্য, কেউ কি সেটা কিনতে পারবে? আর না-ই যদি বিক্রি হলো, ওটা দিয়ে আমার কী লাভ! আমি বরং আরেকটা বানিয়ে নেব।’

কিছুতেই বিস্ময় যাচ্ছে না বিল্টুর। তারমানে, চাচা চাইলেই আরেকটা বানিয়ে নিতে পারেন! এখন থেকে ওটা ওর!

কাকা ওকে দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে চালাতে হবে যন্ত্রটা। দেখতে একটা খেলনা গাড়ির মতো। চাকাও আছে আবার পাখাও আছে। চাইলেই ওড়া যাবে, মাটিতেও চালানো যাবে, চাচা জানালেন। বিল্টু কিছুটা হতাশ হলো। বইয়ে পড়ছে, কেউ টাইম মেশিনে চড়ে যন্ত্রাটা চালু করলেই যন্ত্রসহ মানুষটা উধাও হয়ে যায়। চাচার যন্ত্রটা তাহলে তেমন নয়, সামনে পেছনে চলে। এই যন্ত্র কীভাবে টাইম ট্রাভেল করাবে কে জানে।

‘ওসব ভূঁয়া!’ চাচা বলেন। বিল্টু বুঝতে পারেন না, তাই চাচা ভেঙে বলেন, ‘তুমি যেটা ভাবছ ওটা ভূঁয়া, ওসন গাঁজাখুরি সায়েন্স ফিকশন বই আর সিনেমাতেই সম্ভব। বাস্তবের টাইম মেশিন এমনই।’

বিল্টুর কেমন যেন অস্বস্তি হলো। কিন্তু কিছু বলল না।

চাচার পাগলামির খতা সবাই জানে। তাই বিল্টু গাড়িটা লুকিয়ে রাখল বাড়ির পেছনের ঝোপের ভেতর। রাতে বের করবে।

রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বিল্টু তখন চুপিচুপি গাড়িটা বের করে রাস্তায় নামে। গ্রামের রাস্তা, একদম ফাঁকা থাকে এসময়। বিল্টু গাড়িতে উঠে বসে। এ গাড়ি চালানো খুব সহজ, অন্তত চাচার কথা যদি সত্যি হয়। শুধু সুইচ চেপে দিলেই হলো। অবশ্য ডিসপ্লেতে গাড়ির স্পিড ঠিক করে দিতে অথবা দিন তারিখ হয়। অর্থাৎ কবে কোন তারিখে কোথায় উপস্থিত হবে বিল্টু, সেটা লিখে দিলেই গাড়ি ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করে।

বিল্ট গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। একেবারে আলোর বেগে চালিয়ে। এত গতি! তার আগে হেডলাইট জ্বালিয়ে নেয়। গাড়িটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চলে। তাই অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার কোনো আশংকা নেই।

গাড়ি চলতে শুরু করে। কীন্তু একী, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না! হ্যাঁ, গতির কারণে সবকিছু ঝাপসা দেখাতে পারে, কিন্তু পুরো অন্ধকার কী করে হয়? হেডলাইট জ্বালিয়েছে, তবু কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন?

তখনই গাড়ির ইন্টারকমে খনখনে আওয়াজ শুনতে পায়, ‘বুদ্ধু কোথাকার!’ ফজলু চাচার গলা।

‘আরে গাড়ি চলছে আলোর গতিতে, হেডলাইটের আলোও চলছে আলোর গতিতে। তাই আলো সামনের কোনো বস্তুতে গিয়ে যখন পড়ছে, ঠিক একই সময়ে তুমিও সেই জায়গা অতিক্রম করছ। সেজন্য প্রতিফলিত আলো তোমার চোখে এসে পড়ছেই না। তাই দেখবে কী করে?’

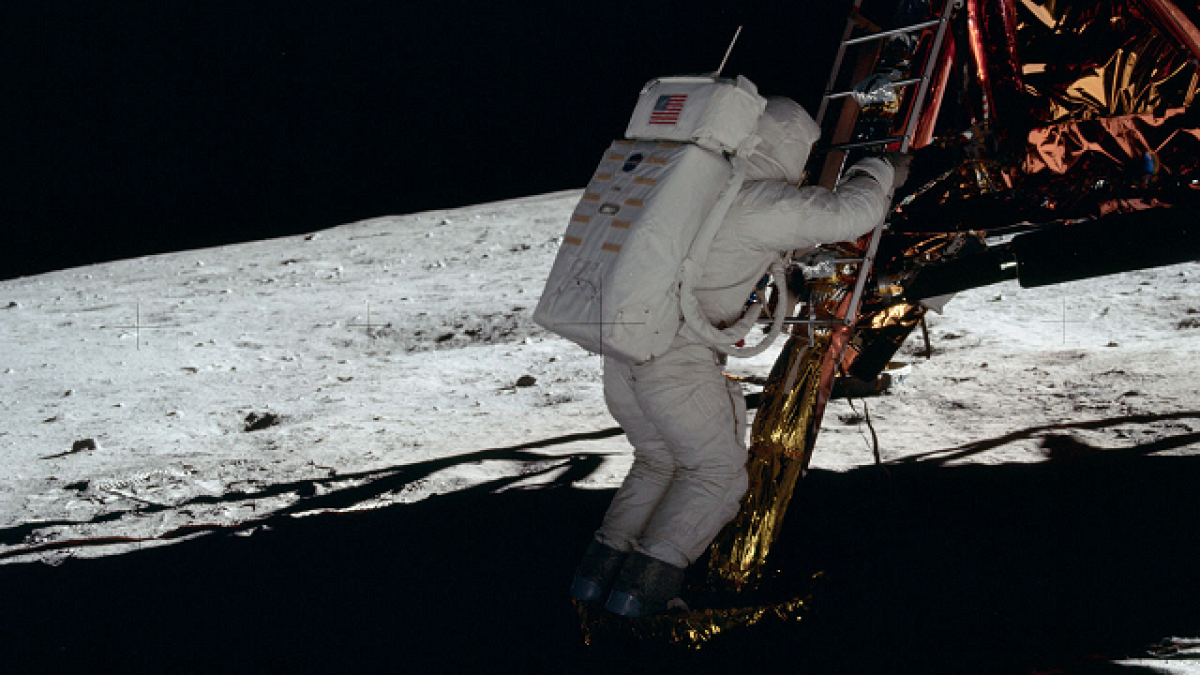

চন্দ্রপৃষ্ঠের একটা ছবি আছে। ওপরের ছবিটা দেখুন। ওটাতে দেখা যায় ইগল মুনল্যান্ডার আ চন্দ্রপৃষ্ঠের কিছু ছায়া একই সমান্তরলে পড়েনি। কেন? একই উৎস থেকে আলো এলে, সবগুলো বস্তুর ছায়া একই দিকে পড়ার কথা, সেটা কেন হলো না? এ প্রশ্ন ছিল সন্দেহবাদীদের।

যৌক্তিক প্রশ্ন। কিন্তু অব্যাখত নয়।

একই উৎস থেকে আলো এলে, সেখান থেকে সবগুলো বস্তুর ছায়া কেমন হবে তা নির্ভর করে ছায়া যেখানে পড়ছে, সেই পৃষ্ঠের ওপরও। পুরো পৃষ্ঠ যদি সমতল আর মসৃণ হয়, তাহলে ছায়া পড়বে সমান্তরালে। কিন্তু পৃষ্ঠ যদি সমতল না হয়, তাহেলে আর সমান্তরালে পড়বে না। ছবি বিকৃত হয়ে যাবে, ফলে সমতলের ছায়ার সঙ্গে তৈরি হবে বিশৃঙ্খল কৌনিক ব্যবধান। ছবিতে ল্যান্ডারের ছায়া যেখানে পড়েছে, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখবেন সেখানে চাঁদের পৃষ্ঠ মসৃণ নয়। বরং একটা এবড়ো-খেবড়ো খাদ দেখা যাচ্ছে। সেই খাদের ওপর পড়েছে বলেই সামনের পাথরের ছায়ার সমান্তরলে ল্যান্ডারের ছায়া পড়েনি।

মানুষ কি চাঁদে গিয়েছিল? ছবি, ভিডিওসহ অসংখ্য অকাট্য প্রমাণ আছে। তবুও একদল মানুষ মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলে, কনস্পাইরেসি থিওরি কপচায়। কিছু ব্যাপ্যারে তাদের খটকা আছে, কিছু প্রশ্ন আছে। সে সব প্রশ্নের একে একে ব্যাখ্যা হাজির করব আমরা দৈনিক বাংলায়। আজ থাকছে চাঁদে পায়ের ছাপ নিয়ে সংশয় ও তার ব্যাখ্যা।

চাঁদের ছবি তোলা হয়েছে। তখন আকাশে তারা থাকার কথা। কিন্তু একটা ছবিতেও তারার উপস্থিতি নেই। কেন?

প্রথম উত্তরটার বরং আপনিই দিন। দিনের বেলা কি খালি চোখে তারা দেখা যায়?

যায় না, কারণ সূর্য। দিনে যদি কোনো তারা দেখতে পেতে হয়, তাহলে সেগুলোর উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে বেশি হতে হবে।

তাই বলে কি সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কোনো তারা আকাশে নেই?

আছে, কিন্তু সেগুলোর দূরত্ব এতই বেশি যে আমাদের পর্যন্ত সে উজ্জ্বলতা দেখা যায় বা। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

রাতে সূর্য থাকে না। তাই দূরের তারাগুলোও দেখা যায়। কিন্তু আপনার চোখে কেউ যদি টর্চের আলো ফেলে, তখন তারাগুলো দেখতে পাবেন না। কারণ, অবস্থানের কারণে আপাতদৃষ্টিতে আপনার কাছে টর্চের আলোর উজ্জ্বলতা তখন অনেক বেশি।

আরেকটা ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু সেটা দরকার হয় না, কারণ, চাঁদ যেসব ছবি তোলা হয়েছে, সবই দিনের আলোয়।

কিন্তু প্রশ্ন এসে যায়, যদি রাতে তোলা হত, তাহলে কী তারাগুলোর ছবি দেখা যেত। উত্তর হচ্ছে, না। যারা ক্যামেরা নিয়ে মোটামুটি কাজ করেছেন, তারা কখনো বলবেন না ছবিতে তারা কেন নেই। যারা ক্যামেরা ছবি তোলার পেছনের কার্যকারণ জানেন না, তারা প্রশ্ন তুলতেই পারেন। তাদের জন্য বলি, এখন স্মার্টফোনেও ভালো ছবি তোলা যায়। কিন্তু এর জন্য ক্যামেরার মেকানিজম সম্পর্কে না জানলেও চলে। তাই তাদেরকে বোঝানো কঠিন।

ছবিতে কী কী অবজেক্ট দেখতে চান, তা বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফোকাসিং। ডিএসএলআরে ছবি তুলতে গেলে নিজের মতো করে ফোকাসিং, এক্সপোজিং, ব্রাইটনেস ঠিক করা যায়। ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাল লেন্থ কতটুকু ব্যবহার করবেন, তা নির্ভর করে লেন্স কতটুকু জুম করেছেন আর লেন্স থেকে বস্তুর দূরত্ব কতটুকু তারওপর। আপনি যদি জুম না করে, অসীম দূরত্ব পর্যন্ত ছবি নিতে চান, তাহলে সেটা থেকে ল্যান্ডস্কেপ ছবি পাওয়া যাবে। ডিএসএলআরের ক্যামেরার এক্সপোজ বাড়িয়ে যদি আকাশের ছবি নেন রাতের বেলা, তাহলে চাঁদ তারার উজ্বল ছবি পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার সামনে থাকা কোনো জিনিসের উজ্জ্বল ছবি পাবেন না। সামনের বস্তুটা তখন কালো হবে, কিন্তু বস্তুর পেছনের আকাশের চাঁদ, তারার ছবি বেশ ভালো পাবেন।

অন্যদিকে যদি সামনের অবজেক্টের উজ্জ্বল ছবি চান, তাহলে অবজেক্টের ওপর লেন্স ফোকাস করতে হবে, সেটাকে আলোকিত করার জন্য ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তখন পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবি মোটেও স্পষ্ট হবে না।

আমরা যখন কারও পোর্টেট ছবি তুলি, বা ম্যাক্রো ছবি তুলি কোন ছোট বস্তুর, তখন শুধু বস্তু বা মানুষের ছবিটাই স্পষ্ট হয়। কিন্তু পেছনের সবকিছু ব্লার হয়ে ধরা দেয়।

চাঁদের ছবিতে এমনটাও ঘটেনি, কারণ সেগুলো দিনের বেলা তোলা ছিল।

এখন একটা প্রশ্ন কেউ করে বসতে পারেন, ব্লার হলেও আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডের আভা তো থাকবে। যেমন পৃথিবীতে যদি তোলা হত, তাহলে অবশ্যই নভোচারি বা মহাকাশানের পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নীলাভ হতো। ছবিতে কেন কালো দেখা গেল? ছবি কি এডিট করা?

এখানে আরেকটা প্রশ্ন এসে যায়, আকাশ কেন নীল দেখায় পৃথিবী থেকে। এর বেশকিছু কারণ আছে। তবে সবকিছুই বায়ুমণ্ডলকেন্দ্রীক। কোন গ্রহ বা উপগ্রহের আকাশের রঙ কেমন হবে সেটা নির্ভর করে ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ওপর। বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব আর উপাদানের ধর্ম ঠিক করে দেয় আকাশের রঙ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এক বিশেষ স্তরে নীল আলোর বিচ্ছুরণ হয়, ফলে সূর্যের সাদা আলোর বাকি রঙ ঠিকঠাকমতো পৃথিবীতে পৌঁছলেও নীল রঙ ছড়িয়ে পড়ে ওই স্তরে। তাই আকাশের রঙ নীল দেখায়। একই কারণে মঙ্গলের আকাশ লালচে। কিন্তু যেখানে বায়ুমণ্ডল নেই, সেখানে?

কোনো গ্রহ বা উপগ্রহে যদি বায়ুমণ্ডল না থাকে। তাহলে, সেখানকার আকাশ সম্পূর্ণ কালো দেখাবে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। তাই চাঁদ তোলা দিনের বেলার ছবিতেও কালো আকাশের কারণে ব্যাকগ্রাউন্ড কালো এসেছে।

কোনো ঘটনাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করার নাম গুজব। যা নয় তাকে তা-ই বলে প্রমাণ করার নাম গুজব। গুজব কিন্তু এর উল্টোও হয়। যে ঘটনা ঘটছে তাকে ‘নাই’ করে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগা, অপপ্রচার চালানো, সেগুলোকে জনে জনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতাও আসলে এক একধরনের গুজব। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ চাঁদে অভিযান। মন্যুষ্যবিহীন চাঁদে অভিযান নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু ‘মানুষ চাঁদে পা রাখেনি’ এটা প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ, সেই ১৯৬৯ সাল থেকে। এখনকার ফেসবুক ইউটিউবের যুগে এসে কোথায় মানুষের ভুল ভাঙবে, তা না করে উলটো স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। ইউটিউনে ভিডিও বানানো হচ্ছে, ফেসবুকে পোস্ট প্রসব করা হচ্ছে। এসবের আবার রগরগে হেডলাইন করা হচ্ছে এভাবে- ‘চাঁদে অভিযান বিশ শতকের সবচেয়ে বড় মিথ্যা’। অন্যদেশের খবর জানি না, বাংলাদেশে এগুলো যাঁরা করছেন, তাদের বেশিরভাগই জানেন না, মানুষ চাঁদে একবার যায়নি, মোট ছয়টি অভিযানে চাঁদের বুকে পা রেখেছেন ১২ জন মানুষ। অথচ এদেশের গুজব রটনাকারীরা আর্মস্ট্রং-অলড্রিনের পর বাকি পাঁচটি অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

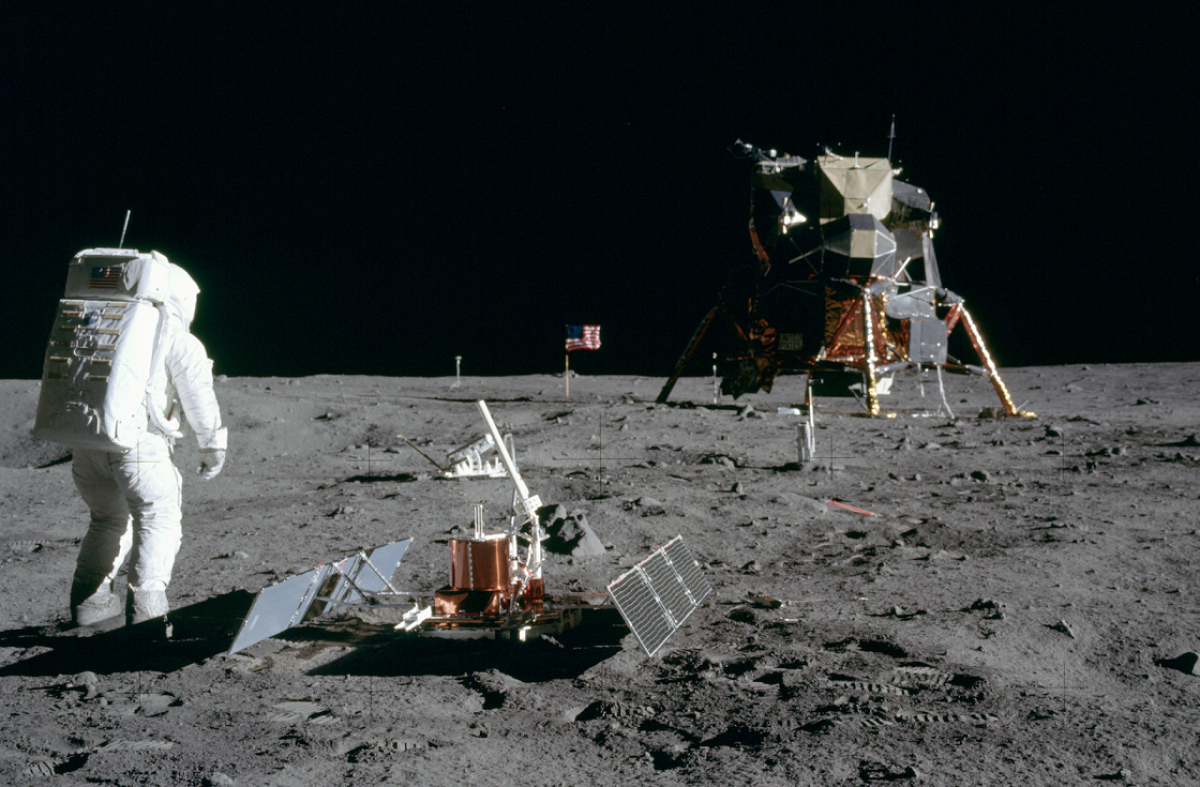

নীল আর্মস্ট্রং আর এডুইন অলড্রিন চাঁদে নামার পর, তাঁদের প্রথম কাজটাই ছিল দেশের পতাকা ওড়ানো। এটা সব অভিযানেই করা হয়। প্রথম যারা মেরু অভিযানে গিয়েছিলেন, প্রথম যিনি এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন, তাঁরাও নিজ নিজ দেশের পতাকা উড়িয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এখনো কেউ যদি এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখেন, সেখানে গিয়ে নিজের দেশের পতাকাটাই আগে মেলে ধরেন। তা তিনি, যততম আরোহণকারীই হন। আর চাঁদে প্রথম পা রাখবেন কোনো নাভোচারী, তারা নিজ দেশেরে পতাকা ওড়াবেন না, তাই কী হয়। আর্মস্ট্রংরাও সেটা করেছিলেন। তাই পতাকা আর লাঠি সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুজব রটানাকারীরা যে বলেন, চাঁদে বাতাস নেই, পতকা উড়ল কীভাবে? যারা চাঁদে যাওয়ার মতো সক্ষমতা দেখেন, তারা এ তথ্যটা আগে থেকে জানবেন না, তা-ই কী হয়। সত্যি বলতে কি, স্কুলের বাচ্চারাও জানে। বাতাস না থাকলে কোনো কিছু ওড়ানো সম্ভব নয়, নাসার গবেষকেরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ নন, তাই তারা সেটা জানবেন, সেটা নিয়ে আগে থেকেই হোমওয়ার্ক করবেন না, এটা ভাবা বোকামি না? পতাকা ওড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক অবলম্বন করেছিলেন গবেষকেরা। পতাকটা যেন মেলে ধরার মতো থাকে, তা খুঁটির আগায় আরেকটা ছোট্ট লম্বা কাঠি ভূমির সমান্তরলে লাগানো ছিল। উল্টো এল (G) আকৃতির সেই কাঠিটা ঢোকানো পতাকের বর্ডারের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু এতে সন্তষ্ট নন সমালোচকেরা। তারা পতার ছবি দেখিয়ে বলেন, যদি পতাকা মেলে ধরার যুক্তিটা না হয় মান গেল, কিন্তু পতাকায় ঢেউ খেলানো ভাবটা কোত্থেকে এলো।

অবশ্য ছবি ঠিক ঢেউ খেলানো ভাবটা ছিল না, তবে পতাকাটা বেশ কুকড়ে ছিল। ভূপৃষ্ঠে কোনো দড়িতে যদি কাপড় টাঙিয়ে রাখা হয়, সেটা দ্রুত নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। পতাকা হলে পুরোপুরি ঝুলে পড়ে নিচের ছবির মতো। যখন বাতাস হয়, তখনই কেবল ঢেউ খেলানো বা কুকড়ে থাকার ব্যাপারটা আসতে পারে।

টাঙিয়ে রাখা কাপড় পুরোপুরি ঝুলে পড়ে মসৃণভাবে, তার কারণ পৃথিবীর মহাকর্ষ। চাঁদেও মহাকর্ষ বল কার্যকর। কিন্তু চাঁদের মহাকর্ষ বল পৃথিবীর মহকর্ষ বলের তুলনায় ছয়গুণ দুর্বল। তাই পতাকটা পুঁতে যখন অলড্রিন ছবি তুলছিলেন ততক্ষণে পতাকাটা পুরোপুরি মসৃণভাবে ঝুলে পড়ার পর্যাপ্ত সময় পায়নি। তার আগেই ক্যামেরায় ক্লিক পড়ে গেছে।

বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার। নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র বলে, বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির, গতিশীল বস্তু চিরকাল একইভাবে সোজা পথে ঘুরবে। কিন্তু বাহ্যিক বল ছাড়া এমন কোনোস্থান মহাবিশ্বে পাওয়া যাবে না। বাতাস বা অন্য কোনো বাধা কাজ না করলেও মহাকর্ষ বল কমবেশি গোটা মহাবিশ্বে সক্রিয়। মহাকর্ষ বল, বস্তুর গতিশক্তিতে প্রভাব ফেলে, তাই গতিশীল বস্তু একসময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। তারপরও চাঁদ কিংবা কৃত্রিম উপগ্রহ যে থেমে পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে না, তার কারণও নিউটনের গতিসূত্র। দুটো বল যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে তখন কেউ কাউকে হারাতে পারে না। স্যাটেলাইটগুলো মহাকাশের এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়, যেখানে স্যাটেলাইটের গতিশক্তিজনিত বল আর পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বল সমান শক্তিশালী। তখন কেউ কাউকে হারাতে পারে না। যদি মহাকর্ষ বল আরেকটু শক্তিশালী হতো, তাহলে স্যাটেলাইটগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ত পৃথিবীর ওপর। আবার যদি স্যাটেলাইটের গতি আরেকটু বেশি হতো, তাহলে সেটা মহকর্ষ টানকে অগ্রাহ্য করে দূরে ছুটে যেত।

একই কথা পতাকার ক্ষেত্রেও মহাকর্ষ বল কত শক্তিশালী তার ওপর নির্ভর পতাকা কত দ্রুত পৃথিবীর দিকে হেলে পড়বে। ওপরের বর্ডারের সঙ্গে যেহেতু স্টিক লাগানো। তাই পুরোপুরি ঝলে না পড়ে মসৃণভাবে ঝুলতে থাকবে।

অলড্রিন যখন পতাকাটা পুঁতছিলেন, তখন পতাকাটা কুচকে ছিল। কিন্তু চোঁদের মহাকর্ষ বল যেহেতু অনেক দুর্বল, তাই কোঁচকানো ভাবটা মসৃণ হতে অনেকখানি সময় নেয়। ততক্ষণে অলড্রিন ছবি তুলে ফেলেন।

গতিজড়তার কারণে পতকা কুকড়ে থাকা ও মসৃণ হতে সময় নেওয়ার ব্যাপারটা বায়ুশূন্য পরীক্ষাগারেও করে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। ফলাফল একই ছিল।

সূত্র: নাসা, নিউ সায়েন্টিস্ট, বিবিসি

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা নতুন করে চাঁদে মনুষ্য অভিযানের জন্য প্রথম পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ করেছে। এখন নাসার পরবর্তী লক্ষ্য মঙ্গলগ্রহেও অভিযান পরিচালনার লক্ষ্য স্থির করেছে। সম্প্রতি নাসা চাঁদ এবং মঙ্গলে অভিযানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের নথিপত্র প্রকাশ করেছে।

আর্টেমিস চন্দ্র মিশনের প্রাথমিক সিরিজের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে ১৫০ পাতার এই নথিপত্রে। এ ছাড়া অভিযানের বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি অনুসন্ধানের জন্য নাসা আগে গৃহীত ৬০টির বেশি পরিকল্পনাকে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

২০২৩ সালের ১৭-১৯ জুলাই আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটির পঞ্চম গ্লেন মেমোরিয়াল সিম্পোজিয়ামে একটি প্যানেল আলোচনায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নাসার এক্সপ্লোরেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের সহযোগী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জিম ফ্রি এ বিষয়ে বলেন, ‘আমরা আমাদের প্রথম চার থেকে পাঁচটি মিশনে যে পরিকল্পনাগুলো করেছিলাম, সেগুলো থেকে এখানে পরিকল্পনাগুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে।’

জিম ফ্রি আরও বলেন, নাসা সম্প্রতি পরবর্তী অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য একটি কৌশলগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। মঙ্গলগ্রহে মনুষ্য অভিযানের বিষয়ে লক্ষ্য স্থির করতেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নাসাও সেই প্রাথমিক নথিতে মতামত সংগ্রহ করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বেশ কিছু বৈঠকের পাশাপাশি জুন মাসে দুটি কর্মশালা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্প্রতি বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অভিযানসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো যথাযথভাবে বুঝে নেয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপে মিশন কোন পথে চলবে, কীভাবে মনুষ্য অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজগুলো পরিচালনা করা হবে, সে বিষয়ে বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

জিম ফ্রি বিশ্বাস করেন, ‘মহাকাশে মনুষ্য অভিযানের জন্য সরকার, বেসরকারি ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বিত পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমার বিশ্বাস, এভাবে এগোতে পারলে এটির উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব।’

নাসার এমন সব প্রকল্প এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে চাঁদের মতো একদিন হয়তো মানুষ মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে যাবে। পৃথিবীর মতো সেখানেও হয়তো নতুন করে মনুষ্যবসতির সৃষ্টি হবে।

সূত্র: নাসা

আসুস বাংলাদেশ বাজারে এনেছে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ল্যাপটপ। ৬ আগস্ট এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আসুস এ খবর নিশ্চিত করেছে।

জেনবুক এস১৩ মডেলের এই ল্যাপটপে রয়েছে ১৩.৩ ইঞ্চির ওএলইডি পর্দা। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেলের ১৩ প্রজন্মের কোর আই সেভেন প্রসেসর। ল্যাপটপটিতে র্যামের ১৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার এলপিডিডিআর৫ র্যাম ও ১ টেরাবাইট ধারণক্ষমতার হার্ডডিস্ক রয়েছে।

ল্যাপটপটির ওজনও মাত্র এক কিলোগ্রাম। তবে ল্যাপটপটিতে রয়েছে ৬৩ ওয়াটের শক্তিশালী ব্যাটারি, পাশাপাশি ফাস্ট চার্জিং সুবিধা। মাত্র ৪৯ মিনিটেই ল্যাপটপের ব্যাটারি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করা যায়।

১৬:১০ অনুপাতের ২.৮কে আসুস লুমিনা ওএলইডি ডিসপ্লে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে ল্যাপটপটির পর্দায়। ব্যবহারকারী যেন স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারেন তাই এর পর্দা ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁকানো যায়। ল্যাপটপের পুরুত্ব মাত্র ১ সেন্টিমিটার। তাই ল্যাপটপটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ১৩.৩ ইঞ্চি ওএলইডি পর্দার ল্যাপটপ বলে দাবি করেছে আসুস। ল্যাপটপটির দাম ১ লাখ ৮৯ হাজার ৯০০ টাকা।

মিসরীয় সাতাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত দূর উন্নতি করেছিল, তার বড় নিদর্শন পিরামিড। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে কীভাবে এগুলো তৈরি হলো, তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। এলিয়েন কিংবা দেবতাদের মিথলজি ভেঙে আজকের বিজ্ঞান অনেকখানিই উদ্ধার করতে পেরেছে পিরামিড-রহস্য…

একটা সময় পিরামিড-রহস্য ভেদ করা অসম্ভব মনে করা হতো। এই সুযোগে গুজব ব্যবসায়ীরা একে ভিনগ্রহীদের তৈরি স্থাপত্য বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সুইস লেখক এরিক ফন দানিকেনের মতো কিছু মানুষ পিরামিডের সঙ্গে এলিয়েনের মিথ জড়িয়ে লিখেছেন অজস্র বই। সেসব বই দেদার বিকিয়েছে বিশ্ববাজারে, কোটি কোটি ডলার ঘরে তুলেছেন লেখক আর তাঁদের প্রকাশকেরা। কিন্তু দিন বদলেছে, প্রযুক্তি আর গবেষণার সুবর্ণ সময়ে মানুষ ভাঙতে পেরেছে পিরামিড-রহস্যের আগল। এখন আর একে ভিনগ্রহী প্রাণী বা দানবাকৃতির মানুষের তৈরি স্থাপনা বলে চালানোর উপায় নেই। পিরামিড তৈরির জন্য প্রাচীন মিসরীয়দের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, কারিগরি দক্ষতার জয়গান করছে আধুনিক বিজ্ঞান। অনেকখানিই উদ্ঘাটিত হয়েছে, কীভাবে তৈরি হয়েছিল এসব অক্ষয় কীর্তি।

২.

পিরামিডের ইতিহাস মৃত্যুমোড়ানো। তাজমহলের মতো ভালোবাসার প্রতীক নয় পিরামিড। প্রাচীন মিসরে ফারাও ও তাদের পারিবারিক কবরের রক্ষাকবচ এগুলো। পিরামিডের আগেও কবর ছিল রক্ষাকবচ। মাস্তাবা নামে একধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর তৈরি করে তার ভেতর লাশ রাখা হতো। মাস্তাবা আসলে চারকোনা ইট-পাথরের স্তূপের মতো। মৃত ব্যক্তির মর্যাদার ওপর নির্ভর করে এগুলো তৈরি হতো মাটি, ইট বা বিভিন্ন ধরনের পাথর দিয়ে। হ্যাঁ, সেকালেই ইট তৈরি করতে জানত মিসরীয়রা। মাটি, খড়, বালু ইত্যাদি দিয়ে ইট তৈরি হতো। ফারাওদের মাস্তাবার দেয়াল তৈরি হতো লাইমস্টোন দিয়ে। এসব লাইমস্টোন বা চুনাপাথর পাওয়া যেত বর্তমান কায়রো ও এর আশপাশের অঞ্চলে। তবে এসব মাস্তাবা তৈরিতে খুব বেশি স্থাপত্যশৈলী দেখানো হতো, তা কিন্তু নয়।

মাস্তাবার মূল কাঠামো থাকত মাটির ওপরে বসানো। অনেকটা মঞ্চ বা বেদির মতো। বাইরে থেকে দেখলে নিরেট মনে হবে। থাকত দুটি দরজা। একটা আসল, আরেকটা নকল। এসব দরজা দিয়ে ঢুকলে আপনি গিয়ে পড়বেন চারকোনা সরু টানেলের ভেতর। এই টানেলের ভেতর নামলে আর দেখতে হবে না। গভীর টানেলের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়বেন সত্যিকারের কবরখানায়। চারকোনা কফিনের মতো জায়গাটা। সেখানে থাকতেও পারে ফারাওয়ের মৃতদেহ। যদি মৃতদেহের হদিস পান, তাহলে ধরে নেবেন, সঠিক দরজা দিয়েই আপনি ঢুকেছিলেন। মৃতদেহের সঙ্গে মিলবে অজস্র ধনরত্ন আর ফারাওয়ের ব্যবহার্য দামি জিনিসপত্র। আর যদি কিছুই না পান অত দূর গিয়ে, ধরে নেবেন, নকল দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন। আবার আসল চেম্বারে ঢুকে রাজার মৃতদেহ আবিষ্কার করেও কিন্তু স্বস্তি নেই আপনার।

কারণ, খাড়া চেম্বার বেয়ে ওপরে ওঠা দুঃসাধ্য। ধনরত্নশিকারি চোর আর ডাকাতদের হাত থেকে এগুলো রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবুও ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি বেশির ভাগ ধনরত্নই।

মাস্তাবার ব্যবহার মিসরীয়রা বহুকাল করেছে। কিন্তু এগুলো তাদের নিজস্ব আবিষ্কার নয়। সেকালে দজলা ও ফোরাত (অর্থাৎ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস) নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। এই সভ্যতায় মাস্তাবার প্রচলন ছিল। সেখান থেকেই এ জ্ঞান পেয়েছিল তারা।

৩.

সত্যিকারের পিরামিড তৈরির কাজটা শুরু হয় মিসরের তৃতীয় রাজবংশের রাজত্বকালের শুরুতেই। এই রাজবংশের প্রথম ফারাও ছিলেন জোসার। আগের সব ফারাওয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও চেয়েছিলেন বেঁচে থাকতেই নিজের সমাধি তৈরি করতে। মাস্তাবার চেয়ে বেশি কিছু হোক, সে ভাবনা কার মাথায় প্রথম এসেছিল? জোসারের, নাকি ইমহোটেপের? এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বিতর্ক নেই প্রথম পিরামিড তৈরির ইতিহাস নিয়ে। সবচেয়ে জনপ্রিয় মতটার কথাই আমরা বলি। জোসার চেয়েছিলেন, ব্যতিক্রম কিছু করতে। তাঁর সমাধিটা কেমন হবে, তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ইমহোটেপকে। বলেছিলেন, এমন সমাধি যেন তাঁর হয়, যেটা বাকি সবার চেয়ে আলাদা হবে। যেন যুগ যুগ ধরে মানুষ মনে রাখে তাঁকে।

ফারাও ফরমাশ দিয়েই খালাস। কাজ তো করতে হবে ইমহোটেপকেই। ফারাও অবশ্য জানেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাথা ইমহোটেপ, তিনি ভেবে নিশ্চয়ই এমন কিছু বের করবেন, যেটা আসলে ইতিহাস তৈরি করবে। তা ইমহোটেপ করেছিলেনও।

আর করেছিলেন বলেই পৃথিবী আজ জানতে পারছে, পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষের স্থাপত্যবিদ্যা কতটা প্রখর ছিল। মোগল সম্রাট আকবরের যেমন আবুল ফজল, মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের যেমন চাণক্য, জোসারের তেমনি ইমহোটেপ—একাধারে প্রধান উপদেষ্টা, অর্থনীতিবিদ, স্থপতি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক। এমন একজন লোক আশপাশে থাকলে রাজার কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। মিসরের বিস্ময় পিরামিড সৃষ্টিতে ইমহোটেপের বুদ্ধি আর জ্ঞানই ইতিহাস তৈরি করেছিল।

ইমহোটেপ তখনকার রাজধানী মেমফিসের অদূরে বেছে নেন ইতিহাস তৈরির জায়গা। প্রথমে মাটির নিচে বেশ কয়েকটি ঘর। সেসব ঘরের একটিতে থাকবে ফারাওয়ের মৃতদেহ, বাকিগুলোতে রাজার ব্যবহার্য জিনিস। সতেরোটি দরজা ছিল ঘরটাতে ঢোকার জন্য। এর মধ্যে মাত্র একটা দিয়ে ঢোকা যেত, বাকিগুলো কানাগলি। লুটেরা-ডাকাতদের ধোঁকা দিতেই এ ব্যবস্থা। নিজের সমাধিকক্ষগুলো তৈরির পরেই ইমহোটেপ সিদ্ধান্ত নিলেন, এর ওপরেই তৈরি করবেন প্রস্তরফলক। সেটা এত উঁচু হবে, যেন দূর থেকে দেখেও লোকে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ইমহোটেপ। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে বিশাল এক স্তম্ভ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছয়বার জিনিসটা ধসে যায়। তাই নকশায় পরিবর্তন আনেন ইমহোটেপ। সবচেয়ে বড় পাথরখণ্ডটা তিনি বসান কবরের ঠিক ওপর। মাটির ওপর। এরপর বসালেন তার চেয়ে ছোট পাথর। এভাবে প্রতিটা ধাপেই পাথর একটু করে ছোট হয়ে গেল। সবশেষে বসল চূড়ার পাথর। ধাপে ধাপে তৈরি হলো পিরামিড। তাই এর নাম দেওয়া হলো স্টেপ বা ধাপ-পিরামিড। ২০৫ ফুট উঁচু এক সমাধিসৌধ!

জোসারের এই স্টেপ পিরামিড ছিল পুরোটাই প্রায় নিরেট। অর্থাৎ এর ভেতরে কোনো জায়গা ছিল না। তার মানে ফারাও জোসারের কবর পিরামিড দিয়ে শুধু ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবে এই পিরামিড স্রেফ একটা পিরামিডই নয়। এটাকে পিরামিড কমপ্লেক্স বলা ভালো। কারণ, পিরামিডকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে তৈরি করা হয় নানা রকম অবকাঠামো। এ কমপ্লেক্সের আঙিনায় ছিল মন্দির, পূজার বেদি, সুড়ঙ্গপথ, প্যাভিলিয়ন ও মাঠ। আর চারপাশটা পরিখা দিয়ে ঘেরা।

প্রথম পিরামিড তো তৈরি হলো, কিন্তু কীভাবে তৈরি হলো, এত শ্রমিকই পেলেন কোথায় ইমহোটেপ- সে কথা যথাসময়েই বলা হবে।

৪.

গিজার পিরামিড তৈরি পাথর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটা হলো গিজার গ্রেট পিরামিড। গঠনশৈলী আর উচ্চতায় একে পিরমাডিরে রাজা করে তুলেছে। ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে তৈরি এ পিরামিড। ফারাও জোসারের মতো আরেক উচ্চাভিলাষী ফারাও তখন ক্ষমতায়। তিনি ফারাও খুফু। লোকটার চাওয়া শুধু পিরামিড নয়, এমন এক পিরামিড, যা উচ্চতায় ছাড়িয়ে যাবে আগের সব কটিকে। ভবিষ্যতেও যেন এমন পিরামিড আর তৈরি না করতে পারে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। দায়িত্ব দিলেন আত্মীয় হোমিউনুকে।

খুফু-হোমিউনুর সুবিধা অনেক বেশি ছিল জোসার- ইমহোটেপের চেয়ে। নতুন পথ তৈরির চেয়ে আরেকজনের দেখানো পথে হেঁটে এগোনো সহজ। খুফু সুবিধাটার সদ্ব্যবহার করেছিলেন ষোলো আনা। জোসারের পথে হাঁটেন ফারাও সেখেমখেত আর ফারাও খাবা। কিন্তু তাঁরা সফল হননি। সম্ভবত ইমহোটেপের মতো ক্ষুরধার মস্তিষ্কের কাউকে পাননি তাঁরা। তবে হুনি নামের এক ফারাও বেশ কিছু ধাপ পিরামিড নির্মাণ করেন। সফলভাবে। হুনি ছিলেন খুফুর পূর্বপুরুষ। কিছু ছোট ছোট পিরামিডও তৈরি হয় এর আগে-পরে। সেগুলোর উচ্চতা ৫৫ ফুটের বেশি নয় একটাও। খুফুর বাবা স্নেফেরুও বানান এমন পিরামিড। কিন্তু তাঁর মন ভরেনি। তাই রেড পিরামিড তৈরিতে মনোযোগ দেন তিনি। এটাই ছিল প্রথম সত্যিকারের পিরামিড। রেড পিরামিড তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যায় পড়েন স্নেফেরু। রড-সিমেন্টের বালাই ছিল না তখন। তার বদলে ব্যবহার করা হতো চুন-সুরকি। সুতরাং স্থাপত্যবিদ্যার নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল তাঁকে। তিনি প্রথমে মেইডুম নামে একটা পিরামিড তৈরি করেন। কিন্তু এর চুনাপাথরের আবরণ পিচ্ছিল হয়ে যায়। ধসে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাই এটিকে বাতিল করেন। পরে রাজধানী থেকে কিছুটা দূরে দাশুরে তৈরি করেন আরও দুটি পিরামিড।

স্নেফেরু দাশুর নামের একটা জায়গায় একটু অন্য রকম পিরামিড তৈরির চেষ্টা করেন। সেটা ছিল আগের ধাপ-পিরামিডের চেয়ে অনেকটা খাড়া। ভূমির সঙ্গে এর ঢালের কোণ ছিল ৬০ ডিগ্রি। কিন্তু পিরামিডের নিচের অংশ কিছুটা ধসে পড়ে, নেমে আসে ৫৪ ডিগ্রিতে। তাই পিরামিড তৈরির মাঝপথেই মাটির সঙ্গে এর কৌণিক ব্যবধান কমিয়ে ৪৩ ডিগ্রিতে নিয়ে আসেন। ফলে অদ্ভুত আকার ধারণ করে পিরামিডটি। তবে মজার ব্যাপার হলো, অদ্ভূত আকার নিয়েই প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর টিকে রয়েছে পিরামিডটি।

বিকৃত পিরামিডে নিজেকে সমাহিত করতে চাননি স্নেফেরু। তাই দাশুরে আরেকটা পিরামিড তৈরি করেন তিনি। রেড পিরামিড। এটাকেই প্রথম সত্যিকারের পিরামিড মনে করেন মিসরতত্ত্ববিদেরা। এটা নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যাননি। ৪৩ ডিগ্রি কোণ করেই পিরামিড তৈরি করেন। শেষ পর্যন্ত সফলভাবে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। রেফেরুর মৃতদেহ এই রেড পিরামিডেই সমাহিত করা হয়।

ধাপ পিরামিড অনেকটাই নিরেট ছিল। এ পিরামিডে মৃতদেহ রাখার চেম্বার তৈরি করা হতো মাটির নিচে। এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন স্নেফেরু। তিনিই প্রথম মৃতদেহ রাখার চেম্বার তৈরি করেন ভূপৃষ্ঠের ওপরে।

স্নেফেরুর সাফল্য তাঁর ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করেছিল গ্রেট পিরামিড তৈরিতে। খুফুর সুবিধা ছিল স্নেফেরুর চেয়ে অনেক বেশি। ধাপ-পিরামিড ছিল উদাহরণ হিসেবে। বাবার তৈরি তিনটি পিরামিডের কৌশলও তাঁর জানা। তাই নতুনত্ব আনা তাঁর জন্য সহজ ছিল। তিনি পিরামিডকে একেবারে ভূপৃষ্ঠে নির্মাণ করে, এর নির্মাণকাজ শুরু করেন ভূগর্ভের ভেতর থেকে। ফলে ৪৮১ ফুট উঁচু করে তৈরি করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ভূগর্ভের নিচে শক্ত ভিত ছিল বলেই ৫১.৫ ডিগ্রি কোণেই আজও টিকে আছে গিজার গ্রেট পিরামিড।

৫.

এত বড় একটা পিরামিড তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেক অনেক বেশি পাথর লেগেছিল। দূর থেকে বড় বড় পাথর বহনের কাজ সোজা নয়। আর সেই কাজ একটু সহজ করার জন্য খুফু ভাবলেন, রাজধানী নয়, এমন এক জায়গায় বানাতে হবে পিরামিড, যার আশপাশে পাথরের পর্যাপ্ত জোগান আছে। আর যদি হয় জায়গাটা বেশ উঁচু, তাহলে সোনায় সোহাগা। খুঁজেপেতে রাজধানী মেমফিস থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে গিজা অঞ্চলটাকেই বেছে নেন তিনি। জায়গাটা উঁচু, পাশেই চুনাপাথরের খনি। সমস্যা হলো দূরত্বটা। ফারাওদের সমাধি রাজধানীতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খুফুর উদ্দেশ্য সবার চেয়ে সেরা জিনিসটা বানানো, তাই একটা ব্যাপারে ছাড় দিলেন। গিজাতেই বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন পিরামিড। দূরত্ব কমানোর জন্য ব্যবহার করলেন নীল নদকেই। মেমফিস নীল নদের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল। দূরত্ব কমানোর জন্য নীল নদ থেকে গিজা পর্যন্ত একটা খাল খনন করলেন খুফু। নৌ যোগাযোগ স্থাপিত হলো। সুতরাং ১৫ কিলোমিটার দূরত্বটাকে আর বাধা মনে হলো না খুফুর কাছে। তা ছাড়া গিজাতেই বানিয়ে নিলেন একটা অস্থায়ী রাজপ্রাসাদ। পরের ৩০ বছর ধরে ধীরে ধীরে নির্মাণ করা হলো গিজার পিরামিড।

৬.

এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ। নিশ্চয়ই অনেক লোকের দরকার। তা বৈকি। ইতিহাসের জনক গ্রিক দার্শনিক হেরোডোটাস মিসর ভ্রমণ করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। সেখানকার জনশ্রুতি শুনে লিখেছিলেন গিজার পিরামিডের ইতিহাস। তাতে লেখা, প্রায় এক লাখ ক্রীতদাস অবিরাম খেটে তৈরি করেছিল গিজার পিরামিড। কিন্তু ১৯৯০ সালে মিসরীয় আর্কিওলজিষ্ট জাহি আব্বাস হাওয়াস ভুল প্রমাণ করেন হেরোডোটাসকে। আশপাশের এলাকা খনন করেন। খুঁজে পান নতুন নিদর্শন। একটা শ্রমিকপল্লির সন্ধান পাওয়া যায়। পাওয়া যায় শ্রমিকদের কঙ্কাল, তাঁদের ব্যবহার্য জিনিস, থাকার ঘর, তৈজসপত্র, চিকিৎসালয়। এসব নিদর্শন থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়াস হিসাব করে দেখান, ১ লাখ নয়, ১০ হাজারের মতো শ্রমিক সেখানে কাজ করেছেন ৩০ বছর ধরে। পরে এই সংখ্যা বেড়েছে। এখন মনে করা হয়, ২৫ হাজার শ্রমিক এ কাজ করেছিলেন।

হাওয়াস বলেছিলেন, শ্রমিকেরা স্রেফ ক্রীতদাস নন, বরং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করা শ্রমিক। সম্ভবত তাঁরা ফারাওয়ের সৈন্য বাহিনীর একাংশ। সেখানে শ্রমিকদের থাকা-খাওয়া, এমনকি চিকিৎসালয়ের সন্ধানও পেয়েছিলেন। বলে দাবি করেন হাওয়াস। পরে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, ইজিপ্টলজিস্ট রোজালি ডেভিড শ্রমিকদের কঙ্কাল রাসায়নিক ও কম্পিউটার সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন, কেমন ছিল শ্রমিকদের চেহারা। সেটা দেখে বোঝা যায়, এদের শারীরিক গঠন মোটেও কৃতদাসদের মতো নয়। এদের কঙ্কালের সিটি স্ক্যান করে পাওয়া গেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। অনেকের ভাঙা হাড় পাওয়া গেছে। সেগুলো রীতিমতো চিকিৎসা করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। তার মানে, জাহি হাওয়াসের ধারণাই ঠিক। এদের শ্রমিকদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। কৃতদাসদের দিয়ে করানো হলে এ ব্যবস্থা থাকত না।

৭.

পিরামিড তৈরির সবচেয়ে সমস্যা ছিল পাথর বহন। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই বহুদূর থেকে নিয়ে আসার মতো যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তি সেকালে আদৌ কি ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর মিলতে সময় লেগেছে। তাই হয়তো মিসর নিয়ে মানুষ এত এত রহস্যের জাল বুনেছে। বেশির ভাগ পিরামিড তৈরি হয়েছে এমন সব জায়গায়, যার আশপাশে প্রচুর পাথরের জোগান আছে। বহুদূর থেকে আসলে বয়ে আনা হয়নি পাথর। আনা হয়েছে আশপাশ থেকে। যেমন খুফু গ্রেট পিরামিড কেন গিজায় বানালেন। তাঁর বাবা স্নেফেরুর পিরামিডগুলো বানিয়েছিলেন। দাশুরে। এর কাছাকাছি কোনো জায়গায় খুফু পিরামিড বানাতে পারতেন। তা না করে তিনি কেন গিজায় পিরামিড বানালেন, তার কারণ আগেই বলেছি — পাথরের পর্যাপ্ত জোগান। আসলে দাশুরের আশপাশের খনিগুলোতে পাথরের জোগান শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই গিজাকে বেছে নেন খুফু। পর্যাপ্ত পাথরখনির কারণেই। সবাই এ সুবিধাটা পায়নি। দূর থেকেও পাথর বহনের নজির আছে পিরামিডগুলোতে।

পাথর সহেজ নৌপথে পরিবহন করা যায়। ভেলাজাতীয় জিনিস কিংবা বড় বড় নৌকা তৈরি করতে পারত মিসরীয়রা। ভাসমান কাঠ দিয়ে তৈরি করত ভেলা বা নৌকা। তার ওপর পাথরগুলো বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হতো নদীতে। সেসব ভেলার সঙ্গে দড়ি বেঁধে গুন টানার মতো টেনে নেওয়া হতো নদীর কিনার থেকে। কখনো কখনো গবাদিপশুও ব্যবহার করা হতো গুন টানার কাজে। তাই চুনাপাথরের খনি অনেক দূরে হলেও সমস্যা ছিল না।

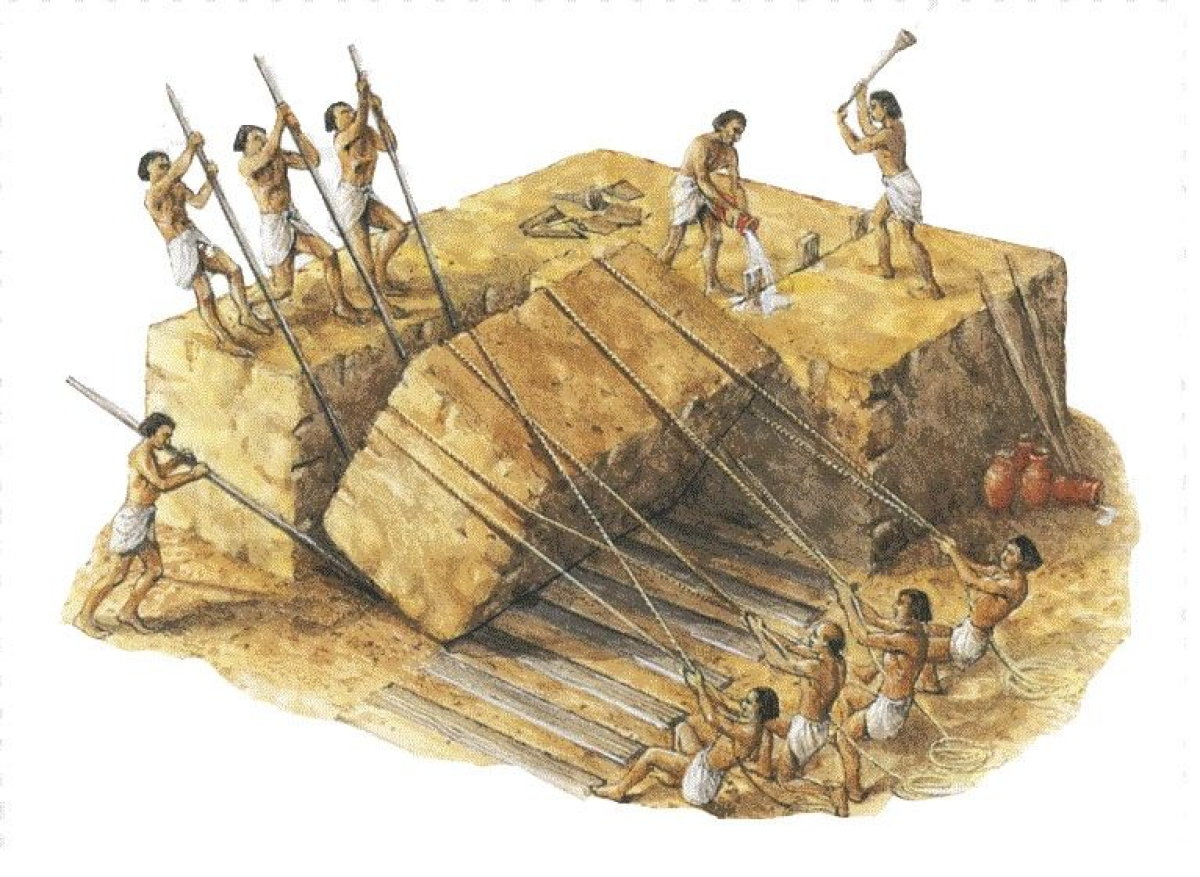

ক্যাপশন : পিরামিড তৈরির সময় নৌকা আর নদীপথ রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

তবে অল্প দূরত্বে নেওয়াও কম কঠিন কাজ নয়। এই কঠিন কাজটা মিসরীয়রা করার জন্য একটা বিশেষ জিনিস তৈরি করেছিল। পাথরের চেয়ে বড় মাপের কাঠের মাচা তৈরি করা হয়েছিল। মাচাগুলো অনেকটা বিশালাকার স্লেজ গাড়ির মতো। পাথরের চাঁইগুলো ঢালু জায়গা থেকে গড়িয়ে তোলা হতো মাচার ওপর। নৌকার নিচে পানি আছে। পানি ঠেলে সহজেই নৌকা বাওয়া যায়। মাচাগুলো চলে কীভাবে? তা-ও আবার শুকনা বালুর ওপর।

প্রথমে মাচা চলার রাস্তায় পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে বালুকে শক্তপোক্ত করা হতো, যাতে ধসে না যায়, তার ওপর রাখা হতো গাছের গুঁড়ি। সেই গুঁড়িগুলোর ওপর দিয়ে চালিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নেওয়া হতো। বহু লোক একসঙ্গে দড়ি বেঁধে কিংবা ঠেলে পাথর গড়িয়ে নিত। তাই কাজটা কঠিন হলেও অসাধ্য ছিল না। মনে রাখতে হবে, একেকটা বড় আকারের পিরামিড বানাতে ১০ হাজারের বেশি লোক কাজ করেছেন একসঙ্গে। তাঁদের মিলিত শক্তি কম নয়। তা সত্ত্বেও পিরামিড যখন উঁচু হতে হতে কয়েক শ ফুট হয়ে গেছে, তখন অত উঁচুতে কীভাবে তোলা হতো পাথর?

আসলে এ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও দ্বিধাবিভক্ত। অনেকগুলো তত্ত্ব তাঁরা খাড়া করেছেন। সেগুলোর প্রতিটিই যুক্তিযুক্ত। তবে এটা ঠিক, সব পিরামিড একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়নি। দিন যত এগিয়েছে, বদলেছে কৌশলের ধরন।

পিরামিড তৈরির একটা জনপ্রিয় তত্ত্ব হলো র্যাম্প থিওরি। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হতো ঢালু পথ, যা পিরামিড কাঠামোর সঙ্গে লাগানো। এটা দেখতে গ্যারেজে গাড়ি ঢোকানোর জন্য পথের মতো। সমতল ঢালু পথ। এই পথে পাথরগুলোকে টেনে ওপরে ওঠানো হতো।

আরেকটা হলো সুইচব্যাক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনেকটা জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে পিরামিডের চারপাশে তৈরি করা হতো র্যাম্পগুলো। অনেকটা প্যাঁচানো ধাপহীন সিঁড়ির মতো। পিরামিডের নির্মাণকাজ শেষ হলে ধ্বংস করে ফেলা হতো সব কটি র্যাম্প।

অন্যদিকে পিরামিডের চারপাশে পরিখা খননেরও একটা কারণ বের করে ফেলেছেন গবেষকেরা। পিরামিডের চারপাশে বড় পাথরগুলো সরানোর কাজটাও কম ঝক্কির ছিল না। তাই ভেলায় বেঁধে সহজেই এপাশ থেকে ওপাশ করানো যেত পরিখার পানিতে ভাসিয়ে।

৮.

পাথর না হয় তোলা হলো। কিন্তু খনি থেকে পাথর তুলেই কি সেটা ব্যবহার করা যায়? একেক পাথরের তো একেক রকম আকার। বিল্ডিং ব্লক হিসেবে মোটেও নানা রকম, নানা আকারের পাথর নিলে চলে না। ইটের মতো একই আকারের একই চেহারার পাথর দরকার। সেটা পেতে হলে কাটতে হয় পাথরকে। মিসরীয়রাও পাথর কাটত। কিন্তু সেটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল তাদের জন্য। খুফুর পিরামিড যখন তৈরি হচ্ছে, তখনো শুরু হয়নি লৌহযুগ। অর্থাৎ লোহার ব্যবহার শেখেনি মানুষ। তাই একালের মতো লোহার ছেনি বা হাতুড়ি ছিল না। একটা বিকল্প ছিল তাদের হাতে, সেটারই সদ্ব্যবহার করে তারা। তামার ব্যবহার জানত খুফুর আমলের লোকেরা। একটা সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন শুধু তামা দিয়েই বুঝি ছেনি বা অন্যান্য ধারালো সরঞ্জাম তৈরি করা হতো। কিন্তু তামা লোহার মতো শক্ত-পোক্ত নয়। নমনীয়। তামাকে সহজেই বাঁকানো যায়। কিন্তু বিশেষ উপায় বের করে ফেলেছিল মিসরীয়রা। তামার সঙ্গে তারা ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করত আর্সেনিক। সেগুলো ব্যবহার করেই পাথর কাটার ব্যবস্থা করেছিলেন মিসরের প্রাচীনকালের শ্রমিকেরা। ব্রিটিশ প্রকৌশলী ও মিসরতত্ত্ববিদ ডেনিস স্ট্রোকস এক ডকুফিল্মে জানিয়েছেন সে কথা।

এসব ছেনি দিয়ে চুনাপাথর কাটা যেত সহজেই। কিন্তু গিজার ছোট পিরামিডের ভেতরে পাওয়া গেছে বড় বড় সব গ্রানাইট পাথরের চাই। গ্রানাইট হলো হীরার পর পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন বস্তু। সুতরাং তামা- আর্সেনিকের সংকর ধাতু দিয়ে এ পাথর কাটা অসম্ভব। এসব পাথর কেটে ব্লক তৈরি করতে হলে দরকার করাতের মতো বড় কিছু। সেটাও বানাতে শিখেছিল মিসরীয়রা। তারা লম্বা তামার পাতের (আর্সেনিক মিশ্রিত) একটা প্রান্ত ঘষে ব্লেডের মতো ধারালো করে নিত। করাতের মতো দাঁতালো নয় এমন ধাতব ব্লেড। কারণ, দাঁতালো করাতের পক্ষে গ্রানাইট কাটা সম্ভব নয়। ধাতব ব্লেডের দুই মাথায় দড়ি বেঁধে দুই দিক থেকে দুজন টানত করাতের মতো করে। একটা ব্লক তৈরি করতে প্রায় সময় লাড়ত সাত মাস। এ জন্যই পিরামিড তৈরিতে এত সময় লেগেছে।

৯.

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাপজোখটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য তারা কাজে লাগিয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা। আকাশের তারাদের নিয়ে তাদের উৎসাহ ছিল। করত মহাকাশচর্চাও। দিক ঠিক করত তারা দেখে। গ্রেট পিরামিড তৈরিতেও তারা নক্ষত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন বলে মনে করেন মিসরতত্ত্ববিদেরা। তারাদের সাহায্যে পাই টু পাই দিক মিলিয়ে চারটি হেলানো তল চারদিকে বসাতে সফল হয় মিসরীয়রা।

গিজার গ্রেট পিরামিড কিন্তু শুধুই একটা পিরামিড নয়। এখন তিনটি বড় পিরামিড আছে, তার পাশেই তিনটি ছোট পিরামিড। বড় পিরামিড তিনটি একই সরলরেখায় থাকলে ব্যাপারটা সুন্দর হতো। কিন্তু এদের দুটি একই সারিতে হলেও একটার অবস্থান একটু এক পাশে। কেন? এ প্রশ্ন বহুদিনের। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করেন বেলজিয়ান মিসরতত্ত্ববিদ রবার্ট বাউভাল। তিনি যুক্তি দেন, আকাশের অরিয়ন নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান তিনটি তারা আলনিটাক, আলনিলাম আর মিলনামা। মিসরে রাতে যখন এ তারাগুলো দেখা যায়, তখন তিনটি বড় পিরামিডের চূড়া বিন্দুর ওপর এ তিনটি তারার অবস্থান পুরোপুরি মিলে যায়। তিনটি পিরামিড একই সরলরেখায় হলে এভাবে তারাদের অবস্থানের সঙ্গে মিলত না। সম্ভবত এ তিন তারার কথাই ভেবেই খুফু পিরামিড তিনটির অবস্থান এভাবে সাজিয়েছিলেন।

পিরামিড তৈরিতে আরেকটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা হলো লেভেলিং। পুরো ভিতের জায়গাটা পাই টু পাই সমতল না হলে এত বড় স্থাপনা সম্ভব নয়। এ জন্য পিরামিডের চারপাশে পরিখা খনন করা হয়। তাতে পানি ঢেলে দেখা হয়, এক পাশ থেকে অন্য পাশে গড়িয়ে যায় কি না। যেদিকে পানি গড়াবে, সেদিকটা নিচু। উল্টো দিকের মাটি কেটে আবার লেভেলিং করা হতো। একটা ত্রিভুজাকৃতির কাঠের শীর্ষবিন্দুতে দড়ি ঝুলিয়ে, তাতে একটা ছোট্ট ভারী বস্তু ঝুলিয়েও লেভেলিং করা হতো বলে মনে করেন ডেনি স্টোকস।

বিজ্ঞান প্রমাণে বিশ্বাসী। কিন্তু চাইলেই যেকোনো প্রশ্নের দ্রুত সমাধান পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিনের গবেষণা আর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের মাধ্যমেই একসময়কার অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে। অনেকেই এ সময়টুকু দিতে নারাজ।

পিরামিড নিয়েও বহু গুজব ছিল বাজারে। এখনো আছে। অনেকে এর পেছনে এলিয়েনের কারসাজি খুঁজেছেন। কিন্তু গুজবে কান না দিয়ে বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করলেই আসল ইতিহাস জানা সম্ভব।

বিশ্বের অন্যতম হিংস্র পশু সিংহ। বৃহৎ বিড়াল আকৃতির এই পশুর ডাকও ভয়ংকর। সিংহের গর্জন শুনে ভয় পায় না এমন লোক খুব কমই আছে। সিংহের গর্জন প্রাণীজগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শব্দগুলির মধ্যে একটি। সিংহ ছাড়াও বাঘ, চিতাবাঘ এবং জাগুয়ারের গর্জনও ভয়ংকর। কেননা প্রাণীজগতে তারা একই বর্গের অন্তর্গত। সিংহের বর্তমানে দুটি উপপ্রজাতি টিকে আছে। এশীয় এবং আফ্রিকান। বনের রাজা সিংহ অত্যন্ত তেজস্বী, ক্ষিপ্র। সাথে তার গর্জন সিংহের শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। সিংহ কীভাবে এতো জোরে গর্জন করতে পারে তা জানার চেস্টা করবো আজকে।

বনের রাজা সিংহের গর্জন প্রায় ১১৪ ডেসিবল পর্যন্ত হয়ে থাকে। যা প্রায় ৫ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। সিংহের গর্জনের পেছনে বড় ভূমিকা রাখে তার স্বরযন্ত্র। বেশিরভাগ প্রাণীর ত্রিভুজাকার ভোকাল কর্ড বা ভাঁজ থাকে, তবে সিংহের বর্গাকার এবং চ্যাপ্টা হয়, যা তাদের বাতাসকে আরও সহজে সাড়া দিতে সাহায্য করে। বাঘেরও এই ধরনের চ্যাপ্টা ভাঁজ থাকে।এই জাতীয় বড় বিড়ালদের ভোকাল ফোল্ড লিগামেন্টের গভীরে অবস্থিত কিছু চর্বি জমা থাকে। ফলে তাদের কন্ঠের ভাঁজগুলি তাদের চ্যাপ্টা, বর্গাকার আকৃতি পায়। ফুসফুস থেকে আসা ধ্বনি খুব জোরালো হয়। তাই সিংহরা তাদের ফুসফুসে খুব বেশি চাপ না দিয়ে জোরে গর্জন করতে পারে।

মানুষের কথা বলার পিছনে যেমন কারণ থাকে তেমনি সিংহ সহ সকল প্রাণিদের ডাক, গর্জনের পেছনে কারণ আছে। মানুষ ধ্বনি ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগের জন্য। তেমনি সিংহও গর্জন করে যোগাযোগের জন্য।পু রুষ সিংহ বিভিন্ন কারণে গর্জন করে। তাদের এলাকায় অনুপ্রবেশকারী, অন্য সিংহ বা শিকারীকে ভয় দেখানোর জন্য গর্জন করতে পারে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তার দলকে সতর্ক করতে গর্জন করে। সিংহ দল বেঁধে চলাফেরা করে। তাদের দলকে ‘প্রাইড’ বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্য সিংহের সামনে ভাব দেখাতেও সিংহ গর্জন করে।

একজন স্পিস সায়েন্টিসের মতে সিংহের গর্জন শিশুর মতো। কিন্তু গভীর। তবে সিংহের মতো এতো জোরালো গর্জন করে বাঘও। ফুসফুসে খুব বেশি চাপ না দিয়ে জোরে গর্জন করতে পারে এইসকল বিড়াল প্রজাতির প্রাণীরা। তবে সব বিড়াল প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে সিংহের ডাক সবচেয়ে বেশি জোরালো। সিংহের ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতন করতে প্রতিবছর ১০ই আগস্ট পালিত হয় বিশ্ব সিংহ দিবস।

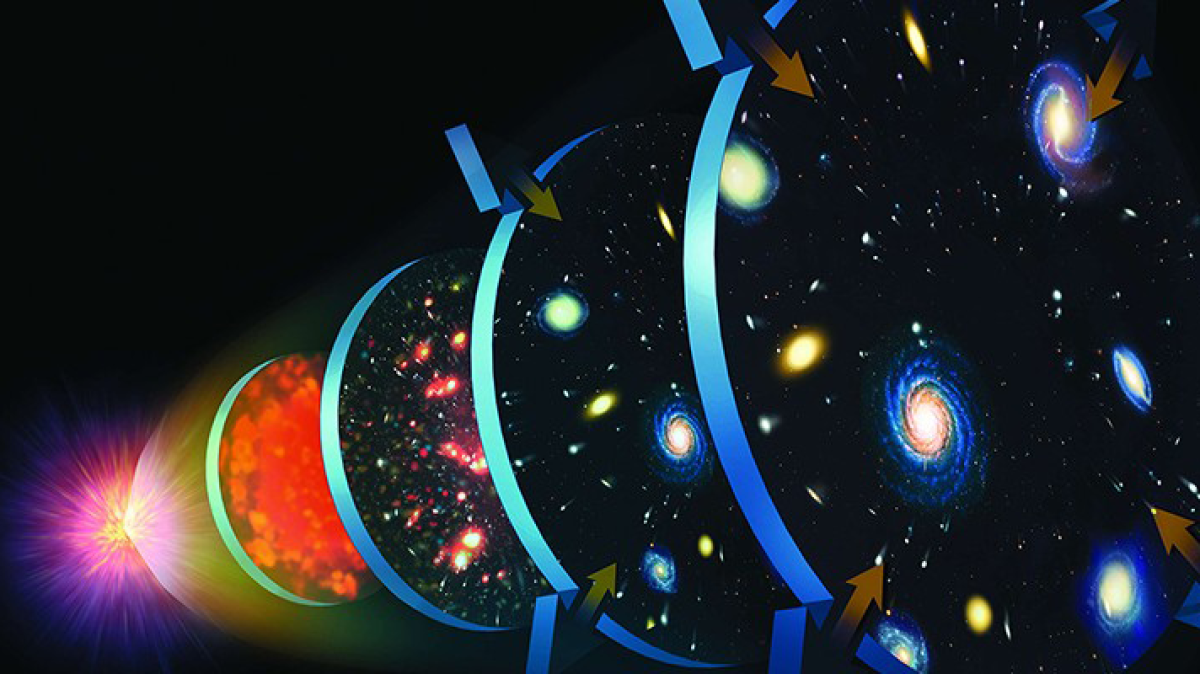

মহাবিশ্বের জন্ম হলো কীভাবে? একসময় এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। গ্রিক দার্শনিকদের অনেকেই মনে করতেন পৃথিবী আদি এবং অনন্ত। এর শুরু বা শেষ নেই। আর তাই মহাবিশ্বের শুরু এবং শেষ নিয়েও কোনো ব্যাখ্যা তাদের কাছে ছিল না। এমনকি বিংশ শতাব্দীতে এসেও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা বিজ্ঞানীদের ছিল না।

১৯২০-এর দশকে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। ১৯১৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বা সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, একটিমাত্র সমীকরণের সাহায্যে। সেই সমীকরণে আইনস্টাইন দেখান মহাকর্ষ আসলে কোনো আকর্ষণ বল নয়। কোনো ভারী বস্তু স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। সেই বাঁকানো স্থান-কালের ভেতর যখন আরেকটা বস্তু এসে পড়ে, তখন মনে হয় প্রথম বস্তুটা দ্বিতীয়টাকে আকর্ষণ করছে। অর্থাৎ নতুন করে লেখা হয় মহাকর্ষের ইতিহাস।

এক লাইনের একটা সমীকরণ ছিল ওটা। তবে এর ছিল বহু সমাধান। একেকজন একেকভাবে সমাধান করেন। ১৯১৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জশিল্ড একটা সমাধান বের করেন। সেই সমাধান থেকেই মানুষ বিজ্ঞানীরা পান ব্ল্যাকহোলের কথা। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন একটা পরীক্ষার মাধ্যমে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রমাণ পান। এরপর ছুটতে থাকে এই তত্ত্বের জয়রথ। ১৯২০-এর দশকে মার্কিন বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দেখালেন, মহাবিশ্বে আরও গ্যালাক্সি আছে। এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, গোটা মহাবিশ্বে একটিমাত্র গ্যালাক্সি, সেটা হলো আমাদের মিল্কিওয়ে। হাবলের এই আবিষ্কার নাটকীয়ভাবে বদলে দিল মহাবিশ্বের ইতিহাস ওই দশকেই রুশ বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান প্রমাণ করলেন মহাবিশ্বের প্রতিটা বস্তু (আসলে গ্যালাক্সি) পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যে গ্যালাক্সি আমাদের থেকে যত দূরে, তার দূরে সরে যাওয়ার গতি তত বেশি। অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে সব সময়।

অবশ্য আইনস্টাইন নিজেই ওই প্রসারণ তত্ত্ব মানতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট বা মহাজাগতিক ধ্রুবক যোগ করলেন তার সমীকরণে, যাতে কাগজে-কলমে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করা যায়। সেটা করলেন বটে, কিন্তু বাস্তবে যেটা প্রসারিত হচ্ছে, অঙ্কে গোঁজামিল দিয়ে সেটা বন্ধ করা যায় না। পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ বলছে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, আইনস্টাইন সেটা বন্ধ করতে চাইলেও তো বন্ধ হবে না।

মহাবিশ্ব সত্যি সত্যিই প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীদের মাথায় এলো তখন নতুন ভাবনা। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটা গ্যালাক্সি একটা থেকে আরেকটা দূরে সরে যাচ্ছে, তার মানে এরা একসময় একসঙ্গে ছিল। সেখান থেকে কোনো এক বিস্ফোরণে এরা চারপাশে ছুটে যায়। অনেকটা বোমা ফাটার মতো ব্যাপার। বিস্ফোরণের পর বোমাটার ভেতরের পদার্থ যেগুলোকে আমরা স্প্লিন্টার বলি, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তা হলে মহাবিশ্বেও কি এমন কোনো ঘটনা ছিল? মহাবিশ্ব কি আগে একটাই বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুতেই ঘটে বিস্ফোরণ। আর সেই বিস্ফোরণের পরেই জন্ম হয় বস্তুকণার, সময়ের বিবর্তনে সেসব বস্তু গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে?

তেমনটাই বলেন রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো আর রাফল আলফার। তারা সেই বিস্ফোরণের নাম দেন বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ। বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে বড় প্রমাণ আদিম মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ বা সিএমএমবিআর। ১৯৬৫ যক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরির দুই বিজ্ঞানী আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসন পান সেই আদিম বিকিরণ সিএমবিআরের সন্ধান।

সুতরাং মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব আজ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মতে, একটা সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দু থেকে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহাবিস্ফোরণের জন্ম, তেমনি জন্ম স্থান ও কালের।

মহাবিস্ফোরণ মেনে নিতে কারও অসুবিধা নেই। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত। সমস্যা হলো, সেই বিস্ফোরণের আগে তা হলে কী ছিল? এ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই এটাকে অবান্তর প্রশ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তাঁদের মতে, মহাবিস্ফোরণের আগে সময় বলে কিছু ছিল না। আর সময়ের অস্তিত্বই যেখানে নেই, সেখানে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে না। তাই বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ছিল, সে প্রশ্ন তোলাই ঠিক নয়।

কিন্তু বিজ্ঞানে যেকোনো যৌক্তিক প্রশ্ন তোলার অধিকার সবার আছে। বর্তমান হলো অতীতের বিভিন্ন ঘটনার ফলাফল। একটা ঘটনার ফলাফল জন্ম দেয় আরেক ঘটনার। মহাবিশ্বের ইতিহাসের পেছন দিকে হাঁটলেই ঘটনাপরম্পরা দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের একটা ঘটনা বর্তমানের কোনো ঘটনার কারণ। তেমনি অতীতের কোনো না কোনো ঘটনার ফলফল হলো বর্তমানের কোনো ঘটনা।

তাই বলা নেই, কওয়া নেই, সময়ের বালাই নেই, হঠাৎ করে কোনো একটা ঘটনা ঘটে গেল? সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যেটাকে শূন্যস্থান বলি, বা মহাশূন্য বলি, এগুলোর অবস্থান আমাদের এই মহাবিশ্বের মধ্যেই। তাই বিগ ব্যাংয়ের আগে যখন কিছুই ছিল না। তখন কী শূন্য-মহাশূন্য বলে কিছুই ছিল না? স্পেস বা স্থানই যদি না থাকে, তা হলে মহাবিস্ফোরণ ঘটল কোথায়?

শুধু মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বই নয়। এখন এর পাশাপাশি আরও দুটি তত্ত্ব দাঁড়িয়ে গেছে। ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব। তবে এটি মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সঙ্গে হাত ধরাধরি করেই চলছে। আরেকটি হলো বিগ বাউন্স। দুটি তত্ত্বই মহাবিশ্বের সৃষ্টি আর বিকাশের কথা যেমন বলছে, বলছে মহাবিস্ফোরণের আগের কথাও।

ইনফ্লেশন তত্ত্ব আসলে মহাবিশ্বের মহাস্ফীতির কথা বলে। মহাবিশ্বের জন্মের ১০৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মহাবিশ্ব ১০৩৬গুণ স্ফীত হয়ে ওঠে। আসলে এটাই এ তত্ত্বের শেষ কথা নয়! স্ফীতি তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের ধারণা। স্ফীতি তত্ত্বের জনক আল্যান গুথ গত শতাব্দীর আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্ফীতি তত্ত্ব আজ জৌতিঃপদার্থবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত এক তত্ত্ব।

সমাধান যাই হোক, বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ছিল সেটা এক মস্ত প্যারাডক্স। কেউ কেউ বলেন, এর আগে আরকেটা মহাবিশ্ব ছিল, সেটা সংকুচিত হয়ে সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছায়। তা হলেও প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাই, সেই মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হলো? সেটা যদি আরেকটা বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে জন্ম নেয়, তার আগে কী ছিল? এ প্রশ্নের জবাব নেই। মিথ বা পৌরাণিক মতে, অনেক জবাব পাবেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই প্যারাডক্সের কোনো সমাধান নেই।

ঢাকায় চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছে জমিরুদ্দিন। পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। আসলে জীবনের সব পরীক্ষাতেই জমির ভালো করে। ভালো ইংরেজি জানে, অঙ্ক করে গড়গড়িয়ে। তাই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা পরীক্ষাতেই খুব ভালো করে। ইংরেজি আর অঙ্ক যে ভালো পারে, অন্যান্য বিষয়ে ভালো করা তার জন্য ব্যাপারই না।

চাকরির পরীক্ষা ভালো হয়েছে, তাই ভীষণ খুশি জমিরুদ্দিন। দিনের অনেকটা বাকি। নাইটকোচে বাড়ি ফিরবে। এতখানি সময় কী করবে ও?

ভাবে একবার এফডিসি থেকে ঘুরে যাওয়া যাক। সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে তার বহুদিনের। তা ছাড়া গ্রামে ফিরেও একটা জম্পেশ গল্প তৈরি করতে পারবে। নায়ক-নায়িকাদের সামনাসামনি দেখা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, গাঁয়ের কজন লোক সিনেমার অভিনেতাদের সামনাসামনি দেখেছে। জমিরুদ্দিন অনেক ভেবে দেখল, কাউকে পেল না। আজ যদি এফডিসিতে ঢুকতে পারে, তবে সে-ই হবে গাঁয়ের প্রথম সৌভাগ্যবান।

খানা বাসমতি হোটেলে পেট পুরে খেয়ে নেয় জমির। এক খিলি পান মুখে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে পল্টন মোড় থেকে ৬ নম্বর বাসে ওঠে। ভেবেছিল অনেক সময় লাগবে। কিন্তু রাস্তায় জ্যাম ছিল না, ১০ মিনিটের মধ্যেই কারওয়ানবাজার এফডিসি মোড়ে নামিয়ে দেয়। দুই মিনিটের হাঁটা পথ এফডিসি গেট, গুগল ম্যাপে সেই দূরত্বই দেখাচ্ছে। দুলকি চালে হাঁটা ধরে জমির।

এফডিসির গেটে এসে অবাকই হয় জমির। ভেবেছিল, প্রচুর লোক ভিড় করে আছে এফডিসির গেটে। তবে কাউকে দেখতে পেল না। কেউ কি নায়ক-নায়িকাদের দেখতে আসে না এখন?

কেউ না থাকলে ওর কি, নিজে দেখতে পেলেই হলো! এফডিসির গেট খোলাই আছে। গেটে কাউকে দেখতেও পায় না। দারোয়ান-টারোয়ান কেউ নেই নাকি? না থাকলে নেই বলে উঁকিঝুঁকি মেরে ঢুকে যায় জমির। দু পা না বাড়াতেই পেছন থেকে হাঁক আসে, ‘এই যে ভাই, কই যান?’

জমির দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, ‘ভেতরে যাব, গ্রাম থেকে আইছি, সিনেমার লোকদের একটু দ্যাখপো।’

‘অনুমতি আছে?’ সিকিউরিটি গার্ড প্রশ্ন করে

‘কার অনুমতি, কীসের অনুমতি?’

‘মহাপরিচালকের অনুমতি লাগে, তা ছাড়া যাওন যাইব না।’

‘দ্যাখেন ভাই, আমি গ্রাম থেকে আইছি, পরিচালকদের কি আর চিনি, কিডা আমাগের অনুমতি দেবে?’

‘ভেতরে শুটিং চলছে, আরসান চৌধুরীর সিনেমা, এখন আপনেরে কেউ অনুমতি দেবে না।’

‘আরসান চৌধুরী,’ বলে জমিরুদ্দিন, ‘ইডা তো বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমি উনার কত্ত বড় ফ্যান জানেন?’

‘যত বড় ফ্যানই হন না কেন, এহন যাওন যাইব না!’

‘প্লিজ ভাই, আপনি গিয়ে একটু আরসান সাহেবরে কন না, উনারে দেকার জন্যি সেই যশোর থেকে আইছি। খালি এট্টা কথা কয়েই চলে আসব।’

‘হবে না, আমি পারুম না, ডিজি স্যারের অনুমতি লাগব।’ সিকিউরিটি গার্ড তার অবস্থানে অনড়।

জমির তখন পকেট থেকে টাকা বের করে, গার্ডের হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করে, ‘ভাই, এই বিশটে টাকা রাখেন, চা-চু খাইয়েন, আমাকে একবার যাতি দেন।’

‘সম্ভব না ভাই, আমি পারুম না। ডিজি স্যারের অনুমতি লাগব, হেইডাই নিয়ম।’

সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, কথাটা জমিরুদ্দিন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। প্রতিটা অঙ্কের ব্যতিক্রম নিয়ম আছে, জমির কখনো প্রচলিত নিয়মে অঙ্ক করে না, নিজে নিজে ব্যতিক্রম নিয়ম বের করে, সেগুলোই পরীক্ষায় লেখে, শিক্ষকরা ওকে বাহ্বা দেন, ভালোবাসেন। অঙ্কের মতো কঠিন জিনিসের যেহেতু ব্যতিক্রমী নিয়ম আছে, মানুষের বানানো সাধারণ একটা নিয়মের কেন ব্যতিক্রম থাকবে না। জমিরুদ্দিন গার্ডকে বলে, ‘দেখেন ভাই, প্রতিটা নিয়মের একটা ব্যতিক্রমী নিয়ম আছে, আপনাদের নিয়মেরও একটা ব্যতিক্রম থাকা উচিত।’

এতক্ষণ পুলিশ বক্সে বসে একজন বয়স্ক সার্জেন্ট গার্ড আর জমিরুদ্দিনের তর্কাতর্কি শুনছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, ‘বাবা, কিছু মনে করো না, তুমি বলছ, সব নিয়মের একটা ব্যতিক্রম আছে…’

‘হ্যাঁ, চাচা,’ সার্জেন্ট শেষ করার আগেই বলে জমির।

‘তাহলে তোমার এই নিয়মেরও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম আছে!’ সার্জেন্ট বলেন।

‘কোন নিয়ম চাচা?’ জমিরুদ্দিন জিজ্ঞেস করে।

‘ওই, যে সব নিয়মের একটা ব্যতিক্রম আছে, এই নিয়মেরও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম আছে?’

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় জমির, এই নিয়মের ব্যতিক্রম কী হতে পারে তাহলে, ‘সব নিয়মের ব্যতিক্রম নেই?’

দুর ছাই, মাথায় জট পাকিয়ে আসছে।

সার্জেন্ট তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, ‘মাথা ঠাণ্ডা করো, তুমি যুক্তির ফাঁদে পড়ে গেছ! চা খাও, আমি দেখছি, তোমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারি কি না।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জমিরুদ্দির।

পৃথিবী থেকে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে, ক্রেটাসিয়াস যুগের শেষ দিকে। তবে ডাইনোসর একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়নি, রেখে গেছে তাদের উত্তরাধিকার। বিবর্তন বলে আধুনিক পাখিরা হলো ডাইনোসরদের উত্তরসূরি। কিন্তু কী করে? এই লেখায় সে বিষয়টিই পরিষ্কার করার চেষ্টা করব। বিবর্তন তত্ত্বের একটি শক্তপোক্ত প্রমাণ হলো জীবাশ্ম বা ফসিল। জীবাশ্ম রেকর্ড বলে আজ থেকে ৭০ মিলিয়ন বছর আগেও পাখি ছিল। তবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে বাস করত থেরোপড ডাইনোসররা। এদের কোনোটিই পাখিসদৃশ ছিল না। পাখিরা যে ডাইনোসরদের উত্তরসূরি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে সন্ধান পেতে হবে পাখি আর সরীসৃপদের তথা ডাইনোসরদের সংযোগকারী জীবাশ্মের। তাও সে ফসিল খুঁজে পেতে হবে ৭০ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো কোনো শিলাস্তরে।

বিস্ময়করভাবে সরীসৃপ ও পাখিদের প্রথম সংযোগকারী সেই ফসিলটির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাও আবার একেবারে ঠিক সময়সীমায়। ১৮৬০ সালে আর্কিওপ্টেরিক্স লিথোগ্রাফিকা (Archeopteryx lithographica) নামের এই জীবাশ্মের সন্ধান মেলে জার্মানির একটি চুনাপাথরের খনিতে। এটিই হয়তো পাখি ও সরীসৃপদের সবচাইতে বিখ্যাত অন্তর্বর্তীকালীন প্রজাতি। দারুণ বিষয় হচ্ছে, এই জীবাশ্মটির কথা ডারউইন তার ‘দ্য অরিজিন অব স্পিসিস’ বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন। আর্কিওপ্টেরিক্সে আছে পাখি আর ডাইনোসরদের সম্মিলিত বৈশিষ্ট্য। এর সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে দাঁতসহ চোয়াল, লম্বা হাড় দিয়ে তৈরি লেজ, ধারালো নখ, ডানায় থাকা আঙুলগুলো ছিল পৃথক এবং এর কাঁধটি মাথার খুলির ঠিক পেছন থেকে যুক্ত। আর এর পাখির মতন বৈশিষ্ট্য আছে দুটি- বড় বড় পালক আর বিপরীত মুখোমুখি করা যায় এমন পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল। আর্কিওপ্টেরিক্সের পালক ছিল অসম ধরনের। এরা হয়তো উড়তেও পারত। কিন্তু উড়তে পারলেও আর্কিওপ্টেরিক্স ছিল মূলত ডাইনোসর। এদের কিছু অংশ পাখিদের আকৃতি হলেও বেশির ভাগই ছিল সরীসৃপদের মতো।

এরপর বহু সময় কেটে গেছে। পাখি ও ডাইনোসরদের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন আর তেমন কোনো প্রজাতির খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফলে আধুনিক পাখি এবং তাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে একটা শূন্যতা রয়ে যায়। এই শূন্যতা পূরণ করে নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগে চীনে খুঁজে পাওয়া অসংখ্য অসাধারণ জীবাশ্ম। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে সোসাইটি অব ভার্টিব্রেট প্যালিওন্টোলজির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া একটি জীবাশ্মের কিছু ছবি সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানীমহলে হইচই ফেলে দেয়। জীবাশ্মটির সন্ধান মেলে চীনের বেইপিয়াও এবং লিংগুয়ান অঞ্চলে। এটি ছিল পশ্চিমে খুঁজে পাওয়া প্রথম কোনো পালকযুক্ত নন-অ্যাভিয়ান ডাইনোসরের ফসিল। বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন সাইনোসরোপটেরিক্স (Sinosauropteryx)। পাখিরা যে ডাইনোসরদের উত্তরসূরি, সাইনোসরোপটেরিক্সের ফসিল বিজ্ঞানীদের এই ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত করে।

১৯৯৬ সাল থেকে এই অবধি প্রায় হাজারসংখ্যক ডাইনোসর ও পাখির জীবাশ্মের সন্ধান মেলে চীনে। সবগুলোই জুরাসিক ও ক্রেটাসিয়াস যুগের। জীবাশ্মগুলো পাওয়া যায় চীনের একটি প্রাচীন হ্রদের পাললিক শিলাস্তরে। অধিকাংশ ফসিলেই অস্থি ছাড়াও নরম টিস্যু, বিশেষ করে পালক বেশ ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল। এই আবিষ্কার কেবল পাখি এবং পালক সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা দেয় তা নয়, এই আবিষ্কার উড্ডয়ন, উষ্ণ রক্ত এবং ডাইনোসরদের আচরণের বিবর্তন সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। ফসিলগুলোর অসাধারণত্বের পেছনে কারণ হলো এগুলো তৈরি হয়েছিল রাসায়নিকভাবে বিরল এক পরিবেশে। আজ থেকে ১৬০ থেকে ১১০ মিলিয়ন বছর আগে, চীনের উত্তরাঞ্চলে নিয়মিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটত। ইতালির প্রাগৈতিহাসিক স্থান পম্পেইয়ের মতোই কিছু প্রাণীর জীবন্ত সমাধি ঘটেছে ছাইয়ের তলায়। অনেক প্রাণী চাপা পড়েছে প্রাচীন হ্রদের তলদেশে, যেখানে সূক্ষ্ম দানাদার পলির সঙ্গে আগ্নেয়গিরির ছাই মিশে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ফলে জীবাশ্মগুলো ক্ষয়ে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল।

সেই সঙ্গে এটি জীবাশ্মের বিভিন্ন নরম টিস্যু যেমন পালক, এমনকি দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ, পাকস্থলীর অংশ এবং জৈব অণু যেমন: প্রোটিন, লিপিড ও শর্করা- সংরক্ষিত হওয়ার সঠিক পরিবেশ দিয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি আছে। টিকে থাকার লড়াইয়ে পাখিদের এতটা সাফল্যের পেছনে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে তাদের পালক। সাইনোসরোপটেরিক্সের জীবাশ্ম আবিষ্কারের আগে মনে করা হতো পালক কেবল পাখিদেরই একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। চীনে পাওয়া ফসিল এই ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ১৯৯৮ সালের দিকে সাইনোসরোপটেরিক্সের ফসিলের ওপর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞানীরা সেখানে দাবি করেন, সাইনোসরোপটেরিক্স কমসোগনাথিডি থেরোপড ডাইনোসর পরিবারের সদস্য। বিবর্তন বৃক্ষে এদের অবস্থান পাখিদের পূর্বপুরুষদের থেকে বেশ দূরে। সম্ভবত প্রায় শখানেক ডাইনোসর প্রজাতির দেহে পালক ছিল। পরবর্তী সময়ে চীনে খনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৫৫টি ডাইনোসর ও পাখি প্রজাতির জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল। এদের মধ্যে ৩০টিরও বেশিসংখ্যক প্রজাতির ডাইনোসরই পালকযুক্ত ছিল। যদিও জীবাশ্ম বলে টাইরানোসরাস রেক্স (T.rex- Tyrannosaurus rex) নামের ডাইনোসরদের ত্বক আঁশযুক্ত, কিন্তু চীনে পাওয়া একটি টাইরানোসরাসের ফসিলে বেশ ভালো পরিমাণে পালক ছিল। তার মানে এই গ্রুপের সব সদস্যের দেহে অন্তত শিশু অবস্থায় পালক থাকার কথা। হয়তো হাতি ও শূকরদের মতোই যুবক অবস্থায় এদের দেহের পালক ঝরে যেত। কেননা তখন তারা যথেষ্ট বড় হয়ে যায় এবং তাদের আর পালকের উষ্ণ অন্তরণের দরকার পড়ে না। কিংবা তখনো হয়তো টি রেক্সদের (T.rex) মাথার ঝুঁটিতে পালক ছিল অথবা মোহিকান শৈলীতে মাথা থেকে ঘাড়ের নিচ অবধি পালক ছিল, যা শিকারিদের ভয় দেখাতে কাজে লাগত।

টাইরানোসরয়েডরা ছিল মাংসাশী থেরোপড ডাইনোসর। এদের থেকেই পাখিরা বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু চীনে পাওয়া জীবাশ্ম বলছে, ওরনিথিশিয়ান নামের তৃণভোজী ডাইনোসরদেরও পালক ছিল। এদের মধ্যে আছে দুই মিটার লম্বা চঞ্চুবিশিষ্ট সিটাকোসরাস (Psittacosaurus) এবং ৭০ সেন্টিমিটার লম্বা তিয়ানুলং (Tianyulong) নামের দ্বিপদ ডাইনোসর। ২০১৪ সালে রাশিয়ায় পাওয়া কুলিন্দাড্রোমাস (Kulindadromeus) ডাইনোসরদেরও সারা শরীরে পালক ছিল। এদের পা ও লেজ ছিল আঁশযুক্ত। তবে সরোপডোমরফ গ্রুপের ডাইনোসর যেমন ব্রন্টোসরাস (brontosaur) এবং টাইটানোসরদের (titanosaurs) দেহে কোনো পালক ছিল না। এত সব জীবাশ্ম রেকর্ড জানান দিচ্ছে, আজ থেকে আড়াই শ মিলিয়ন বছর আগে ট্রায়াসিকের শুরুর দিকেই ডাইনোসরদের দেহে পালকের আবির্ভাব ঘটে।

লেখক: শিক্ষার্থী, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: নিউ সায়েন্টিস্ট

এশিয়া মহাদেশে গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা শীর্ষ ১০০ বিজ্ঞানীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক সাময়িকী ‘এশিয়ান সায়েন্টিস্ট’। এ তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের দুই নারী বিজ্ঞানীর নাম। গত রোববার ‘দ্য এশিয়ান সায়েন্টিস্ট ১০০’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয় এ তালিকা। এতে স্থান পাওয়া বাংলাদেশিরা হলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. গাওসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী ও বাংলাদেশের চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) ড. সেঁজুতি সাহা। এশিয়ান বিজ্ঞানীদের এবারের তালিকায় জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে হিমবাহ চক্র এবং কাঠামোগত ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান, এমনকি মহাকাশ গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখা গবেষক ও উদ্ভাবকদের এবার বেছে নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পর গাওসিয়া ওয়াহিদুন্নেছা চৌধুরী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় (জলভূমি পরিবেশবিদ্যা) বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ওয়াইল্ডটিমোর একজন বোর্ড সদস্য তিনি, যেটি কাজ করে বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায়। গাওসিয়া বাংলাদেশের জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ওডব্লিওএসডি-এলজাইভার ফাউন্ডেশন পুরস্কার পান। বর্তমানে তার গবেষণার ক্ষেত্র জলপথে প্লাস্টিক দূষণের ঝুঁকি।

পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা ওয়াইল্ড টিমের বোর্ড সদস্য। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির একটি গবেষণা দলেও কাজ করেছেন গাওসিয়া। বিশ্বে প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক সামগ্রী দূষণের ঝুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন অবিরাম। মাছ ধরার পরিত্যক্ত জাল কীভাবে ফের ব্যবহার করা যায়, সেটি শেখানোর মাধ্যমে তিনি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছেন, যার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ওই সব নারীদের আয়ের বিকল্প উৎস।

এদিকে, সেঁজুতি সাহা একজন অণুজীব বিজ্ঞানী। ‘লাইফ সায়েন্সে’ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ তালিকায় স্থান লাভ করেছেন। আণবিক জিনতত্ত্বের এ গবেষক বর্তমানে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্স ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) পরিচালক। সেঁজুতি সাহা ও তার প্রতিষ্ঠান সিএইচআরএফ বাংলাদেশের রোগীদের নমুনা থেকে নতুন করোনাভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম বিন্যাস উন্মোচন করেছিলেন।

পাশাপাশি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গবেষণায় সমতা লাভে অন্যতম চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভূমিকা রাখছেন সেঁজুতি সাহা। চিকুনগুনিয়ার মতো যেসব ভাইরাস শিশুদের ভোগাতে পারে তা নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন সেঁজুতি। এর আগে বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকী ল্যানসেট তাদের ওয়েবসাইটে বিশ্বের ১০ বিজ্ঞানীর প্রোফাইল প্রকাশ করে। প্রথমবারের মতো কোনো বাংলাদেশি বিজ্ঞানী হিসেবে ওই তালিকায় ঠাঁই পান বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা। সেখানে বলা হয়েছে, ‘বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গবেষণায় সেঁজুতি সাহা একজন গুরুত্বপূর্ণ অণুজীববিজ্ঞানী। জীববিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি।’

সেঁজুতি সাহা এবং তার গবেষণা দল প্রথম দেখান যে, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শিশুদের মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং শিশুর মেনিনজাইটিস রোগ হতে পারে। আবার তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে নিযুক্ত হন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল পোলিও ইরেডিকেশন ইনিশিয়েটিভের বোর্ড মেম্বার পদে। কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির মহামারি ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান মধুকর পাই সেঁজুতি সম্পর্কে বলেছেন, ‘বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতে নারী বিজ্ঞানীদের এক অসাধারণ রোল মডেল সেঁজুতি। অসাম্য ও অন্যায্যতার বিষয়েও তিনি উচ্চকণ্ঠ।’

ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন ছিল জানিয়ে সেঁজুতি বলেন, ‘আমি বিজ্ঞানী হই, তা আমার পরিবার চায়নি। অঙ্ক এবং অর্থনীতিতে ভালো ছিলাম। তাই বাবা-মা চাচ্ছিলেন আমি যেন অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষা নিই। ছোটবেলা থেকেই আমি গল্পের বই পড়তাম অনেক। বিশেষ করে তিন গোয়েন্দা। একসময় বড় হয়ে নিজেকে একজন গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নও দেখেছিলাম। কিন্তু আমার বাবা-মায়ের কাজগুলো দেখে একসময় বিজ্ঞানী হওয়ারও স্বপ্ন তৈরি হয়। তবে ক্রাইম বের করার খুব আগ্রহ ছিল তিন গোয়েন্দা বই পড়ে। আমি যখন অণুজীব নিয়ে কাজ করি, তখনো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আমি ক্রাইম মনে করি। তাই এখানেও নিজেকে গোয়েন্দাই মনে হয় আমার।’

বাবা-মায়ের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধ করে বিজ্ঞানে ভর্তি হওয়ার কথা জানিয়ে সেঁজুতি বলেন, “দেশে ‘ও’ লেভেল পড়ার পর সিদ্ধান্ত নিই, দেশের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার। বাবা-মাকে না জানিয়েই কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি এবং সেখান থেকে কনফার্মেশন লেটার আসার পর পরিবারকে জানাই। পরিবারের সাহায্য আর নিজের একান্ত চেষ্টাতেই আজ আমি এই পর্যায়ে। যখন কোভিডের প্রথম জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করি, তখন হঠাৎ সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। আমি তখন অনেকের কাছ থেকে ম্যাসেজ পেতে থাকি। সেখানে অনেক মেয়ে আবার অনেক মায়েরাও তাদের সন্তানদের বিজ্ঞানী বানাতে চায়, এমন ম্যাসেজ পেতে থাকি। আমি তখন বুঝতে পারলাম, আমার এখন দেশের প্রতি অনেক দায়িত্ব। এরপর আমি ঢাকার বাইরে যেতে শুরু করি। সবার কথা শোনার চেষ্টা করি।”

‘এশিয়ান সায়েন্টিস্ট’ ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞানীদের পরিচয় এবং তাদের গবেষণার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, হংকং, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের একদল বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন ওই ১০০ জনের তালিকায়।