জার্মান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট একবার ঢাকায় এসেছেন। উঠবেন কোথায়? হোটেল সোনারগাঁওয়ে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন হোটেলের কোন রুম খালি নেই। তখন মন্দের ভালো হিসেবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেলেন। সেখানে কোনো রুম খালি নেই। কী করেন?

চলে গেলেন লা ভিঞ্চিতে। এখানে রুম খালি আছে। কিন্তু লা ভিঞ্চির যত জৌলুশ থাক, সোনারগাঁওয়ের কাছে তা নিতান্তই সাদামাটা। কী আর করা, সেখানেই রাত কাটালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দুই চোখে ঘুম নেমে এল। দীর্ঘ আকাশ ভ্রমণের পর ক্লান্তি ভর করাই স্বাভাবিক। তাই সোনারগাঁওয়ের দুঃখ ভুলে আরামে ঘুম দিলেন। কিন্তু সোনারগাঁও তার পিছু ছাড়ে না। স্বপ্ন এসেও মনে করিয়ে দেয়।

হঠাৎ দৃশ্যপট পাল্টে যায় স্বপ্নের। হিলবার্ট আবিষ্কার করেন, তিনি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছেন। এত টাকা কী করবেন ভেবে পান না। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়, ঢাকায় একটা হোটেল খুলবেন। এমন হোটেল যেন কখনো কাস্টমারকে ফিরে যেতে না হয়।

মনে মনে হিসাব কষলেন হিলবার্ট। ঢাকা শহরে প্রচুর লোক বাস করে। ধরা যাক, কোনো এক রাতে এদের সবাই সেই হোটেলে থাকতে চাইবে। তাহলে কতগুলো রুম লাগবে। ৫০ লাখ, ১ কোটি?

সঠিক সংখ্যাটা হিলবার্ট জানেন না। তিনি ঠিক করলেন হোটেলটার রুম সংখ্যা হবে অসীম। হ্যাঁ, অসীম নিয়ে হিসাব-নিকাশ করা কঠিন বটে, গণিতবিদদের কাছে অসীম বা ইনফিনিটি হলো ডাল-ভাত। নিত্যই ইনফিনিটি নিয়ে কাজ করতে হয়।

হোটেল তৈরি হলো। প্রথমেই অসীমসংখ্যক নয়, ১০০০ কামরার একটা হোটেল তৈরি করলেন। নিজেই নিলেন তার তদারকির ভার।

একদিন দেখেন, হোটেল পরিপূর্ণ। নতুন কেউ এলে জায়গা দেয়া সম্ভব নয়। সেই সময় এক লোক চেক আউট করল। ১০০০ নম্বর রুমের বাসিন্দা। সুতরাং নতুন গেস্টকে ১০০০ নম্বর রুমে জায়গা দেয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, নতুন লোকটি ১০০০তম রুমে উঠতে চায় না। তখন হিলবার্ট ৯৯৯ রুমের গেস্টকে স্থানান্তর করলেন ১০০০ নম্বর রুমে। সহজেই নতুন গেস্টের জায়গা হয়ে গেল।

হোটেলের সার্ভিস খুবই ভালো। তাই গেস্টের সংখ্যা বাড়তে থাকল। কিন্তু হিলবার্ট সন্তুষ্ট নন। তাই সত্যি সত্যি রুমের সংখ্যা বাড়িয়ে অসীম সংখ্যায় নিয়ে গেলেন যেন রুমের ঘাটতি না পড়ে।

তারপরও সমস্যা হলো। একদিন সেই অসীমসংখ্যক রুমের সবকটি পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ অসীমসংখ্যক রুম অসীমসংখ্যক গেস্ট দিয়ে ভরা। এখন কী করবেন?

হিলবার্ট গণিতবিদ, তার জন্য এটা কোনো সমস্যাই নয়। অসীমের সঙ্গে যত সংখ্যাই যোগ-বিয়োগ করুন, সংখ্যা সেই অসীমই হবে। অর্থাৎ হিলবার্টের সেই হোটেলে গেস্টে পূর্ণ রুমের সংখ্যা ছিল অসীম। খালি রুমের সংখ্যাও এখানে শূন্য হওয়ার সম্ভব নয়, তাই খালি রুমও ছিল অসীম। হিলবার্ট তাই গণিতের মারপ্যাঁচ কষলেন। ১ নম্বর রুমের গেস্টকে ২ নম্বর রুমে, ২-এর গেস্টকে ৩-এ, ৩-এর গেস্টকে ৪-এ এভাবে nতম রুমের গেস্টকে n+1তম রুমে স্থানান্তর করে নতুন গেস্টে ১ নম্বর রুমে জায়গা করে দিতে হিলবার্টের বেগ পেতে হলো না।

পরদিন সকালে হোটেলে অসীমসংখ্যক অতিথি নিয়ে একটি বাস এল এবং অসীমসংখ্যক অতিথির জন্যও অসীমসংখ্যক রুমের প্রয়োজন। হোটেল ম্যানেজার যেহেতু একজন তুখোড় গণিতবিদ, তাকে তো অতিথিদের জায়গা করে দিতেই হবে। তিনি চিন্তা করলেন, যেকোনো সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করা হলে সব সময়ই জোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে। তাহলে n কে যদি ২ দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে ফলাফল হবে 2n, তাহলে প্রতিটা রুমের পর্যটক তাদের রুমের সঙ্গে ২ গুণ করে অসীমসংখ্যক জোড় সংখ্যার রুম পাওয়া যাবে। বিজোড় সংখ্যার রুমের সব অতিথিকে তার সঙ্গে ২ দিয়ে গুণ করে যে জোড় সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেসব রুমে শিফট করলে অসীমসংখ্যক বিজোড় রুম ফাঁকা হয়ে যাবে। ১ নম্বর রুমে গেস্টকে ২ নম্বর রুমে, ৩ নম্বর রুমের গেস্টকে ৬-এ, ৫-এর গেস্টকে ১০ নম্বর রুমে nতম রুমের বাসিন্দাকে 2nতম স্থানান্তর করলেন হিলবার্ট। তাহলে অসীমসংখ্যক বিজোড় রুম খালি হলো। নতুন অতিথিদের এই বিজোড় নম্বরের রুমে জায়গা দিতে কোনো অসুবিধা হলো না।

এক সপ্তাহ পরে আবার ঝামেলায় পড়লেন হিলবার্ট। সে দিনও অসীমসংখ্যক রুমে অসীমসংখ্যক গেস্টে ভরা। সে দিন আরও নতুন অতিথি এল। এবার একটা-দুটো গাড়িতে নয়। অসীমসংখ্যক গাড়ি এল। আর প্রতিটা গাড়িতেই অসীমসংখ্যক গেস্ট ছিল। এখন কী করবেন?

হিলবার্ট বলে কথা। তিনি এবার মৌলিক সংখ্যার রুম আলাদা করলেন। মৌলিক সংখ্যার সংজ্ঞাটা জানেন তো? না জানলেও ক্ষতি নেই, কোনো সংখ্যাকে যদি সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ না করা যায়, তাহলে সেটা মৌলিক সংখ্যা। যেমন ৩ কে ৩ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না। তাই এটা মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যার সংখ্যাও কিন্তু অসীম।

১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯… … …infi। তাই হিলবার্ট মৌলিক সংখ্যার রুমগুলো থেকে খালি করার কথা ভাবলেন। সেই রুমে বর্তমান গেস্টকে পাঠাবেন ২-এর ঘাত অনুযায়ী শিফট করলেন। যেমন ২-এর বর্গ ২২=৪, দুইয়ের গেস্টকে ৪ নম্বর রুমে; ৩ নম্বর রুমে গেস্টকে ২৩=৮ নম্বর রুম, ৪ নম্বরের গেস্টকে ২৪=১৬ নম্বর রুমে স্থানান্তর করলেন। এভাবে nতম রুমের গেস্টকে ২nতম রুমে শিফট করলেন। এভাবে প্রতিটা মৌলিকসংখ্যক রুম খালি হলো। নতুন অতিথিদের সেই রুমগুলোতে জায়গা করে দিলেন।

তবে এখানে একটা সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা হলো, ২ নম্বর রুমের গেস্টকে ৪ নম্বর রুমে স্থানান্তর করা হলো, সেখানে আগেই গেস্ট ছিল। তাহলে?

২ নং রুমের বাসিন্দাকে ৪ নম্বর রুমে যখন শিফট করা হচ্ছে ৪ নম্বর রুমের গেস্টকে ২৪=৬৪ নম্বর রুমে শিফট করা হলো। সেই রুমের গেস্টকে ২৬৪তম রুমে স্থানান্তর করা হলো। যেহেতু অসীমসংখ্যক রুম খালি করা সম্ভব, তাই একসময় গিয়ে খালি রুম পাওয়া যাবেই। অন্য সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়া একই।

এখানে প্যারাডক্সটা হলো, অসীমের হেঁয়ালি। গণিতে সংখ্যার কোনো শেষ নেই। কিন্তু আমাদের জীবন, মহাবিশ্ব সবকিছু সসীম। এমন কোনো হোটেল কখনোই তৈরি করা যাবে না, যার কামরা সংখ্যা সমীম। এই প্যারডক্সের আবিষ্কর্তা আইনস্টাইনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ধারণা করা হয়, আর সপ্তাহখানেই দেরি করলে আইনস্টাইন নয়, হিলবার্টই জেনারেল থিউরি অব রিলেটিভিটি জনক হয়ে যেতেন। এই প্যারাডক্সটা হিলবার্ট’স ইনফিনিটি গ্র্যান্ড হোটেল প্যারাডক্স নামে পরিচিত।

প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার তিরাইল গ্রাম। শুধু শীত মৌসুমেই নয়, এখন বছরের প্রায় পুরো সময়জুড়েই হাজার হাজার শামুকখোলসহ নানা প্রজাতির পাখি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ভোরের আলো ফুটতেই কিচিরমিচিরে মুখর হয়ে ওঠে গ্রাম, আর সন্ধ্যা নামলেই আকাশজুড়ে ডানার নাচন তিরাইল তখন হয়ে ওঠে এক জীবন্ত পাখির রাজ্য।

গ্রামের কড়ই, শিমুল ও বাঁশবাগানজুড়ে গড়ে উঠেছে শামুকখোল পাখির বিশাল কলোনি। কোথাও মা পাখি ছানাদের মুখে তুলে দিচ্ছে খাবার, কোথাও দল বেঁধে নীড়ে ফিরছে, আবার কেউ খাবারের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ আকাশে। বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময় একসঙ্গে হাজারো পাখির নীড়ে ফেরার দৃশ্য এলাকাবাসীর কাছে প্রতিদিনের এক অনন্য প্রাকৃতিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয়দের কাছে ‘শামুকখোল’ নামে পরিচিত এই সারসজাতীয় পাখি মূলত খাল-বিলের শামুক, মাছ ও পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। ধূসর-সাদা দেহ, কালো প্রান্তযুক্ত ডানা ও বাঁকা ঠোঁটের জন্য সহজেই চোখে পড়ে এ পাখি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পাখিগুলো তিরাইল গ্রামে নিয়মিত প্রজনন করছে এবং এখন এটি তাদের স্থায়ী আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল করিম (৬২) বলেন, আগে শীত এলেই পাখি আসত, এখন আর যায় না। সারা বছরই থেকে যায়। তিরাইল এখন ওদের স্থায়ী ঘর হয়ে গেছে। কৃষক রহিম সরদার (৪৫) বলেন, ভোরে পাখির ডাকেই আমাদের ঘুম ভাঙে, সন্ধ্যায় ডানার শব্দে মন শান্ত হয়। এটা শুধু সৌন্দর্য না— আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। গৃহবধূ রাবেয়া খাতুন (৩৮) বলেন, “পাখির বাচ্চা ফোটে, বড় হয়, উড়তে শেখে— সবকিছু এখানেই হয়। এটা প্রমাণ করে ওরা এখন এখানেই স্থায়ী।

তবে এই সৌন্দর্যের আড়ালে রয়েছে শঙ্কার বার্তা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছু অসচেতন মানুষের শিকার ও নিধনের কারণে পাখির সংখ্যা আগের তুলনায় কমছে। বিশেষ করে রাতে ফাঁদ পাতা ও গুলতি ব্যবহার করে পাখি শিকারের ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিয়মিত নজরদারি না থাকলে একদিন এই পাখির রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, তিরাইল গ্রামে পাখির স্থায়ী আবাস গড়ে ওঠা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এটি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, একটি পরিবেশগত সম্পদও। আমরা পাখি নিধন বন্ধে সচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করছি এবং যেকোনো ধরনের শিকার বা ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাখি ও প্রকৃতি রক্ষায় এলাকাবাসীর সহযোগিতা অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রতিবছর শীত মৌসুমে নাটোরে বিপুল সংখ্যক অতিথি পাখির আগমন ঘটে। পাখির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপজেলা প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বন বিভাগের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। অতিথি পাখি হত্যা ও নিধন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।

অতিথি পাখি শুধু নয়, এখন স্থায়ী বসবাসকারী এই পাখিরাই তিরাইলের প্রকৃত পরিচয় হয়ে উঠেছে। তারা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়ায় না, বরং পরিবেশের সুষম ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এই পাখির গ্রামকে রক্ষা করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। সচেতনতা, সামাজিক প্রতিরোধ ও কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগই পারে তিরাইলকে দেশের অন্যতম পাখির গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে।

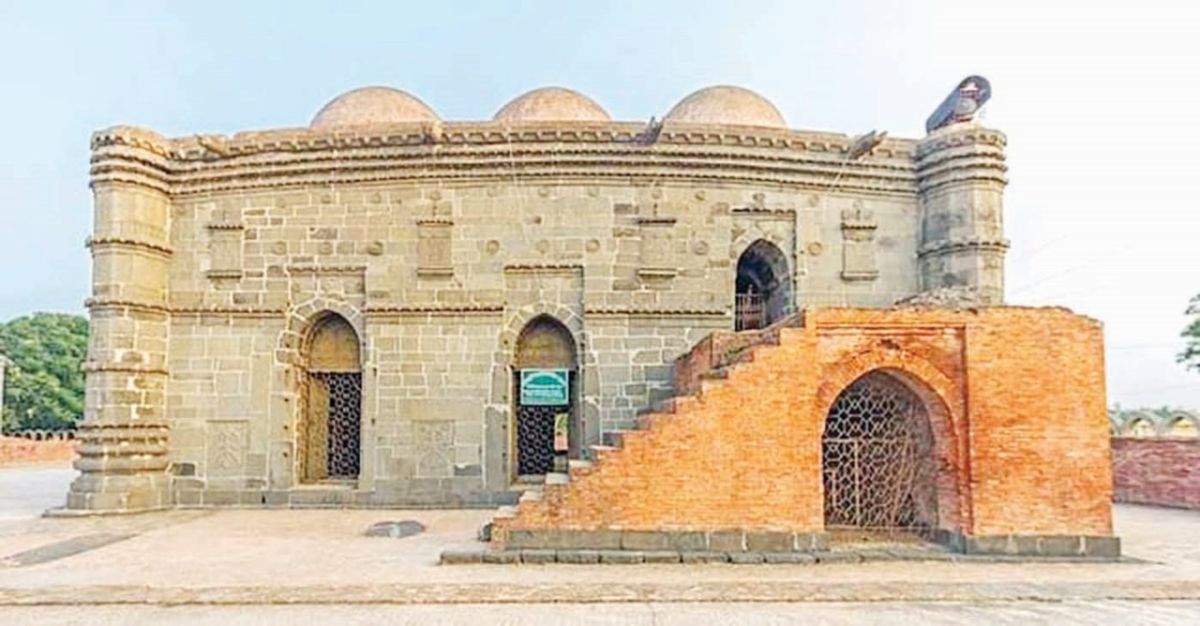

পাঁচশ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনামসজিদ। মধ্যযুগীয় সুলতানি স্থাপত্যশৈলীর এই নিদর্শনটি শুধু ইতিহাসপ্রেমী নয়, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছেও এক অনন্য আকর্ষণ।

সোনামসজিদটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর গ্রামে অবস্থিত। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বিশ্বরোড মোড় থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে। যাতায়াতের জন্য বাস, মাইক্রোবাস, সিএনজি বা অটোরিকশা সহজলভ্য।

মসজিদটি নির্মিত হয় বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) শাসনামলে। প্রধান প্রবেশপথের শিলালিপি অনুযায়ী, জনৈক মজলিস-ই-মাজালিস মজলিস মনসুর ওয়ালী মুহাম্মদ বিন আলী এটি নির্মাণ করেন।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ১৯০০ সালে ব্রিটিশ সরকার এটি পুনঃনির্মাণ করে। ইটের তৈরি এই মসজিদের ওপর পাথরের স্তর বসানো হয়েছে।

বাইরের পরিমাপ ৮২ ফুট দ্ধ ৫২.৫ ফুট, ভেতরের পরিমাপ ৭০ ফুট ৪ ইঞ্চি দ্ধ ৪০ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। এতে রয়েছে তিনটি মাঝারি গম্বুজ, ছয়টি করে পাশের গোলাকার গম্বুজ এবং তিনটি চৌচালা গম্বুজ—যা স্থাপত্যশৈলীতে অনন্য।

চারদিকে চারটি অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ, প্রবেশপথে তোরণ, দেয়ালে খোদাইকৃত পাথরের কারুকার্য ও ইটের সজ্জা ইতিহাসপ্রেমীদের মুগ্ধ করে। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও শহীদ মেজর নাজমুল হক টুলুর কবর, যা দর্শনার্থীদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ।

পর্যটকরা এখানে এসে নামাজ আদায়সহ আশপাশের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো ঘুরে দেখেন। বগুড়ার কায়েস আলী বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই সোনামসজিদের গল্প শুনেছি, আজ নিজ চোখে দেখে খুব ভালো লাগলো।’

রাজশাহীর মাইনুল ইসলাম দিপু বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই এখানে আসার ইচ্ছে ছিল। সবকিছু দেখে আনন্দিত হলাম।’

সোনামসজিদের আশপাশে রয়েছে দারাসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা, খঞ্জন দিঘির মসজিদ, তহখানা কমপ্লেক্স, তিন গম্বুজ মসজিদ, শাহ নিয়ামতউল্লাহর মাজার ও ধনিয়াচক মসজিদ—যা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ।

স্থানীয়রা জানান, মহাসড়কে ভারী যানবাহনের গতিবেগের কারণে মসজিদে কম্পন অনুভূত হয়, যা স্থাপনাটিকে ঝুঁকিতে ফেলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ইউসুফ আলী বলেন, ‘পুরাতন মসজিদ কোনো ক্ষতি না হয়, সেই আশঙ্কা থাকেই।’

শাহবাজপুর ইউনিয়নের কবির আলী জানান, পর্যটকরা সড়ক, টয়লেট ও বিশ্রামাগারের অভাবে সমস্যায় পড়েন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আসিফ বলেন, ‘সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য ৪৮১ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান। মসজিদের সামনে ঢালাই ও উন্নত প্রযুক্তির কাঁচের দেওয়াল নির্মাণ করা হবে, যাতে কম্পনের কারণে কোনো ক্ষতি না হয়।’

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজাহার আলী বলেন, ‘সোনামসজিদসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

৫০০ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের ধারক এই সোনামসজিদ শুধু একটি ধর্মীয় স্থাপনা নয়, বরং এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটনের এক উজ্জ্বল প্রতীক। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এটি চিরকালই এক অপূর্ব দর্শনীয় স্থান হিসেবে সমাদৃত থাকবে।

সূত্র: বাসস

লাতিন আমেরিকার দেশ চিলির আতাকামা মরুভূমিতে এক বিরল দৃশ্য দেখা দিয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময় যেখানে ধুলা উড়তে থাকে, সেই নির্জন মরুপ্রান্তরে এখন ছড়িয়ে আছে রঙিন ফুলের গালিচা। এ যেন মরুর বুকে ক্ষণিকের এক রূপকথা।

চিলির লানোস দে চায়ে জাতীয় উদ্যান এলাকায় এ বছর অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পর বুনো ফুল গাছে ভরে গেছে আতাকামা মরুভূমি। বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক এই মরুভূমিতে বছরে গড়ে মাত্র দুই মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। তবে এ বছরের শীতে পাহাড়ি অঞ্চল এবং পাদদেশে নজিরবিহীনভাবে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে।

সেই বৃষ্টির পানিতেই মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা দুই শতাধিক প্রজাতির বীজ জেগে ওঠে ফুলে ফুলে ভরে গেছে। গোলাপি, বেগুনি, হলুদ আর নীল—নানা রঙের এই উৎসবে মরুভূমি যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে।

চিলির জাতীয় প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরের উদ্ভিদবিদ ভিক্টর আরদিলেস বলেন, ‘বছরের পর বছর এই বীজগুলো মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকে। যথেষ্ট আর্দ্রতা পেলে তারা জেগে ওঠে, অঙ্কুরিত হয়, আর ফুটে ওঠে ফুল।’

তবে সব বীজ যে জেগে ওঠে, তা নয়। পর্যাপ্ত পানি, তাপমাত্রা, আলো আর আর্দ্রতা—এই চারটি উপাদান একসঙ্গে না মিললে ফুল ফোটে না। এই সৌন্দর্যের আয়ুও খুব বেশি নয়। নভেম্বর নাগাদ বেশির ভাগ ফুল ঝরে যাবে। কেবল শক্ত প্রাণের কিছু বুনো ফুল জানুয়ারি পর্যন্ত টিকে থাকবে।

এই ক্ষণস্থায়ী ফুলেল মরু দেখার জন্য ছুটে আসছেন হাজারো মানুষ। রাজধানী সান্তিয়াগো থেকে ৮০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অনেকেই আসছেন এই রঙিন গালিচা দেখতে। পর্যটক মারিৎসা বারেরা বললেন, ‘ভাবনার চেয়েও বেশি মোহময় এই দৃশ্য।’

এই বিরল প্রকৃতি রক্ষায় চিলি সরকার ২০২৩ সালে ৫৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে। নাম দেওয়া হয়েছে ডেজার্ট ব্লুম ন্যাশনাল পার্ক। গবেষকেরা বলছেন, পৃথিবীর আর কোথাও মরুভূমি এভাবে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে না। তাই আতাকামার এই ক্ষণিকের রূপ, যত দিন আছে, উপভোগ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

বৃষ্টি মৌসুমগুলোতে ভারী বর্ষণের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে দেখা দেয় বন্যা। আর বন্যা মানেই নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের পাশাপাশি শুরু হয় সাপের উপদ্রব। এমনকি এই চিত্র কেবল গ্রামেরই নয়, শহরাঞ্চলগুলোরও একই অবস্থা। এছাড়া যারা বর্ষার সময় বনে বা পাহাড়ে ঘুরতে যান তাদেরও প্রায় সময় সাপের কবলে পড়তে হয়। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে দেশ জুড়ে সাপে কাটার ঘটনা আশঙ্কাজনক মাত্রায় রয়েছে। সব থেকে উদ্বেগের ব্যাপার হলো- সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হন। তাই চলুন, সাপে কামড়ালে কি করণীয় এবং কোন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে তা জেনে নেওয়া যাক।

সাপে কাটলে কি করা উচিত

সাপে কাটা ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত:

- সাপে কামড়ানো ব্যক্তি প্রায় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে এই মানসিক অবস্থা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির ভয় দূর করে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে এবং সাহস দিতে হবে। বিশেষত নির্বিষ সাপের দংশনে মৃত্যু হয় না। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ সাপেরই বিষ নেই। বিষধর সাপের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া এগুলো অধিকাংশ সময় শিকারের শরীরে পর্যাপ্ত বিষ ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।

- ব্যক্তির আক্রান্ত অঙ্গকে অবশ্যই স্থির করে রাখতে হবে। খুব বেশি নড়াচড়া করা যাবে না। হাঁটাচলা বা অধিক ঝাঁকুনির সম্মুখীন না করে স্থির ভাবে আধশোয়া অবস্থায় রাখা উত্তম।

- ক্ষতস্থানে একটু চাপ প্রয়োগ করে ব্যান্ডেজ বেধে দিতে হবে। এই প্রাথমিক চিকিৎসাটি প্রেসার ইমোবিলাইজেশন নামে পরিচিত। ব্যান্ডেজের বদলে গামছা, ওড়না বা এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

- রোগী শ্বাস না নিলে অবিলম্বে তার মুখে শ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

- আক্রান্ত স্থান জীবাণুমুক্ত করার জন্য সাবান দিয়ে ধুয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে হাল্কা ভাবে মুছে নিতে হবে।

পড়নে অলঙ্কার বা ঘড়ি কিংবা তাগা, তাবিজ থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে। নতুনবা এগুলো রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যা চিকিৎসা প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

সাপে কামড়ালে যে ভুলগুলো করা উচিত নয়

- সাপে কাটা ব্যক্তিকে ওঝার কাছে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

- আক্রান্ত অঙ্গে কোনও ধরণের ভেষজ ওষুধ, উদ্ভিদের বীজ, লালা, গোবর, কাদা, বা পাথর লাগানো যাবে না।

- অনেকেই মনে করে থাকেন যে, আক্রান্ত স্থানে মুখ দিয়ে টেনে বিষ বের করলে রোগী ভালো হয়ে যায়। কিন্তু সাপের বিষ আসলে লসিকা ও রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়, যা এই পদ্ধতিতে বের করা অসম্ভব। এছাড়া আক্রান্ত স্থানে যিনি মুখ দিচ্ছেন, তার জন্যও বিষয়টি ক্ষতিকর।

- কামড়ানোর স্থানে অনেকে শক্ত বাঁধন বা গিট দিয়ে বাঁধেন। কিন্তু এমনটি একদমি উচিত নয়। বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে কামড়ানোর স্থান থেকে কিছুটা ওপরের দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়। মূলত এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এতে বরং উল্টো রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সঠিক রক্ত প্রবাহের অভাবে টিস্যুতে পচন বা নেক্রোসিস-এর উপক্রম হতে পারে।

- দংশনের স্থানে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঁচড় দেওয়া যাবে না। বিষ বের করার জন্য অনেকে এমনটি করেন। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সরণাপন্ন হওয়া উচিত।

- ব্যথা দূর করতে মোটেই অ্যাস্পিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।

- কোনও ধরণের রাসায়নিক পদার্থ লাগানো বা তা দিয়ে আক্রান্ত স্থানে সেঁক দেওয়া ঠিক নয়।

- অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তির খাবার বা ঢোক গিলতে কিংবা কথা বলতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি নাসিক কণ্ঠস্বর, বমি, বা অতিরিক্ত লালা নিঃসরণের মত ঘটনা ঘটে। এগুলোর প্রতিকার হিসেবে তাকে কিছু খাইয়ে বমি করানোর চেষ্টা করা হয়। এই কাজটি একদমি অনুচিত।

শেষাংশ

সাপে কাটা ব্যক্তিকে বাঁচাতে তাৎক্ষণিকভাবে এই করণীয়গুলো যথেষ্ট কার্যকর। সাপের বিষ বের করার বা দংশনের ব্যথা উপশমে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এগুলো পরিহার করে ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে আক্রান্ত অঙ্গ নাড়াচাড়া না করা এবং অতিরিক্ত চাপ প্রশমনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে দংশিত স্থান জীবাণুমুক্ত করা একটি উৎকৃষ্ট উপায়। সর্বপরি, চিকিৎসা সংক্রান্ত এই প্রাথমিক জ্ঞান যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার আত্মবিঃশ্বাস যোগায়।

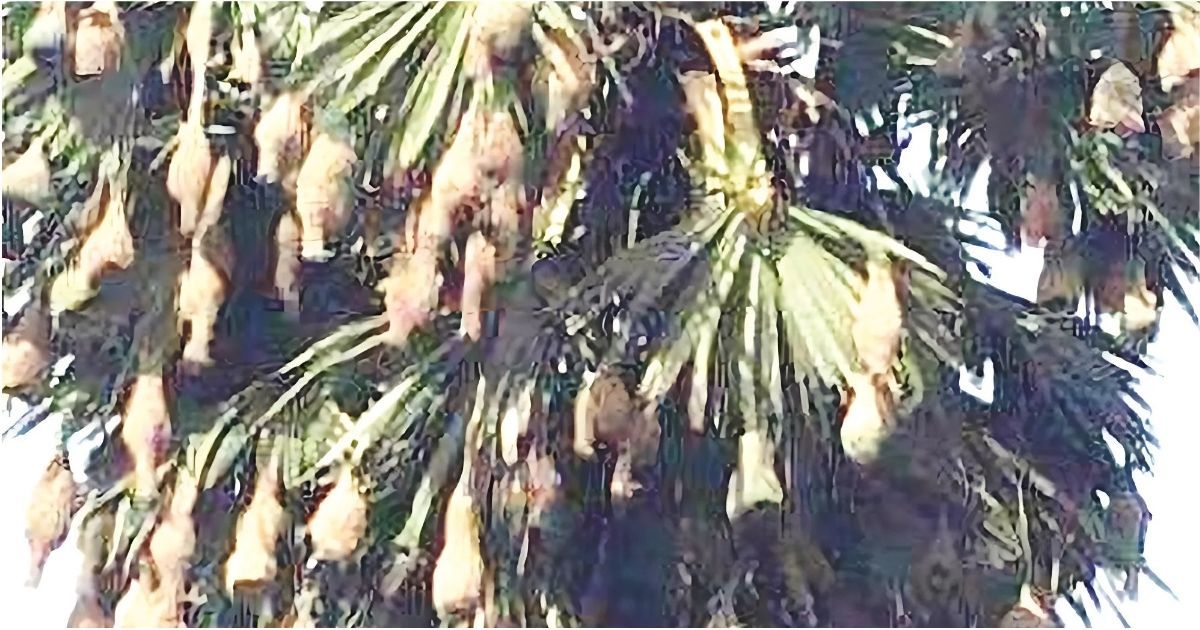

নিপুণ বাসা তৈরির দক্ষ করিগর বাবুই পাখি ও এর বাসা এখন আর আগের মতো চোখে পড়ে না। পরিবেশ বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, নতুন বণায়নে বাসযোগ্য পরিবেশ ও খাদ্যের অভাব, নির্বিচারে তালগাছ কর্তন, অসাধু শিকারীর ফাঁদসহ বহুবিধ কারণে কালের আবর্তে প্রকৃতির স্থপতি, বয়ন শিল্পী এবং সামাজিক বন্ধনের প্রতিচ্ছবি বাবুই পাখি ও এর দৃষ্টিনন্দন বাসা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে।

আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেও গ্রামগঞ্জে ব্যাপকভাবে বাবুই পাখির বাসা চোখে পড়ত। কিচিরমিচির শব্দ আর এদের শৈল্পিক বাসা মানুষকে পুলকিত করত। অপূর্ব শিল্প শৈলীতে প্রকৃতির অপার বিস্ময় এদের সেই ঝুলন্ত বাসা বাড়ির তালগাছসহ নদীর পাড়ে, পুকুর পাড়ে, বিলের ধারে এখন আর সচরাচর চোখে পড়ে না। আগের মতো বাবুই পাখির কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত হয় না গ্রাম বাংলার জনপদ।

নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির এই বাবুই পাখি উচু এবং নিরিবিলি পরিবেশে বাসা তৈরি করে। গ্রামগঞ্জের তাল, সুপারি, নাড়িকেল, খেজুর গাছে বাসা তৈরি করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এরা। এসব গাছের সংকটে মাঝে মাঝে হিজল গাছেও বাসা বাধতে দেখা যায় তাদের।

এই পাখি বাসা তৈরির কাজে ব্যবহার করে খড়ের ফালি, ধানের পাতা, তালের কচি পাতা, ঝাউ ও কাঁশবনের লতা। চমৎকার আকৃতির এই বাসা বিশেষ করে তাল গাছের ডালে এমনভাবে সাটানো থাকে যাতে কোনো ঝড়-তুফানে সহসাই ছিড়ে না পড়ে। এদের বাসা শুধু শৈল্পিক নিদর্শনই নয়, মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগায় এবং স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করে। এটি দেখতে যেমন আকর্ষণীয় তেমই মজবুত ও টেকসই । ঠোট দিয়ে বাবুই পাখি আস্তর ছড়ায়। পেট দিয়ে ঘঁষে তা আবার মসৃণ করে। বাসা বানাতে শুরুতেই দুটি নিম্নমুখী গর্ত করে থাকে। পরে তা একদিকে বন্ধ করে ডিম পাড়ার জায়গা করে।

অন্যদিকে লম্বা করে প্রবেশ ও প্রস্থান পথ তৈরি করে। ব্যালেন্স করার জন্য বাসার ভিতরে কাদার প্রলেপ দেয়। এমন বাসাও তৈরি করে যেখানে বসে দোলনার মতো দোল খায়। আধুনিক যুগে যা বড়ই যুক্তি সংগত। বাসার ভিতরে ঠিক মাঝখানে একটি আড়া তৈরি করে বাবুই পাখি। যে আড়াতে পাশাপাশি বসে এরা প্রেম আলাপসহ নানা রকম গল্প করে। এ আড়াতেই এরা নিদ্রা যায়। কি অপূর্ব বিজ্ঞান সম্মত চেতনাবোধ। ছোট হলেও বুদ্ধিতে সব পাখিকে হার মানায়।

এক গাছ থেকে আরেক গাছ, এক বাসা থেকে আরেক বাসায় এরা সঙ্গী খুঁজতো। পছন্দ হলে সঙ্গী বানানোর জন্য কত কিছুই না করে। পুরুষ বাবুই নিজের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য ডোবার গোসল সেরে ফুর্তিতে নেচে নেচে উড়ে বেড়ায় এক ডাল থেকে অন্য ডালে। এরপর উচুঁ গাছের ডালে বাসা তৈরির কাজ শুরু করে। অর্ধেক কাজ হলে কাঙ্খিত স্ত্রী বাবুইকে ডেকে সেই বাসা দেখায়। বাসা পছন্দ হলেই কেবল পুরো কাজ শেষ করে। তা না হলে অর্ধেক কাজ করেই নতুন করে আরেকটি বাসা তৈরির কাজ শুরু করে। অর্ধেক বাসা বাঁধতে সময় লাগে ৪-৫ দিন।

কাঙ্খিত স্ত্রী বাবুই পাখির পছন্দ হলে বাকিটা শেষ করতে সময় লাগে আরো ৪ দিন। পুরুষ বাবুই এক মৌসুমে ৬ টি পর্যন্ত বাসা বুনতে পারে। তাছাড়া এরা ঘর করতে পারে ৬ টির সঙ্গে। স্ত্রী বাবুইদের এতে কোনো বাঁধা নেই। প্রজনন প্রক্রিয়ায় স্ত্রী বাবুই ডিমে তা দেয়ার দুসপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা ফোটে। আর বাচ্চা বাসা ছেড়ে প্রথম উড়ে যায় জন্মের তিন সপ্তাহের মধ্যে।

কৃষকের ধান ঘরে ওঠার মৌসুম হলো বাবুই পাখির প্রজনন মৌসুম। দুধ ধান সংগ্রহ করে এনে স্ত্রী বাবুই বাচ্চাদের খাওয়ায়। তবে এখন সঙ্গত কারণেই বাবুই পাখি তালগাছ ছেড়ে ভিন্ন গাছে নীড় বেঁধেছে। এই দক্ষ স্থপতি বাবুই পাখির নীড় ভেঙে দিচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ। এক সময় গাজীপুরের বিভিন্ন উপজেলার গ্রামে গ্রামে দেখা যেতো অগণিত বাবুই পাখির বাসা। এই এলাকার গাঁও গ্রাম ঘুরেও এখন আর দৃষ্টি নন্দন বাবুই পাখির ঝুলন্ত বাসা আগের মতো দেখা যায় না।

উপজেলার আধবই গ্রামের পাখি প্রেমিক নওশীন বাবু ঐশী বলেন, সারাবিশ্বে বাবুই পাখির প্রজাতির সংখ্যা ১১৭টি। তবে বাংলাদেশে তিন প্রজাতির বাবুই পাখির বাস। তিনি আরও বলেন, বাবুই পাখির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাতের বেলায় ঘর আলোকিত করার জন্য এরা জোনাকি পোকা ধরে নিয়ে বাসায় রাখে এবং সকাল হলে আবার তাদের ছেড়ে দেয়। ধান, চাল, গম ও পোকা-মাকড় প্রভৃতি তাদের প্রধান খাবার।

উপজেলা কৃষক ইব্রাহিম বলেন, নিপুণ কারিগর বাবুই পাখি ও তার বাসা টিকিয়ে রাখতে হলে বৃক্ষ নিধনকারীদের হাত থেকে উক্ত গাছ রক্ষা করতে হবে। প্রকৃতিক সোন্দর্য বৃদ্ধিতে বাবুই পাখির বাসা তৈরির পরিবেশ সহজ করে দিতে হবে।

ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ মানেই নানান পদের গরুর মাংস রান্না। সকাল, দুপুর কিংবা রাত- সব বেলাতেই গরুর কোন না কোন পদ থাকেই। অনেকে সময় স্বল্পতা আর অতিরিক্ত ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে চলার জন্য এক বা দুই পদের বেশি মাংস রান্না করতে চান না। আবার অনেকে রান্না করতে চাইলেও রেসিপি না জানার কারণে মজাদার গরুর মাংসের খাবার খাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

গরুর মাংস রান্নার কিছু সহজ রেসিপি রয়েছে। যা জানলে আপনিও খেতে পারবেন মজাদার সব গরুর মাংসের খাবার। আসুন জেনে নিই, গরুর মাংসের সহজ কিছু রেসিপি।

গরুর মাংসের শাহী রেজালা: কোরবানির ঈদে গরুর মাংসের শাহী রেজালা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। সহজ এবং সবার প্রিয় এই রেসিপিটি সবার খুব পরিচিত। যেভাবে গরুর মাংসের রেজালা তৈরি করবেন।

যা লাগবে: ১ কেজি গরুর মাংস, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ জিরা, ধনিয়া, লবণ, কিশমিশ, আলু বুখারা, টক দই, বাদাম বাটা, চিনি, কাঁচা মরিচ বাটা বা পেস্ট, জয়ফল/ জয়ত্রী/ পুস্তদানা, গরম মসলা (এলাচি/ দারুচিনি) তেজপাতা ও তেল।

যেভাবে রান্না করবেন: মাংস ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার সব উপকরণ পরিমাণমতো নিয়ে দই আর অল্প পানি দিয়ে একসাথে মিশিয়ে ঘণ্টাখানেক প্রস্তুত করে রেখে দিন। এরপর মাংসে তেল, কাঁচামরিচ পেস্ট, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, হলুদ, জিরা, ধনিয়া, লবণ, বাদাম বাটা, চিনি, জয়ফল, জয়ত্রী, পুস্তদানা বাটা, তেজপাতা, গরম মসলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মেশানো হয়ে গেলে মাংসের মিশ্রণটি চুলায় বসিয়ে দিন।

অল্প আঁচে গরম হতে থাকবে এবং মাংস সিদ্ধ হচ্ছে কিনা কিছুক্ষণ পরে দেখে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে আসলে কিশমিশ ও আলুবোখারা দিয়ে দিন। এরপর ঢাকনা দিয়ে হালকা আঁচে আরও কিছু সময় জ্বাল দিন। তারপর লবণ ঝাল হয়েছে কিনা দেখে নিন। বাগার দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে মজাদার গরুর মাংসের রেজালা।

কড়াই গোস্ত: গরুর কড়াই গোস্ত পছন্দ করেন না এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। কোরবানির ঈদের সবচেয়ে পছন্দের মাংস রান্নার মধ্যে গরুর কড়াই গোস্ত অন্যতম।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, হলুদগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মাংসের মসলা ১ চা চামচ, দারচিনি ও এলাচ ৩/৪ টুকরো, জয়ফল, জয়ত্রী বাটা ১ চা চামচ, টক দই ১ কাপ, টমেটো কিউব ১ কাপ, তেজপাতা ২টি, তেল ১ কাপ, রসুন কোয়া ২/৩টি, লবণ পরিমাণ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী: গরুর মাংস ধুয়ে নিয়ে একটি চালুনি পাত্রে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস, টক দই, লবণসহ সব মসলা একসঙ্গে ভালো করে মেখে ২০/২৫ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।

হাঁড়িতে তেল গরম করে অর্ধেক পেঁয়াজ কুচি, দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা হালকা বাদামী করে ভেজে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে নেড়ে কষাতে হবে। পরিমাণমতো পানি দিয়ে মৃদু আঁচে রান্না করতে হবে। কিছু সময় পর মাংস সেদ্ধ হল কিনা দেখে নিন। মাংস সিদ্ধ হয়ে আসলে ও মাংসের ওপর তেল ভেসে উঠলে নামিয়ে রাখতে হবে। তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি, রসুনের কোয়া, টমেটো কুচি হালকা বাদামী করে ভেজে মাংস কড়াইতে দিয়ে ২/৩ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন। এভাবেই তৈরি হয়ে যাবে গরুর মাংসের কড়াই গোস্ত।

গার্লিক বিফ: যারা রেস্তোরাতে খেয়ে অভ্যস্ত তারা বাড়িতেও রান্না করে নিতে পারেন মজাদার কিছু রান্না। গার্লিক বিফ এই রকম একটি খাবার আইটেম। ঝাল প্রিয় মানুষের জন্য অনেক পছন্দের মাংসের আইটেম এটি।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদ গুঁড়া ১ কাপ, মরিচ গুঁড়া ১ কাপ, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, রসুনের কোয়া ৬/৭টি, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, টেস্টিং সল্ট সামান্য, তেল আধা কাপ, মাংসের মসলা আধা চা চামচ, টমেটো সস আধা কাপ, টক দই ১ কাপ, গরম মসলা গুঁড়া আধা চা চামচ ও লবণ স্বাদ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী: গরুর মাংস ধুয়ে নিয়ে একটি চালুনি পাত্রে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস, তেল, টক দই, হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লবণসহ সব মসলা নিয়ে আধাঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামী করে ভেজে মাংস দিয়ে নেড়ে কষাতে হবে। কষানো হলে সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে রাখতে হবে। মাংস সিদ্ধ হয়ে আসলে টমেটোসস, কাঁচামরিচ ফালি ও রসুনের কোয়া দিয়ে ১০ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

স্মার্টফোন এখন আর শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং কাজ, বিনোদন ও স্বাস্থ্যসহ দৈনন্দিন জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য প্রযুক্তি। এসব কাজে নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিতে স্মার্টফোনের ব্যাটারি পারফরম্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী ডিভাইস যেন অতিরিক্ত গরম না হয়, হ্যাং না করে এবং দীর্ঘক্ষণ কার্যকর থাকে—এই সবকিছু মাথায় রেখেই বাজারে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্মার্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

স্মার্ট ব্যাটারি: আধুনিক চাহিদার সমাধান

আগে ভালো ব্যাটারি মানে ছিল উচ্চ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ক্ষমতা। কিন্তু এখন ব্যাটারি মূল্যায়নে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনায় নেওয়া হয়। অ্যাডাপটিভ পাওয়ার এলোকেশন, ইউজার বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ—এই আধুনিক প্রযুক্তিগুলো ব্যাটারির পারফরম্যান্সকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। যারা বাইরে দীর্ঘ সময় থাকেন, ভিডিও কল, সোশ্যাল মিডিয়া বা নেভিগেশনের মতো ব্যাটারি-নির্ভর কাজে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এসব প্রযুক্তি কার্যকর সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।

এআই: শক্তির নতুন চালিকাশক্তি

বর্তমান বাজারের বেশিরভাগ স্মার্টফোনেই এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। এটি অ্যাপ প্রিডিকশন, ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক সীমিতকরণ এবং স্ক্রিন-অফ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় শক্তি খরচ কমিয়ে দেয়। ব্যবহারকারীরা চাইলে নির্দিষ্ট অ্যাপকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন কিংবা ব্যাটারি কমে গেলে ‘আল্ট্রা পাওয়ার সেভিং মোড’ চালু করতে পারেন। ফলে ব্যাটারি ব্যাকআপ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি ডিভাইস ব্যবহারে ব্যবহারকারীর নিয়ন্ত্রণও বাড়ে।

চার্জিং প্রযুক্তিতে বিপ্লব

শুধু ব্যাটারি ব্যবস্থাপনাই নয়, স্মার্ট চার্জিং প্রযুক্তিতেও এসেছে দারুণ অগ্রগতি। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ইনফিনিক্সের নতুন নোট ৫০ সিরিজ। এই সিরিজের প্রতিটি মডেলে রয়েছে ৫২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, যার চার্জিং ক্ষমতা ৪৫ ওয়াট থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০০ ওয়াট পর্যন্ত। সেই সঙ্গে রয়েছে ম্যাগচার্জ প্রযুক্তি-ভিত্তিক ৫০ ওয়াটের ওয়্যারলেস চার্জিং সুবিধা।

চার্জিং প্রযুক্তিতেও ব্যবহৃত হয়েছে এআই, যা চার্জিং স্পিড ও ব্যাটারির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

স্মার্টফোন ব্যবহারে নতুন মাত্রা

নোট ৫০ সিরিজে যুক্ত হয়েছে ইনফিনিক্সের নিজস্ব এআই প্রযুক্তি, যা ব্যবহারকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করে ডিভাইস পারফরম্যান্স ও অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফিচারের মধ্যে রয়েছে ডিপ সিক এআই, ওয়ান-ট্যাপ এআই ক্যামেরা এবং এআই নয়েস মিউট।

এছাড়া রয়েছে বায়ো-এক্টিভ হ্যালো লাইট নোটিফিকেশন—যা কাজের বিঘ্ন না ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দেয়।

সব মিলিয়ে ইনফিনিক্স নোট ৫০ সিরিজ শক্তিশালী ব্যাটারি, কার্যকর চার্জিং প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে স্মার্টফোন ব্যবহারে নতুন এক অভিজ্ঞতা উপহার দিচ্ছে, যা ব্যবহারকারীর আধুনিক চাহিদা পূরণে সক্ষম।

পোপ হলেন ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ নেতা। ১.৪ বিলিয়ন মানুষের আস্থার কেন্দ্রবিন্দু। যিশুর প্রধান শিষ্য। ফলে আস্থার দিক থেকে খ্রিষ্টান সমাজ ও চার্চে পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ধরা হয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধুমাত্র পুরুষকেই বেছে নেওয়া হয়। সেখানে কোনো নারীর জায়গা নেই।

যাজক হিসেবে সবসময়ই পুরুষদের নির্বাচিত করায় বারবারই প্রশ্নের মুখে পড়েছে চার্চ। কয়েক শ বছর থেকেই যাজকের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন নারীরা। ১২ বছর ধরে রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। তার প্রয়াণের পর এবার নতুন করে শুরু হবে পোপ নির্বাচন। তখন নতুন করে উঠেছে প্রশ্নটি।

পোপের মৃত্যু পর বা পদ্যত্যাগ করার পর ১৫-২০ দিন সময় নেয় রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এই সময়ের মধ্যে সারা বিশ্ব থেকে চার্চের সবচেয়ে প্রবীণ কর্মকর্তারা রোমে এসে উপস্থিত হন। তাদের সম্মিলিতভাবে ‘কলেজ অব কার্ডিনালস’ বলা হয়। ভ্যাটিকান থেকে তাদের কাছে পোপ নির্বাচনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ আসে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকলকে তাদের পছন্দের ব্যক্তির নাম কাগজে লিখে জানাতে হয়। কঠোর প্রোটোকল অনুসারে, এই নির্বাচনে শুধুমাত্র পুরুষরাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কোনো নারী নয়।

পোপ হওয়ার অধিকার থেকে নারীদের বাদ দেওয়ার বিষয়টি চার্চের দীর্ঘদিনের রীতির সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়টি কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। ক্যানন আইন (ক্যানন ১০২৪) অনুসারে, শুধুমাত্র দীক্ষিত পুরুষদেরই পোপ হিসেবে নিযুক্ত করা যেতে পারে। আসলে খ্রিষ্টান ধর্মালম্বীদের বিশ্বাস যে প্রভু যীশু কেবল পুরুষদের শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যে নিয়ম ক্যাথলিক চার্চে বহুদিন ধরে চলছে।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিওন অ্যান্ড পাবলিক পলিসি প্রোগ্রামের ডিরেক্টর রেভারেন্ড টমাস রিজের মতে, পোপের মতো পদের জন্য অর্ডিনেশন প্রয়োজন এবং নারীদের পুরোহিত হওয়ার অনুমতি নেই।

একবার প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসকে প্রশ্ন করা হয়, নারীরা কি কখনো পোপ হতে পারবেন না? উত্তরে পোপ বলেন, আপনি যদি সেইন্ট দ্বিতীয় জন পলের ঘোষণা ভালোভাবে পড়ে থাকেন তাহলে সেই নির্দেশনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। নারীরা অন্য অনেক কাজে পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো করতে পারেন। তবে পোপ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপর বিধিনিষেধ আছে।

ইতিহাসের দিক থেকে, পোপ হওয়ার মানদণ্ড মতবাদের পরিবর্তে নজিরের ওপর ভিত্তি করে। ১৪৫৫ সালে পোপ ক্যালিক্সটাস তৃতীয় ছিলেন পোপ নির্বাচিত হওয়া শেষ অ-পুরোহিত এবং ১৩৭৮ সালে আরবান ষষ্ঠ ছিলেন শেষ অ-কার্ডিনাল পুরোহিত যাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, যিশুখ্রিষ্ট ১২ জন পুরুষকে তার শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। যারা পরে তাদের পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যান্য পুরুষদের বেছে নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, চার্চ এই পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। ঠিক সেই কারণেই নারীরা কখনো যাজক হতে পারে না।

বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে জীবন চলার পথে যেকোনো কাজেই এগিয়ে যান না কেন, আঙ্গুলের ছাপ ছাড়া প্রশ্নবিদ্ধসহ প্রতিবন্ধকতায় সম্মুখীন হবেন। আর আপনিই যে আপনি, তা কেবল আঙ্গুলের ছাপেই শনাক্তপূর্বক বলে দিবে। মজার ব্যাপার হলো যে আপনার আঙ্গুলের ছাপ শুধুই আপনার; সারা পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি মানুষের ছাপের সঙ্গে কোনো মিল হবে না। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির গোড়া থেকে শুরু করে যত মানুষ এই ধরায় এসেছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত যত মানুষ আসবেন, কারও আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিল তথা এক হবে না। আঙ্গুলের এই ব্যতিক্রম ছাপের ব্যাপারে এখন বিজ্ঞানীরা জোর গলায় বললেও এ কথাটি ১৪০০ বছর আগেই পবিত্র কোরআন শরিফের সুরা ক্বিয়ামাহ (মক্কায় অবতীর্ণ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেভাবেই বলি না কেন, আঙ্গুলের ছাপ আল্লাহতায়ালার মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি।

এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলেছে জানেন? এ ব্যাপারে বিজ্ঞান বলে যে গর্ভাবস্থায় যখন ভ্রূণের মাত্র ১০ সপ্তাহ বয়স, তখন তার আঙ্গুলের ছাপ গঠিত হয়। আর সেটা সারাজীবন একই থাকে; পরিবর্তন হয় না। কোনো দুই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ কখনই এক হয় না। এমনকি জমজ ভাই-বোনদের ক্ষেত্রেও না। কিন্তু কেন? এর কারণ মায়ের গর্ভে প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ একেবারেই আলাদা হয়; যা তাদের আঙ্গুলের ছাপের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া আপনার আঙ্গুলের ছাপে আরও অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে? এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে আঙ্গুলের ছাপ কেবল আপনাকে শনাক্ত করবে, তাই নয়। একইসঙ্গে আপনার জ্বিনগত দিক দিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য বহন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের আঙ্গুলের ছাপ আঁকা-বাঁকা, তাদের বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি থাকে। এই রকম আরও নানা রোগের চিহ্ন বহন করে থাকে, যা এখনো গবেষণার পর্যায়ে আছে।

এক সময় শুধু অপরাধীকে ধরতে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের পরিচয়ের জন্য; যেমন- আইডেন্টেটি কার্ড ও পাসপোর্ট বইসহ বায়োমেট্রিক্স তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এই ছাপ ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশে মোবাইল সিম কিনতে আঙ্গুলের ছাপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি, অনেক অফিসে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আঙ্গুলের ছাপের বিষয়টি আল্লাহর কুদরতের এক অকাট্য প্রমাণ বৈ কিছু নয়। পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহতায়ালা এই সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। আর এতে এটাই প্রমাণ করে, কোরআন কখনো মানুষের লেখা নয়; বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ১৬৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইংলিশ ফিজিশিয়ান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রবিদ ‘নিহোমিয়া গ্রিউ’ বৈজ্ঞানিক দৈনিক-ই প্রকাশ করে এতে করতল ও আঙ্গুলের ছাপের রহস্যের সংযোগ সূত্রের ধারণার উত্থাপন করেন। তবে ১৬৮৪ সালের পূর্বে ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্পর্কে আর কোনো বিজ্ঞানীর আলোকপাতের কথা পাওয়া যায় না। এর পরবর্তীতে দীর্ঘ বিরতির পর ১৮০০ সালের পর ফিঙ্গার প্রিন্ট পুনরায় জোরভাবে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে গুরুত্ব দেন। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন, জেন জিন্সেন, সৈয়দ মুহাম্মাদ কাজী আজিজুল হক (খুলনা) ও ব্রিটিশ কর্মকর্তা এওয়ার্ড হেনরি। অবশ্য ১৬৮৫ সালে ডার্চ ফিজিসিয়ান ‘গোভার্ড বিডলো’ এবং ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ‘মারসিলো বিডলো’ এনাটমির ওপর বই প্রকাশ করে ফিঙ্গার প্রিন্টের ইউনিক গঠনের ওপর নানা বিষয় তুলে ধরেন। প্রকাশ থাকে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ব্যবসায়িক কাজে ছোট ছোট শুকনো কাদার খণ্ডে ব্যাবিলিয়ানদের আঙ্গুলের ছাপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আর ১৮৯১ সালে আর্জেন্টিনার হুয়ান ভুসেটিস অপরাধী ধরার পদ্ধতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে আধুনিক যুগের আঙুলের ছাপের ব্যবহার শুরু করেন।

কথা প্রসঙ্গে আবার আল কোরআনের কথাই ফিরে আসি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, আল্লাহতায়ালা যখন কোরআনে বারবার বিচার দিবস ও পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। তখন কাফিররা এই বলে হাসাহাসি করত যে পচাগলা হাড়গুলোকে কীভাবে একত্রিত করা যাবে? একজনের অস্থির সঙ্গে অন্যজনেরগুলো কি বদল হবে না? এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন প্রতি-উত্তরে বলেছেন, ‘মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? বরং আমি তার অঙ্গুলিগুলোর ডগা পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম’ (আল কিয়ামাহ, আয়াত ৩-৪)। বস্তুত এখানে মহান রব ফিঙ্গার প্রিন্টের সক্রিয়তার ওপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর আল্লাহতায়ালা কেবল মানুষের অস্থিতে মাংস পরিয়েই উত্থিত করবেন না; বরং এমন নিখুঁতভাবে মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন, যেমন- জীবদ্দশায় তার আঙ্গুলের সূক্ষ্ম রেখা পর্যন্ত সুবিন্যস্ত ছিল। এখানে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পুনরুত্থানে কত নিখুঁতভাবে পুনরায় মানুষকে হুবহু অবয়ব দেওয়া হবে। কাফিররা বলে গলা পচা অস্থি একজনেরগুলোর সঙ্গে অন্যজনেরগুলো কি মিশ্রিত হবে না? এ ক্ষেত্রে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অস্থি মিশ্রিত হওয়া তো দূরে থাক; বরং নিখুঁতভাবে তিনি মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন।

আসলে যেভাবেই বলি না কেন, ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রকারান্তরে ডেটা ব্যাংক বলে অভিহিত। কেননা জ্বিনের মধ্য সন্নিবেশিত প্রায় সব বৈশিষ্ট্য, শুধু শারীরিক গঠনই নয় বরং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত আঙ্গুলের ছাপে এনকোড করা থাকে। তাই আল্লাহ এখানে কাফিরদের জবাব ও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন দিয়েছেন যে শুধু মাত্র আঙ্গুলের ডগার প্রিন্ট দিয়ে যদি একটি মানুষের সম্যক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তবে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের অস্থি দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করা কোনো ব্যাপারই না। এ সূত্র ধরে হয়তো অনেকেই বায়োমেট্রিকস বায়োলজিক্যাল ডেটা পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত আছেন। এখানে গ্রিক শব্দ ইওঙ, যার অর্থ জীবন বা প্রাণ এবং গবঃৎরপ হলো পরিমাপ করা। মূলত বায়োমেট্রিকস এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে কোনো ব্যক্তির গঠনগত এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করেছি, একজনের আঙ্গুলের ছাপ বা টিপ-সই অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে মিল নেই। আর এটি মাথায় রেখে প্রথমেই আঙ্গুলের ছাপ ডেটাবেইসে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডারের মাধ্যমে আঙ্গুলে ছাপ ইনপুট নিয়ে ডেটাবেইজে সংরক্ষিত আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে তুলনাপূর্বক যেকোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। আসলে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার হচ্ছে বহু ব্যবহৃত একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস, যার সাহায্যে মানুষের আঙ্গুলে ছাপ বা টিপসইগুলো ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে, তা পূর্ব থেকে সংরক্ষিত আঙ্গুলের ছাপ বা টিপসইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে যারা দৈহিকভাবে আঙ্গুলের কাজ করেন, সে ক্ষেত্রে রেখাগুলো মিলে বা মুছে গেলে, এই পরীক্ষায় জটিলতার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উপর্যুক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, আঙ্গুলের ছাপ আল্লাহতায়ালার মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি।

লেখক: বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে কুখ্যাত খুনিদের একজনের চামড়ায় বাঁধানো একটি বইয়ের সন্ধান মিলেছে একটি জাদুঘরের কার্যালয়ে। ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে সাফোকের পোলস্টিডে রেড বার্ন গুদামঘরে প্রেমিকা মারিয়া মার্টেনকে খুন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন উইলিয়াম কর্ডার নামের এক ব্যক্তি। তার চামড়া দিয়েই বইটি বাঁধানো বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সাফোকের ময়সেস হল মিউজিয়ামে এই বই একইরকম অন্য আরেকটি বইয়ের সঙ্গে প্রদর্শন করা হবে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

হেরিটেজ কর্মকতা ড্যান ক্লার্ক বলেছেন, এই বইগুলোর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাছাড়া, মানুষের চামড়ায় বাঁধানো প্রথম বইটি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য রেখে তিনি কোনো অভিযোগ পাননি বলে জানান।

‘হরিবল হিস্টোরিজ’ রচনা সমগ্রের লেখক টেরি ডেয়ারি অবশ্য এই প্রত্নবস্তুগুলো বীভৎস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এমন দুটো বই-ই তিনি পুড়িয়ে ফেলতে চান।

সাফোকের পোলস্টিডে ১৮২৭ সালের ওই খুনের ঘটনা জর্জিয়ান ব্রিটেনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তখন থেকেই ঘটনাটি বহু সিনেমা, বই, নাটক এবং লোকগীতির বিষয়বস্তু হয়ে আছে।

সবচেয়ে বেশি চাউর হয়েছে কর্ডারের সঙ্গে মার্টেনের প্রেমকাহিনীর সংস্করণ। এই কাহিনীতে বলা আছে, কর্ডার রেড বার্ন -এ দেখা করার জন্য আসতে বলেছিলেন প্রেমিকা মার্টেনকে।

সেখান থেকে পালিয়ে একটি শহরে গিয়ে তারা বিয়ে করবেন বলেও জানিয়েছিলেন কর্ডার। কিন্তু সেই রেড বার্নেই মার্টনকে গুলি করে খুন করেন কর্ডার এবং খড়ের গাদায় পুঁতে দেন লাশ।

১৮২৮ সালের ১১ আগস্ট কর্ডার ধরা পড়েন এবং প্রকাশ্যেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার মৃতদেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা হয় বই। সেই বইয়ে লিপিবদ্ধ ছিল কর্ডারের বিচারের কাহিনি।

১৯৩৩ সালে বইটি জাদুঘরে প্রদর্শন করা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়করা ক্যাটালগ দেখতে গিয়ে বুঝতে পারেন সেখানে আরেকটি বই রয়েছে যেটি এত দিন চোখে পড়েনি।

সেই বইটি জাদুঘরে দান করেছিল একটি পরিবার, যাদের সঙ্গে কর্ডারের দেহ কাটাছেঁড়া করার সার্জনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বইটি জাদুঘরের গুদামে ছিল না, বরং ছিল কার্যালয়ের বইয়ের শেলফে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বইটি বাঁধাই করা ছিল অনেক বেশি সনাতনী উপাদান দিয়ে। হেরিটেজ কর্মকর্তা ক্লার্ক বলেন, জাদুঘরে হারানো বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। যেটি দশকের পর দশক ধরে দেখা হয়নি।

কর্ডারের চামড়ায় বাঁধানো প্রথম বইয়েরর সঙ্গে দ্বিতীয়টির কিছুটা পার্থক্য আছে। প্রথম বইয়ের চামড়ার মলাট অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ। আর দ্বিতীয় বইয়ের কেবল বাঁধাইয়ের জায়গা এবং কোনাগুলোতে চামড়া লাগানো আছে।

মানুষের চামড়া দিয়ে বই বাঁধাই করা ‘এনথ্রোপোডার্মিক বিবলিওপেজি’ নামে পরিচিত। ‘হরিবল হিস্টোরিজ’-এর লেখক টেরি ডেয়ারির মতে, একজন মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার চেয়েও জঘন্য কাজ হচ্ছে মৃত্যুর পর তার দেহ ছিন্নভিন্ন করা। চামড়া দিয়ে বই বাধাঁনো আরও বাড়াবাড়ি।

তবে হেরিটেজ কর্মকর্তা ক্লার্ক বলছেন, ‘দেশজুড়ে প্রতিটি জাদুঘরেই আমরা মানুষের দেহাবশেষ দেখতে পাই।’

সূত্র: বিডিনিউজ

স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা। তার ১৯ দফা কর্মসূচি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূল তন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি ছিল। ১৯ দফাতেই স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। তার আমলে জনপ্রিয় খালকাটা কর্মসূচি চালু করে ‘তলাবিহীন ঝুড়ির’ অপবাদ থেকে দেশকে শস্য ভাণ্ডারে রূপান্তরিত করে। তাইত জিয়া অল্পদিনেই জনগণের জনপ্রিয় নেতা হতে সক্ষম হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া জাতির ক্রান্তিলগ্নে জনগণের সামনে নিয়ে আসেন ভিষণ ২০৩০। এরই আলোকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমন্বয়ে ও আরও সুপরিসরে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে রাষ্ট্র মেরামতের লক্ষ্যে তারই ৩১ দফা কর্মসূচি।

তার ৩১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দলকে একই প্ল্যাটফর্মেও আনতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এ দর্শন নিয়ে দেশে অনুষ্ঠিত কনসার্টগুলো অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। সবার আগে বাংলাদেশ এই টাইটেলের মাধ্যমে দেশকে ভালোবাসার কথা মমত্ববোধের কথা যেন ধ্বনিত হচ্ছে। তার এ তত্ত্বের মাধ্যমে যেন আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সেই বিশেষ বাক্যটি যেন উচ্চারিত হচ্ছে- ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড় আর দলের চেয়ে দেশ বড়।’

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার ১৭ বছরে দেশের রাষ্ট্রের এমন কোনো খাত নেই যেখানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেননি। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে মানুষের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থায় দেখতে পাই তারেক রহমানের ভূমিকা। দৃঢ় কণ্ঠে তার কর্মীদের ধৈর্যধারণ ও প্রতিহিংসা পরিহার করার জন্য আহ্বান জানান। তার আহ্বানে বেশ সাড়া মেলে। যেহেতু রাষ্ট্রের সব কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে তা মেরামত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারেক রহমান। মেরামত করার লক্ষ্য নিয়ে জনগণের সামনে গবেষণার ফসল ৩১ দফা কর্মসূচি পেশ করেছেন। তিনি এ ৩১ দফা কর্মসূচি নিয়ে এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন। ওয়ার্ড পর্যায়, ইউনিয়ন, পৌরসভা, থানা এবং জেলাপর্যায়ে ৩১ দফার কর্মসূচির প্রশিক্ষণ চলছে। অনেক ক্ষেত্রে তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাতদিন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। কর্মীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে ৩১ দফার কর্মসূচির বিষয়টি জানানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফসল নয় বরং রাষ্ট্র হলো আপামর জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন ‘আমিই রাষ্ট্র’। এই আমিত্ববোধের জন্য সেই চতুর্দশ লুইকে প্রাণ দিতে হয়েছিল গিলোটিনে। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ও নিজেকে মনে করতেন তিনিই বাংলাদেশ; কিন্তু গণভবনের পেছনের দরজা দিয়ে তাকেও পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে। স্বৈরাচার এরশাদকেও এক সময় ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে। বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মনে করেন ৩১ দফা বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মালিকানা হবে দেশের সব জনগণের এবং যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হবে ন্যায্যতা ও সাম্যের ভিত্তিতে এবং সব মানুষের অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে। তারেক রহমান তার প্রতিটি বক্তব্যে বারবার বলেছেন দলীয় নেতা-কর্মীকে জনগণের মনকে জয় করতে হবে আর জনগণের মন জিতে নেওয়ার ভেতর দিয়েই জনগণের দলে পরিণত হতে হবে। তিনি মনেপ্রাণে চান বিএনপি যেন জনগণের দল হয়। তাই তো বলেন, মনে রাখতে হবে আগামীর বাংলাদেশ হবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের ভেতর দিয়ে একটি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করবে বহুল কাঙ্ক্ষিত ৩১ দফা।

তারেক রহমান মনে করেন তার প্রতি তার পরিবার ও দলীয় নেতা-কর্মীর ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে সেটির জবাব দিতে ৩১ দফার সফল বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। তিনি মনে করেন ৩১ দফার সফল বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে ভোটের অধিকার আদায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলেই একটি বসবাসযোগ্য আগামীর রাষ্ট্র নির্মাণ করা সম্ভব। অতি সম্প্রতি নিজের একটি বক্তব্যে উল্লেখ করেন তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে তার মাতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে সীমাহীন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার কনিষ্ঠ ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এক নির্বাসিত জীবনে। তিনি বলেছেন এসব ভুলে গিয়ে তিনি ৩১ দফার নিরিখে নির্মাণ করতে চান ভারতের নাগপাশ থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় আধিপত্যবাদের আগ্রাসনে বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ। গত ১৭ বছরে আওয়ামী শাসনামলে এটি অমন হয়েছিল যে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের অংশগ্রহণ ছাড়া যেন অকল্পনীয় ছিল। জনগণ এটাকে নেতিবাচক হিসেবে নিয়েছিল। ক্রমান্বয়ে দেশ যেন ভারত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এরা আমাদের স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র বিকাশ অর্থনৈতিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্নের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা হচ্ছে ভারতীয় আগ্রাসন মুক্ত সেই সার্বভৌম ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার বীজ যে বাংলাদেশ ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার প্রথম দফায় এক যুগান্তকারী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা আছে ‘প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সব মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।’ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে অগ্রগণ্য রেখে সব মত ও পথকে এক সুতোয় গাঁথার কর্মযজ্ঞ ইতোমধ্যে তারেক রহমানের বক্তব্যের ও দেশব্যাপী দেশের মানুষকে ৩১ দফার আলোয় আলোকিত করার নানান কর্মসূচির মধ্যে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে।

শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে তারেক রহমানের ভাবনা হলো- আমাদের শিক্ষার মান যাচ্ছেতাই অবস্থা। বিগত সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করেছে কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারেনি। ৩১ দফায় শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ আছে, ‘বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে নিম্ন ও মধ্যপর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। একই মানের শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া হবে। যোগ্য ও দক্ষ মানবিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপি ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে। ক্রীড়া উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত থাকবে। অনৈতিক সংস্কৃতি অগ্রাসন রোধ করা হবে।’ রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি এখানে মিল পাওয়া যায় যেমন- পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এবং বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, প্রতিযশা শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে ‘উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা’ প্রবর্তন করা হবে। সমাজে দুর্নীতি যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে আছে ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যাংক লুটের মাধ্যমে, প্রকল্পের অর্থের নয়ছয় করে বিদেশে অর্থ পাচার করেছে। দুর্নীতির ব্যাপারে ৩১ দফা কর্মসূচিতে উল্লেখ আছে- ‘দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না।বিগত দেড়দশকব্যাপী সংগঠিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতি অনুসন্ধান করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের বাইরে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে।’

দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও সম্প্রসারিত করা হবে। শহীদ জিয়া কৃষি খাতকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ৩১ দফার ক্ষেত্রে এর নমুনা দেখতে পাচ্ছি, যথা: কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব ইউনিয়নে কৃষিপণ্যের জন্য সরকারি ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনে ভর্তকি দিয়ে হলে ও শস্য বিমা, পশু বিমা, মৎস্য বিমা এবং পোলট্রি বিমা চালু করা হবে। কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে। কৃষি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন এবং গবেষণার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এতদসংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতকে প্রণোদনা দেওয়া হবে। দেশের সম্পদ হলো যুবসমাজ তাদের নিয়ে ও কর্মসূচি আছে, যেমন- যুবসমাজের ভীষণ চিন্তা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আধুনিক যুগোপযোগী যুবউন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এক বছরমেয়াদি অথবা কর্মসংস্থান না পর্যন্ত যেটাই আগে হবে শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক এবং স্বাচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তারই সন্তান তারেক রহমান রাষ্ট্রের দায়িত্ব পেলে দেশেই স্বাধীন সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা পাবে। তারই ইচ্ছার প্রতিফলন ৩১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে জাতির প্রত্যাশা।

লেখক:

মিজানুর রহমান

সাবেক ব্যাংকার ও কলামিস্ট

বিষন্নতা ভর করা আবেগী কোনো মন। হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাগুলো কিছু বলতে চায়। সমাজের বানানো শৃঙ্খল হয়তো কাঁটা হয়েছে মনের দুয়ারে। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলা মানে পাথরের সমাজে অন্যায়। তবে হারিয়ে যাওয়া সেই মন কিছু বলতে চায়। দম বন্ধ হয়ে থাকা কথাগুলো আবেগ-স্পর্শে বাইরে আসতে চায়। ঠিক তা যেনো রং আর তুলির আঁচড়ে বলে যায় হাজারো না বলা কথা। প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় কিংবা কঠিন কোনো দমকা বাতাসের মতো আঁকা বা বলা হয়ে যায় সেই কথা। যা শুধু শিল্পী আর রংয়ের ছোঁয়াগুলোই বুঝে সেসব ভাষা।

পাঠক, এমনি একজন তরুণ চিত্রশিল্পী লুৎফা মাহমুদা। যিনি তার কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন মানুষের আবেগের সম্পর্কগুলোকে প্রকৃতির ছবিতে। সেসব ছবি দেশে-বিদেশের নানা প্রদর্শনীতে বেশ প্রশংসা অর্জনও করেছেন।

লুৎফা মাহমুদা ভারতের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে মানুষের আবেগ, সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিবেশের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর অনন্য শৈলী বাস্তবতাবাদ এবং বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের উপাদানগুলোর এক ব্যতিক্রমী মিশ্রণ, যা শক্তিশালী ও চিন্তাকর্ষক চিত্ররচনার মাধ্যমে দর্শকদের আকর্ষণ করে।

তাঁর শিল্পকর্মে পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বায়নের প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়। প্রাণবন্ত রঙ এবং সূক্ষ্ম বিবরণ ব্যবহার করে তিনি এমন চিত্র সৃষ্টি করেন যা দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখে এবং বিশ্বের জটিলতা নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

লুৎফা মাহমুদার শিল্পকর্মে পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বায়নের প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকা লুৎফা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে নিজের নিষ্ঠা-একাগ্রতা- অধ্যাবসায়সহ কাজের প্রতি ভালোবাসা থেকেই। মনের কোণায় জমে থাকা নিশ্চুপ কষ্টগুলোকে আড়ালে রেখে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ শিল্প মাধ্যমে তিনি নিজের সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

কথায় কথায় বললেন, ‘দেশের অনেক সেক্টরের মতোই আমাদের জগতেও বেশ সিন্ডিকেট রয়েছে। এটার অনেক শিকার হয়েছি আমি। দেখা গেছে একটা কাজের আগে আমাকে নিয়ে নানাভাবে পজিটিভ কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু ফাইনাল প্রজেক্টের সময় আমি নাই। তখন আমি কিছু বলি নাই। নিরবে সরে এসেছি। আসলে আমি কাজে বিশ্বাসি। আমি এটা জানি- যোগ্যতা থাকলে কোনো পলিটিক্স করেই কেউ কাউকে আটকিয়ে রাখতে পারবেন না। আজ আমি বেশ ভালো ভালো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমনও হয়েছে যারা আমাকে নিয়ে পলিটিক্স করেছেন, তারা দেখা গেছে আমার গ্রুপে থাকা কারও সঙ্গে কাজ করছেন। এটাই আমার পাওয়া।’

এতো গেলো কাজ নিয়ে গ্রুপিং-সিন্ডিকেটের কথা। নিজের কাজের কথা আসতেই লুৎফা বললেন, ‘আমি প্রকৃতি থেকেই কাজের অনুপ্রেরণা পাই। মানুষের মনের অনুভূতিগুলো প্রকৃতির মাধমে ফুটিয়ে তুলি। প্রকৃতি যেমন শান্ত-স্নিগ্ধ। আমি মনেকরি মানুষের মনটাও তাই। আবেগগুলোও তেমন। যা আমি আমার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি। তাছাড়া লেখালেখি করা আমার একটা অন্যরকম ভালো লাগার জায়গা। আমি যেহেতু একটু ইন্ট্রুভাট টাইপের মানুষ। তাই সময় পেলে কবিতা লেখার মাধ্যমে আমার মনের কথাগুলো বলি। সেই লেখাগুলোও আমার ছবির ক্যানভাসে স্থান পায়।’

নিজের চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠার বিষয়ে লুৎফা জানান, টাঙ্গাইলে এইচএসসি পাশ করার পরই চলে যান শান্তিনিকেতনে। সেখানে গ্রাফিক আর্টসে পড়াশোনা করে পেইন্টিংসের ওপর কাজ করা শুরু করেন। পেশাগতভাবে পেইন্টিংসকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। বেশ কিছু বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করে বাড়িয়ে তোলেন আত্মবিশ্বাস। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পেইন্টিংস নিয়ে ঘুরেছেন নানা দেশে। পরিচিত হয়েছেন সেসব দেশের চিত্রকর্ম আর সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে। সব দেখেশুনে তিনি এখন সফল, পেশাদার নিভৃতচারী একজন চিত্রশিল্পী।

শান্তিনিকেতন থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে বাংলাদেশে ফেরার পর থেকে পেশার শুরু এবং এর বিস্তৃতি অনেকটা গল্পের মতো। শুরুতেই তিনি পেইন্টিংসের কাজ পেলেন দেশের নামি একটি কোম্পানির পক্ষ থেকে। দেশে দিতে থাকলেন একের পর এক চিত্রপ্রদর্শনী। এসব প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তিনি মূলত বাংলাদেশে শিল্পী হিসাবে লুৎফার পরিচিতি বাড়তে থাকে। এরপরই চিত্রকর্ম নিয়ে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে তার সফল পদচারণা।

তিনি আন্তর্জাতিকভাবে চিত্রকলা পাঠদান ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তাসখেন্টের ফাইন আর্টস একাডেমিতে একজন অ্যাজান্কট ফ্যাকাল্টি হিসেবেও কাজ করেছেন এবং শিল্প প্রকল্পের আয়োজন ও প্রদর্শনী কিউরেট করেছেন। উজবেকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর শিল্পকর্ম থাইল্যান্ড, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, মালদ্বীপ, দুবাই, চীনসহ বহু দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্যারিসের হারমোনিস্টস পারফিউম, বিভিন্ন দূতাবাস ও কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর কাজ উপস্থাপিত হয়েছে।

লুৎফা মাহমুদার একটি শিল্পকর্ম। ছবি: সংগৃহীত

তিনি সায়পা পুরস্কার, ইন্টারন্যাশনাল আর্ট বিয়েনালে, এশিয়ান আর্ট বিয়েনালেসহ জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনী (শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক), এবং শি’আনের সিল্ক রোড প্রদর্শনীর মতো নানা আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

লুৎফা মাহমুদা ভারতীয় খ্যাতনামা শিল্পী সনৎকার, কে.জি. সুব্রহ্মণ্যন এবং সোমনাথ হোর-এর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করেছেন।

পেইন্টিংস নিয়ে লুৎফা মাহমুদার বিশেষ স্বপ্নের জায়গাটাও বেশ চ্যালেঞ্জিং। তিনি বলেন, ‘আমি বরাবরই চেয়েছি, পেইন্টিংস নিয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বদল করা। পেইন্টিংসটাকে যারা শুধু সুদৃশ্যমান কোনো চিত্র ভেবে থাকেন, তারা ভুল করেন, তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বদলাতে হবে। পেইন্টিংসটা একটা ঐতিহ্যও-সেটা বোঝানোর জন্য আর্ট-অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে সম্পৃক্তদের কথা বলা জরুরি। আমি চাই, আর্টিস্টদের কথা বলার মতো সে রকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক।’

নিজের বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে লুৎফা জানান, সামনে বেশকিছু বড় বড় প্রজেক্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। প্রাইভেট কিছু কোম্পানির জন্য পেইন্টিংয়ের কাজ করার পাশাপাশি দেশে অবস্থিত বিদেশি অ্যাম্বাসির কাজ নিয়েও রয়েছে ব্যস্ততা। এছাড়া বেশকিছু চিত্র প্রদর্শনীর কাজ গোছাচ্ছেন বলে জানান লুৎফা মাহমুদা।

রমজানের দীর্ঘ এক মাস রোজার পর ঈদ আসে আনন্দ ও খুশির বার্তা নিয়ে। তবে এই আনন্দ অনেকের জন্য কিছুটা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদি খাবারের ব্যাপারে সতর্কতা না নেওয়া হয়।

ঈদে ও পরের কয়েক দিন অতিরিক্ত খাওয়া, তৈলাক্ত ও ভারী খাবারের আধিক্য এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে অনেকেই পেটের সমস্যায় ভোগেন।

বদহজম, গ্যাস, বমি, ডায়রিয়া, অ্যাসিডিটি ইত্যাদি সমস্যা এড়াতে খাবারের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে দীর্ঘ দিনের সংযমের পর হঠাৎ করে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

হেল্থ এইড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার আফিফ বাসার এই বিষয়ে বলেন, “রোজার এক মাস শরীর একটি নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হঠাৎ করে অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। তাই ঈদের দিন ও পরের কিছুদিন খাদ্য তালিকা ভারসাম্যপূর্ণ রাখা খুবই জরুরি।”

ঈদের দিনে খাবারের পরিকল্পনা

ঈদের দিনে অনেকেই প্রচুর পরিমাণে সেমাই, পায়েস, বিরিয়ানি, কোরমা, রোস্ট, মিষ্টান্ন ইত্যাদি খেয়ে ফেলেন।

তবে পার্সোনা হেলথের পুষ্টিবিদ শওকত আরা বলছেন, “খাবার অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে এবং দিনের বিভিন্ন সময় ভাগ করে খাওয়া উচিত।”

ঈদের খাবারে পোলাও, মাংস, বিরিয়ানি, মিষ্টিজাতীয় খাবার

এই ধরনের খাবার বেশি খাওয়া হয়। আর অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে বদহজম, গ্যাস, অ্যাসিডিটি, এবং অন্যান্য পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এসব খাবার কেমন পরিমাণে এবং কীভাবে খাওয়া উচিত, তা জানা জরুরি।

পোলাও ও বিরিয়ানি

পরিমাণ: ১ কাপ (১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম) পর্যন্ত খেতে পারেন, তবে এটি পুরো প্লেট ভরে না খেয়ে সালাদ ও টক দইয়ের সঙ্গে খাওয়া উচিত।

খাওয়ার পদ্ধতি: দুপুরের খাবারে খেলে ভালো হয়, রাতে এড়িয়ে চলা ভালো। কারণ এতে কার্বোহাইড্রেইট বেশি থাকে, যা রাতে ধীরে হজম হয় এবং ওজন বাড়তে পারে।

গরু ও খাসির মাংস

পরিমাণ: দিনে দুতিন টুকরার বেশি খাওয়া ঠিক নয় (প্রায় ৭৫-১০০ গ্রাম)।

খাওয়ার পদ্ধতি: বেশি তেল-মসলা ছাড়া রান্না করা হলে ভালো হয়। গ্রিল্ড, সেদ্ধ বা হালকা ভাজা অবস্থায় খাওয়া ভালো। রাতে ভারী মাংস না খাওয়াই শ্রেয়।

মুরগির রোস্ট ও কাবাব

পরিমাণ: দুতিন টুকরা (৭৫-১০০ গ্রাম) খাওয়া নিরাপদ।

খাওয়ার পদ্ধতি: গ্রিল্ড, বেইকড বা কম তেল-মসলাযুক্ত রোস্ট বা কাবাব খাওয়া ভালো। মুরগির মাংস গরুর মাংসের তুলনায় হজমে সহজ, তাই এটি দুপুর বা রাতের যে কোনো সময় খাওয়া যেতে পারে।

ফিরনি, জর্দা ও অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় খাবার

পরিমাণ: দুতিন টেবিল-চামচ (৬০-৮০ গ্রাম) পর্যন্ত খাওয়া নিরাপদ।

খাওয়ার পদ্ধতি: ভারী খাবারের পর পরই না খেয়ে অন্তত দুয়েক ঘণ্টা পর খাওয়া ভালো। রাতে মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়াতে হবে। কারণ এটি হজম হতে সময় নেয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বিকালের খাবার

গ্রিল্ড, বেইকড কাবাব বা রোস্ট, হালকা নাশতা (ফল, বাদাম, দই) খাওয়া হবে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ঈদের পরের কয়েক দিনের খাবার যেমন হওয়া উচিত

সকালে

ঈদের সকাল ও পরের কয়েক দিন শুরু হোক হালকা ও সহজপাচ্য খাবারের মাধ্যমে। এসময় পেটের জন্য হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া ভালো। এমন খাবারের মধ্যে রয়েছে-

এক গ্লাস গরম দুধ বা টক দই

দুতিনটি খেজুর

দুয়েকটি খোসাসহ ফল (আপেল, নাশপাতি, কলা)

সামান্য বাদাম ও চিয়া সিডস

এক টুকরা ব্রাউন ব্রেড বা রুটি

ক্যালোরি পরিমাণ: এই নাশতা থেকে ২৫০ থেকে ৩শ’ ক্যালোরি পাওয়া যায়, যা সকাল শুরু করার জন্য যথেষ্ট।

দুপুর (হালকা ও পরিমিত খাবার)

ঈদের দিনে দুপুরের খাবারে ভারী খাবার খাওয়ার পরের দিনগুলোতে বেশি তেল-মসলাযুক্ত খাবার না খাওয়াই ভালো।

এক প্লেট লাল চালের ভাত বা আটার রুটি

এক বাটি ডাল

এক টুকরো মাছ বা গ্রিল্ড চিকেন

প্রচুর পরিমাণে সালাদ

এক গ্লাস লাচ্ছি বা টক দই

ক্যালোরি পরিমাণ: ৪শ’ থেকে ৫শ’ ক্যালোরির মধ্যে রাখা উচিত, যাতে শরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় কিন্তু অতিরিক্ত ভারী না লাগে।

বিকেল (হালকা খাবার ও পানীয়)

ঈদের দিন ও পরের কয়েকদিন বিকেলে অতিথিদের আপ্যায়নে সাধারণত বিভিন্ন ভাজাপোড়া খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে এসব খাবার বেশি না খেয়ে বিকেলের নাশতা স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত।

ছোলা, গাজর, শসা, টমেটো, ধনেপাতা, টকদই মিশিয়ে চটপটি বা সালাদ

এক গ্লাস ফলের স্মুদি (আম, কলা, স্ট্রবেরি বা পেয়ারা)

এক মুঠো বাদাম ও কিশমিশ

দই বা দই-চিড়া।

ক্যালোরি পরিমাণ: ৩শ’ থেকে ৩৫০ ক্যালোরির মধ্যে রাখা উচিত, যাতে রাতের খাবারের জন্য পেট যথেষ্ট খালি থাকে।

রাতের খাবার (সহজপাচ্য ও কম মসলাযুক্ত খাবার)

ঈদের রাতের খাবারে ভারী ও মসলাযুক্ত খাবারের পরের কয়েক রাতে হালকা ও সহজপাচ্য খাবার বেছে নেওয়া উচিত। এমন খাবারের মধ্যে থাকতে পারে-

মুরগি বা সবজি খিচুড়ি

গ্রিল্ড মাছ বা মুরগি

প্রচুর সালাদ ও টক দই

এক টুকরা ডার্ক চকলেট (মিষ্টি খেতে হলে)

ক্যালোরি পরিমাণ: ৪শ’ থেকে ৫শ’ ক্যালোরি হওয়া উচিত, যাতে ঘুমের আগে হজমের সমস্যা না হয়।

পেটের সমস্যা এড়াতে কিছু পরামর্শ

অতিরিক্ত তৈলাক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলা

ঈদের দিনে প্রচুর পানি পান (৮-১০ গ্লাস) করতে হবে।

এছাড়া ঈদের দিনে ফলমূল ও শাকসবজিও খেতে হবে।

উৎসবের সময়ে একবারে বেশি না খেয়ে বারবার ছোট পরিমাণে খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি মিষ্টিজাতীয় খাবার পরিমিত পরিমাণে উপভোগ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ভারী খাবার খাওয়ার পরপরই অনেকে শুয়ে পড়েন। সেটা না করে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটি করতে হবে। ঈদের দিনে খাবার টেবিলে টক দই রাখা প্রয়োজন, যা হজমে সহায়ক।