সাম্য, দ্রোহ ও প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জয়ন্তী আজ (২৫ মে)। বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পুরুষ নজরুল। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃৎ লেখক। তার লেখনী জাতীয় জীবনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তার কবিতা ও গান মানুষকে যুগে যুগে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার গান ও কবিতা ছিল প্রেরণার উৎস।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমেদ, মা জাহেদা খাতুন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার তাকে জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। ১৯৭৬ সালে বিদ্রোহী কবির কাব্যময় জীবনের অবসান ঘটে। দীর্ঘদিন চেতনাহীন নির্বাক থাকার পর ৭৭ বছর বয়সে ঢাকায় থমকে যায় বাংলাদেশের জাতীয় কবির জীবন। তবে দৈহিক মৃত্যু হলেও সৃষ্টির আলোয় আজও তিনি অমর হয়ে আছেন। নিজের ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে চিরস্থায়ীভাবে ঠাঁই করে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে।

নজরুল ছিলেন সব্যসাচী লেখক। গল্প, কবিতা, উপন্যাস কিংবা সংগীত-সাহিত্য, শিল্পের সব শাখায় নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ‘প্রেমিক’ নজরুলের লেখনীতে একদিকে উঠে এসেছে প্রেমের সঞ্জীবনী বাণী। অন্যদিকে এসেছে দ্রোহের গান। শুধু প্রেম আর দ্রোহ-ই নয়, পীড়িতের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির কথাও বারবার এসেছে নজরুলের লেখনীতে। তাই শিল্প-সাহিত্যের নানা শাখায় আজও তিনি ‘উন্নত মম শীর’।

কোনো সাহিত্যের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত থাকে তার ভাষার মধ্যে। আর ভাষার প্রাণ সজীব থাকে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। কিন্তু কোনো ভাষাকে বিস্তার লাভের জন্য বেশি প্রয়োজন সেই ভাষার অর্থনৈতিক প্রবাহ এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রসঙ্গত বাংলা সাহিত্যের অর্থনৈতিক বাজার খুব ছোট কিন্তু এই ভাষার জনগোষ্ঠী বিশাল। মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্ব-ভাষা তালিকায় বাংলার অবস্থান পঞ্চম এবং বহুল ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে এর অবস্থান সপ্তম। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বাংলায় কথা বলেন ২২ কোটির বেশি মানুষ। এই ছোট অর্থনৈতিক বাজারে লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সহযোগীরা খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ জীবনযাপন করতে পারেন না। এই বিষয়টি বাংলা সাহিত্য সম্ভাবনার অন্যতম অন্তরায়। তবে বিশ্বাস করি, এই অন্তরায় আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাটিয়ে উঠবে।

বাংলা ভাষা বিকাশের ইতিহাস ১৩০০ বছরের পুরোনো। চর্যাপদ আমাদের ভাষার আদি নিদর্শন। অষ্টম শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষে এসে বাংলা ভাষা তার বর্তমান রূপে বিবর্তিত হয়। বাংলা ভাষালিপি ও ভাষার ব্যবহার বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে শব্দগত ও উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য রয়েছে। বাংলার নবজাগরণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালি অস্তিত্বের যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাকরণের ভাষা আন্দোলন বাংলাকে নতুন জীবন দান করেছে। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন বাংলাদেশের সব রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করাও ভাষা বিস্তারে বড় সাফল্য এসেছে। সেই সঙ্গে ভাষাশহিদদের সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করাও আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র কি সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয় কিংবা সমাজের উচ্চবিত্তরা তাদের সন্তানদের কোন ভাষা শিক্ষায় বড় করেন। আমাদের উচ্চ আদালত কোন ভাষা দ্বারা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের নাগরিক তৈরি না করে শুধু বিশ্বনাগরিক তৈরি করা করা কি ঠিক? এটিই এখন বড় প্রশ্ন?

বৈশ্বিক জ্ঞান সূচকের (গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স) তালিকায় বিশ্বের ১৩৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে বাংলাদেশ। আমরা জানি জ্ঞানই জীবনপ্রদীপ। জ্ঞান দ্বারাই লিখিত ও পঠিত হয় সাহিত্য। এ কারণে আমাদের জনসংখ্যা বেশি হলেও পাঠক সংখ্য কম। কিন্তু পাঠক সংখ্যা কম হলেও অন্যান্য ভাষার তুলানায় লেখক সংখ্যা কম নয়। বেশি বেশি লেখক সংখ্যার যেমন ভালো দিকও আছে তেমন মন্দ দিকও আছে। মন্দ দিক হলো প্রচুর পরিমাণ মানহীন বই প্রকাশিত হলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে সাহিত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই এই দিকটি এখন নতুন প্রজন্মকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? এ প্রশ্ন কেবল সাহিত্যিক কিংবা পাঠকদের নয়, অধিকাংশ বাংলাভাষীর। কারণ, স্বাধীনতার ৫০ বছরে একটি শ্রেণি, বড় পরিসরে ইংরেজিতেই কথা বলে। তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কিংবা সাহিত্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাতে করে দেশীয় সংস্কৃতির সংকট তৈরি হচ্ছে। একজন মানুষ একাধিক ভাষা শিখতে পারে এটা দোষের নয় বরং বিরাট গুণ বলা যেতে পারে, কিন্তু অন্য শিখতে গিয়ে যেন মাতৃভাষার অবজ্ঞা না হয় সেদিকেও খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করতে হবে যেমন ব্যক্তিকে সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকেও।

অনেক বাঙালি আছেন যারা ইংরেজিতে লিখে সুনাম কুড়িয়েছেন। যেমন বাঙালি তরুণী মেঘা মজুমদার। তার ‘আ বার্নিং’ নামের ৩২০ পাতার প্রথম উপন্যাসের প্রশংসা ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’ বা ‘দ্য নিউ ইয়র্কার-এর পাতায় পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে দুই দশক আগে এমনই এক বাঙালি মেয়ে ঝুম্পা লাহিড়ীর গল্প সংকলন ‘ইন্টারপ্রেটর অব ম্যালাডিজ’-এর কথা। সেটাও ছিল লেখকের প্রথম বই। আর প্রকাশ মাত্রই সেই বই নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল পশ্চিমা দুনিয়ায়।

তাহমিমা আনামের অ্যা গোল্ডেন এজ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ ছাড়া তাহমিমা আনাম ‘দ্য গুড মুসলিম’ গ্রন্থের রচয়িতা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জিয়া হায়দার রহমান ২০১৪ সালে তার প্রথম উপন্যাস ‘ইন দ্য লাইট অব হোয়াট উই নো’ প্রকাশ করেন। ২০১৫ সালে গ্রন্থটি সাহিত্যে জেমস ট্যাইট ব্ল্যাক প্রাইজ অর্জন করে। প্রথম বইয়ের জন্যই জিয়া হায়দার সমুজ্জ্বল প্রশংসা এবং অভিনন্দন লাভ করে, ‘দ্য নিউ ইয়র্কার’-এর ভাষায় যা ‘আশ্চর্যজনকভাবে অর্জিত’। ২০০৩ সালে মনিকা আলীর ব্রিক লেন ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য ছোট তালিকাভুক্ত হয়। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ফায়েজা হাসানাতের প্রথম ছোটগল্প সংকলন দ্য বার্ড ক্যাচার অ্যান্ড আদার স্টোরিজ-এ লিঙ্গ আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক ভালোবাসা এবং পরিচয় ও পরিবার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। শাজিয়া ওমরের ‘লাইক অ্যা ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই’ গ্রন্থে ঢাকার মাদকাসক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নেশাচ্ছন্ন ও ধোঁয়াশাময় জীবন পরিস্ফূটিত হয়েছে। রাশিদ আসকারী ইংরেজি ভাষায় গল্প লেখার মতো যথেষ্ট শৈল্পিক মেধার প্রদর্শন দেখিয়েছেন। তার ছোটগল্পের সংকলন নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান অ্যান্ড আদার স্টোরিস (২০১১) ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কাজী আনিস আহমেদের প্রথম উপন্যাস ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইন মাই হ্যান্ডস’ বইটিও ইতোমধ্যে দারুণ সারা ফেলেছে। এভাবে অনেকের নাম বলা যেতে পারে যেমন, সাজিয়া ওমর, ফারাহ গজনবি, মাহমুদ রহমান, মারিয়া চৌধুরী, মুনিজ মজনুর, সাদ হোসেন, শর্বরী আহমেদ, শ্রাবন্তী নার্মিন আলি, জাভেদ জাহাঙ্গীর, আইমদী হোসেন, নুজহাত মান্নান, রুমানা সিদ্দিক, রুবানা হক, লীমান সোবহান, আজফার হোসেন, আদিব খান, নিয়াজ জামানসহ অনেক সাহিত্যিকের। এই বিষয়টি দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের লেখার বিষয়বস্তু জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে, শুধু ভাষার মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত দুঃখবোধে মাতৃভাষা ছেড়ে আবার ফিরে এসেছেন। অথচ তার অমর ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ এখন পেঙ্গুইন থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পৃথিবীজুড়ে সমাদৃত হয়েছে। কবিগুরু তার গীতাঞ্জলির অনুবাদ তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এনে দিয়েছেন বিরল সম্মান। নীরদ সি চৌধুরী ইংরেজিতে আত্মজীবনী লিখেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও চর্চা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানি, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, চেক রিপাবলিক, কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে আশাবাদী হওয়ার মতো বিষয় হচ্ছে, চীনা ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলির ৩৩ খণ্ডের অনুবাদ থেকে শুরু করে লালনের গান ও দর্শন ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সোভিয়েত আমলে রুশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের ব্যাপক অংশের অনুবাদ হয়েছে।

সাম্প্রতিক এ ধারা অব্যাহত থাকায় গবেষকরা মনে করছেন, ইংরেজি, চীনা ও জাপানি ভাষার পর বাংলা ভাষা নিয়ে বিশ্বের আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি এ ভাষার প্রসার ও চর্চা বেড়ে চলেছে।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে প্রথম বারের মতো বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য পৃথিবীর সব দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারে, বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতির জন্য রয়েছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার নাম বাংলাদেশ। তাই নতুন প্রজন্মকে আশা হারালে চলবে না, বরং সমস্যা চিহ্নিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য-সংস্কৃতির জাগরণমূলক আন্দোলনে সেলিম আল দীনের ভূমিকা অপরিসীম। যেহেতু বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র, অতএব জাতিগত আত্মপরিচয় জরুরি। আর আত্মপরিচয় সৃষ্টিতে সেলিম আল দীনের কর্মগুলো পথের দিশারি। সেলিম আল দীন নাট্যকার হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও সাহিত্যের নানা শাখাতেই তার ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস রচনা করলেও নাটককেই তিনি বেশি আঁকড়ে ছিলেন। তার নাট্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনা মূলত এগিয়েছে উপনিবেশের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালির হাজার বছরের জারিত রসের পরম্পরার আদর্শে।

কবিতায় রেঁবো-বোদলেয়ার দ্বারা বুদ্ধদেব, নাটকে প্রসিনিয়াম ধারা, উপন্যাসে ওয়াল্টার স্কট প্রভাবে বঙ্কিমের আদর্শ যে আধুনিকতার সূচনা করেছিল তা ছদ্মবেশে অনেকাংশেই গ্রাস করেছিল আমাদের অতীত। ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাব মাথার ওপর দোর্দণ্ড মার্তণ্ডের মতো হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে দুশ বছরে বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকৃতি বা অন্ধ অনুকরণ। আধুনিকতার ধুয়া তুলে অনেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুশাসন পালনেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাঙালির সহস্র বছরের ধারাবাহিকতায় উৎপন্ন আমাদের নিজস্ব শিল্পরীতির সঙ্গে তা চিরবিচ্ছেদের পালা রচনা করল। সেলিম আল দীন বলতেন, ‘আধুনিকতার অর্থ আমার কাছে সর্বগ্রাহিতা ও সৃষ্টিশীল নির্বাচন।’ বোধের বিচরণ, মানবিক প্রকাশ ও উঁচুতর কল্পনা। ইউরোপীয় আঙ্গিকের অন্ধ অনুকরণ নয়। সে প্রেক্ষিতে সেলিম আল ঐতিহ্যের পথ বেয়ে পাঁচালি, কথকতা, মঙ্গলপালাকে ধরে আধুনিকতার পথে হেঁটেছেন।

সেলিম আল দীনের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে একদিকে গবেষণা, শিক্ষকতা ও নাট্য, সাহিত্য রচনা নিয়ে সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট ফেনী জেলার সোনাগাজীর সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা- মফিজ উদ্দিন আহমেদ। মাতা- ফিরোজা খাতুন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। সেলিম আল দীন তার শিল্পীনাম; সার্টিফিকেটের নাম মু. মঈনুদ্দিন। স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেছা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হলেও নানা জটিলতায় করটিয়া সা’দত কলেজ থেকে স্নাতক ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। কপিরাইটার হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে বাংলা বিভাগে যোগদান, পরে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হিসেবে আমৃত্যু (মৃত্যু: ১৪ জানুয়ারি, ২০০৮) কর্মরত ছিলেন। নাটক রচনা শুরু করেছিলেন ছাত্রাবস্থায়। টেলিভিশন নাটক, মঞ্চনাটক, চিত্রনাট্যকার, কবিতা, উপন্যাস, অনুবাদ ও অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার নাটকগুলো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।

সেলিম আল দীন সাহিত্য চেতনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি উপনিবেশ বিযুক্তিকরণের পথে হেঁটেছেন। ব্রিটিশ উপনিবেশ এ জাতিকে করেছিল শিকড়চ্যুত। উপনিবেশের ইতিহাস দেখিয়েছিল বাংলা নাটক শুরু হয়েছে ইউরোপীয় প্রেষণায়- লেবেদেফের মধ্য দিয়ে। তিনি এ ভ্রান্ত ইতিহাসের বিপরীতে ‘মধ্যযুগের বাংলা নাট্য’ শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন বাংলা নাটক হাজার বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। উপনিবেশের আকস্মিক সৃষ্ট নয়। তা ছিল নানা নামে, নানা রূপ-রীতিতে এ ভূখণ্ডের মানুষের শিল্পতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছে। প্রাচীন ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রেও এ বাংলা ভূখণ্ডে নাট্যচর্চার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্যাপদের মধ্যে ‘নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী বুদ্ধ নাটকও বিষমা হই।’ প্রভৃতি গীতির মধ্য দিয়ে এ বাংলা নাটকের তথ্যই সুস্পষ্ট করে।

তিনি একে একে বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরম্পরার ধারায় এ সময় বসে নির্মাণ করলেন হাজার বছরের জীবন সংস্কৃতির সৌধ। যে সৌধ যেন ছুঁয়ে দাঁড়াল বিশ্ব-আকাশ। ‘শকুন্তলা’, ‘চাকা’, ‘যৈবতী কন্যার মন’, ‘কীত্তনখোলা’, ‘ধাবমান’, ‘বনপাংশুল’, ‘নিমজ্জন’ প্রভৃতি নাটক উপনিবেশের মিথ্যা বড়াইকে অগ্রাহ্য করে হাজার বছরের বহমানতায় বিধৃত করল বাংলার নিজস্ব রীতি। প্রাচীন কথাসরিৎসাগরের মতো কখনো লম্বক, তরঙ্গ; কখনো পাঁচালির মতো পদ, বোলাম, নাচাড়ি ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী রচনা আঙ্গিকের ধারাকে অনুসরণ করলেন।

সেলিম আল দীন দেখলেন আমরা আমাদের শিল্পকে মূল্যায়ন করি ইউরোপীয় চোখ বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা। তাই গভীর পর্যবেক্ষণে তুলে ধরলেন বাংলার নিজস্ব নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিগুলো। হাজার বছরের সাহিত্য-শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন বাঙালির সাহিত্য-শিল্প নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শ্রীচৈতন্য দেবের ‘অচিন্ত্যদ্বৈতবাদ’ চেতনার নিরিখে এ তাত্ত্বিক ভিত্তি তুলে ধরেন। বাংলা পরিবেশনা শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হলো একের মধ্যে বহুত্বের অবস্থান। একই আঙ্গিকের শিল্পের মধ্যে বহুবিধ আঙ্গিকের শিল্পের সমন্বয়। একের মধ্যে বহুর অবস্থান। উপনিবেশকালে আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্যের ধাঁচে সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পের আলাদা আলাদা বিভাজন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস এসব বিভাজনকে এটা তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তিনি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সব শিল্পমাধ্যমের অপূর্ব সমন্বয়কে তুলে ধরলেন। শূন্যপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ইউসুফ জোলেখা, পদ্মাবতী, মহুয়া নানা সাহিত্যশিল্প কর্ম এক অদ্বৈত সমন্বিত শৃঙ্খলায় একীভূত। সেলিম আল দীন তার রচনায় দেখালেন বিদ্যাসাগর যে কলোনিয়াল শৃঙ্খলগুলো বাংলা গদ্যে করে গেছেন সেগুলো বাঙালিমাত্রই উচিত এই মুহূর্তে বর্জন করা। বাংলা ভাষার রীতি এবং প্রকৃতিতে এগুলো প্রয়োজন নেই। বাংলায় যতি, অর্ধযতি, পূর্ণযতিই যথেষ্ট, যা হাজার বছর ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে।

উপনিবেশের নাট্যরচনা কৌশলের অঙ্ক বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি উপনিবেশের চিহ্নগুলো বয়ে বেড়ানো অনর্থক বলে মনে করলেন। সে প্রেক্ষিতে নিজের রচনাগুলোর আঙ্গিক ভাবনায় বাঙলার মধ্যযুগের বিদ্যমান গদ্য-পদ্য অঙ্গ বিভাজনহীন সাহিত্য-শিল্পাঙ্গিকের উদ্ভাসন ঘটালেন। নিজের রচনাগুলোকে বললেন- নব্যপাঁচালি, কথানাট্য, বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির ইত্যাদি। বিশ্বপাঠে ফ্রান্স ফ্যানন, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গা, হোমি কে বাবা, গায়ত্রি স্পিভাকের মতো সেলিম আল দীনের সাহিত্যে জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শই বড় হয়ে দাঁড়াল। উত্তর-উপনিবেশ তাত্ত্বিকের মতো বিতর্কে অনুপ্রবেশ না করে সেলিম আল দীন নিরবচ্ছিন্নভাবে উপনিবেশের দুটো বছরের মধ্যখণ্ডন না থাকলে বাংলা সাহিত্য শিল্পের রূপরেখা কেমন হতো তারই নিরীক্ষার পথে এগোলেন। ইউরোপের মালার্মের প্রতীকবাদিতা বা ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিকবাদিতা কিংবা মার্কসীয় ঐতিহ্যহীনতা তত্ত্বের ভিন্নপথে জাতীয় ভূজীবনের দিকে তাকালেন।

সেলিম আল দীনকে শুধু নাট্যকার পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। তিনি মূলত একটি বৃহত্তর প্রপঞ্চ। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় সৃষ্টির অনিবার্য এক শিক্ষা। কীভাবে উপনিবেশের মিথ্যাচারের ফাঁদ থেকে বের হয়ে হাজার বছরের গৌরবান্বিত সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে পুনর্নির্মাণ করা যায় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সেলিম আল দীনের একেকটি রচনা পাঠ মানে কাহিনির আস্বাদন নয়। ইতিহাস-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তা জাগরণের নতুন এক দীক্ষা। সেলিম আল দীন বলতেন, ‘ত্রিশের কবিরা যখন পাশ্চাত্যের ক্ষয়িষ্ণু জীবনচেতনা ও শিল্পরীতি আঁকড়ে ধরে বাংলা কবিতার মূলে নতুন কালের প্রসাধন মাখছেন, ঠিক সে সময় স্পেনের মাদ্রিদে একই পারে বসে লোরকা, নেরুদা, মেগুয়েল, হার্নান্ডেজ আঞ্চলিক গন্ধমাখা সাহিত্য রচনায় ব্রতী।’ সেলিম আল দীন চাইতেন, বাঙালি জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াক। ধার করা ইটে জাতির আত্মবিশ্বাসের দালান তৈরি বন্ধ হোক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকে আত্মস্থ করে নিজস্বতার পথেই বৈশ্বিক। তেমনি উপনিবেশের উন্মাতাল সময়েও মধুসূদন দত্তকে নিজস্ব পথে হাঁটতে দেখা যায়। সেলিম আল দীন চাইতেন শিল্প-সাহিত্য নিজস্ব ভূমি ও ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হোক।

অনেকেই আন্তর্জাতিকতা নিয়ে সেলিম আল দীনকে কটাক্ষ করতেন। অতীতকে ধরে আছে বলে পশ্চাৎপদ ভাবতেন। তাদের জবাবে তিনি বলতেন, ‘কোনো শিল্পেরই আন্তর্জাতিক ফর্ম হয় না। কারণ শিল্প দেশ-কাল, ধর্ম-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ভূগোলের ওপর দাঁড়ানো। লাতিন আমেরিকান শিল্পরীতি আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। বৈশ্বিক হয়ে উঠতে পারে, তবে কাজ দেশ-কাজ ভূগোলের আশ্রয়ে সমূলিত।’

তিনি বিশ্বাস করতেন অন্যের অনুকরণ করে নয়, ঐতিহ্যের ধারায় বিশ্বনন্দনে হাঁটাতেই আত্মমর্যাদা। সেলিম আল দীনের সাহিত্যকর্মগুলো মূলত একটা শিক্ষা। যার পঠন-পাঠন, ধ্যান-অনুধাবনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি কীভাবে সাহিত্য-শিল্পে আত্মপরিচয় অর্জন করতে পারে তার শিক্ষা দেবে। সেলিম আল দীনের সাহিত্য-চেতনা এক কথায় হাজার বছরের বহমান সাহিত্যভাবনার জাগরিত চেতনা।

নিসর্গের পূজারি কবি ও কথাশিল্পী আবু জাফর খান ভাঙনকালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দহনখেয়ায় ভাসতে ভাসতে দেখেন ‘সোনালি পাখির মায়া’! যেন হেমাঙ্গিনি মেয়ে আবার ফেরে মাটির মায়ার টানে। লেখক আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া পঙ্কিল ভূমির বুকজুড়ে ফলিয়ে তোলেন হেম পক্ষীর উড়াল। কবি ও কথাশিল্পী আবু জাফর খানের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। সম্প্রতি তিনি তার শিল্পজীবন, সাহিত্য ও নিসর্গপ্রেম নিয়ে দৈনিক বাংলার সঙ্গে কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কবি গিরীশ গৈরিক।

প্রশ্ন: কবি, আমি কিছুদিন পূর্বে আপনার দ্বিভাষিক কাব্যগ্রন্থ ‘ILLUSIVE PRIMEVAL STONES- প্রত্নপাথর মায়া’ পাঠ করেছি। এই কবিতাগ্রন্থের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নিস্বর্গপ্রেম ও গভীর জীবনবোধের কথা। আমি এই বইটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাই।

আবু জাফর খান: দেখুন, আমার জন্মস্থান হচ্ছে পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামে। আমাদের কৈশোরে এই সৈয়দপুর গ্রামটি ছিল ছবির মতো নান্দনিক, কবিতার মতো ছান্দসিক। আমরা এই দুরন্ত কিশোর গাঁয়ের মেঠোপথের ধারে গোধূলির রাঙা আলোয় পাখিদের নীড়ে ফেরা দেখতাম। জ্যোৎস্নার রুপালি আলোয় খোলা প্রান্তরে উন্মন ভাবনার পাণ্ডুর রঙে ‘কষ্টের’ রূপ খুঁজতাম। তখন কল্পনায় হারিয়ে যেতাম দূরের অচিন পথে। অরণ্যের কুহকী ডাক আমার স্বপ্নিল ঘোরে নৃত্য করত। তখন আমার কিশোর মন ছুঁয়ে যেত নিসর্গের অভাবিত সুন্দরকে। সেই থেকে প্রকৃতির প্রতি প্রেম, যেটা আমার কবিতায় প্রতিভাত হয়। এমনকি আমি যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করি, তখনো সতত খুঁজতাম অন্তর্জগতের সেই প্রাকৃতিক স্বরূপকে। এভাবেই আমার সত্ত্বা ক্রমশ লেখক হয়ে ওঠে, কবি হয়ে ওঠে।

আমার ‘ILLUSIVE PRIMEVAL STONES- প্রত্নপাথর মায়া’ কবিতাগ্রন্থটি ২০২২ সালের একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়। যদিও বইটি একটি BILINGUAL ENGLISH BANGLA EDITION-এর কবিতাগ্রন্থ। এ গ্রন্থে আমার ১০০টি কবিতা বাংলাসহ ইংরেজিতে অনুসৃজন করে সংকলিত করা হয়েছে। কবিতাগুলো অনুসৃজন করেছে: কবি যুবক অনার্য, কবি কুশল ভৌমিক, কবি প্রত্যুশা সরকার (ভারত) ও কবি শহিদুল ইসলাম নিরব। এটি আমার দশম কবিতাগ্রন্থ ও একুশতম গ্রন্থ। কবিতাগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে পোয়েম ভেইন পাবলিশার্স। আমার পেশা ডাক্তারি হলেও নেশা শিল্প-সাহিত্য নিয়ে কাজ করা। এ বইটি আমার লেখা ৩৫ বছরের ৯টি কবিতাগ্রন্থ থেকে বাছাই করা ১০০টি কবিতার বাংলা ইংরেজি সংকলন।

প্রশ্ন: আপনি কৈশোরের কথা বললেন। কৈশোরে কীভাবে লেখালেখি শুরু করলেন?

আবু জাফর খান: আমি ১৩ বছর বয়সে প্রথম কবিতা লিখি। আমাদের স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় সেটি প্রকাশিতও হয়। আর ১৬ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস রচনা করি। যদিও সেই পাণ্ডুলিপিটি পরবর্তী সময়ে খোয়া যায়। লেখা এবং লেখার প্রতি অনন্তর ভালোলাগা এবং এভাবেই নির্মিত হয়ে ওঠে অন্য এক রূপময় স্বপ্নিল ও বাস্তব ভাবনার বিম্বিত আমার লেখক সত্তা।

প্রশ্ন: আপনার কৈশোরের সেই নিসর্গ আপনার কবিতায় কীভাবে ধরা পড়ে?

আবু জাফর খান: দেখুন জীবনের প্রাত্যহিকতায় বৃত্তবন্দিজীবন আমার একেবারেই ভালো লাগে না। নিসর্গের অভাবিত সুন্দর নিত্য আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাই আমি ক্রমাগত হাঁটতে থাকি নিরুদ্দেশে অভিযাত্রীর মতো। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, সমরাস্ত্রের ঝলকানি, কীর্ণ অশান্ত পৃথিবী আমাকে প্রতিনিয়ত আহত করে। আমি আমার লেখায় শান্তিময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি। মানুষের মনোদৈনতা, অন্তর্গত সংকীর্ণতা, মালিন্য, কৌলুষ, আবিলতা আমাকে প্রতিনিয়ত ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে, বেদনার অতলে ডুবিয়ে দেয়। তাই আমার লেখায় প্রতিধ্বনিত হয় জীবনবোধের নান্দনিকতার সমকালীন বাস্তবতা। আমি আমার জীবনকে দেখি ভালোবাসা আর মানবিকতার অন্তর আলোয়। তাই আমার ‘ভালোবাসারও নিজস্ব অন্ধকার আছে’! সেই আলো-অন্ধকারের কথা আমি আমার ৯টি উপন্যাস, ৯টি কাব্যগ্রন্থ এবং ২টি গল্পগ্রন্থে বলেছি।

প্রশ্ন: এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক, একজন কবির নিজের মাটির কথা বলা কতটা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন?

আবু জাফর খান: একজন কবির নিজের মাটির কথা বলা কতটা নয়, সবটাই বলা বাধ্যতামূলক। যেমন ধরেন ফরাসি কবিতা, তারা তাদের মাটির কথা বলে বলেই বৈশ্বিক। তবে সেই কবিতাগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে কবিতা হয়ে উঠতে হবে। কবিতা বৈশ্বিক হয়ে ওঠার পেছনে শুধু ভালো কবিতাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে সেই ভাষার মানুষকে রাজনৈতিকভাবেও এগিয়ে আসতে হবে এবং তার সরকারি সহযোগিতাও দরকার। শেষ কথা হলো, ভালো অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। যেমন ধরুন পেইন্টিং কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে হয় না বিধায় আমাদের এস এম সুলতান বৈশ্বিক, কিন্তু পেইন্টিং যদি অনুবাদ করতে হতো, তাহলে আমার মনে হয় সুলতান বৈশ্বিক হতে পারতেন না।

প্রশ্ন: আপনাকে ধন্যবাদ

আবু জাফর খান: ধন্যবাদ

কাব্যবোধ

আমার বেড়ে ওঠা মামার বাড়িতে। মনে পড়ছে সেই পিচ্চিকালে, নানি সুরে সুরে গাইতেন কোন্ অচিন পদ্যকারের ছড়া- ‘তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছাও/খায়-দায় গান গায় তাইরে নাইরে নাই...।’ কৈশোরজুড়ে মামার কণ্ঠে নজরুলের- বিদ্রোহী, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার, খেয়াপারের তরণী’র উচ্চারণ কী এক দুর্বোধ্য যাতনায় রক্তে আগুন জ্বেলেছে। তারপর বহুবার মজলিসে-মাহফিলে সমূলে উত্তাল হয়েছি ফারসি কবিতার মত্ততায়; কবিতার সঙ্গে সখ্য আমার সেখান থেকে।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম সারথি S.T. Coleridge-এর মত হচ্ছে, ‘উৎকৃষ্ট শব্দের উৎকৃষ্ট পদবিন্যাস কবিতা’। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, ‘কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশি, ইতিহাসের চেয়ে বড়।’ কবিতা কী, সে সম্পর্কে এমন ভিন্ন ভিন্ন বহু মত থাকলেও কোনো মন্তব্যই আসলে চূড়ান্ত নয়। তবে বোধ করি কোনো অনুভূতি যখন হৃদয়কে স্পর্শ করে তার নিপুণ শব্দবিন্যাস কবিতা। প্রায় সবটুকু লাল এখনো অন্তরীণ গোলাপের শীর্ষবিন্দুর ওই সৌন্দর্যটুকু কবিতা। চিতল হরিণী তার দ্রুতগামী ক্লান্তির শেষযামে যখন প্রস্রবণে পিপাসায় মুখ নামায় সেই জলপান-শব্দ কবিতা। হাজার বছর ধরে মানুষের নুড়ে-পড়া ইতিহাস, বুকফাটা মাতম, ধসে পড়া সভ্যতার প্রত্ন-নির্যাস, বিরহীর আশাহত আননের অশ্রুব্যঞ্জন আর শ্রান্ত-স্বেদবিন্দুর কলরোল কবিতা। প্রকৃত প্রস্তাবে একজন কবির কাছে কবিতার চেয়ে অভীপ্সিত আর কিছু হতে পারে না। একটা কবিতার জন্য কত রাত জাগা। একটা কবিতার জন্য কত দূর পায়ে পায়ে ছুটে চলা। একটা কবিতার জন্য বিসর্জন ও ব্যর্থতার বৃত্তান্ত ভারী হতে থাকে। একটা কবিতার জন্য মমতার বুকে ছুরি বিঁধে- ভীতিকর পথচলা। প্রথম যেদিন কামনা ও বিসম্বাদ সূক্ষ্মচালে একযোগে আঘাত করেছে হৃদয়কে- নিজের চিৎকার নিজেই শুনেছি, ভাষা খুঁজে পাইনি। আজও ভেতরে-বাইরে সেই পাখা ঝাপটানি, হাহাকার, আজও ভাষাহীন আর্তলোনার সেই উচ্ছ্বাস: বাণী দাও, বাণী দাও...

মৃগহরণ

বৃদ্ধ দাদির কাছে স্বপ্নের গল্প শুনতে শুনতে সে বেড়েছিল। আর স্বপ্ন বুনতে বুনতে সে একদিন স্বপ্নের অধিকারে চলে যায়। ওর স্বপ্নে ছিল গুচ্ছমেঘ, মৃদু নদী, ঝরনা ও বুনোহরিণ। হরিণের পিছে ধেয়ে চলে দিন যেত, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে-ঘুমের মধ্যেও মৃদুস্বরে ওর কণ্ঠে বাজত হরিণ হরিণ...

ওর মায়াময় আধো আধো-বোলে হরিণ পালাতে পারত না।

এক দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মাঝে সে আটকা পড়ে এবং বুঝতে শেখেনি যে, এটা বাস্তব জীবন নয়!

স্বপ্নবিকার থেকে মুক্ত করার জন্য ওকে অচেতন করা হতো, নানা শুশ্রূষা চালানো হতো কিন্তু কিছুতেই ভিন্ন ফল আসেনি, বরং সে ঝুম ঘোরের মধ্যেই গুটি-পায় হরিণ হরিণ... বলে ছুটে চলায় মন দিত! সব সেবা-চিকিৎসা অতিক্রম করে তাকে একদিন স্বপ্নের অধিকারে লীন হতে দেখি; যেখানে হরিণ-বন, পালাই পালাই চোখ আর নীলজলের প্রস্রবণ অনঙ্গ বাসনায় তান তোলে! সেই স্বপ্নিল বাসভূমে, সেই অধিমনলোকে ঠাঁই নেই বিত্ত-ব্যসনের!

চোখের অসুখ

চূড়ায় নেই মধু কিংবা মিষ্টান্ন স্বাদ

দৃশ্যে নেই বর্ণিল কোনো পুষ্পসাজ

নেই বাঁক, কম্পন মৃদু-পালকের ছোঁয়া

এমনকি নেই সুর, ছন্দ-লহরী-

এপাশে ওপাশে বা নিচে;

তবু তন্বী মেয়েদের বুকে বসা আঁটোসাঁটো জোড়

মাংসগোলকের প্রতি বোকা ছেলেদের প্রাণছুট আকুলি-বিকুলি

দেখে অভিভূত আমি এই মতে ফিরি, বুঝি

যা কিছু সম্ভবে নতুন বয়সে কোলের বালিশ চেপে বুকে

আধোঘুমে, ওম জাগরণে-মোহময় স্বপ্নিল স্রোতে

তারপর, কেবলি সময়ের ফেরে-দিন যেতে যেতে

অভ্যস্ত অসুখে পেয়ে সে দেখে অকরুণ-অস্বাস্থ্যে ঝুলে আছে

বাড়ন্ত দেহের দোষ!

সুগোল সন্ধানে যে চোখ মাতাল ছিল কাল

সেই চোখে পীড়া আজ, সেই চোখে পুঁজ!

এক রুটিওয়ালির আর্তনাদ

আমার কী দোষ, ওরা আমার ভাইকে হত্যা করেছে

’৬৭-এর যুদ্ধে পিতা হয়েছেন নিহত

গত সনের যুদ্ধে আহত আমার স্বামী এখন পঙ্গু

একমাত্র ছেলেটি ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি

ওদের বিমান হামলায় আমার আয়ের একমাত্র উৎস গাভিগুলো নিহত হয়েছে

আমি তো তাদের পাকা ধানে মই দিইনি

গালি দিইনি তাদের মা-বোনকে

করিনি তাদের সম্পদ লুণ্ঠন

অথচ ওরা আমার জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে

বলুন, আমার কী দোষ!

১৪ সালের যুদ্ধে, আমাদের এক পঙ্গু ভাই ক্র্যাচে ভর করে ওদের দিকে গুলতি ছুড়েছিল

একটি গুলতির কতটি শক্তি তা আপনি ভালো করে জানেন

তার বিনিময়ে সে হয়েছিল লাশ

আমাদের ভায়েরা আমাদের ভূমি উদ্ধার করতে আজও পাথর ছুড়ে চলছে বিপরীত দিক থেকে ওরা ছুড়ছে গুলি!

যেহেতু পাথরের টুকরোর সঙ্গে বুলেটের তুলনা চলে না

তাই গুলি ও পাথরের মধ্যকার বিরামহীন সংঘর্ষের ফলে আমরা মরতেই থাকব

এবং মরতে মরতে একদিন আমরা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব

আমাদের পাশে কেউ নেই!

আমার সময়গুলো

আমার সময়গুলো বিক্রি হয়ে গেছে উচ্চমূল্যের বাজারে

অথচ আমার মন পড়ে আছে মাঠে, বনে-জংলায় হলুদ পাখির পিছে

পাড়াগাঁর অরুন ঈশানে মন মেতে আছে কিষাণীর গানে গানে

খোলাবাজারের সস্তা মালের মতো আমার সময় হচ্ছে হরিলুট

অথচ আমার যাবতীয় নেশা পাঠে, ভ্রমণে-শ্রমণে-

পথে পথে ইতিহাস ঘেঁটে প্রত্নপাথরে...

যারা দীর্ঘকাল শীতে কাতর ও রোদে ক্লান্ত ছিল

এমন কিছু বেদনার্ত চোখের শান্তি নিশ্চিত করতে

বেস্বাদ ফলের মতো আজ আমার সময়

অথচ ভেবেছি আমি: এমন কোনো বৈদুর্য-বিভূতি নেই-

যা আমার সময়ের চেয়ে মূল্যবান!

জলের দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমার সময়!

এই দুর্ভাবনায় ভাঙে বুক, রোজ চিৎকার করে কাঁদে হৃদয় আমার;

নিজের জন্য সময়গুলো কিনে রাখতে পারছি না আমি, কী অধম!

কিবি পরিচিতি

সৌম্য সালেকের জন্ম ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার কাদলা গ্রামে মামার বাড়িতে। পৈতৃক নিবাস একই উপজেলার তেতৈয়া গ্রামে। পিতা মো. নূরুল ইসলাম, মাতা রৌশন আরা বেগম। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর।

প্রকাশিত গ্রন্থ: আত্মখুনের স্কেচ (প্রকৃতি প্রকাশন, কবিতা- ২০১৬); ঊষা ও গামিনি (দেশজ প্রকাশন, কবিতা-২০১৮); পাতাঝরার অর্কেস্ট্রা (সময় প্রকাশন, কবিতাগ্রন্থ-২০২০); পার্কবেঞ্চের কবিতা (কবি প্রকাশনী, কবিতাগ্রন্থ-২০২২); শিরঃপীড়া ও অন্যান্য সংবেদ (কবি প্রকাশনী, কবিতাগ্রন্থ-২০২৩); শব্দ চিত্র মত ও মতবাদ (সময় প্রকাশন, প্রবন্ধগ্রন্থ-২০১৯) এবং মোমের পুতুল মমির দেশে (প্রসিদ্ধ পাবলিশার্স, ভ্রমণ-২০২২)।

সম্পাদিত ছোটকাগজ: চাষারু, উছল, শালবন ও জলপুষ্প। শিল্প-সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ এযাবৎ বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন, তার মধ্যে ঊষা ও গামিনি কাব্যের পাণ্ডুলিপির জন্য কবিতায় দেশজ জাতীয় পাণ্ডুলিপি পুরস্কার-২০১৭, চাঁদপুর জেলা প্রশাসক পাণ্ডুলিপি পুরস্কার-২০১৮ এবং ইলিশ উৎসব সম্মাননা-২০১৬ উল্লেখযোগ্য। ২০১৮ সালে ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৩৪তম বার্ষিক সম্মেলনে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, যা সেখানে উপস্থিত ইতিহাসবিদ ও সুধী সমাজ কর্তৃক আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। কবিতা সাহিত্যচর্চার মূল শিল্পক্ষেত্র হলেও নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ এবং মুক্ত রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আধুনিক শিল্পভাবনার আশ্রয়ে প্রেম, মানবতা, সমকালীন বাস্তবতা, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ, লোকজ অনুষঙ্গ, মিথ ও উপকথার স্বপ্নময় পটভূমে ধ্বনিপ্রবাহ সংরক্ষণপূর্বক রহস্যদ্যোতক এবং অর্থঘন-নান্দনিক পদবিন্যাস তার কবিতার প্রধান প্রবণতা। পেশাগতভাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে কর্মরত।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বুদ্ধিবৃত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে যাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম ফটোগ্রাফির প্রাণপুরুষ মনজুর আলম বেগ। শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশের আলোকচিত্রীরা তাকে ‘আলোকচিত্রাচার্য’ খেতাবে ভূষিত করেছেন। যদিও বহু বছর তিনি বুদ্ধিজীবী ও সরকারি মহলে ছিলেন অনালোচিত। জীবদ্দশায় তাকে আমরা সম্মানিত করতে পারিনি। তিনি ১৯৯৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন, এর প্রায় এক দশক পর তাকে বাংলাদেশ সরকার মরণোত্তর একুশে পদকে সম্মান জানায় (২০০৭)। মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথাও অনুচ্চারিত। স্বাধীনতাসংগ্রামে তিনি এক হাতে ছবি তুলেছেন, অন্য হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। আলবদর-আলশামসদের করা বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তার নামও ছিল বলে জানিয়েছেন ‘আলোকচিত্রাচার্য মনজুর আলম বেগ ও সমকালীন আলোকচিত্রের বিবর্তন’ গ্রন্থের লেখক জাহাঙ্গীর সেলিম।

আনকোরা দেশে মনজুর আলম বেগ জোরেশোরে ফটোগ্রাফি আন্দোলন শুরু করেন। একদিকে গড়ে উঠছে নতুন দেশ, অন্যদিকে এর বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি মজবুত করার কাজে লেগে পড়েছেন মনজুর আলম বেগসহ অনেকে। তবে মনজুর আলম বেগ তার কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলেই। ১৯৬০ সনে ঢাকায় ‘বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী’ নামের ফটোগ্রাফির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ফটোগ্রাফিকে বিদ্যায়তনিক (একাডেমিক) রূপ দিতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। পাকিস্তান আমলে তিনি একাধিক ফটোগ্রাফি কোর্স সম্পন্ন করেন। তারপর যান লন্ডনে। সেখানেও তিনি হাতে-কলেম ফটোগ্রাফি শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি আবার যুক্তরাজ্যে যান এবং ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা করেন। তিনি লন্ডনে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন, সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার ফটোগ্রাফি জ্ঞান দিয়ে তোমার দেশের আমি কোনো উপকার করতে পারব না। কিন্তু এ জ্ঞান আমার দেশের জন্য উপকারে আসবে। আমি এখানে টাকা উপার্জন করতে পারব। কিন্তু দেশের জন্য কিছু করাই আমার কাছে বড়।’ (আলোকচিত্রাচার্য মনজুর আলম বেগ ও সমকালীন আলোকচিত্রের বিবর্তন, লেখক: জাহাঙ্গীর সেলিম)। এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি যা করেছেন, সবটাই দেশের জন্য। দেশের ফটোগ্রাফি শিক্ষার বিকাশে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মনজুর আলম বেগ ‘বুকের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া’ পেলেন। সেই বার্তা তিনি পৌঁছে দিতে চাইলেন নবগঠিত দেশের আলোকচিত্রীদের কাছে।

তবে তিনি জানতেন, ফটোগ্রাফি শিক্ষা বিকাশে হাতে-কলমে শিক্ষা, আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি ফটোগ্রাফির সাহিত্যিক ডিসকোর্সও জরুরি। ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে তিনি বাংলায় ফটোগ্রাফি নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৭৩ সনের এপ্রিলে তার উদ্যোগে ‘বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী’ থেকে বের হতে শুরু করে ফটোগ্রাফিবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘ক্যামেরা’। বাংলা একাডেমির ‘বিজ্ঞান গ্রন্থপঞ্জি’ থেকে জানা যায়, ক্যামেরার প্রথম সংখ্যাটি বের হয় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (এপ্রিল, ১৯৭৩)। ঢাকার ধানমন্ডির ‘বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী’ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শামসুল আলম পান্না। ৩৬ পৃষ্ঠার এই কাগজটির দাম ছিল দুই টাকা। শামসুল হক সম্পাদিত ‘বাংলা সাময়িক-পত্র (১৯৭২-১৯৮১)’ গ্রন্থ বলছে, এটি একটি ‘অনুশীলনমূলক আলোকচিত্রণ সাময়িকী’। এর সম্পাদক শামসুল আলম পান্না, সহযোগী সম্পাদক আবু বাকার এবং প্রকাশক মনজুর আলম (বেগ)। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় পাতায় যা লেখা ছিল তার কিছু অংশ হুবহু তুলে ধরা হলো। এই লেখাটি থেকে সহজেই ‘ক্যামেরা’র প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়:

“ফটোগ্রাফী বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম; কিন্তু এই ব্যতিক্রমের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার প্রদানে প্রকাশক অকুণ্ঠচিত্ত। আসল কথা, ফটোগ্রাফী তথা আলোকচিত্রণ নামক এই সর্বজনীন দৃশ্য-ভাষাকে সব রকম প্রচ্ছন্ন ধারণা এবং সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে আধুনিক জীবনে সফল ব্যবহার এবং প্রয়োগের পথ প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ এটা। হাঁটিহাঁটি পা-পাও বলা চলে। আলোকচিত্রণের মৌলিক ধারণা এবং এর ব্যাপক ভূমিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়োগিক এবং ব্যবহারিক কলাকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষামূলক আলোচনা ও অনুশীলন চর্চা ‘ক্যামেরা’র মুখ্য উদ্দেশ্য। এ রকম একটা সাময়িকীর অভাববোধ বাংলাদেশের সৌখিন ও পেশাদার আলোকচিত্রণ শিল্পীদের কাছে অনেকদিন ধরেই।” আরও আশা করা হয়, ‘ক্যামেরা’ বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফীর মুখপত্রের ভূমিকাও নিয়মিতভাবে পালন করবে।

‘ক্যামেরা’র আগে পূর্ববঙ্গ থেকে ফটোগ্রাফিবিষয়ক আর কোনো বাংলা সাময়িকী বের হতো বলে আমাদের জানা নেই। ১৯৭৮ সনের ডিসেম্বর থেকে ‘বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি’র (বিপিএস) নিউজ লেটার বের হতে শুরু করে, ১৯৯২ সনে যার নাম হয় ‘ফটোগ্রাফি’। এর সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন মনজুর আলম বেগ। ১৯৮৩ সনে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে অতনু পাল সম্পাদিত ফটোগ্রাফিবিষয়ক মাসিক ফোটোগ্রাফি পত্রিকা। ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়, এটিই ‘বাংলায় প্রথম ও একমাত্র মাসিক পত্রিকা’। কিন্তু এক দশক আগেই তো ‘ক্যামেরা’র প্রথম সংখ্যা বেরিয়ে গেছে! তবে বাংলা ভাষার প্রথম ফটোগ্রাফি পত্রিকা কোনটি তা নির্ধারণ করতে আরও গবেষণা জরুরি।

যা হোক, অর্থের অভাবে ‘ক্যামেরা’কে এগিয়ে নেয়া যায়নি। প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে এটিকে মাসিক করার ইচ্ছে ছিল প্রকাশক মনজুর আলম বেগের। কিন্তু ওই একটি সংখ্যাতেই থেমে যায় সাময়িকীটি। প্রথম সংখ্যায় মনজুর আলম বেগের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়, ‘ফটোগ্রাফির ভূমিকা এবং বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা’। আরও ছিল ‘আলোকচিত্রণ: (আলোকচিত্রণের ইতিহাস) ধারাবাহিক রচনা’, ‘বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফী’, ‘ঘরে বসে যন্ত্রছাড়া ফটোস্ট্যাট করার সহজ পদ্ধতি’, ‘প্রশ্নোত্তরে আলোকচিত্রণ জ্ঞান’, ‘আপনার জিজ্ঞাসা’, ‘ফরমুলা’, ‘আলোকচিত্রী পরিচিতি (গোলাম কাশেম)’, ‘স্টুডিও পরিচিতি (শাপলা স্টুডিও)’ ইত্যাদি শিরোনামের ফটোগ্রাফিবিষয়ক রচনা। স্বল্পায়ুর হলেও ‘ক্যামেরা’ ছিল বাংলাদেশে আধুনিক ফটোগ্রাফি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই ‘ক্যামেরা’ পরবর্তী অনেক উদ্যোগের অনুপ্রেরণা হতে পেরেছিল।

বল দেখি এ জগতে ধার্মিক কে হয়,

সর্ব জীবে দয়া যার, ধার্মিক সে হয়।

বল দেখি এ জগতে সুখী বলি কারে,

সতত আরোগী যেই, সুখী বলি তারে।

বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে,

হিতাহিত বোধ যার, বিজ্ঞ বলি তারে।

বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে,

বিপদে যে স্থির থাকে, ধীর বলি তারে।

বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে,

নিজ কার্য নষ্ট করে, মূর্খ বলি তারে।

বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে,

পরের যে ভালো করে, সাধু বলি তারে।

বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে,

নিজ বোধ আছে যার জ্ঞানী বলি তারে।

*গত ৬ মার্চ ছিল বিখ্যাত কবি ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ২১১তম জন্মবার্ষিকী। সাত ভাই চম্পার পক্ষ থেকে এই কবির প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

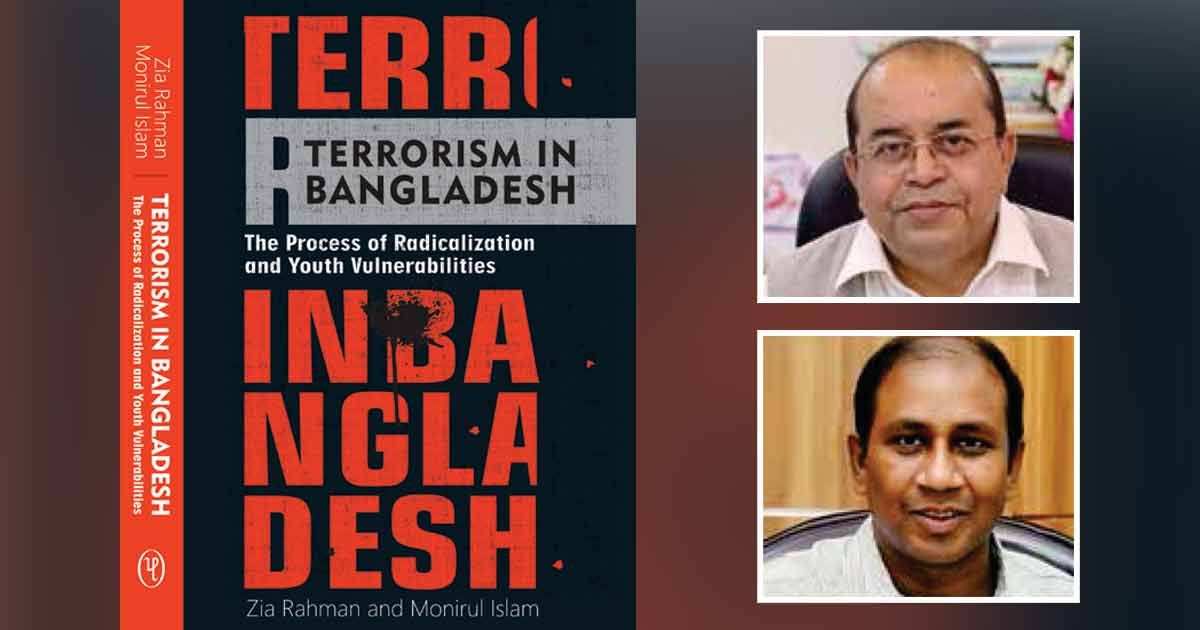

বাংলাদেশভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের প্রথম অভিজ্ঞতামূলক একটি বই ‘টেররিজম ইন বাংলাদেশ: দ্য প্রসেস অব র্যাডিক্যালাইজেশন অ্যান্ড ইয়ুথ ভালনারেবিলিটিজ’ যা এবারের একুশে বইমেলায় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি যৌথভাবে লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান ও পুলিশের বিশেষ শাখার অতিরিক্ত আইজিপি মো. মনিরুল ইসলাম।

বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০ টাকা। বাংলাদেশভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের প্রথম অভিজ্ঞতামূলক এই বইটিতে মৌলবাদের প্রক্রিয়া, মতাদর্শ এবং তরুণদের দুর্বলতা, যা সহিংসতার দিকে পরিচালিত করে, তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রচিত হয়েছে।

বইটিতে লেখকদ্বয় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এটি প্রাথমিকভাবে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী, তাদের পরিবার, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে।

জিয়া রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্বে থাকা এই অধ্যাপক ‘শ্রম সম্পর্ক, সামাজিক আন্দোলন, নগর সমাজবিজ্ঞান, গবেষণা পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ’ নিয়ে কাজ করে আসছেন।

এদিকে বইটির আরেক লেখক বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মনিরুল ইসলাম বর্তমানে বিশেষ শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে ২০১৬ সাল থেকে তিনি কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

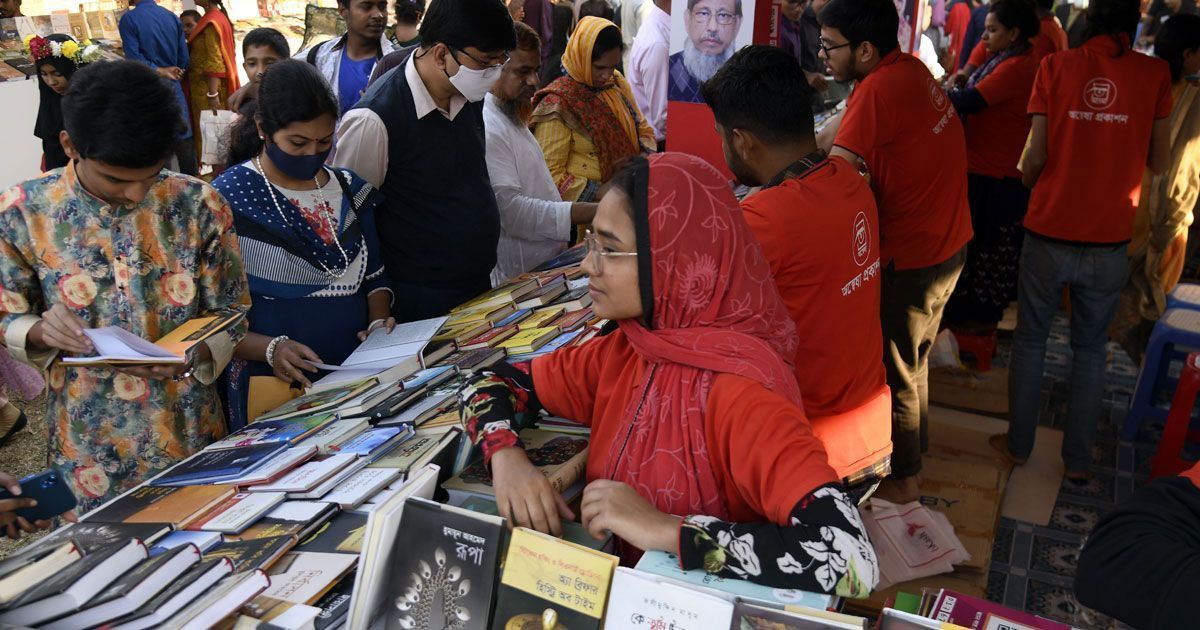

মাসব্যাপী চললেও ২১ ফেব্রুয়ারিতে এসেই যেন পূর্ণতা পায় অমর একুশে বইমেলা। এই দিনে বইমেলায় যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন অনেকেই। তবে অন্যান্য দিনেও নিজেদের ফাগুনের রঙে রাঙিয়ে তরুণরা হাজির হন মেলায়। নানা স্টল ঘুরে খুঁজে ফেরেন পছন্দের বই। শুধুই কি বই পড়া? বই লিখতেও আগ্রহী এখন অনেকে। আর প্রকাশকরাও এবার বাড়তি উৎসাহ নিয়ে প্রকাশ করেছেন তরুণ লেখকদের বই।

আগামী প্রজন্মের কাছে সাহিত্যের উত্তরাধিকার তুলে দিতে, নতুন পাঠক সৃষ্টি করতে তরুণ সাহিত্যিকদের উঠে আসা জরুরি। এ বইমেলায় তারই প্রতিফলন দেখা গেল।

সামাজিক উপন্যাসের পাশাপাশি থ্রিলার, কল্পবিজ্ঞান কিংবা কবিতার মতো বহুমাত্রিক বিষয়ে লিখছেন তরুণ লেখকরা। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির আড়ালে যেমন উঠে আসছে গল্প, তেমনি থ্রিলারের আড়ালে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসংগতিও তুলে আনছেন অনেক তরুণ লেখক।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা এমনই এক উপন্যাস ‘জলতরঙ্গ’। হাসান ইনামের লেখা এই বইটিতে উঠে এসেছে রাজনৈতিক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কীভাবে শক্তিশালী হচ্ছে একটি গোপন চক্র। যারা উড়িয়ে দিতে চায় একটা গোটা শহর। সঙ্গে রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক এক দর্শন। গত বছর প্যারাসাইকোলজিক্যাল উপন্যাস ‘ঢাকায় ফাগুন’ লেখার পর বেশ সাড়া পেয়েছিলেন হাসান ইনাম।

প্রকাশিত হয়েছে জুবায়ের ইবনে কামালের প্রথম বই ‘বেঁচে থাকার গুজব’। শুরুতে একটি অবসাদগ্রস্ত তরুণীর গল্প মনে হলেও ক্রমেই গল্প অন্যদিকে মোড় নেয়। নির্বাচনের আগে আগে সরকারদলীয় নেতা খুন হওয়ার পাশাপাশি ১০ বছর আগের অপরাধ, সবকিছু মিলিয়ে ধোঁয়াটে এক রহস্যের ডাক। ক্রাউন সাইজের এ বইটিতে অপরাধবিষয়ক একটি জমজমাট থ্রিলার লেখা হয়েছে। ‘বেঁচে থাকার গুজব,’ ‘জলতরঙ্গ’ প্রকাশ করেছে বাতিঘর প্রকাশনী।

রাজনৈতিক কিংবা থ্রিলার জনরার পাশাপাশি কবিতার বইতেও রয়েছে তরুণদের উপস্থিতি। শিখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ‘আলোবতীর কালো খাতা’ নামের একক কবিতার বইটি লিখেছেন মুহাম্মদ বিন এমরান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুহাম্মদ বিন এমরানের এটিই প্রথম বই। নিজের বই সম্পর্কে তিনি বলছেন, ‘শৈশব থেকে বয়ে আসা কবিতার চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে এসে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লেখা তথা লেখালেখিটা আসলে ব্যক্তির অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের সঙ্গে এ যাত্রাটা একটু অসম। তবে বহুমুখী চিন্তার পরিবেশ থাকায় প্রজন্মের পাঠকদের কবিতাবোধ ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ। জীবনের দুঃখ-সুখের নানাবিধ আবরণে রঙিন কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোবতীর কালো খাতা।’

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার জাওয়াদ লিখেছেন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ‘নীল পৃথিবীর তরে’। জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইটিতে উঠে এসেছে অদ্ভুত এক মহাকাশযানের কথা। নিছক কল্পবিজ্ঞানের মোড়কের ভেতর যে গল্প বলেছে মানুষের কথা, পারস্পরিক সম্পর্কের কথা, স্বপ্নের কথা, তীব্র আনন্দ আর প্রবল দুঃখবোধের কথা। যেখানে ছজন মহাকাশচারী ভাসছেন নিঃসীম অন্ধকারে। সঙ্গে আছে দশম পর্যায়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কম্পিউটার- অ্যাবাকাস। বিজ্ঞান আর কল্পনাকে ছুঁয়ে এই গল্প হয়ে উঠেছে আমাদের এই নীল গ্রহের গল্প, মানুষের গল্প। আমার-আপনার গল্প- কোথাও না কোথাও!

এসবের বাইরে আইন ও আদালতকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে একটি কোর্টরুম ড্রামা ঘরানার বই লিখেছেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলের শিক্ষার্থী সামসুল ইসলাম রুমি। ‘কাঠগড়া’ নামের বইটিতে মূলত উঠে এসেছে এই শহরের বুকে চাপা পড়ে যাওয়া এক অপরাধের গল্প। এই গল্পে সম্ভবত প্রথমবারের মতো আদালতের কার্যক্রম প্রকটভাবে উঠে এসেছে, উঠে এসেছে সর্বস্ব হারানো কিছু অভাগা মানুষের কথা। বইটি প্রকাশ করেছে বাতিঘর প্রকাশনী।

আফসার ব্রাদার্স, অন্বেষা, তাম্রলিপি, ছায়াবীথি, প্রথমার প্যাভিলিয়ন ও স্টলেও তরুণ লেখকদের বই পাওয়া গেল।

জুরাইন থেকে বইমেলায় ঘুরতে আসা তরুণী আসিফা ইসলাম তরুণ লেখকদের সম্পর্কে বলেন, ‘আমি বই পড়তে ভালোবাসি, ক্ল্যাসিক বই প্রচুর পড়েছি, বর্তমানে তরুণ লেখকদের বই পড়তেও ভালো লাগছে। বিশেষ করে মালিহা ইসলাম, সালমান হক, কিশোর পাশা ইমন ও কিঙ্কর আহসানের বই পড়ে খুবই মজা পাই। এবার ঠিক করেছি, তরুণদের অন্তত ২০টি বই কিনব।’

আসিফার মতো বহু তরুণের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার পৌঁছে যাবে পাঠকের হাতে, যারা ভাষাকে, স্বাধীনতাকে, একুশকে ধারণ করবে মনে-প্রাণে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ছাতিমগাছগুলো আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছে। বাতাসে পাগল করা সুবাস। আর বইমেলায় অসংখ্য পাঠকের ভিড়। ছোটরা-বড়রা দলবেঁধে, কিংবা একাকী তরুণরা এসেছেন বইয়ের গন্ধ নিতে, নেড়েচেড়ে পরখ করতে, পছন্দ হলে বগলদাবা করতে। বইমেলার কাঁচা পথের রাঙা ধুলা তাদের পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে পাঠকের নাসারন্ধ্রে আঘাত করছে, এই নৈরাজ্যের সঙ্গে ছাতিমের রেণু পেরে উঠবে কেন! তবু এ ধুলার ইতিবাচকতা কম নয়। করোনায় নাভিশ্বাস ওঠা ঘরবন্দি জীবনে মানুষ যেটা পারেনি, এই বইমেলায় তাদের দলবেঁধে আগমন সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারই ইঙ্গিত করে।

একুশের বইমেলা এখন মধ্যগগনে। ফেব্রুয়ারির তারিখগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পাঠকের ভিড়। শুক্রবার ছুটির দিনে সেই ভিড় সপ্তমে চড়েছে। বইমেলার সব প্রান্তে পাঠকের ছিল সুষম বণ্টন। শিশু চত্বর শিশুদের পদধ্বনীতে মুখর। সিসিমপুরের প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা ভালোই কাটছে ছোটদের। হালুম, টুকটুকি, ইকরি আর সিকুদের সঙ্গে খেলে, আনন্দ করে স্টলগুলোতে ঘুরেছে বই কেনার জন্য। গল্প, ছড়া, কমিকের পাশাপাশি জন্তু-জানোয়ারদের বইয়ের প্রতি তাদের আকর্ষণ কম নয়।

উত্তরা থেকে মায়ের সঙ্গে বইমেলায় এসেছে আরিয়া জাহান আরশি। ছয় বছর বয়সী এই ক্ষুদে পাঠকের হাতে বেশ কিছু বই। কী বই কিনেছে জানতে চাইলে সে বলে, ‘ডাইনোসর আমার ভীষণ পছন্দ। তাই ডাইনোসরের বই কিনেছি। আর ‘জাঙ্গল বুক’, সুকুমার রায়ের ছড়া, ‘ফেল্টুস চড় খাবি’, আর দুটো কমিকের বই কিনেছি।’

বইমেলার মূল ফটক থেকে সামনে হাঁটলেই প্যাভিলিয়ন আর স্টলের জমজমাট আয়োজন। এবার বইমেলার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হলো প্যাভিলিয়ন আর স্টলগুলোর সুষম বণ্টন। এ নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে স্টলমালিকদের ক্ষোভ ছিল।

এ ব্যাপারে ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা আফসার ব্রাদার্সের কর্ণধার আবরার আবীর বলেন, এ বছর বইমেলার প্যাভিলিয়ন আর স্টলের সুষম বণ্টন হয়েছে। ফলে পাঠক দুই ক্যাটাগরির স্টলেই ঘুরে ঘুরে বই কিনছেন।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে আরেক স্টলমালিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গত চার-পাঁচ বছরে প্যাভিলিয়নের মালিকরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে প্যাভিলিয়নগুলো বইমেলার একটা কর্ণারে পর পর সাজাতেন। এতে শুধু প্যাভিলিয়ন কর্নারেই পাঠকের ভিড় থাকত, স্টলগুলোতে ভিড় থাকত না বললেই চলে।

এ বিষয়ে অবশ্য দ্বিমত পোষণ করলেন বেশির ভাগ প্যাভিলিয়নের মালিক। বিশ্বসাহিত্য ভবনের প্রকাশক কর্ণধার তফাজ্জল হোসেন জানালেন, বইমেলায় প্রভাব খাটোনোর তথ্যটা পুরোটাই ভিত্তিহীন। স্টল ও প্যাভিলিয়নবিন্যাস করে বাংলা একাডেমি। সেটা করা হয় লটারির মাধ্যমে। এখানে প্রকাশকদের কোনো হাত নেই। করোনার কারণে গত দুই বছর প্যাভিলিয়নেও তেমন বেচাকেনা হয়নি।

বইমেলায় নবীন-প্রবীণ সব ধরনের লেখকের বই-ই বিক্রি হচ্ছে। এমনকি বিক্রি হচ্ছে কবিতার বইও। সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কবি পিয়াস মজিদের তিনটি বই এসেছে এই বইমেলায়। ‘ভুলে যাওয়া স্কার্টের সিঁড়ি’ ও ‘মারবেল ফলের মওসুম’ এসেছে ঐতিহ্য থেকে, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স থেকে এসেছে ‘এ সকাল সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়’।

কবিতার বই কি তুলনামূলক কম বিক্রি হয়? এই প্রশ্নের জবাবে তরুণ এই কবি বলেন, ‘আমি সেটা মনে করি না। কবিতার মান আর ভাষা এই দুটো ঠিকঠাক হলে, বই বিক্রি না হওয়ার কারণ নেই। তবে তরুণ কবিদের বেশির ভাগই নিজেকে প্রস্তুত না করেই বই বের করে ফেলেন। সুতরাং, ওই সব পাঠক ছুঁয়ে দেখবেন না, সেটাই স্বাভাবিক।’

বইমেলায় নন ফিকশন বইয়ের কাটতি বেশ ভালোই। বিশেষ করে ইতিহাস ও স্মৃতিকথার বইগুলো। এই বইমেলায় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের ‘লেখকসঙ্গ স্মৃতি ও আনন্দ’ বইটি বেশ সাড়া ফেলেছে। বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে কাটানো মজার সময়গুলো তুলে এনেছেন আনিসুল হক এই বইয়ে।

এ ছাড়া মহিউদ্দীন আহমেদের রাজনৈতিক ইতিহাসের বইগুলো পাঠকদের আগ্রহের শীর্ষে রয়েছে। চট্টগ্রাম বাতিঘর, প্রথমা ও কথা প্রকাশের স্টলগুলোতে নন ফিকশন ভক্ত-পাঠকদের ভিড় দেখা যাচ্ছে বেশি।

চলছে অমর একুশে বইমেলা। শত শত স্টল, লোকজনের জমাট ভিড়, ভেঁপু বাজিয়ে শিশুদের উল্লাস। স্টলে থরে থরে সাজানো বই। ফুলের সুবাসের সঙ্গে নতুন বইয়ের গন্ধ মিলে এক অন্য রকম অনুভূতি! ছোটরা ছবি দেখে দেখে বই কেনে-কার্টুন, কমিকস, ছড়া-কবিতা, রূপকথার গল্প। কিশোরদের প্রিয় রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। বড়রা উপন্যাস, ইতিহাস প্রবন্ধের খটোমটো বইগুলো বেশি পছন্দ করেন। মোটকথা কাউকেই নিরাশ করে না বইমেলা। বই কেনা এক রকম সুখ, উপহার পাওয়ার সুখ আরেক রকম, সবচেয়ে বেশি সুখ নতুন বইয়ের গন্ধ নিতে নিতে তার ভেতর ডুবে যাওয়া। বই কীভাবে এলো মানবসভ্যতায়?

বইমেলার ধারণাটা খুব বেশি পুরোনো নয়। তবে বইয়ের ইতিহাস বহু পুরোনো। সেই মিসরীয় সভ্যতার যুগে। সেখানে প্যাপিরাস নামে এক ধরনের গাছ জন্মাত। প্যাপিরাসের বাকল ছেঁচে কাগজের মতো একটা জিনিস তৈরি করত মিসরীয়রা। হায়ারোগ্লিফিকস চিত্রলিপিতে লিখে রাখত সেকালের ইতিহাস। মিসরের বিখ্যাত পিরামিড আর কবরস্থানগুলো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শত শত প্যাপিরাসের স্ক্রল। সেগুলোই আসলে মানবসভ্যতার প্রথম বই ছিল।

পুস্তকশিল্পে সত্যিকারের প্রাণ আসে কাগজ আবিষ্কারের পর। সে গল্পও কিন্তু আজকালের নয়। খ্রিষ্টের জন্মের ২০০ বছর আগে চীনারা কাগজ আবিষ্কার করে। কিন্তু সে খবর জানত না বাইরের পৃথিবী। ১৫০০ বছর আগে আরবের একদল ব্যবসায়ী চীন থেকে কাগজ ছড়িয়ে দেন সারা বিশ্বে। এরপরই বদলে যায় লেখালেখির গল্প। প্রথম দিকে হাতে লিখে বই বানানো হতো। পরে ছাপা বইয়ের উদ্ভব। সেটাও চীনে, নবম খ্রিষ্টাব্দে। কাঠ খোদাই করে অক্ষর তৈরি করা হয়। সেই অক্ষরের ওপর কালির ছাপ দিয়ে লেখা হয় বইটি। লম্বায় ছয় ফুট আর এক ফুট প্রস্থের সেই বইটির নাম ছিল ‘হীরক সূত্র’। বৌদ্ধদের ধর্মীয় গ্রন্থ। বইটিতে পৃষ্ঠা ছিল মাত্র দুটি। কাঠ খোদাই করে তৈরি করা অক্ষরকে বলে ব্লক লেটার। বহু বছর পর্যন্ত ছাপাখানায় এই ব্লক লেটার পদ্ধতিই ব্যবহৃত হতো। দ্বাদশ শতাব্দীতে চীনেই শুরু এর ব্যবহার। তারপর সেটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে।

ব্লক লেটারে আধুনিকতা আনেন জার্মানির জোহান গুটেনবার্গ। গুটেনবার্গ ছিলেন দরিদ্র ঘরের সন্তান। লেখাপড়াও বেশি করেননি। অল্প বয়সেই জুয়েলারির দোকানে কাজ নেন। সোনা-রুপার অলংকার তৈরি করতে হতো তাকে। ধাতু গলিয়ে তাতে নকশা করার নানা উপায় শিখেছিলেন তিনি। সেই কাজ করতে গিয়েই মনে আসে ধাতব অক্ষর তৈরির কথা। যেই ভাবা সেই কাজ। ধাতু গলিয়ে তৈরি করে ফেলেন ব্লক লেটার। তারপর ভাবেন, এই ব্লক লেটার ছাপাখানায় ব্যবহার করলে কেমন হয়? গুটেনবার্গের সেই ভাবনাতেই বদলে যায় মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস। কাঠের বদলে দ্রুতই ধাতুর তৈরি ব্লক লেটার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। অক্ষরগুলো ধাতুর হলেও গুটেনবার্গের ছাপার যন্ত্রটি ছিল কাঠের তৈরি। ১৫ শতাব্দীতে তার ছাপাখানাতেই প্রথমবারের মতো বাইবেল ছাপা হয়। বইয়ের প্রচ্ছদেও ভিন্নমাত্রা আনেন মুদ্রণশিল্পের এই পথিকৃৎ। এক রঙের সঙ্গে আরেক রং মিশিয়ে আবিষ্কার করেন রঙিন ছবি ছাপার পদ্ধতি। আজ যে তোমরা রঙিন কমিকস বই পড়তে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাও, এর জন্য কিন্তু গুটেনবার্গের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কার করার পর ইউরোপের অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ে ছাপাখানা। আমরাও পাই বিখ্যাত সব বই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপজুড়ে বাজছে যুদ্ধের দামামা। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী জোহান কেপলার তার বিখ্যাত বই রুদলফিন টেবিল ছাপানোর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন জার্মানির এই শহর থেকে সেই শহরে। সব জায়গায় মারকাটারি সেনাদের উৎপাত। অবশেষে উলম নামের ছোট্ট এক শহরে ছাপা হয় প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বইটি।

কানাডাপ্রবাসী লেখক বায়াজিদ গালিবের লেখা ‘বাসর রাতের বিড়াল’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়েছে। এটি প্রকাশ করেছে ‘ভাষাচিত্র’।

শুক্রবার বিকেলে অমর একুশে বইমেলার মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে বইটির মোড়ক উন্মোচিত হয়। ১২০ পৃষ্ঠার এই বইটি পাওয়া যাবে মেলায় ভাষাচিত্রের ৩২নং প্যাভিলিয়নে।

বই সম্পর্কে বায়াজিদ গালিব বলেন, ‘‘এই বইতে পাঁচটি রম্য গল্প আছে। তার মধ্যে একটি গল্পের নাম ‘বাসর রাতের বিড়াল।’ আমাদের দেশে মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে মেয়েদের কীভাবে বউ হিসেবে বশ বা অনুগত করা যায়। এটি নিয়েই রম্য গল্পটি লেখা। বইতে জাপান ভ্রমণের একটি রম্য গল্প আছে। প্রেমের গল্পও আছে একটি। গল্পটির নাম চারুলতা। চারুলতা খুব চঞ্চল এবং সংগ্রামী। তার প্রেমকাহিনি নিয়ে গল্প।’’

মোড়ক উন্মোচন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আসহাদুজ্জামান বলেন, ‘এই বইয়ের লেখক কানাডাপ্রবাসী। তিনি কানাডা এবং জাপানের সংস্কৃতি এখানে তুলে ধরেছেন। ভ্রমণকাহিনি থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পাই। আশা করি এই বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।’

বাংলা একাডেমির পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফারুক বলেন, ‘বইটি আমি পড়েছি। এখানে অনেক গল্প আছে। এই বইটি অন্য ধারার লেখা। এখানে জাপানের সংস্কৃতিসহ আরও অনেক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি বইটি আপনাদের ভালো লাগবে।’

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ময়নামতি বলেন, ‘জাপান ও লন্ডনে থাকার অভিজ্ঞতা তিনি (বায়াজিদ গালিব) এই বইতে লিখেছেন। দেখিয়েছেন কীভাবে মেয়েরা ঘরে নানারকম বাধা আর প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটাতে পারেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। আমি বইটির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।’

শত শত নতুন বই, নতুন লেখকের ভিড়ে এখনো উজ্জ্বল সেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর হুমায়ূন আহমেদ। মুগ্ধ পাঠক এখনো বইমেলায় খুঁজে ফেরেন এদের সৃষ্টি।

তাই বলে নতুন লেখকের বই বিক্রি হচ্ছে না, তাও নয়। বইমেলায় আসা দর্শনার্থীরা জানালেন, যাদের লেখার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় ঘটে গেছে, তাদের বই সংগ্রহ করাটাই ঝুঁকিহীন মনে হয় তাদের কাছে। বই পড়ে অন্তত হতাশ হতে হবে না।

অক্ষর প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী কাদের হাজি বলেন, গল্পের বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ, কবিতার মধ্যে রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতার বই আর জীবনী গ্রন্থের মধ্যে চেঙ্গিস খানের বই বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের বই তো আছেই। নতুন বইয়ের তেমন পাঠক নেই।

কাদের হাজি বলেন, তবে এসব ক্যাটাগরির থেকে কবিতার বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর মেয়েদের আগ্রহ বেশি প্রেমের কবিতার প্রতি। তারা প্রেমের কবিতার বই বেশি কিনছে।

সময় প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী সুপন্ত চাকমা বলেন, ‘আমাদের প্রকাশনী থেকে সায়েন্স ফিকশন বই বেশি চলছে।’

কথা হয় বইমেলায় আসা বেশ কিছু কলেজ শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তারা জানান, জাফর ইকবাল স্যারের ‘প্রলয়’, ‘আমি পরামানব’, ‘ইকারাস’ বইগুলো কিনেছেন তারা। অনেকেই হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস, বিশেষ করে ‘নবনী’, ‘তিথীর নীল তোয়ালে’, আর ‘আজ চিত্রার বিয়ে’ বইটি কিনেছেন।

অনন্যা প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী শামিম হোসেন বলেন, ‘আমাদের এখানে থ্রিলার টাইপের বই বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর দ্বিতীয় অবস্থানে আছে উপন্যাস। তার মধ্যে তৌহিদুর রহমান স্যারের ‘স্বপ্নস্নানের ফেরেশতা’ উপন্যাসটি বেশি বিক্রি হচ্ছে। এবারের বইমেলায় এ বইটি বেশি হিট করেছে। আর হুমায়ূন আহমেদ স্যারের বই এখনো ক্রেতাদের প্রথম টার্গেট।’

তিনি বলেন, মেয়েদের পছন্দের শীর্ষে আছে তৌহিদুর রহমান স্যারের উপন্যাস। ওনার প্রতিটি উপন্যাস রোমান্টিক টাইপের। আর এসবই মেয়েরা বেশি কিনছে। আর পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিরা হুমায়ূন আহমেদ আর অ্যাডভেঞ্চার বই বেশি কিনছেন।

কথাপ্রকাশ প্রকাশনীর বিক্রয়কর্মী রিয়াজ বলেন, ‘আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রবন্ধ আর গবেষণামূলক বইগুলো বেশি বিক্রি হয়। হরিশঙ্কর জলদাসের ‘কর্ণ’, রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা বইগুলো বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর সিরাজুল ইসলাম স্যারের যে প্রবন্ধগুলো আছে, সেগুলো বেশি বিক্রি হচ্ছে। মূলত প্রবন্ধই বেশি বিক্রি হচ্ছে।’

এ ছাড়া অনুবাদগ্রন্থ আর থ্রিলার বইয়ের কাটতিও বেশ ভালো। এ বছর বিজ্ঞানভিত্তিক বই আর গাণিতিক বইয়ের চাহিদা বেড়েছে বলে জানালেন প্রকাশকরা। অনুবাদগ্রন্থের মধ্যে লায়লা ফেরদৌসের ‘কাইজেন’ বইটি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের বই হলো মেলার প্রধান আকর্ষণ। রিয়াজ আহমেদের শিশুদের বইগুলো ভালো চলছে।