আচ্ছা টনি ভাইয়া, নিউক্লিয়াসের ভেতরে সবল বল ভীষণ সক্রিয়। এটা আকর্ষণী চরিত্রের আর ভয়ানক শক্তিশালী। দুর্বল বলের চরিত্র উল্টো, কিন্তু শক্তি তো কম। তাহলে সবলের ভেতর দুর্বল জায়গা করে নিল কীভাবে?’

‘কথাটা ভালো বলেছিস তো!’ রবিনকে প্রশংসা করলেন টনি ভাইয়া। তারপরই আরেকটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, ‘ঢাকায় গিয়েছিস কোনো দিন?’

‘হুম,’ ওপর-নিচে মাথা নাড়ে রবিন।

‘বস্তি দেখেছিস? কিংবা রাস্তায় ঘুমায় কিছু মানুষ?’

‘দেখেছি তো, হোটেল সোনারগাঁওয়ের উল্টো দিকে কারওয়ানবাজারের ফুটপাতেই দেখেছি, কত মানুষ বস্তা কেটে কুঁড়ে বানিয়ে রাত্রিযাপন করে।’

‘তাহলে হিসাবটা কী দাঁড়াচ্ছে রবিন মিয়া, বড় বড় বিল্ডিং কিংবা আলিশান হোটেলের পাশেই রয়েছে ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর। কোনো অসুবিধা হচ্ছে?’

‘তাই তো…’ ভাবনায় পড়ে যায় রবিন।

‘ভাবনার কিছু নেই, এমনি দিলাম উদাহরণটা। আসলে দুর্বল বল যে নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকতে পারে একথা বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারেননি বহুদিন। অথচ দুর্বল বলের কার্যকলাপ ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলেন।’

‘মানে?’ অবাক হয় রবিন।

‘তেজস্ক্রিয়তা কী, জানিস তো?’

‘কিছুটা। আব্বুর হাতঘড়িতে রেডিয়াম আছে, অন্ধকারে কাঁটাগুলো জ্বল জ্বল করে। আবার পারমাণবিক চুল্লিতেও নাকি তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায়।’

‘কথা সত্যি, তবে ব্যাপারটা বেশ জটিল।’

‘কেমন জটিল?’

‘সেটা বলছি, একটু পেছন থেকে শুরু করতে হবে। ১৪০ বছর আগে ফিরে যা। তখন ফ্রান্সের একজন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় পদার্থের খোঁজ দেন।’

টনির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রবিন চটপট জবাব দেয়, ‘আমি জানি, সেই বিজ্ঞানীর নাম হেনরি বেকরেল।’

‘হ্যাঁ, তিনিই দেখালেন কিছু মৌলিক পদার্থ থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। আসলে বেশির ভাগই অদৃশ্য আলো। সেসব এমনিতে দেখা যায় না। ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছাপ রেখে যায়। এ নিয়ে বিস্তারিত বলছি না, নিউক্লিয়ার ফিজিকস বইটা পড়ে নিস, ওটাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।’

‘বইটা পড়ে দেখব। এখন তুমি বলো।’ রবিন বলে।

‘বেকরেলের পর অনেকেই তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এর মধ্যে রয়েছেন কুরি দম্পতি অর্থাৎ পিয়েরে ও মেরি কুরি। এরপর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড আর ফ্রেডেরিক সোদি।’

‘এখন বলো, তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে দুর্বল বলের কী সম্পর্ক?’ টনি ভাইয়াকে থামিয়ে বলল রবিন।

‘আগেই বলেছি, দুর্বল বল হলো এক ধরনের নিউক্লীয় বল, তেমনি তেজস্ক্রিয়তাও এক ধরনের নিউক্লীয় ঘটনা। এ ব্যাপারটা আসলে প্রমাণ করেন রাদারফোর্ড।’

‘থামো থামো,’ টনিকে থামিয়ে দেয় রবিন। ‘তার আগে বলো, আমি শুনেছি, নিউক্লিয়াস জিনিসটাই আবিষ্কার করেছিলেন রাদারফোর্ড, এ কথা কি ঠিক?’

‘ঠিকই শুনেছিস। রাদারফোর্ডই প্রথম বুঝেছিলেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকেই বেরিয়ে আসে তেজস্ক্রিয় রশ্মি। কিন্তু কেন, কীভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়, সেটা রাদারফোর্ডের জানা ছিল না।’

‘তেজস্ক্রিয় রশ্মি কিন্তু তিন ধরনের?’

‘তাই?’

‘আলফা, বেটা ও গামা। এই তিন ধরনের রশ্মি। রশ্মি বলছি, আসলে আলফা রশ্মি হলো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। আলফা রশ্মির সঙ্গে একধরনের বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গও নির্গত হয়। সেটাই আসলে গামা রশ্মি।’

‘তাহলে বেটা রশ্মি কী, এ নিয়ে ঝামেলা চলছিল, তুমিই বলেছিলে।’

‘হ্যাঁ, ওখানেই আসলে সমস্যা দেখা দিল। বেটা রশ্মি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, ওটা আসলে ইলেকট্রনের স্রোত। প্রবল বেগে, প্রবল শক্তি নিয়ে বেরিয়ে যায় বলে প্রথমে এগুলোকে আলোক রশ্মি মনে করেছিলেন বিজ্ঞানীরা।’

‘তাহলে তো ব্যাপারটা মিলেই গেল? সমস্যা রইল কোথায়?’ ইছামতীর পানিতে পর পর কয়েকটা ঢিল ছুড়তে ছুড়তে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় রবিন।

‘সমস্যা একটা ছিল। সে সমস্যার সমাধান এখনো পুরোপুরি হয়নি।’

‘বলো কী?’

‘হুম, আলফা কণা কিংবা গামা রশ্মির বিকিরণ বিজ্ঞানীদের অতটা ভাবায়নি। ভাবিয়েছিল বেটা রশ্মি, সেটা চরমভাবেই ভাবিয়েছিল। বেটা রশ্মিতে ইলেকট্রন থাকে। আর থাকে শক্তি। এখানেই দেখা দিল সংকট। ভরশক্তির সংরক্ষণ সূত্রের লঙ্ঘন দেখা যাচ্ছিল বেটাক্ষয়ের সময়। ভরশক্তির সংরক্ষণ সূত্রটা জানিস তো।’

‘নাহ,’ নিরাসক্ত গলায় বলল রবিন। ‘তবে শক্তির সংরক্ষণসূত্রটা জানি। মহাবিশ্বের মোট শক্তি সব সময় এক। একে কমানো যায় না, বাড়ানোও যায় না। শক্তিকে এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তন করা যায়।’

‘ঠিকই বলেছিস। আইনস্টাইনের ভরশক্তির সমীকরণটা জানিস তো?’

‘সেই বিখ্যাত E=mc2?’

‘হ্যাঁ, এই সূত্রে তিনি বলেছিলেন ‘যাহাই ভর তাহাই শক্তি’। তার মানে, ভরশক্তিকে আলাদা করে দেখলে হবে না। ভর হলো বস্তুর মধ্যে লুক্কায়িত শক্তি। তারপর থেকেই বিজ্ঞানীরা শুধু ভরের হিসাব না কষে ভরশক্তিকে একসঙ্গে হিসাব করেন। নতুন সংরক্ষণ সূত্রটা তখন দাঁড়াল, মহাবিশ্বের মোট ভরশক্তির হেরফের করা যাবে না কখনো, তবে রূপান্তর করা যাবে। তাই কোনো একটা ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে ওই সিস্টেমে মোট ভরশক্তি সংরক্ষতি হবে। অর্থাৎ ঘটনা ঘটার আগের ও পরের ভরশক্তির হিসাব সমান হতে হবে।’

‘বেটাক্ষয়ের সময় সমস্যাটা কি হলো?’ এবার বেশ আগ্রহী মনে হলো রবিনকে।

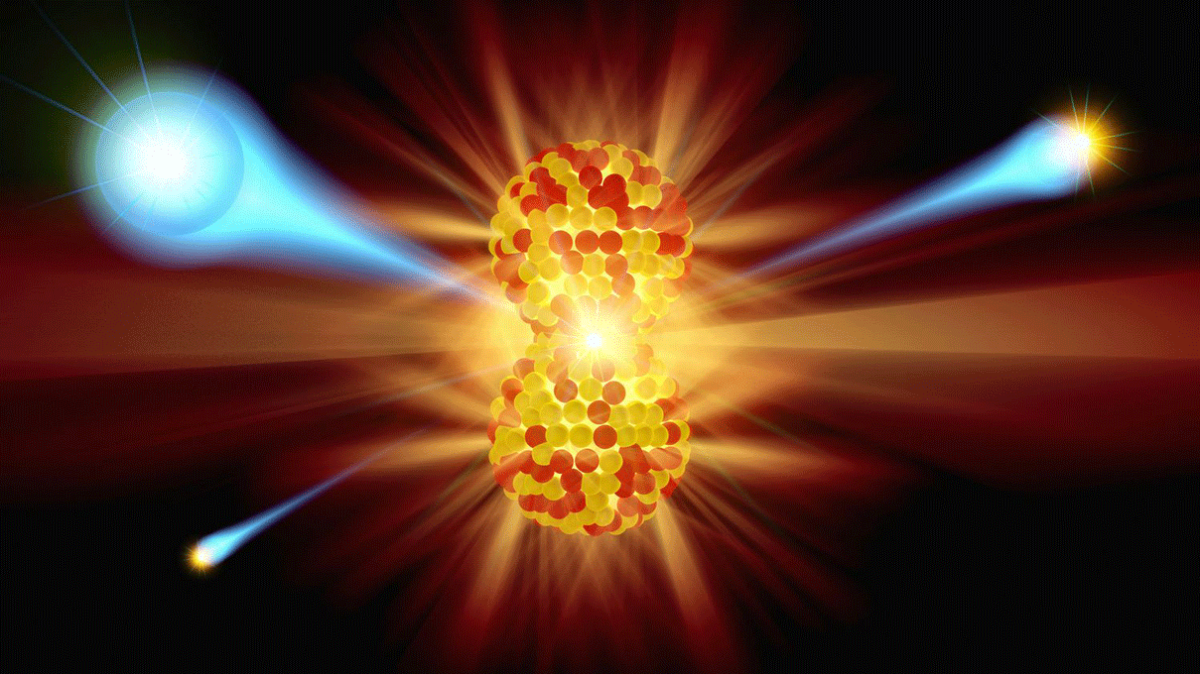

‘রাদারফোর্ড হিসাব মেলাতে পারছিলেন না, বেটা ইলেকট্রন কীভাবে তৈরি হয় বিজ্ঞানীরা সেটা জানতে হিমশিম খেয়েছেন। পরে জানা গেলে এই ইলেকট্রন আসে নিউট্রন থেকে। তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিউট্রন ভেঙে তৈরি হয় একটি প্রোটন আর এই বেটা ইলেকট্রন। এখানেই দেখা দিয়েছিল সমস্যা। একটা নিউট্রনের ভরশক্তির পরিমাণটা জানতেন বিজ্ঞনীরা। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের পর উৎপন্ন প্রোটন আর ছুটে বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রনের মোট ভরশক্তি হিসাব করে দেখা গেল, কমে গেছে কিছু ভরশক্তি। শুধু তা-ই নয়, যেসব ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে আসছে, সেগুলোর গতিশক্তিও সমান নয়। কোনোটা হয়তো খুব কাছে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, কোনোটা বেশ দূর অবধি চলে যাচ্ছে। এর মানে কী?’

‘আমার মনে হয় বেটাক্ষয় প্রক্রিয়া ভরশক্তির সংরক্ষণসূত্র মানছে না।’ নিজে একটা মতামত দিতে পেরে তৃপ্তি অনুভব করে রবিন।

১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

©দৈনিক বাংলা