খেজুর আমদানিতে শুল্ক ছিল ৫৩ শতাংশ, ৮ ফেব্রুয়ারি ১০ শতাংশ কমিয়ে করা হয়েছে ৪৩ শতাংশ। শুল্ক কমানোর পরও দাম কমেনি খেজুরের। উল্টো দাম বেড়েছে। যদিও বন্দর থেকে খেজুর খালাসের পরিমাণও বেড়েছে। গত কয়েক দিনে ৬০৫ কনটেইনার খেজুর খালাসের কার্যক্রম চলছে এবং প্রতিদিনই খালাস অব্যাহত রয়েছে।

জানা গেছে, আগামী ১২ মার্চ পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রমজান মাসজুড়ে সিয়াম সাধনা করেন। দিনভর রোজা রাখার পর সন্ধ্যায় ইফতারের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে খেজুর। খেজুর ছাড়া এখন আর ইফতারের কথা ভাবা যায় না। প্রায় সব রোজাদারই খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করেন। এ কারণে রমজান মাসে চাহিদা বেশি থাকা পণ্যগুলোর একটি খেজুর। পণ্যটির দাম নিয়ন্ত্রণে চলতি মাসে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ কমিয়েছে সরকার। এর পাশাপাশি বাজারে তদারকি ও বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও তা কোনো কাজেই আসছে না। গত বছরের তুলনায় বর্তমানে দেশের বাজারে খেজুরের দাম প্রায় ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়েছে।

৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি আদেশে খেজুরের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে আনার ঘোষণা দেয়। এর আগে খেজুর আমদানিতে সর্বমোট ৫৩ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হতো। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে খেজুরের শুল্কায়ন মূল্য প্রতি টন ১ হাজার থেকে ২ হাজার ৭৫০ ডলার। এর সঙ্গে কাস্টমস ডিউটি ১৫ শতাংশ, রেগুলেটরি ডিউটি ৩ শতাংশ ও ভ্যাট ১৫ শতাংশ। পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম কর ৫ শতাংশ হারে দিতে হচ্ছে। এতে বর্তমানে সর্বমোট ৪৩ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, গত রোজার আগে মানভেদে প্রতি কেজি খেজুরে শুল্ক দিতে হতো ৫ দশমিক ৪৫ থেকে ২১ দশমিক ৮৪ টাকা। তবে এবার খেজুরকে ‘বিলাসীপণ্যের’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে খেজুরের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৫৩ শতাংশ করা হয়। ফলে চলতি অর্থবছরের শুরু থেকেই বেড়ে গেছে। এবার শুল্ক দাঁড়িয়েছে ৫৪ থেকে ২০৮ টাকা। মূলত শুল্কের প্রভাব পড়েছে খেজুরের দামে। গত বছরের তুলনায় প্রতি কেজি খেজুরে জাতভেদে দাম বেড়েছে ১০০-৬০০ টাকা পর্যন্ত। দেশে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া খেজুরের মধ্যে রয়েছে দাবাস, জাহিদি, বরই ও গলা খেজুর।

চট্টগ্রামের খুচরা বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি গলা বা বাংলা খেজুর বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা, জাহিদি খেজুর ২৪০-২৬০ ও মানভেদে দাবাস খেজুর ৪৫০-৫৫০ টাকায়। এ ছাড়া বরই খেজুর মানভেদে বিক্রি হচ্ছে ৪৪০-৫৪০ টাকায়। গত বছর এসব খেজুরের দাম ছিল বর্তমান দরের অর্ধেকেরও কম।

এদিকে অভিজাত শ্রেণির কাছে পছন্দের খেজুরের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরবের মেডজুল, মাবরুম, আজওয়া ও মরিয়ম। গত এক মাসের ব্যবধানে এসব খেজুরের দাম কেজিতে ২০০-৩০০ টাকা বেড়েছে। জাম্বো মেডজুল মানভেদে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা, সাধারণ মেডজুল ১ হাজার ২৫০ থেকে ১ হাজার ৪০০, মাবরুম খেজুর ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ৫০০, আজওয়া খেজুর মানভেদে ৯০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সবচেয়ে ভালো জাতের মরিয়ম বিক্রি হয় প্রতি কেজি ৯০০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায়। এ ছাড়া কালমি মরিয়ম ৮০০-৯০০ টাকা, সুফরি মরিয়ম ৭৫০-৮০০, আম্বার ও সাফাভি ৯০০ টাকা থেকে ১ হাজার ২০০ ও সুক্কারি খেজুর বিক্রি হচ্ছে ৮০০-৯০০ টাকায়।

খাতুনগঞ্জে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০২৩ সালে রোজার আগে জাহিদি জাতের খেজুরের দাম ছিল কার্টনপ্রতি (১০ কেজি) ১ হাজার ২৫০ থেকে ১ হাজার ৩০০ টাকা। শুল্ক আরোপের কারণে দাম বাড়ার পর গত বছরের শেষ সপ্তাহেও একই জাতের খেজুরের দাম ছিল কার্টনপ্রতি ১ হাজার ৮০০ টাকা। তবে এখন ১০ শতাংশ শুল্ক কমিয়েও এই জাতের খেজুরের কার্টন হাঁকা হচ্ছে ২ হাজার ৪০০ থেকে ২ হাজার ৬০০ টাকা।

পাইকারি ও ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, বর্তমানে প্রতি ৫ কেজির এক কার্টন মেডজুল খেজুর বিক্রি হচ্ছে ৬ হাজার টাকায়। গত বছর এ খেজুর বিক্রি হয়েছিল ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার ৮০০ টাকায়। অন্যদিকে সাধারণ খোলা খেজুর প্রতি কেজি ফেব্রুয়ারির শুরুতে কেজিপ্রতি পাইকারি দাম ছিল ১২৮-১৩০ টাকা। বর্তমানে দাম বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৫০-১৫৫ টাকায়।

পাইকারি বাজার সূত্রে জানা গেছে, বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় জাহিদি জাতের খেজুর। এক বছর আগে প্রতি কেজি খেজুর খুচরা পর্যায়ে ১৫০ টাকায় পাওয়া যেত। শুল্ক কমানোর পর বর্তমানে এ খেজুর খুচরায় বিক্রি করতে হবে ২৭০ থেকে ২৮০ টাকা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য আমদানি করা খোলা (বস্তায় বিক্রি হওয়া ভেজা খেজুর) রোজা আসার আগেই কেজিপ্রতি পাইকারি দাম ১৫৫ টাকায় উঠে গেছে। ফলে খুচরা পর্যায়ে এ মানের খেজুর বিক্রি করতে হবে কমপক্ষে ১৬৫ থেকে ১৭০ টাকায়। অবশ্য গতকাল বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক টিটু ঘোষণা দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে খেজুর পৌঁছে দিতে বস্তায় আসা জাহিদি খেজুরের দাম কমানো হবে। আজ রোববার (৩ মার্চ) এই খেজুরের দাম কমানোর ঘোষণা আসার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বন্দর সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ দিনে সবচেয়ে বেশি খেজুর বন্দর থেকে খালাস নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। আগে বন্দর থেকে দিনে খেজুরভর্তি ছয় কনটেইনার খালাস হলেও এখন সেটা ৭০ কনটেইনারে গিয়ে টেকেছে। কিন্তু দাম কমছে না।

ক্যাবের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, সরকার শুল্ক কমানোর পর ব্যবসায়ীরা খেজুর খালাসে তোড়জোড় শুরু করেছে। শুল্ক কমানোর পরও ভোক্তারা কম দামে খেজুর কিনতে পারছেন না। শুল্ক কমানোর পর পর্যাপ্ত আমদানি হলেও দাম কেন কমছে না বিষয়টি তদারকি করতে হবে। তদারকি না করলে রোজায় খেজুর কিনতে পারবে না ভোক্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যে দেখা যায়, গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২২ হাজার ৬৬৩ টন খেজুর চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে খালাস করেছেন আমদানিকারকরা। ১৪৫ দিনের মধ্যে গত ১৫ দিনেই বেশি খেজুরের চালান খালাস হয়েছে। ২৮ ধরনের খেজুর দেশের ৮২টি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্দান, মিসর, আলজেরিয়া, নামিবিয়া, তিউনিশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে আমদানি করেছে।

জানা গেছে, চার মাস আগে খেজুর আমদানি করলেও শুল্ক কমবে এ আশায় ব্যবসায়ীরা পণ্যটি চট্টগ্রাম বন্দরে গুদাম করে রেখেছিলেন। ফলে বেসরকারি ১৯টি ডিপোতে ১ হাজার কনটেইনার (প্রতি কনটেইনারে ২২-২৪ হাজার কেজি খেজুর থাকে) খেজুর পড়ে ছিল। এখন খেজুরভর্তি ৬০৫টি কনটেইনার খালাস চলছে। এখনো খেজুরভর্তি ৩৯৫টি কনটেইনার খালাসের উদ্যোগ নেয়নি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের ডেপুটি কমিশনার কাজী ইরাজ ইশতিয়াক বলেন, প্রচুর পরিমাণে খেজুর খালাস হচ্ছে। প্রতিদিনই খালাস করছেন আমদানিকারকরা। তিনি বলেন, খেজুরের শুল্ক ১০ শতাংশ কমানো হয়েছে।

তিনি জানান, খেজুরের চারটি ক্যাটাগরি রয়েছে। একেকটি ক্যাটাগরির একেক রকম শুল্কহার হয়। মিথ্যা ঘোষণায় আমদানির প্রবণতাও রয়েছে। অনেক সময় উচ্চ শুল্কহারে খেজুর এনে কম শুল্কহারে ঘোষণা দেওয়া হয়। এমন বেশ কিছু ঘটনাও ঘটেছে। এ জন্য আমরাও সতর্ক আছি, যেন সরকার রাজস্ব বঞ্চিত না হয়।

উচ্চ শুল্কহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা এনবিআর নির্ধারিত, এ ব্যাপারে আমাদের বলার বা করার কিছু নেই। আমরা নির্ধারিত শুল্ক নিয়ে খালাসের ব্যবস্থা করি। খেজুর বিলাসী পণ্য কি না, এ বিষয়েও তিনি কিছু বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

খাতুনগঞ্জের ডেটস অ্যান্ড ড্রাই ফ্রুটস আমদানিকারক মো. ওমর ফারুক বলেন, খেজুর আমদানিতে কাস্টমস ট্যাক্স ১০ শতাংশ কমালেও অন্যান্য শুল্ক ঠিক রেখেছে এনবিআর। ফলে উচ্চমাত্রায় ট্যাক্স দিয়েই আনতে হচ্ছে। ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সামান্য এ শুল্ক কমানোয় খেজুরের দামে প্রভাব পড়বে না।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার সুলতান আরেফিন বলেন, শুল্ক কমানোর পর থেকে আমদানিকারকরা খেজুর খালাস নিতে শুরু করেছেন। বর্তমানে খেজুর খালাসের পরিমাণও বেড়েছে। আগে প্রতিদিন গড়ে খেজুরভর্তি ছয় কনটেইনার খালাস হলে এখন সেটি ৭০ কনটেইনার খালাস হচ্ছে।

বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রতি কেজি খেজুর ১১০ টাকায় কিনলে ১৪০-১৫০ টাকা শুল্ক দিতে হয়। ১২০ টাকায় কিনলে ২০৮ টাকা শুল্ক দিতে হয়। গত বছর ৯০ টাকায় ডলার কিনতে পারতাম। এ বছর ১২০-১২২ টাকা দিতে হচ্ছে। কাস্টমস থেকে অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু ইচ্ছেমতো করা হচ্ছে। এলসি যে মূল্যে খুলছি সে অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ করা হলে খেজুরের দাম অর্ধেকে নেমে আসে। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না।

বন্দর সচিব ওমর ফারুক বলেন, পণ্য বন্দরে আসার পর শুল্ক পরিশোধ করে খালাস করতে হয়। এসব কাস্টমসের বিষয়।

খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ ছগীর আহমেদ বলেন, ডলারের দাম বাড়াতে পণ্যের আমদানি খরচ বেড়ে যায়। এর পরও ব্যবসায়ীরা সহনীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব। দায়িত্ব গ্রহণের পর শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে এ মতবিনিময় সভা হয়।

তারেক রহমান বলেন, আমরা এই দেশকে আমাদের প্রথম ও শেষ ঠিকানা বলে মনে করি। তাই দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্যও আমাদেরকেই কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাই মেনিফেস্টোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত, নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ক্রীড়াসহ মেনিফেস্টোতে উল্লিখিত সব এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা চান উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন নিরাপদ বোধ করে। আমরা সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করি তাহলে নিশ্চয়ই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।

দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতেও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রী দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে গোপনীয়তার বিষয়গুলো মেনে চলার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা দেন।

জাতিকে একটি সুশৃঙ্খল জায়গায় নিয়ে আসতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সরকারি নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর গুরুত্ব করেন তারেক রহমান।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস, মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, হুমায়ুন কবির, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলাম, ডা. জাহেদ উর রহমান ও মাহ্দী আমিন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার স্বাগত বক্তব্য দেন। পরে কার্যালয়ের গঠন ও কার্যাবলি বিষয়ে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী।

নৌপরিবহন, সড়ক ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, পরিবহন সেক্টরে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে- কোনো অবস্থায়ই ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না। কেউ ভাড়া বাড়ানোর চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি চাঁদাবাজির সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে নারায়ণগঞ্জ শহরের মাছঘাট এলাকায় নির্মাণাধীন টার্মিনাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেছেন তিনি।

এদিন মন্ত্রী নারায়ণগঞ্জ টার্মিনাল, নির্মাণাধীন খানপুর আইসিটি অ্যান্ড বাঙ্ক টার্মিনাল, নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজ এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের মাছঘাট সংলগ্ন নির্মিতব্য টার্মিনাল ভবন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রী বলেন, ‘লাইটার জাহাজে ভোগ্যপণ্য রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির অপচেষ্টা বরদাশত করা হবে না। পরিদর্শনে লাইটার জাহাজে গম পাওয়া গেছে। নির্ধারিত সময়ে পণ্য খালাস না করে জাহাজে রেখে দেওয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

আসন্ন ঈদযাত্রা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘এবারের ঈদযাত্রা হবে স্বস্তিদায়ক ও নিরাপদ। যেসব স্থানে ব্যত্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অবাধ ও নির্বিঘ্ন ঈদযাত্রা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা গতবারের চেয়ে অধিক তৎপর থাকবে।’

মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকল পরিবহন মালিক-শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরকারি নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানান এবং জনস্বার্থবিরোধী যেকোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি অব্যাহত থাকবে বলে তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

এ সময় নৌপরিবহন, সড়ক ও সেতু এবং রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এমপি, নৌপরিবহন সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরী এনডিসি, বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান রিয়াল এডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকতারা উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটি মনে করছে, চুক্তিটি দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি হতে পারে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীতে সিপিডির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এ মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, বিদায়ী প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করা জরুরি। নতুন সরকারের উচিত জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তিটি পুনর্বিবেচনা করা।

সিপিডির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন প্রশাসন বিদায়লগ্নে মার্কিন সরকারের সঙ্গে একটি বৈষম্যমূলক চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যা ভবিষ্যতে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নীতিতে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, নতুন প্রশাসনের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করা। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

যেকোনো গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণকে সভ্যতার ওপর আক্রমণ হিসেবে সরকার বিবেচনা করে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি বলেছেন, প্রথম আলোসহ সব গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রী হিসেবে আমরা আমাদের তৎপরতা শুরু করেছি। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর পুড়িয়ে দেওয়া ভবনে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনী ‘আলো’ ঘুরে দেখার পর তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, মায়ের ডাকের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি প্রমুখ।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, এই ধ্বংসযজ্ঞের নেপথ্যে একটা সভ্যতাবিরোধী চিন্তা কাজ করেছে। বিভিন্ন দামি জিনিসপত্র লুটপাট হয়েছে। তার মানে, ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে একদল অপরাধীও জড়িত ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও দেখে গিয়েছেন। তিনি ঘটনার যথাযথভাবে তদন্ত এবং এ ধরনের অপশক্তি যাতে সমাজে প্রশ্রয় না পায়, সে কথা বলেছেন। রাষ্ট্র এবং সরকার এ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন থাকবে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিএনপি সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে আমরা বাংলাদেশকে সবার বাসযোগ্য করব। সবার জন্য সমান অধিকার এবং জনগণের মৌলিক অধিকারকে আমরা নিশ্চিত করব। এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করার জন্য জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সরকার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে একমাত্র সরকারই হচ্ছে রাষ্ট্রের সেই কর্তৃপক্ষ যে এই প্রতিশ্রুতিগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে। ফলে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, অন্য কোনো শক্তি, অন্য কোনো অপশক্তি সমাজে কোনো দাপট, প্রভাব দেখাক, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অতীতে যা ঘটেছে, তাকে অবশ্যই তদন্তের আওতায় আনতে হবে।...যেকোনো অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে হোক আর যত সময়ের ব্যবধানেই হোক, তাকে জবাবদিহির এবং বিচারপ্রক্রিয়ার আওতায় আসতেই হবে।’

এক প্রশ্নের জবাবে জহির উদ্দিন বলেন, ‘এ ঘটনার সঙ্গে দেশের বাইরে থেকে যারা সংশ্লিষ্ট হয়েছে, তারা দেশের আওতার বাইরে আছে বর্তমানে, অন্তত এই মুহূর্তে। ফলে তদন্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত থাকবে, তারা এটাকে পর্যবেক্ষণ হিসেবে অবশ্যই যুক্ত করবে এবং তাকে তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে বা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে বা বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে সংশ্লিষ্ট করার জন্য, এ ধরনের সীমানার বাইরের যেকোনো অপরাধকে কীভাবে যুক্ত করা যায়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে...কিন্তু স্পিরিটের দিক থেকে অবশ্যই অপরাধী যে যেখানেই বাস করুক বা অপরাধের প্রশ্রয় যদি কেউ দিয়ে থাকে এবং তা প্রমাণিত হয়—অবশ্যই সরকার সেটাকে বিবেচনায় নেবে।’

শিল্পী মাহবুবুর রহমানের ‘আলো’ নামের এই প্রদর্শনীর সময় দুই দিন বাড়িয়ে চলবে ২ মার্চ পর্যন্ত। সর্বস্তরের দর্শকদের জন্য প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১টা এবং বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

নরসিংদীর আলোচিত ধর্ষণ মামলায় জড়িতদের কেউ আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, নরসিংদীর ধর্ষণ মামলায় যারা জড়িত, তাদের কেউ আশ্রয় দিলে তাদের শিকড় ধরে উপড়ে ফেলা হবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবিধানিকভাবে যতগুলো অধ্যাদেশ হয়েছে, প্রত্যেকটা অধ্যাদেশই আমরা বিল আকারে পেশ করবো। সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে করা ১৩৩ অধ্যাদেশের প্রত্যেকটিই পেশ করা হবে।

দেশে মামলার জট একটি প্রকট সমস্যা জানিয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, এ সমস্যা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে কেউ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে সে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট দেখবেন।

মাদক-সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, হানাহানি-মারামারি এসব ব্যাপারে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, গুটিকয়েক দুষ্কৃতিকারীর কারণে সরকারের ভালো কাজের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপি সভাপতি এম এ মজিদ, রাশেদ খানসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

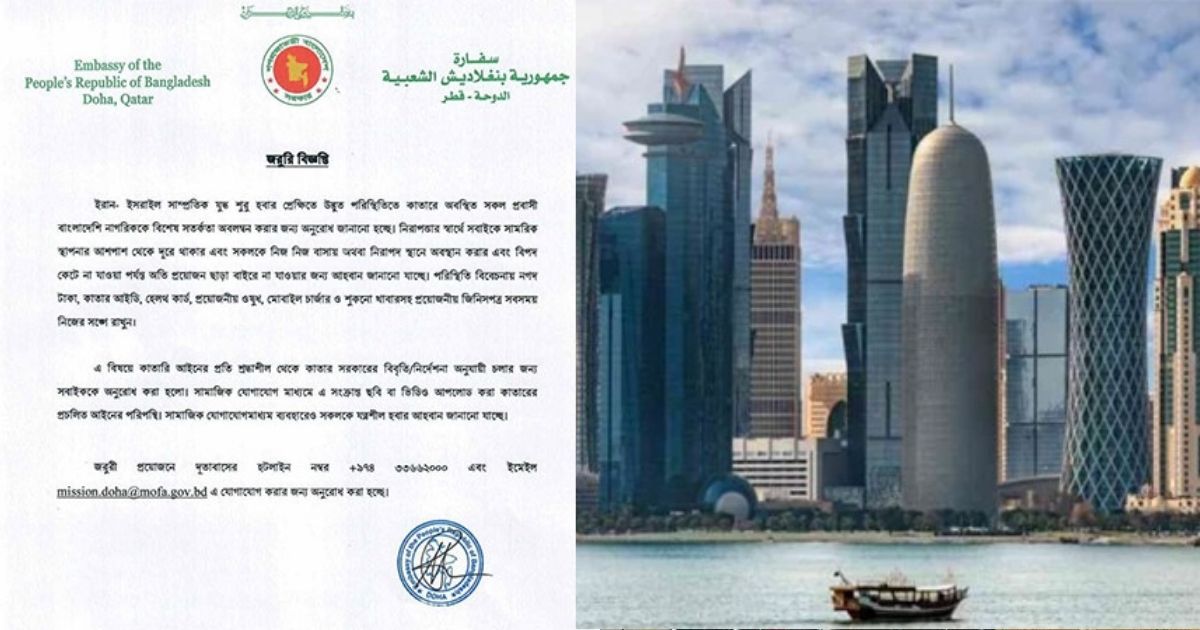

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাতারে অবস্থানরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছে দোহার বাংলাদেশ দূতাবাস।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে দোহার বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, নিরাপত্তার স্বার্থে সবাইকে সামরিক স্থাপনার আশপাশ থেকে দূরে থাকার এবং নিজ নিজ বাসায় অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার অনুরোধ করা হচ্ছে। বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি বিবেচনায় নগদ টাকা, কাতার আইডি (কিউআইডি), হেলথ কার্ড, প্রয়োজনীয় ওষুধ, মোবাইল চার্জার ও শুকনো খাবারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবসময় নিজের সঙ্গে রাখুন।

এ বিষয়ে কাতারি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কাতার সরকারের বিবৃতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী চলার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত ছবি বা ভিডিও আপলোড করা কাতারের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সবাইকে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

প্রথম আলো ভবনে উগ্রবাদীদের হামলার ঘটনায় আগামী দুই মাসের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্ত শেষ করে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, যারা প্রগতির বিরুদ্ধে উগ্রবাদী শক্তি, তারা সমাজের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারবে না, দৃষ্টান্তমূলক বিচারের মাধ্যমে আমরা সেই বার্তাই দিতে চাই। আগামী দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। আমরা চাই বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হোক।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে হামলায় আক্রান্ত ও অগ্নিদগ্ধ প্রথম আলো ভবনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ব্যতিক্রমী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ‘আলো’ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীরা পুড়ে যাওয়া কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ, টেবিল-চেয়ার, বই ও বিভিন্ন নথিপত্র দেখছেন। প্রদর্শনীর ১১তম দিনে প্রতিষ্ঠানটির আমন্ত্রণে সেখানে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এটি একটি জীবন্ত জাদুঘরের মতো মনে হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে কীভাবে নতুন করে জেগে ওঠা যায়, তার একটি প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনো অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি।’

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘ঘটনার সময় আমরা সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছিলাম। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে বিষয়টির তদন্ত নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে তদন্তকারী সংস্থা ডিবিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘প্রথম আলো ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিশ্বে এমন বার্তা গেছে যে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ওপর হামলা করা যায় এ ধারণা ভাঙতে সরকার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে চায়।’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বিচারিক কার্যক্রমে সবার সহযোগিতা চাওয়া হবে, যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।’

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাধীন গণমাধ্যম ও বিচার বিভাগের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার রয়েছে। জনগণের দেওয়া ইশতেহার বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ইসরায়েলের পর বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও সৌদি আরবে শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। উপসাগরীয় ওই পাঁচ দেশ তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব বাণিজ্যিক ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যগামী সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’

তেহরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কয়েক দফা আলোচনার পর শনিবার সকালে ইরানে যৌথ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। তেহরানসহ পাঁচটি শহর লক্ষ্য করে এ হামলা হয়।

অন্যদিকে ইসরায়েলসহ আশপাশের দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালায় ইরান।

দেশে ২০২৫ সালে ৪০৩ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে স্কুলশিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করা সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় এ চিত্র উঠে এসেছে। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা: ক্রমবর্ধমান সংকট’ শীর্ষক সমীক্ষার ফল তুলে ধরে সংগঠনটি বলেছে, এই সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়; বরং অনেকটাই পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক এবং মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতারও প্রতিফলন।

দেশের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে ১৬৫টি স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে প্রতি বছরের মতো ২০২৫ সালের আত্মহত্যার চিত্র বিশ্লেষণ করেছে আঁচল ফাউন্ডেশন। ২০২৫ সালে সারাদেশে মোট ৪০৩ জন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার তথ্য পেয়েছে তারা। ২০২৪ সালে সংখ্যাটি ছিল ৩১০।

আত্মহত্যাগুলোর কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ২৮ শতাংশের কারণ হতাশা, ২৩ শতাংশ অভিমানে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করা নারীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ হতাশায়; প্রায় ৬২ শতাংশ নারী এবং ৩৮ শতাংশ পুরুষ অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন। এ ছাড়া প্রেমঘটিত কারণে ১৩ শতাংশ, পারিবারিক টানাপড়েনে প্রায় ৮ শতাংশ, মানসিক অস্থিতিশীলতায় ৬ শতাংশ ও যৌন নির্যাতনের কারণে ৩ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪ জন সরকারি (পাবলিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের, ১৭ জন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের, মেডিকেল কলেজের ৬ জন ও ১০ জন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থী।

৪০৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বাধিক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়েছে স্কুলপর্যায়ে। ১৯০ জন স্কুলপড়ুয়া শিশু আত্মহত্যা করেছে। এটি মোট ঘটনার ৪৭ দশমিক ৪০ শতাংশ। আঁচল বলেছে, এই চিত্র বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। কারণ, স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা সাধারণত কৈশোরের সূচনালগ্নে থাকে, যখন মানসিক ও আবেগের বিকাশ অত্যন্ত সংবেদনশীল পর্যায়ে অবস্থান করে।

কলেজ পর্যায়ে ৯২ জন বা ২২ দশমিক ৮ শতাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৭ জন বা ১৯ দশমিক ১০ শতাংশ এবং মাদ্রাসায় ৪৪ জন বা ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে।

আঁচল ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে ১০১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ২০২২ সালে ৫৩২ জন শিক্ষার্থী, ২০২৩ সালে ৫১৩ জন শিক্ষার্থী ২০২৪ সালে ৩১০ জন শিক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীর চেয়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার (৫৯ শতাংশ) বেশি।

নারী শিক্ষার্থী বেশি: লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালে আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৪৯ জন বা ৬১ দশমিক ৮ শতাংশ নারী, ১৫৪ জন বা ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ পুরুষ। স্কুলে ১৩৯ জন নারী ও ৫১ জন পুরুষ; কলেজে ৫০ জন নারী ও ৪২ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সামান্য বেশি; যেখানে ৪১ জন পুরুষের বিপরীতে ৩৬ জন নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। মাদ্রাসায় ২৪ জন নারী ও ২০ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন।

তথ্য বিশ্লেষণে বলা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে, কৈশোরে মেয়েরা সামাজিক ও পারিবারিক চাপ, সম্পর্কগত টানাপড়েন এবং আবেগপ্রবণ সংকটে বেশি ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। আর উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পুরুষ শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ধারণা করা যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান ও আত্মপরিচয়ের সংকট আত্মহত্যায় বড় ভূমিকা রেখেছে।

সাইবার বুলিংয়ের কারণেও একজন নারী শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন, যা ডিজিটাল নিরাপত্তা ও অনলাইন সহিংসতার নতুন মাত্রা তুলে ধরে বলে সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়।

বেশি ঢাকা বিভাগে: বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। ২০২৫ সালে আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের ১১৮ জন বা ২৯ দশমিক ২৪ শতাংশ এই বিভাগের। জনসংখ্যার ঘনত্ব, নগরায়ণ, প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করে আঁচল ফাউন্ডেশন।

আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ৬৩ জন, তথা ১৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ, বরিশাল বিভাগের ৫৭ জন বা ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং রাজশাহী বিভাগের ৫০ জন বা ১২ শতাংশ।

উত্তরণে করণীয়: সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের কনসালট্যান্ট ফরেন্সিক সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. আনিস আহমেদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সৈয়দ মাহফুজুল আলম, টাঙ্গাইল মেডিক্যাল কলেজের সহকারী পরিচালক ডা. মারুফ আহমেদ খান, আঁচল ফাউন্ডেশনের সভাপতি তানসেন রোজ ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সোহেল মামুন।

শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা মোকাবিলায় আঁচল ফাউন্ডেশনের বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সেগুলো হলো সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মনোসেবা এবং শিক্ষার্থীদের মেন্টাল হেলথ স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা; শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ, বিষণ্নতা বা উদ্বেগের চিহ্ন শনাক্ত করতে শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রশিক্ষণ; আত্মহত্যা ও মানসিক সমস্যার ওপর সামাজিক স্টিগমা কমাতে সংবাদ, পোস্টার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালানো; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাইকো সোশ্যাল প্রশিক্ষণের আওতায় আনা; অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যোগসংযোগ ঘটাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্যসচেতনতাবিষয়ক কর্মসূচির আয়োজন করা।

ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে রোববার (১ মার্চ) থেকে আগামী ৩০ এপ্রিল পযর্ন্ত দুই মাস ইলিশ সংরক্ষণে নদীতে সকল ধরনের মাছ ধরা, জাল ফেলা, আহরণ, পরিবহন বাজারজাতকরণ, ও মজুতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সরকার।

ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন বলেন, ‘নদীতে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করার জন্য মৎস্য বিভাগ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ডের সমন্বয়ে প্রতিদিন অভিযান পরিচালনা করা হবে। যারা আইন অমান্য করে নদীতে নামবে, তাদের জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এইসময় প্রতি জেলে নিষেধাজ্ঞার সময় থেকে শুরু করে শেষ পযর্ন্ত প্রতি মাসে ৪০ কেজি করে ভিজিএফের চাল পাবে।’

ভোলা জেলা মৎস্য অফিস ও জেলে সূত্রে জানাযায়, জেলায় ২ লাখের বেশি জেলে রয়েছে। এদের মধ্যে ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৩৫ জন জেলে নিবন্ধিত। এ সকল জেলেরা মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস ভোলার মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীতে সকল ধরনের জাল ফেলা ও মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ভোলার মেঘনা নদীর চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভেদুরিয়া থেকে চর রুস্তম পর্যন্ত একশত নব্বই কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার সময় জেলা ও উপজেলার বরফকলগুলো বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। জেলেদের সচেতন করার জন্য নদী এবং উপকূলবর্তী মাছঘাট এলাকায় মাইকিং ও পোস্টারিংসহ সকল ধরনের প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে জেলা প্রশাসন ও জেলা মৎস্য বিভাগ।

ইরান-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাতারে অবস্থানরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়েছে দোহার বাংলাদেশ দূতাবাস।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে দোহার বাংলাদেশ দূতাবাস বলেছে, নিরাপত্তার স্বার্থে সবাইকে সামরিক স্থাপনার আশপাশ থেকে দূরে থাকার এবং নিজ নিজ বাসায় অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার অনুরোধ করা হচ্ছে। বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি বিবেচনায় নগদ টাকা, কাতার আইডি (কিউআইডি), হেলথ কার্ড, প্রয়োজনীয় ওষুধ, মোবাইল চার্জার ও শুকনো খাবারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবসময় নিজের সঙ্গে রাখুন।

এ বিষয়ে কাতারি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে কাতার সরকারের বিবৃতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী চলার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ সংক্রান্ত ছবি বা ভিডিও আপলোড করা কাতারের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সবাইকে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে দূতাবাসের হটলাইন নম্বর অথবা ইমেইল: [email protected]এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন তারেক রহমান।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস, মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, হুমায়ুন কবির, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শামসুল ইসলাম, ডা. জাহেদ উর রহমান ও মাহ্দী আমিন।

বৈঠকের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার। পরে কার্যালয়ের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বাংলাদেশের মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে।”

সরকারের অংশ হিসেবে প্রশাসনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “সরকার তখনি ভালো করবে, যখন আপনারা সরকারকে সহযোগিতা করবেন।”

দেশকে নিজের প্রথম ও শেষ ঠিকানা উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আমরা এই দেশকে আমাদের প্রথম ও শেষ ঠিকানা বলে মনে করি। তাই দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্যও আমাদেরকেই কাজ করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটি মেনিফেস্টো থাকে।”

এরপর যোগ করেন, “একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাই মেনিফেস্টোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদেরকে কাজ করতে হবে।”

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ক্রীড়াসহ ঘোষিত সব এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন নিরাপদ বোধ করে। আমরা সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করি তাহলে নিশ্চয়ই এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।”

দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশাসনের পূর্ণ সহায়তা প্রত্যাশা করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সরকারি নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে অনুসরণের ওপরও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। জাতিকে সুশৃঙ্খল পথে এগিয়ে নিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে তিনি তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছান।

কার্যালয়ে প্রবেশের সময় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা তাকে অভ্যর্থনা জানান। দিনব্যাপী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অধীনস্থ দপ্তরগুলোর প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কথা রয়েছে তার।

এর আগে শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) ছুটির দিনেই প্রথমবার রাজধানীর তেজগাঁও কার্যালয়ে অফিস করেন তিনি। সেদিন মূল ভবনে প্রবেশের আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া–র সরকারের সময় দায়িত্ব পালন করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাদের ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র–এ আজ এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।

দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।