আজ ১৭ রমজান ঐতিহাসিক বদর দিবস। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সম্মুখ সমর অনুষ্ঠিত হয় এই দিবসে। পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে কি থাকবে না- এ ফয়সালা হয় বদরের রণাঙ্গনে ঐতিহাসিক এক যুদ্ধের মাধ্যমে। জেহালতের তিমিরাচ্ছন্নতার অবসান ঘটিয়ে একত্ববাদের ঝাণ্ডা নিয়ে শান্তি ও সফলতার চাদরে আচ্ছন্ন ঐশী নূরের আলোকে জগদ্বাসীর জন্য ইসলামের মতো মহান পবিত্র নেয়ামতের সুশীতল ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়েছিল বদরের প্রাঙ্গণ থেকেই; এ জন্যই মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। পবিত্র কোরআনে তাই মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বদর দিবসকে ‘য়াওমুল ফুরকান’ তথা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী দিবস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বস্তুত মহানবী (সা.) যুদ্ধপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তৎকালীন অমুসলিম শক্তির নানামুখী ষড়যন্ত্র, নির্যাতন আর ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার অপপ্রয়াসের মোকাবিলায় রাসুলে পাক (সা.)-এর হাতে যুদ্ধ ব্যতীত আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাওহিদ ও রেসালতের প্রতি আনুগত্যকারী মোহাজের ও আনসারগণের সমন্বয়ে অসম সাহসী সাহাবায়ে কেরামের এক প্রত্যয়-দীপ্ত বাহিনী বিশ্বনবীর (সা.) নেতৃত্বে নজিরবিহীন বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন বদরের প্রান্তরে। মহানবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গী হয়েছিল মহান আল্লাহপাক প্রদত্ত রহমত, মদদ ও সুসংবাদ-সংবলিত বার্তাবলির অমোঘ শক্তিমত্তা। পবিত্র কোরআনের সুরা আলে ইমরানে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, ‘ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদরিন ওয়া আন্তুম আযিল্লা’ অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবেই মহান আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন বদরের যুদ্ধে, যেখানে তোমরা ছিলে ক্ষীণ-শক্তির দুর্বল এক পক্ষ। মূলত মুসলমানদের সংখ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, সমর উপরণাদি, শক্তিমত্তা ও সমর-কৌশলের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মহান প্রভুর সাহায্য ও রহমতের বিষয়; যার ওপর প্রতিটি মুমিন সর্বাবস্থায় ভরসা করবে, নির্ভরতা পাবে। আল্লাহপাক সেজন্যই বলেছেন, ‘ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন’ অর্থাৎ মোমেনদের সহযোগিতা প্রদান করা আমি আল্লাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য।

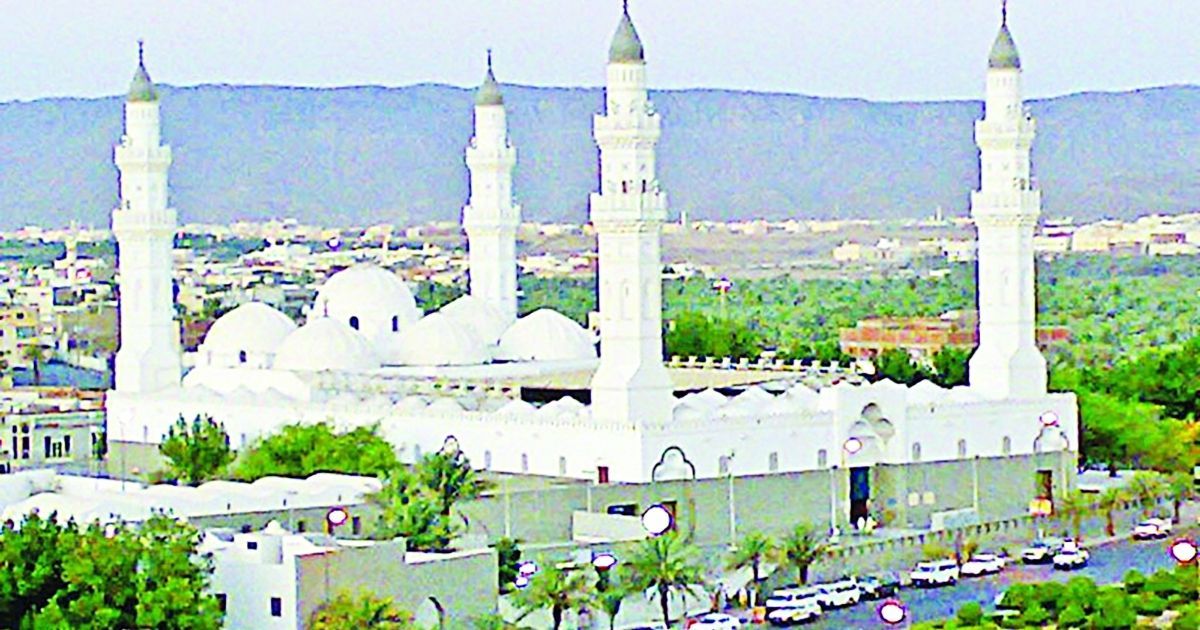

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (সা.) মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের ১ বছর ৬ মাস ২৭ দিনের মাথায় মদিনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৮০ মাইল দূরত্বে অনুষ্ঠিত হয় বদরের যুদ্ধ; দিনটি ছিল ২য় হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুসলিম বাহিনীর চাইতে অমুসলিম বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যাই ছিল প্রায় তিন গুণ; অমুসলিমদের অন্যান্য রসদ ও উপকরণাদি ছিল আরও বেশি। অমুসলিম সৈন্য-সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও অধিক, সঙ্গে ছিল ১০০ ঘোড়া, শতাধিক উঠ, ছয় শতাধিক লৌহবর্মসহ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, সঙ্গে যুক্ত ছিল ৭০টি উঠ ও মাত্র দুটি ঘোড়া; কিন্তু মুসলমানদের ছিল বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্ব এবং মহান আল্লাহর সাহায্য। এই অসম যুদ্ধে কল্পনাতীত পরাজয় বরণ করে মহাসত্য অস্বীকারকারী কুফর প্রতিপক্ষ এবং অবিশ্বাস্য বিজয় লাভ করেন একত্ববাদের পতাকাবাহী আল্লাহপাকের অনুগত মজলুম বান্দারা। কুফরি শক্তির ৭০ জন হত্যার শিকার হয়, ৭০ জন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় এবং মানবেতিহাসে রচিত হয় মাআজ ও মোআওয়াজ নামের প্রত্যয়-দীপ্ত দুই কিশোর সহোদরের এক অতুলনীয় বীরত্বগাথা! যেই কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাফেরদের সবচাইতে প্রভাবশালী নেতা আবু জেহেলের মৃত্যু; বদরের প্রান্তরে এই একটি হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক তাৎপর্যের দাবি রাখে। কেননা ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া ও মহানবী (সা.)-কে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার জন্যে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে এই নিকৃষ্ট মানব আবু জেহেল। ইসলামের প্রথম যুদ্ধেই উপরিউক্ত দুই কিশোরের হাতে তার জীবনাবসান ঘটে। ফলে ইসলাম এক দুর্ধর্ষ, চতুর ও অমানবিক পাষণ্ডের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। মাক্কি জীবনে রাসুল (সা.)-এর একান্ত অনুগত হাবশি বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ হজরত বেলালের সঙ্গে অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ও নির্মম নির্যাতন করেছিল তার মুনিব উমাইয়া ইবন খাল্ফ; বদরের রণাঙ্গনে এই পাষণ্ড উমাইয়া তারই দাস নিপীড়িত ও মাজলুম হজরত বেলাল (রা.)-এর হাতেই নিহত হয়। হজরত উমর (রা.)-এর হাতে নিহত হয় তার আপন মামা; এভাবেই বদরের প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে শুরু করে অংশগ্রহণকারী সদস্য পর্যন্ত সকলেই মহান প্রভুর সন্তুষ্টি বিধান, নবপ্রবর্তিত ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা এবং তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসুলে আকরাম (সা.)-এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে নজিরবিহীন আনুগত্য ও বীরত্বের পরিচয় দেন।

নব-প্রবর্তিত ইসলাম, মহানবী (সা.) ও মহান আল্লাহপাকের জন্য জীবন উৎসর্গকারী কিছু মকবুল মানুষের বিশ্বাস, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতির বিস্ময়কর মঞ্চায়ন ঘটেছিল বদরের যুদ্ধে। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার এ মরণপণ যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন নবিজির চাচা আমির হামজা (রা.), হজরত আলী (রা.) ও হজরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)। যুদ্ধের সূচনাপর্বে ব্যক্তি-পর্যায়ে এই তিনজন বীর সেনানীকে মোকাবিলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল প্রতিপক্ষের শায়বা, ওয়ালিদ ও ওতবা; ইসলামের মহান তিন বীর প্রচণ্ড বিক্রমে এদের তিনজনকে শুরুতেই হত্যা করেন। এরপরই শুরু হয়ে যায় সর্বাত্মক যুদ্ধ; মহানবী (সা.) মুসলিম বাহিনীকে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তেজোদীপ্ত, উজ্জীবিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুফর বাহিনীর মধ্যে চরম হতাশা, নৈরাশ্য ও পরাজয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; তারা আর কোনোভাবেই টিকে থাকার শক্তি, সাহস ও রসদ খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে যুদ্ধের পরিণাম আরও স্পষ্টতর হয়ে যায়, একপর্যায়ে সম্মিলিত কুফর বাহিনী করুণ পরিণতি বরণ করে; এর ফলশ্রুতিতে শুধু মক্কা-মদিনাতেই নয় বরং সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম এক নতুন অভিনব শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং মুসলমানদের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বলতর হয়, যা থেকে পরবর্তীতে তারা অধিকতর উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণামূলক অফুরান শক্তি লাভ করেন। মহান আল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য তাওহিদবাদীদের এ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সুরা আল ইমরানে সুসংবাদ দেন যে, ‘বরং তোমরা যদি সবর এখতিয়ার করো, মহান আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করে চলো, তবে বিপক্ষ শক্তি তোমাদের ওপর দ্রুত হামলা করলেও আল্লাহপাক তোমাদের ৫ হাজার ফেরেশতার এক সুবিন্যস্ত বাহিনী দ্বারা সহযোগিতা করবেন।’ মহান আল্লাহ প্রদত্ত ফেরেশতা বাহিনীর এই সহযোগিতার কথা সুরা আনফালেও এসেছে, ‘যদি তুমি দেখতে ফেরেশতারা অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে এবং বলছে যে, তোমরা এবার দহন যন্ত্রণা ভোগ করো।’

যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে মুসলিম বাহিনী তিন দিনের মাথায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মহানবী (সা.) যে সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করেছিলেন তা মানবেতিহাসের এক অনবদ্য নজির হয়ে আছে। সাহাবায়ে কেরাম বন্দিদের সঙ্গে নবির নির্দেশনা অনুযায়ী সদাচার চালিয়ে যান। ইতিমধ্যে যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে করণীয় বিষয়ে রাসুলের নেতৃত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; হজরত উমর (রা.) সে বৈঠকে যুদ্ধবন্দি সবাইকে হত্যার পক্ষে মত দেন। অন্যদের মধ্যে বৈঠকে হজরত আবু বকর (রা.) যে বিজ্ঞজনোচিত মতামত প্রদান করেছিলেন, রাসুলে পাকের কাছে তাই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল; সেটি ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেয়া। সে-মতে বৈঠকে মুক্তিপণ দিয়ে যুদ্ধবন্দিরা মুক্ত হতে পারবে, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাসুল (সা.) ১ থেকে ৪ হাজার দিনার পর্যন্ত মুক্তিপণের অর্থ নির্ধারণ করে দেন। যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণের ব্যাপারে মহানবী (সা.) তার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ চিন্তাধারার আলোকে এক শিক্ষাবান্ধব মন-মানসের পরিচয় দিয়েছেন; সেটি হলো, বন্দিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা মুক্তিপণ হিসেবে প্রতিজন মদিনার ১০ জন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের শর্ত লাভ করেন। অবশ্য অপরাধীর ধরন ও অবস্থা বিবেচনায় রাসুলে পাক (সা.) বেশ কজন বন্দিকে কোনো প্রকার মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং নাদার ইবনে হারিস ও উকবা ইবনে আবু মুআইত নামে দুজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন।

স্বল্পসংখ্যক প্রত্যয়ী, বিশ্বাসী ও আত্মনিবেদিত মানুষ যে বিশাল শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় বিজয় লাভে সক্ষম হতে পারে, ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলাম বদরের সিঁড়ি বেয়ে এভাবেই মহান আল্লাহর রহমত ও মদদে অত্যন্ত দ্রুতবেগে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছিল এবং পরিণত হয়েছিল জগতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এক জীবন-বিধান রূপে। আল্লাহপাকের বাণীÑ ‘নাসুরম্ মিনাল্লাহে ওয়া ফাতহুন কারিব’ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও তোমাদের বিজয় অত্যাসন্ন, অতি নিকটে; ইতিহাস সাক্ষী, স্বল্পকালের ব্যবধানেই মহান রবের এ ঘোষণার পরিপূর্ণ সফল বাস্তবায়ন জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছিল।

আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ‘আল বদর’ নামে একটি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালালি, বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা নিধনযজ্ঞে সহযোগিতা এবং মহান মুক্তিসংগ্রামে বাঙালির বিজয়কে রুখে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে; কিন্তু ওই দেশদ্রোহীরা বাহিনীর নামটি দিয়েছিল বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক চেতনাবোধ থেকে। বস্তুত ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব পালনের কথা বলে তারা নিজস্ব সমাজ, দেশ, ধর্ম ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল। ইসলামে ‘দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ’ বিবেচনা করলেও এরা পাকিস্তানপ্রেম দেখাতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই ক্ষতিসাধন করেছে। বদরের মতো ইসলামের এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নামকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে গাদ্দারি করেছে; নিঃসন্দেহে ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বার্থান্ধ ও মতলববাজ কার্যকলাপ খোদ ইসলামকেই বিতর্কিত ও হেয়প্রতিপন্ন করার নামান্তর। পৃথিবীর যেখানেই পবিত্র ইসলামকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি বা গোষ্ঠীগত ফায়দা হাসিলের হাতিয়ার বানিয়ে নেয় এবং যখনই ইসলামকে ধর্ম-ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অপপ্রয়াস চালায়, মহান আল্লাহ তাদেরই সমুচিত শিক্ষা দিয়ে থাকেন; এটি যেমন একাত্তরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ঠিক তেমনি সমসাময়িক কালেও দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের প্রত্যাশা, ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের প্রভাব, গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমরা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে শান্তি, কল্যাণ ও মানবতার ধর্ম ইসলামের মহানত্ব ও মূল্যবোধকে উচ্চকিত করে তুলি।

লেখক: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এমন এক সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন জাতি এক গভীর অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সেই অস্থির সময়ে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার উত্থান কেবল একজন সামরিক কর্মকর্তার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ছিল না, বরং তা ছিল একটি জাতির পরিচয় সংকট নিরসন এবং গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা শুরুর এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার প্রধানতম দিক ছিল তার প্রবর্তিত ‘বহুদলীয় গণতন্ত্র’, যা বাংলাদেশকে একদলীয় শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছিল। তিনি কেবল একজন শাসক ছিলেন না, বরং ছিলেন জনবান্ধব উন্নয়নের এক অনন্য রূপকার। তার রাজনীতির মূলে ছিল সাধারণ মানুষ, কৃষি এবং আত্মনির্ভরশীলতা।

তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ নামক এক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে একসূত্রে গেঁথেছিল। এই দর্শনের মাধ্যমে তিনি এ দেশের মানুষের মাঝে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা অনন্য এই কারণে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকেই রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থায় যখন দেশে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলের শাসন কায়েম করা হয়েছিল, তখন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সেই সংকীর্ণতা ভেঙে দেন। তিনি সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড পরিচালনার আইনগত বাধা অপসারণ করেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়, যা আজও এ দেশের জনমানসে গভীরভাবে প্রোথিত।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনুধাবন করেছিলেন যে, কোনো জাতির উন্নয়ন কেবল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ দিয়ে সম্ভব নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং একটি সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও ভিন্নমতের কোনো স্থান ছিল না। তিনি রাজনৈতিক দল বিধি (PPR) প্রবর্তন করেন এবং পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক বড় ধরনের বাঁক বদল। তিনি বামপন্থি থেকে শুরু করে ডানপন্থি সব মতাদর্শের মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটে। এ কারণে তিনি ‘উনিশ দফা’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, যা ছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই ১৯-দফা ছিল শহীদ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনার ‘ম্যাগনা কার্টা’ বা মূল সনদ। কর্মসূচির প্রথম দিকেই ছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯-দফার মাধ্যমে তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ‘গণতন্ত্রের সুফলকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া’। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অন্নের সংস্থান না হবে এবং তারা শিক্ষিত না হবে, ততক্ষণ গণতন্ত্র কেবল শিক্ষিত উচ্চবিত্তের বিলাসিতা হয়ে থাকবে। ১৯-দফার প্রতিটি দফা ছিল জনবান্ধব এবং বাস্তবায়নযোগ্য, যা তৎকালীন আমলাতন্ত্রকে ফাইলবন্দি কাজের বাইরে মাঠপর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ‘খাল খনন’ আন্দোলন ছিল আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম এবং সফলতম স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক গণআন্দোলন। তৎকালীন সময়ে সেচ সুবিধার অভাবে বাংলাদেশের বিশাল কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। জিয়ার লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। তিনি কেবল সরকারের বাজেট বা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি এই বৃহৎ কর্মসূচি শুরু করেন। নিজে কোদাল হাতে মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে যখন তিনি খালে নামলেন, তখন তা সারা দেশে এক নজিরবিহীন দেশপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার মাইল খাল খনন ও পুনঃখনন করা সম্ভব হয়েছিল, যা সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশ আমদানিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই খাল খনন কর্মসূচি কেবল অর্থনৈতিক সাফল্য ছিল না, এটি ছিল ‘জাতীয়তাবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ’। এটি প্রমাণ করেছিল যে, ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে সীমিত সম্পদ দিয়েও অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

জনবান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর আর একটি বড় কৃতিত্ব ছিল পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড গঠন করা। তিনি জানতেন যে, গ্রাম বাংলার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়, আর আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিদ্যুৎ। তার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই আজ বাংলাদেশের নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর শক্তিশালীকরণে তিনি ‘গ্রাম সরকার’ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে। এটি ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অনন্য মডেল। বর্তমানে আমরা যাকে তৃণমূল উন্নয়ন বা গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট বলি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই সত্তর দশকেই তা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজে বছরের সিংহভাগ সময় কাটাতেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার এই ‘পথসভা’ এবং ‘জনসংযোগ’ রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অসংখ্য সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেছিলেন। বাংলাদেশের বিশাল যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী করতে তিনি প্রথম ‘যুব মন্ত্রণালয়’ ও ‘যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের রাষ্ট্রীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে গঠন করেন ‘মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ চালু করেন। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯৭৬ সালে তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরো (BMET)’, যা আজ দেশের রেমিট্যান্স অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। এছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)’, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় ‘ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ এবং ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁরই প্রশাসনিক দূরদর্শিতার ফসল। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কূটনীতিও ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। তিনি মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দৃঢ় করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশের বিশাল শ্রমবাজারের দুয়ার খুলে দেন। তার পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’। এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ‘সার্ক’ (SAARC) প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক উদ্যোগ। ১৯৮০ সালে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠান। এছাড়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সূচনা তাঁরই কৃতিত্ব। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পানিসংকটের বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে উত্থাপন করেছিলেন, যা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করেছিল।

শহীদ জিয়ার সততা ও সাদামাটা জীবনযাপন তাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বারবার বলতেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, আর দলের চেয়ে দেশ বড়’। তার এই দর্শনের প্রতিফলন দেখা যেত তার প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কেবল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষমতা উপভোগকারী শাসক হিসেবে নয়, বরং তিনি ছিলেন এমন একজন স্থপতি যিনি একটি তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ পাওয়া দেশটিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ছিল সেই সময়ের দাবি, যা বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্রের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের উন্নয়নের এক বিজ্ঞানসম্মত ব্লুপ্রিন্ট রচয়িতা। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা এবং জনমুখী শাসনব্যবস্থা এ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক দলিল। তার প্রবর্তিত পথ ধরেই বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ তিনি কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি, বরং রাষ্ট্রকে একটি টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তার সংগ্রামী জীবন এবং দেশপ্রেমের মহিমা আগামী প্রজন্মের কাছে সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। জনপ্রিয় এই নেত্রী ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা চন্দনবাড়ির মেয়ে তৈয়বা মজুমদার আর পিতা ফেনীর ফুলগাজির শ্রীপুর গ্রামের ইস্কান্দার মজুমদার। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুরে পরিবারের সাথে চলে আসেন এবং দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। জিয়া-খালেদা দম্পতির দুই সন্তান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মরহুম আরাফাত রহমান কোকো। ১৯৮১ সালের ৩০ মে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান কিছু বিপথগামী সেনা সদস্যের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তার আগ পর্যন্ত সাধারণ গৃহবধূই ছিলেন খালেদা জিয়া। ইতিহাস ঘেটে জানা যায়, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দলের নেতাদের মধ্যে কোন্দল শুরু হয়। এমন অবস্থায় বিএনপির একাংশ খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে আনার পরিকল্পনা করেন। দলের নেতাকর্মীরা দিনের পর দিন খালেদা জিয়াকে রাজনীতিতে আসার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। অবশেষে দলের নেতাকর্মীদের অনুরোধে রাজপথে নামেন খালেদা জিয়া। ১৯৮২ সালের ১৩ জানুয়ারি কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে নাম লিখান তিনি। এরপর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া শুরু করেন। একই বছর ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে খালেদা জিয়া প্রথম বক্তব্য দেন। ১৯৮৩ সালে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান; ১৯৮৪ সালে দলের সর্বোচ্চ নেতা চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া বিএনপির নেতৃত্বে আসেন খালেদা জিয়া। তিনি প্রথমে এককভাবে এবং পরে ৭ দলীয় জোট গঠন করে তৎকালীন সামরিক সরকারের প্রধান এরশাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করেন।

বেগম খালেদা জিয়া ও মুক্তবাজার অর্থনীতি:

১৯৯১ সালে বেগম জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আর্থিক খাতে সংস্কার, ভ্যাটের মত যুগান্তকারী ব্যবস্থা চালু, শিল্প উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ, রপ্তানি বাড়াতে নীতি সহায়তা, জনশক্তি রপ্তানিতে নতুন বাজার খোঁজা মধ্য দিয়ে দেশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের উদ্যোগ নেন। সেই সঙ্গে আর্থিক খাতে ফিরিয়ে আনেন শৃঙ্খলা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার প্রথম ঘোষনাটি ছিল ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মৌকুব যা ছিল সে সময়ের সবচাইতে আলোচিত বিষয়। সে সময়কার অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা দিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে, বিশেষ করে ১৯৯১-৯৫ সময়ে বাংলাদেশে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু করা হয়, যা বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

বেসরকারিকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত:

১৯৯৩ সালে একটি বেসরকারিকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, যা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রবেশকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে বেসরকারি খাত ও রপ্তানিভিত্তিক শিল্পে প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং দেশের অর্থনীতি বিকশিত হতে শুরু করে। দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ধীরে ধীরে প্রধান রপ্তানি খাতে পরিণত হয়। রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান, আর্থিক খাতসহ অর্থনীতির প্রায় সব খাতেই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এই তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের সূচনা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে, বিশেষ করে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে। তার সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে সর্বোচ্চ নীতিগত সহায়তা দেওয়া হয়।

ব্যাংকিংও বিমা খাতে সংস্কার:

১৯৯১ সালে সরকার গঠনের পর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ব্যাংকিং খাতে সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া হয়। তার শাসনামলে ১৯৯৩ সালে ব্যাংক কোম্পানি আইন প্রণীত হয়, যা আজও দেশের আর্থিক খাতের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কার্যকর রয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিমা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ে। এর ফলে জীবন বিমা ও সাধারণ বিমা খাতে নতুন কোম্পানি গড়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমা খাতে প্রতিযোগিতা বাড়ার ফলে গ্রাহকসেবা উন্নত হয় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখে।

শেয়ার বাজার সংস্কার:

১৯৯১-৯৬ মেয়াদে শেয়ারবাজারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাইতো প্রথম মেয়াদেই প্রণনয়ন করেছিলেন ‘সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন-১৯৯৩’। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যক্রম জোরদার করা হয় এবং বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা বাড়ে। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে নীতিগত সহায়তা দেওয়া হয়, যা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হয়। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, খালেদা জিয়ার সরকারের সময় ব্যাংক, বিমা ও পুঁজিবাজারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়, যা অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে বাজারভিত্তিক কাঠামোর দিকে এগিয়ে নেয়। তবে সুশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল বলেও মত দেন তারা।

সামস্টিক অর্থনীতি:

অর্থনীতিতে নেয়া সংস্কারের ফলে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়ে হয়েছিল গড়ে প্রায় ৫ শতাংশ। সংস্কার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় ২০০১ থেকে ২০০৬ সময়েও খালেদা জিয়ার তৃতীয় মেয়াদেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের মাইল ফলক অর্জন করে। জিডিপি বাড়ায় দারিদ্র্যের হারও কমে যায়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশর গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার হাত ধরে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি মজুত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন বেগম জিয়া তা অব্যাহত থাকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। এর ওপর দাঁড়িয়েই বিগত সরকার প্রচুর দেশি-বিদেশি ঋণ নেয়ার সুযোগ পায়। তরুণদের বেকারত্ব ঘুচাতে খালেদা জিয়া বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি প্রবর্তন ও বেসরকারি খাতের বিকাশে সবচেয়ে বেশি জোর দেন। এর অংশ হিসেবে নতুন নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মূলধন সংগ্রহে গুরুত্ব দেয়া হয় পুঁজিবাজারকে।

স্বনির্ভর অর্থনীতি:

ঋণ ও বিদেশি সাহায্য নির্ভর বাজেট থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। সরকারের স্বনির্ভরতার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ তথা রাজস্ব বাড়ানোর দিকে নজর দেন। এর অংশ হিসেবেই ১৯৯১ সালে দেশে প্রথমবারের মত চালু হয় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট। যা পরবর্তীতে যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে কাজ করে। যদিও প্রগতিশীল কর ব্যবস্থায় পরোক্ষ কর হিসেবে ভ্যাট নিয়ে সমালোচনা আছে। কিন্তু এই একটি খাত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির চেহারাই পরিবর্তন করে দেয়। ভ্যাট থেকে রাজস্ব আয় বাড়ার ফলে সরকার জাতীয় বাজেটের আকারও বাড়াতে থাকে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। ভ্যাটের পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছিল খালেদা জিয়া সরকার। গ্রহণ করা হয় উদার নীতি। সহজ হয় আমদানি লাইসেন্স, ধাপে ধাপে কমানো হয় শুল্কহার। এতে বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়ে।

জাতীয় বাজেট:

প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ১৯৯১ সালে জাতীয় বাজেট ছিল ১৪ হাজার কোটির কাছাকাছি। পাঁচ বছরের ব্যবধানে তা ২৪ হাজার ৭০৭ কোটি টাকায় পৌঁছায়। তৃতীয় মেয়াদে ২০০২-০৩ অর্থবছরের বাজেট ছিল প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা। যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৯ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা। খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদে ৭ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকার এনবিআর রাজস্ব আয় বেড়ে হয় ১১ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। আর, তৃতীয় মেয়াদে সাড়ে ২৩ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয় ৩৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। এখন রাজস্ব সংগ্রহ ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেলেও কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন, মাত্র ৬ শতাংশ। অথচ খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদ কর-জিডিপি অনুপাত ছিল প্রায় ১০ শতাংশ।

রপ্তানি বাণিজ্য:

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি তৈরি পোশাক খাত। এর অগ্রযাত্রার গতি বেড়েছিল মূলত খালেদা জিয়া প্রথম বার যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখনই। ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধা, বন্ড সুবিধায় আমদানি, করপোরেট কর কমানো, নগদ প্রণোদনা দেয়া, রপ্তানি প্রক্রিয়করণ এলাকা-ইপিজেড স্থাপনসহ বিভিন্ন নীতিগত সহায়তায় এগিয়ে যায় এই খাত। তৈরি পোশাকের ওপর ভর করে ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বেড়ে হয় ৩.৮৫ বিলিয়ন ডলার। তৃতীয় মেয়াদের প্রথম অর্থবছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় শেষ অর্থবছরে বেড়ে হয় প্রায় সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলার। শুধু রপ্তানি বৃদ্ধি নয় তৈরি পোশাক খাতে ৪০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়। যার অর্ধেকের বেশি নারী। কর্মক্ষেত্রে নারীদের এই অংশগ্রহণ দেশের পুরো সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। গার্মেন্টসকে কেন্দ্র করে খালেদা জিয়ার সময়ই বাংলাদেশের শিল্প খাতের অগ্রগতি। এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়তে থাকে। তার প্রথম মেয়াদে গঠিত হয় বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড। বিনিয়োগ বাড়ায় তরুণ বেকারদের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়। অন্যদিকে দেশের বাইরে জনশক্তি রপ্তানির গতি খালেদা জিয়ার প্রথম মেয়াদেই বৃদ্ধি পায়। মালয়েশিয়ার মত নতুন বাজার উন্মুক্ত হয়।

দারিদ্র্য হ্রাস:

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া প্রথমবার যখন দেশে সরকার গঠন করেন তখন মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। ১৯৯৬ সালে তার প্রথম মেয়াদ শেষে এই দারিদ্র্যের হার নেমে আসে ৫৩ দশমিক ১ শতাংশে। অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের দ্বিতীয় মেয়াদে এই পরিবর্তন আরও গভীরে প্রোথিত হয়। মাত্র পাঁচ বছরে ১ কোটি ২০-৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে বেরিয়ে আসে। দুই মেয়াদ মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৬০ থেকে ৮০ লাখ মানুষের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই দারিদ্র্য হ্রাসকে কেবল সংখ্যার হিসাবে দেখা হয়, তবে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অধরাই থেকে যায়। বাংলাদেশের মতো একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে দারিদ্র্য কেবল আয়ের অভাব নয়; এটি রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কের প্রশ্ন। খালেদা জিয়ার শাসনকালে যে পরিবর্তনটি ঘটেছিল, তা ছিল রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির এক মৌলিক পরিবর্তন—রাষ্ট্র নিজে সর্বত্র উপস্থিত থাকবে না; কিন্তু মানুষকে কাজে, বাজারে ও চলাচলের সুযোগ করে দেবে।খালেদা জিয়ার আমলে প্রবৃদ্ধি কেবল ওপরের স্তরে আটকে থাকেনি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বেড়ে যাওয়ায় সমাজের অবহেলিত মানুষ প্রবৃদ্ধির ভাগীদার হয়েছিল।

উপসংহার:

বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরেই বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত দেশের অগ্রযাত্রা নতুন গতি পায় তার শাসনামলে। এই নেত্রীর হাত ধরে অর্থনীতির যে অগ্রযাত্রা, তার ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়। এখন স্বল্পন্নোত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার পথে।

লেখক: অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক পরিচালক, বার্ড। সাবেক ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এমন এক সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন জাতি এক গভীর অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সেই অস্থির সময়ে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার উত্থান কেবল একজন সামরিক কর্মকর্তার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ছিল না, বরং তা ছিল একটি জাতির পরিচয় সংকট নিরসন এবং গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা শুরুর এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার প্রধানতম দিক ছিল তার প্রবর্তিত ‘বহুদলীয় গণতন্ত্র’, যা বাংলাদেশকে একদলীয় শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছিল। তিনি কেবল একজন শাসক ছিলেন না, বরং ছিলেন জনবান্ধব উন্নয়নের এক অনন্য রূপকার। তার রাজনীতির মূলে ছিল সাধারণ মানুষ, কৃষি এবং আত্মনির্ভরশীলতা।

তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ নামক এক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে একসূত্রে গেঁথেছিল। এই দর্শনের মাধ্যমে তিনি এ দেশের মানুষের মাঝে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা অনন্য এই কারণে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকেই রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থায় যখন দেশে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলের শাসন কায়েম করা হয়েছিল, তখন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সেই সংকীর্ণতা ভেঙে দেন। তিনি সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড পরিচালনার আইনগত বাধা অপসারণ করেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়, যা আজও এ দেশের জনমানসে গভীরভাবে প্রোথিত।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনুধাবন করেছিলেন যে, কোনো জাতির উন্নয়ন কেবল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ দিয়ে সম্ভব নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং একটি সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও ভিন্নমতের কোনো স্থান ছিল না। তিনি রাজনৈতিক দল বিধি (PPR) প্রবর্তন করেন এবং পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক বড় ধরনের বাঁক বদল। তিনি বামপন্থি থেকে শুরু করে ডানপন্থি সব মতাদর্শের মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটে। এ কারণে তিনি ‘উনিশ দফা’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, যা ছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই ১৯-দফা ছিল শহীদ

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনার ‘ম্যাগনা কার্টা’ বা মূল সনদ। কর্মসূচির প্রথম দিকেই ছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯-দফার মাধ্যমে তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ‘গণতন্ত্রের সুফলকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া’। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অন্নের সংস্থান না হবে এবং তারা শিক্ষিত না হবে, ততক্ষণ গণতন্ত্র কেবল শিক্ষিত উচ্চবিত্তের বিলাসিতা হয়ে থাকবে। ১৯-দফার প্রতিটি দফা ছিল জনবান্ধব এবং বাস্তবায়নযোগ্য, যা তৎকালীন আমলাতন্ত্রকে ফাইলবন্দি কাজের বাইরে মাঠপর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ‘খাল খনন’ আন্দোলন ছিল আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম এবং সফলতম স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক গণআন্দোলন। তৎকালীন সময়ে সেচ সুবিধার অভাবে বাংলাদেশের বিশাল কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। জিয়ার লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। তিনি কেবল সরকারের বাজেট বা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি এই বৃহৎ কর্মসূচি শুরু করেন। নিজে কোদাল হাতে মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে যখন তিনি খালে নামলেন, তখন তা সারা দেশে এক নজিরবিহীন দেশপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার মাইল খাল খনন ও পুনঃখনন করা সম্ভব হয়েছিল, যা সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশ আমদানিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই খাল খনন কর্মসূচি কেবল অর্থনৈতিক সাফল্য ছিল না, এটি ছিল ‘জাতীয়তাবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ’। এটি প্রমাণ করেছিল যে, ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে সীমিত সম্পদ দিয়েও অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

জনবান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর আর একটি বড় কৃতিত্ব ছিল পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড গঠন করা। তিনি জানতেন যে, গ্রাম বাংলার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়, আর আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিদ্যুৎ। তার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই আজ বাংলাদেশের নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর শক্তিশালীকরণে তিনি ‘গ্রাম সরকার’ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে। এটি ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অনন্য মডেল। বর্তমানে আমরা যাকে তৃণমূল উন্নয়ন বা গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট বলি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই সত্তর দশকেই তা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজে বছরের সিংহভাগ সময় কাটাতেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার এই ‘পথসভা’ এবং ‘জনসংযোগ’ রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অসংখ্য সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেছিলেন। বাংলাদেশের বিশাল যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী করতে তিনি প্রথম ‘যুব মন্ত্রণালয়’ ও ‘যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের রাষ্ট্রীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে গঠন করেন ‘মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ চালু করেন। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯৭৬ সালে তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরো (BMET)’, যা আজ দেশের রেমিট্যান্স অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। এছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)’, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় ‘ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ এবং ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁরই প্রশাসনিক দূরদর্শিতার ফসল। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কূটনীতিও ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। তিনি মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দৃঢ় করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশের বিশাল শ্রমবাজারের দুয়ার খুলে দেন। তার পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’। এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ‘সার্ক’ (SAARC) প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক উদ্যোগ। ১৯৮০ সালে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠান। এছাড়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সূচনা তাঁরই কৃতিত্ব। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পানিসংকটের বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে উত্থাপন করেছিলেন, যা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করেছিল।

শহীদ জিয়ার সততা ও সাদামাটা জীবনযাপন তাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বারবার বলতেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, আর দলের চেয়ে দেশ বড়’। তার এই দর্শনের প্রতিফলন দেখা যেত তার প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কেবল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষমতা উপভোগকারী শাসক হিসেবে নয়, বরং তিনি ছিলেন এমন একজন স্থপতি যিনি একটি তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ পাওয়া দেশটিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ছিল সেই সময়ের দাবি, যা বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্রের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের উন্নয়নের এক বিজ্ঞানসম্মত ব্লুপ্রিন্ট রচয়িতা। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা এবং জনমুখী শাসনব্যবস্থা এ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক দলিল। তার প্রবর্তিত পথ ধরেই বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ তিনি কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি, বরং রাষ্ট্রকে একটি টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তার সংগ্রামী জীবন এবং দেশপ্রেমের মহিমা আগামী প্রজন্মের কাছে সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

কিশোর গ্যাং বর্তমান সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। শিশু ও কিশোরদের একটি বড় অংশ এখন গ্যাং কালচারের সাথে যুক্ত। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহর পর্যন্ত এর পরিধি ও বিস্তৃতি ঘটেছে। ক্রমেই বেপরোয়া গয়ে উঠছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। সামাজিক অবক্ষয়, সমাজ পরিবর্তন, সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি এবং অস্বাভাবিকতায় কিশোর গ্যাং কালচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে শিশু ও কিশোররা।

২০১৭ সালে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় ডিসকো বয়েজ ও নাইন স্টার গ্রুপের মধ্যে বিরোধের জেরে খুন হয় ট্রাস্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির। এই মামালার তদন্তকালে বেরিয়ে আসে কিশোর গ্যাং কালচার এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ভয়ঙ্কর সব ঘটনার কথা। ফলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নড়েচড়ে বসে।

গোয়েন্দা তথ্যমতে, দেশজুড়ে কিশোর গ্যাংয়ের দুই শতাধিক গ্রুপ সক্রিয়। এদের মধ্যে ছোটবড় মিলিয়ে দেড় শতাধিক গ্যাংয়ের তৎপরতা দৃশ্যমান। পুলিশের ক্রাইম অ্যানালাইসিস বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রাজধানী ঢাকাতেই গত কয়েক বছরে কিশোর গ্যাং গ্রুপের সন্ধান মিলেছে অন্তত ৫০টি। এগুলোর মধ্যে ১. কাকড়া গ্রুপ, ২. জি ইউনিট গ্রুপ, ৩. ব্লাক রোজ গ্রুপ, ৪.রনো গ্রুপ, ৫. কে নাইট গ্রুপ, ৬. ফিফটিন গ্রুপ, ৭. ডিসকো বয়েজ গ্রুপ, ৮. নাইট স্টার গ্রুপ, ৯. নাইন এম.এম বয়েজ গ্রুপ, ১০. পোটলা বাবু, ১১. সুজন গ্রুপ,

১২. আলতাফ গ্রুপ, ১৩. ক্যাসল গ্রুপ, ১৪. ভাইপার গ্রুপ, ১৫. পাটোয়ারী গ্রুপ, ১৬.আতঙ্ক গ্রুপ, ১৭. চাপায় দে গ্রুপ , ১৮. ফিল্ম ঝিরঝির গ্রুপ, ১৯. এফএইচবি গ্রুপ, ২০. কেনাইন গ্রুপ, ২১. তুফান থ্রি গ্রুপ, ২২. স্টার বন্ড গ্রুপ, ২৩. জুম্মন গ্রুপ, ২৪. চান্দ-যাদু জমজ ভাই গ্রুপ, ২৫. গ্রুপ টোয়েন্টি ফাইভ থেকে লেবেল হাট, ২৬. দেখে- ল চিনে- ল গ্রুপ, ২৭. কোপাইয়া দে গ্রুপ, ২৮. ডেভিল কিং ফুল পার্টি, ২৯. ভলিয়ম টু ভান্ডারি, ৩০. বয়েজ উত্তরা, ৩১. পাওয়ার বয়েজ উত্তরা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে অভিজাত এলাকাগুলোতে এদের তৎপরতা বেশি। ঢাকার বাইরেও কিশোর গ্যাংয়ের একাধিক গ্রুপের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৫- ২০ বছর বয়সি কিশোর গ্যাংয়ের প্রতিটি গ্রুপে ১০ থেকে ২০ জন সদস্য থাকে। কিশোর গ্যাংদের চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চুলের স্টাইল সব আলাদা ধরনের। কখনও স্পাইক করা আবার কখনও পেছনে ঝুঁটি বাঁধা। হাতে ব্যান্ড,গলায় চেইন। এরা বড়ভাইদের হাতের পুতুল। বড়ভাইদের ইশারায় ভালোমন্দ বিবেচনা না করে এরা কাজ করে থাকে। গ্যাং তৈরি হওয়ার পর খুব দ্রুতই অন্য এলাকার গ্রুপগুলোর সঙ্গে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।

কোনো শিশু অপরাধী হিসেবে জন্মায়না। বরং সে নিস্পাপ হিসেবে জন্মায়। পরিবেশ, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা, পিতা-মাতার আচরন, আর্থ সামাজিক পরিবর্তন, আকাশ সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার, অল্পবয়সে মোবাইল ফোনে আসক্তি, দেশি-বিদেশি টেলিভিশনে অপরাধবিষয়ক নানা অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দুর্বল পারিবারিক বন্ধন, যৌথ পরিবারের ভাঙন, পারিবারিক শৃংখলার ঘাটতি ইত্যাদি কারনে শিশুদের মধ্যে অপরাধ প্রবনতা দেখা দেয়।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে এমনকি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের কিশোররা জড়িয়ে পড়ছে পাড়া বা মহল্লা এবং এলাকাভিত্তিক নানারকম অপরাধকাণ্ডে। এই কিশোরেরা সমাজের মধ্যে আলাদাভাবে নিজেদের মতো করে এক ভিন্ন সমাজ গড়ে তুলছে।

দ্রুত হিরো হওয়ার মোহ, ক্ষমতা, বয়সের অপরিপক্কতা, অর্থলোভ, বিনাকষ্টে প্রতিষ্ঠা, মোটরসাইকেল চালানো, সালাম পাওয়া, গার্লফ্রেন্ডদের কাছে হিরো হওয়া, ত্রুটিপূর্ণ পরিবার, অপরাধ প্রবন এলাকায় বসবাস, অসৎসঙ্গ, বিনোদনের অভাব, অশ্লীল ছবি দেখা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, স্হানচ্যুতি, পিতা-মাতার খারাপ আচরন, মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার, পারিবারিক নেতিবাচক ঘটনা, সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতি কিশোরদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশে দারুনভাবে প্রভাব ফেলে। যার ফলস্রুতিতে কিশোররা সমাজের বিভিন্ন গ্যাং কালচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে।

আর্থিক অসংগতি এবং দৈন্যতাও কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য হওয়ার জন্য কার্যকরী ভুমিকা পালন করে। অস্বচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের শিশু-কিশোররা সাধারণত অপরাধ প্রবন হয়ে থাকে। নিগৃহ, অবজ্ঞা ও অবহেলা কিশোর অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম কারন। অবহেলিত উদ্বাস্তু সমাজ এবং ভাঙা সংসার কিশোর অপরাধী সৃষ্টির সহায়ক। বিবাহ- বিচ্ছেদ, মাতা-পিতার পৃথক অবস্থান, পরিত্যাক্ত স্বামী -স্ত্রী, মাতাপিতার পৃথক সংসার ও বসবাস কিশোর অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম কারণ। কিশোররা সাধারণত অপরাধী পিতার অনুগামী হয় ও তার কাজকর্ম অনুসরণ করে। অবৈধ সন্তানেরা বা পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানরা প্রায়ই নিজেদেরকে ঘৃনিত মনে করে অপরাধী হয়ে ওঠে।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা চুরি, ছিনতাই, পাড়া বা মহল্লার রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে মহড়া, মাদক সেবন ও বিক্রি, মাদক ব্যবসা ও পাচার, চাঁদাবাজি, মেয়েদের উত্যক্ত ও ইভটিজিং, রাস্তায় জটলা করা, দলবেঁধে অশালীন মন্তব্য করা, মেয়েদের স্কুল, কলেজের সামনে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রকাশ্য অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি-ধমকি, বড়দের অসম্মান করে কথা বলা, মেয়েলি বিষয় নিয়ে সিনিয়র - জুনিয়র দ্বন্ধ, কাউকে গালি দিলে, যথাযথ সন্মান না দেখালে, এমনকি বাঁকা চোখে তাকানোর কারনেও মারামারির ঘটনা ঘটে। এলাকা ও খেলার মাঠে আধিপত্য বিস্তার, ধর্ষন,অপহরণ, মারামারি, খুন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। অনেক সময় তুচ্ছ কারনেও মারামারি এবং কখনও খুনের ঘটনা পর্যন্ত ঘটে থাকে। মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়ায় পাশাপাশি কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা গ্রুপকে কাজে লাগিয়ে টাকা আদায় করে। ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত হয়।

কিশোর গ্যাং সমস্যা নিরসনে দরকার সর্বসম্মতিক্রমে সামাজিক আন্দোলন। কিশোরদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের নিয়মিত কাউন্সিলিং করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক ও জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রতিটি পরিবারকে সহনশীল হয়ে গঠনমূলক কাজ করতে হবে। পরিবারে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে। পারিবারিক বন্ধন জোরদার করে পারিবারিক আড্ডার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু-কিশোরদের মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশে অভিভাবকদের যত্নবান হতে হবে।ছেলে - মেয়েরা কার সাথে মিশছে, স্কুল-কলেজে ঠিকমতো যায় কিনা, কিভাবে বড় হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। আচরণের ক্ষেত্রে শিশু-কিশোর দের ওপর খুবই কঠোর আবার একেবারেই শিথিল হওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে শাসন এবং সোহাগ করতে হবে। পরিবারের সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নৈতিক ও মানবিক মুল্যবোধে কিশোরদের গড়ে তুলতে হবে। কিশোর গ্যাং এলাকাগুলো চিহ্নিত করে জড়িতদের এবং বড়ভাইদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। তবে কিশোর গ্যাং সদস্যদের শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সমাজে যাতে কিশোর গ্যাং সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কারণ আজকের শিশু-কিশোররাই আগামি দিনের ভবিষ্যতহ।তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নৈতিক দায়িত্ব আপনার, আমার সবার ওপর বর্তায়।

লেখক: কলামিস্ট।

সরকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো নড়েচড়ে বসেছেন। ছোট ছোট দলগুলো বড় দলগুলোর সাথে জোট করার জন্য তৎপর হয়ে উঠছে। ছোট দলগুলো জোটবদ্ধ থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সার্বিক দিক দিয়ে নিরাপত্তাবোধ ও করছে। বড় দলগুলো তার জোটবদ্ধ দলকে নিয়ে নির্বাচন করতে মরিয়া।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপি সঙ্গে রাজপথে থাকা দলগুলো নিয়ে বৃহৎ জোট গঠন করেছে। ইতোমধ্যে বিএনপি ২৭৪টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করছে। বিএনপি সাথে যারা জোটভুক্ত আছেন তাদের ও বিবেচনায় নিচ্ছেন, দলগুলো হলো- গণতন্ত্র মঞ্চ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ১২ দলীয় জোট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, এলডিপি, জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম), বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও গণফোরাম। বিএনপি দলীয় প্রার্থী ঘোষণার সাথে ২৬টি আসন ফাঁকা রাখে। ফাঁকা আসনগুলোতে শরীকদের প্রার্থীপদ ঘোষণা এরই মধ্যে করা হয়েছে।

অন্যদিকে জামায়াত ও বসে থাকেনি। আসন সমঝোতার ভিত্তিতে জোট গঠনের ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছে। সমমনা ৭টি দলের সাথে পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক ঐক্য মঞ্চ নাম দিয়ে এনসিপি, এবি পার্টি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এ তিনটি দল জামায়াতের জোটে যোগদান করেছে। অবশ্য এনসিপিতে এই যোগদান নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া আছে। সর্বশেষ এলডিপিসহ জামায়াত জোটে বর্তমানে ১১টি দল অন্তর্ভুক্ত আছে। জামায়াত জোটে থাকা ইসলামী ঐক্য জোট ১৪২টি আসনের চাহিদা জামায়াতের কাছে দিয়েছে, এরা দিয়েছে ৩০টি আসন, এ নিয়ে টানাপোড়ন চলছে। এনসিপি জোটকে দিয়েছে ৩০টি আসন। এলডিপিকে ৩টি আসন বরাদ্দ দিয়েছে।

এ দিকে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনী মাঠে নামতে বামদলগুলো প্রস্ততি নিয়েছে। জাতীয় পার্টি ও বসে নেই তারাও নির্বাচনের মাঠে নামছে।

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো নিবন্ধিত দল জোটগতভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে। এমন বিধান রেখে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ২০২৫ (আরপিও) জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। জোটের প্রতীকের জন্য সংশ্লিষ্ট ২০ অনুচ্ছেদ সংশোধন নিয়ে বিএনপি আপত্তি তুললেও জামায়াত ও এনসিপি সংশোধন বহাল রাখার দাবি তুলেন। জোট করলেও ভোট করতে হবে স্ব স্ব দলের প্রতীকে এমন বিধান রেখেই অধ্যাদেশ জারি করা হলো। এর মাধ্যমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একাধিক নিবন্ধিত দল জোট করলেও জোট মনোনীত প্রার্থী বড় দলের বা অন্য দলের প্রতীকে ভোট করতে পারবে না। নিজ দলের প্রতীকে ভোট করতে হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশের নির্বাচনী আইনানুযায়ী শরীক দলের প্রতীকে নির্বাচনের সুযোগ ছিল জোটবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর। গত নভেম্বরে নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) সংশোধনী আনলে এই সুযোগ উঠে যায়। বিএনপিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই আইন পরিবর্তনের অনুরোধ জানালেও কোনো কাজ হয়নি। ইসির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে গেলে ও এটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। নির্বাচনে জেতার জন্য; কিন্তু দলীয় প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ। নিজ দলের প্রতীকে ভোট করলে ছোট রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করতে না পারার আশঙ্কা থেকেই এবার দল ত্যাগের হিড়িক পড়েছে- একে আবার কেউ বলছে ‘নির্বাচনের কৌশল।’ একটি দলে অন্তর্ভুক্ত থেকে তা থেকে বেড়িয়ে গিয়ে অথবা সেই দল বিলুপ্ত করে অন্য দলে যোগ দিলে এবং সেই দলের প্রতীকে নির্বাচন করলে নির্বাচনে জয়লাভ করা সহজ হবে।

তাইত জয় লাভের আশায় গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান দল ছেড়ে গত ২৭ ডিসেম্বর বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন, আর এই সিদ্ধান্তকে ‘নির্বাচনী কৌশলের অংশ’ হিসেবে তার দল অনুমোদন ও দিয়েছেন। তিনি ঝিনাইদহ-৪ আসন থেকে বিএনপির প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করবেন। এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ নিজ দল ছেড়ে ধানের শীষ প্রতীকের প্রত্যাশায় বিএনপিতে পাড়ি জমিয়েছেন। বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (বিএলডিপি) একাংশের চেয়ারম্যান শাহাদত হোসেন সেলিম ও তার দল বিলুপ্ত করেই সকল নেতা-কর্মী নিয়ে এখন বিএনপিতে সংযুক্ত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীপুর-১ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করবেন। জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা কিশোরগঞ্জ-৫ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। গত ২২ ডিসেম্বর তিনি জতীয় দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে যোগদান করেন। এনডিএম (দল নিবন্ধন হয়নি)-এর চেয়ারম্যান ববি হাজরা তার দল বিলুপ্ত করে ঢাকা-১৩ আসন থেকে নির্বাচন করার লক্ষ্যে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপি থেকে নির্বাচন করবেন। অন্যদিকে গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি বি-বাড়িয়া-৩ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক ঢাকা-১২ গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরু পটুয়াখালী-৩ থেকে বিএনপি জোটের প্রার্থী হয়ে নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করবেন। সবচেয়ে চমক হলো- জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী জোটে যুক্ত হওয়ায় দলটির সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব তাসনিম জারা যুগ্ম আহ্বায়ক তাজনূভা জাবীনসহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা দল ত্যাগ করেছেন। জামায়াতের সঙ্গে জোট করার প্রতিবাদে এরা পদত্যাগ করেছেন।

আওয়ামী লীগ ভোটের মাঠে নেই; কিন্তু এদের নিয়ে টানা-হেঁছড়া শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যেক দল থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। দলে ভেড়ানোর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক লতিফুর রহমান। তিনি চাপাই নবাবগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আইনি সহয়তা কথাও বলেছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের ফাটাপাড়া মদনপুর এলাকায় এক ওঠান বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। এই প্রক্রিয়ায় যদি সবাই দলের শক্তি বাড়ানোর নির্বাচন যুদ্ধে নামে তাহলে তাদের দলের নীতি আদর্শ নৈতিকতা কোথায় যাবে? এই রাজনীতি কি জনগণের কল্যাণ বয়ে আনবে? এটা হলো দলের ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার কৌশল। এই শক্তি স্বৈরাচারীর দিকে ধাবিত করবে। এটা কিন্তু আদর্শ বিচ্যুত শক্তি- যা রাষ্ট্রের কাঠামো আরও দুর্বল করে দেবে।

জোট অর্থই হলো- বড় দলগুলো ছোট দলগুলোকে তাদের ছায়াতলে রেখে তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে চাইবে আজীবন। বড় দলের ক্ষমতায় সহায়ক হচ্ছে ছোট দলগুলো এবং ছোট দল থেকে বেড়িয়ে আসা ছোট নেতাদের প্রতি বড় নেতারা মোড়ল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। না থাকছে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ না কোনো কর্মসূচি। এতে ছোট দলগুলো ছোটই থেকে যাচ্ছে। এতে করে না বড় হতে পারছে- ছোট নেতারা। রাজনীতিতে তাদের কোনো শক্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বকীয় অবস্থান ও দাঁড়াচ্ছে না। জোটের কারণে স্পষ্ট হচ্ছে রাজনীতির লক্ষ্য ক্ষমতায় যাওয়া। তাহলে কী রাজনীতি কি শুধুই ক্ষমতাকেন্দ্রিক? শুধু একটিবার ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য? একবার হয়ে গেলে বারবার যাওয়ার মোহত আছেই- ক্ষমতার মোহে ছোট দলগুলো তার স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে শীড় দাড়া করে কি দাঁড়াতে পারবে কোনো দিন? ক্ষমতার মোহে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল অলি আহমেদ বীর বিক্রমও মেজর আক্তারুজ্জামান (বীর মুক্তিযোদ্ধ) কে আমরা দেখতে পাচ্ছি জামায়াতের ছায়াতলে। যারা আজীবন জামায়াতের বিরুদ্ধচারণ করেছেন, এখন জামায়াত হলো- তাদের মিত্রদল। বড় বিচিত্র্য সমীকরণ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পর সবার প্রত্যাশা ছিল দেশের পুরোনো বস্তাপচা রাজনীতির সংস্কৃতি থেকে বেড়িয়ে এসে আমূল পরিবর্তন হবে। ৫ আগস্টের পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আশা করেছিল নতুন তৃতীয় ধারার রাজনীতি প্রবাহিত হবে, যেখানে পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার ওপর জোড় দেওয়া হবে, যা হবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও কল্যাণকর। দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধারণা করা হয়েছিল রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন ও উত্তরণ ঘটবে। কিন্ত দীর্ঘ ১৭ মাসে কী দেখতে পাচ্ছি- রাজনীতি পুরোনো ধাঁচে এগোচ্ছে। সংস্কার নিয়ে এত মিটিং, নোট অব ডিসেন্টি কত কিছুই না হলো; কিন্ত আমরা রয়ে গেলাম ক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারাতে। যেখানে মুহূর্তেই নিজস্ব আদর্শকে অনায়াসে জলাঞ্জলি দেওয়া যায়। রাজনীতি কিন্তু এখনো একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। যাদের কারণে জনগণ দর্শক হয়ে কি সারাজীবন তা দেখেই যাবে? গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে তরুণ সমাজকে নিয়ে জাতি গর্ব করেছিল এরাও হতাশা সৃষ্টি করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাদের ওপর ভরসা রাখবে?আমরা সে দিনের আশায় এখনো বুক বেঁধে আছি- চিৎকার করে হয়তো একদিন বলব ক্ষমতার শীর্ষ পদে- এইত আমার দল, আমার নেতা, আমার এমপি, আমার প্রধানমন্ত্রী, সবশেষে আমার দেশ, সোনার দেশের সোনার মানুষ- ক্ষমতার সেই স্বপ্ন কি থেকেই যাবে?

লেখক: কলামিস্ট ও সাবেক ব্যাংকার।

‘মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে,

যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে।’

এই অমর পংক্তি দাম্পত্য সম্পর্কের চিরন্তনতা ও আত্মিক গভীরতার রূপক হয়ে উঠেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কই প্রথম সামাজিক বন্ধন, যার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ ও নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামো। এই সম্পর্ক কেবল জৈবিক বা আইনি চুক্তি নয়; এটি ভালোবাসা, দায়িত্ব, ত্যাগ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক দীর্ঘ সাধনা। মানুষ জন্ম নেয় পরিবারে, বড় হয় পরিবারে এবং তার প্রথম মানবিক শিক্ষা পায় পরিবার থেকেই। আর এই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো- দাম্পত্য সম্পর্ক। দাম্পত্য জীবন কেবল বৈবাহিক বন্ধন নয়; এটি ভালোবাসা, দায়িত্ব, বোঝাপড়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি গভীর মানবিক সম্পর্ক। এটি ব্যক্তিগত সুখের পাশাপাশি পরিবারের স্থিতিশীলতা ও সমাজের নৈতিক ও মানবিক ভিত্তি নিশ্চিত করে, যা মানবজীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান অধ্যায় হিসেবে

দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অধ্যায়। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ ভালোবাসতে শেখে, অন্যের জন্য ভাবতে শেখে এবং নিজের স্বার্থকে কখনো কখনো পেছনে রাখতে শেখে। একটি সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু দুটি মানুষের সুখ নিশ্চিত করে না, বরং একটি সহনশীল, মানবিক ও নৈতিক সমাজ নির্মাণে ভূমিকা রাখে। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক, আর দাম্পত্য সেই পরিবারের ভিত্তি ও প্রাণশক্তি।

দাম্পত্য জীবন বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি পরিবার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জীবনব্যবস্থা। এতে দুজন মানুষ সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়, একে-অপরের মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠে এবং নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ থাকে। এই সম্পর্ক যত গভীর ও মানবিক হয়, সমাজ তত স্থিতিশীল ও শান্তিময় হয়।

দাম্পত্য সুখ কোনো তাৎক্ষণিক অনুভূতি নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি চর্চার ফল। দাম্পত্য সুখ বলতে বোঝায়- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, আস্থা, সম্মান, সহমর্মিতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানসিক শান্তি ও তৃপ্তির অবস্থা। যেখানে দুজন একে-অপরের চাহিদা, অনুভূতি ও সীমাবদ্ধতাকে সম্মান করে, সেখানে দাম্পত্য সুখ জন্ম নেয়। কেবল আর্থিক সচ্ছলতা নয়, বরং মানসিক সংযোগ, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, সংকটে পাশে থাকার মানসিকতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই এই সুখের মূল ভিত্তি।

সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলমন্ত্র হলো- পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ধৈর্য, খোলামেলা যোগাযোগ ও ক্ষমাশীল মনোভাব। রাগ, অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝি যেকোনো সম্পর্কেই আসে, কিন্তু সেগুলোকে সংযম ও সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করাই পরিণত দাম্পত্যের পরিচয়। সম্পর্কের শক্তি দ্বন্দ্ব না থাকায় নয়, বরং দ্বন্দ্ব সামলানোর সক্ষমতায়।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্ব একতরফা নয়; এটি একটি যৌথ দায়িত্বের ক্ষেত্র। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো- সংসারের আবহকে শান্তিপূর্ণ ও স্নেহপূর্ণ রাখা, পরিবার ও সন্তানদের যত্ন নেওয়া এবং নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখা। একই সঙ্গে নিজের শিক্ষা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করাও তার অধিকার ও দায়িত্ব। অন্যদিকে স্বামীর দায়িত্ব হলো- পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, স্ত্রীর নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করা, তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকে সিদ্ধান্তে অংশীদার করা। উভয়ের দায়িত্ব হলো- পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা, বিরোধকে সংযমের মাধ্যমে সমাধান করা এবং সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় বড় করা।

মধ্য বয়সে দাম্পত্য জীবন নতুন এক মাত্রা লাভ করে। সন্তানরা বড় হয়ে যায়, কর্মজীবনের ব্যস্ততা কমে আসে, শরীরের শক্তি কিছুটা হ্রাস পায়। এই সময়ে সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বপূর্ণ ও গভীর না হয়, তবে একাকিত্ব বাড়তে পারে। তাই এই বয়সে প্রয়োজন গভীর মানসিক সংযোগ। প্রতিদিন কিছু সময় একসঙ্গে কথা বলা, স্মৃতি রোমন্থন করা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা সম্পর্ককে জীবন্ত রাখে।

স্বাস্থ্য নিয়ে পারস্পরিক সচেতনতা এই বয়সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একসঙ্গে হাঁটা, হালকা ব্যায়াম, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো পারস্পরিক যত্নের প্রকাশ। একই সঙ্গে নতুন আগ্রহ তৈরি করা দরকার বই পড়া, বাগান করা, ভ্রমণ, সংগীত চর্চা বা সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়া মানসিক সতেজতা আনে। গবেষণায় দেখা যায়, সক্রিয় সামাজিক জীবন মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং দম্পতির সন্তুষ্টি বাড়ায়।

আধ্যাত্মিক চর্চা অনেক দম্পতিকে মানসিক শান্তি দেয়। একসঙ্গে প্রার্থনা, ধ্যান বা ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ সম্পর্ককে গভীর করে। এই বয়সে দাম্পত্য সুখ মানে কেবল রোমান্টিকতা নয়, বরং বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার মেলবন্ধন।

দাম্পত্য সুখ ধরে রাখার কিছু কার্যকর টিপস:

১. প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় একসঙ্গে কথা বলার জন্য রাখুন।

২. ছোটখাটো ভুলে একে-অপরকে দোষারোপ না করুন; ক্ষমাশীল হোন।

৩. পারস্পরিক প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

৪. স্মৃতি রোমন্থন করুন এবং পুরোনো ভালো মুহূর্তগুলো ভাগ করুন।

৫. নতুন আগ্রহ বা শখ তৈরি করুন, যেমন বই পড়া, বাগান করা, রান্না বা ভ্রমণ।

৬. সক্রিয় সামাজিক জীবন পালন করুন, বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে মিলিত হোন।

৭. একে-অপরের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন।

৮. ছোট ছোট উদারতা ও ত্যাগের মাধ্যমে সম্পর্ককে মজবুত করুন।

৯. একসঙ্গে আধ্যাত্মিক চর্চা করুন।

১০. সন্তানদের বিষয়েও সমন্বয় বজায় রাখুন।

এই অভ্যাসগুলো দাম্পত্য জীবনের গভীরতা ও সৌন্দর্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন ধর্মেও দাম্পত্যকে একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীকে একে-অপরের জন্য পরিধেয় বস্ত্র বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারা পরস্পরের রক্ষাকবচ ও আশ্রয়। হিন্দুধর্মে দাম্পত্যকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একসঙ্গে সাধনার পথ বলা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে ভালোবাসা ও ত্যাগের মাধ্যমে একে-অপরের সেবা করার আদর্শ দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে অহিংসা, সহানুভূতি ও সংযমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সব ধর্মেই দাম্পত্যকে ভোগের সম্পর্ক নয়, বরং দায়িত্ব ও নৈতিকতার বন্ধন হিসেবে দেখা হয়।

দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু ব্যক্তিগত সুখের বিষয় নয়; এটি পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতার মাধ্যম। পরিবার যত সুস্থ ও সুখী, সমাজ তত মানবিক ও সহনশীল হয়। দাম্পত্য জীবনকে আমরা শুধু মানসিক বা শারীরিক সম্পৃক্তি হিসেবে দেখলে ভুল হবে; এটি হলো বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া, ধৈর্য, দায়িত্ব ও আত্মিক সংযোগের সমন্বয়। যখন স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়, ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে পারে, এবং সংকটের সময় পাশে থাকে, তখন দাম্পত্য জীবন প্রকৃত অর্থে পূর্ণতা পায়। এটি শুধু ব্যক্তির মানসিক শান্তি দেয় না, বরং সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহনশীল পরিবেশ তৈরি করে, যা পরবর্তী প্রজন্মের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। দাম্পত্য জীবন কোনো স্থির অবস্থা নয়; এটি একটি চলমান সাধনা। প্রতিদিন নতুন করে ভালোবাসা চর্চা করতে হয়, প্রতিদিন নতুন করে দায়িত্ব নিতে হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের রূপ বদলায়, কিন্তু তার গভীরতা বাড়তে পারে যদি দম্পতি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল থাকে।

শেষ পর্যন্ত বলা যায়, দাম্পত্য সুখ কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রাপ্তি নয়; এটি সচেতন চর্চার ফল। ভালোবাসা, ত্যাগ, ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই সম্পর্ককে সমাজকে সুস্থ ভিত্তি প্রদান করে। দাম্পত্য সম্পর্ক তাই শুধু দুটি মানুষের গল্প নয়; এটি মানবসভ্যতার সবচেয়ে মানবিক, গভীর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত অধ্যায়।

লেখক: সঙ্গীতজ্ঞ ও গবেষক।

‘আমারো পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।

আমারো পরান যাহা চায়।

তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।

আমারো পরান যাহা চায়।’

গান মানব মনের এক স্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতির নাম।

পৃথিবীতে গানই মানুষকে যেকোনো মাদকদ্রব্য ছাড়া মাতাল করে তোলতে পারে। গানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ করাও যায়। এই সংগীতের রয়েছে মানব মন ও শরীরের সাথে এক নিবিড় মধুময় সম্পর্ক।

‘সংগীত মানুষের মন ও শরীরের নিরব চিকিৎসক।’

সংগীত মানুষের মন, মনস্তত্ত্ব, আবেগ এবং শরীর প্রত্যেকটির সাথে একটি গভীর, অনাস্থেয় সম্পর্ক রাখে। যখন শব্দগুলো সুরে মিলিত হয়, তখন তা কেবল কানের জন্য নয়, মন ও মস্তিষ্কের গভীরে স্পন্দিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, সংগীত শোনার মাধ্যমে স্ট্রেস কমে, মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক উদ্দীপনা ত্বরান্বিত হয়।

সংগীত ও মানুষের মাঝে রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক।

সংগীত মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সাথে অনন্যভাবে সংযুক্ত। এটি দুঃখকে সান্ত্বনা দেয়, আনন্দকে বহুগুণে বাড়ায় এবং মস্তিষ্কের স্নায়ু কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে যা অবচেতন মনেও ধ্বনি ও সুরের ছাপ রেখে যায়। সংগীত মানসিক চাপ কমায় ও সামাজিক সংযোগ শক্তিশালী করে।

সংগীত হলো শব্দ, সুর, বিরতি এবং তালের সংমিশ্রণ যার মাধ্যমে মানুষের আবেগ ও ভাবনা প্রকাশ পায়। শব্দ, তাল ও সুরের সংমিশ্রণে সৃষ্টি এই শিল্প মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম। প্রাচীন যুগ থেকে গান, বাদ্যযন্ত্র ও তাল‑তালিম মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

সংগীতকে সাধারণত নিম্ন প্রকারে ভাগ করা হয়:

শাস্ত্রীয় সংগীত (Classical Music) যেমন: ভারতীয় (হিন্দুস্তানি ও কান্নড়), পশ্চিমা ক্লাসিক্যাল।

লোকসংগীত (Folk Music) বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী গান।

জনপ্রিয় সংগীত (Popular/Pop Music) টপ চার্ট‑ভিত্তিক বিশ্বব্যাপী।

জ্যাজ, ব্লুজ, রক, হিপ‑হপ, ইলেকট্রনিক ডান্স মিউজিক (EDM) পশ্চিমা আধুনিক ধারার শাখা।

ধর্মীয়/ভক্তিমূলক সংগীত যা মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে স্পর্শ করে।

সংগীত কোনো নির্দিষ্ট ভাষাবন্ধন নয় বরং এটি ভাষা ও সংস্কৃতির সীমা ভেঙে বিশ্বব্যাপী মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

বিশ্বখ্যাত সংগীত শিল্পীদের মানব জীবনে অবদান

বিশ্বজুড়ে বহু সংগীতশিল্পী শুধুমাত্র গায়ক বা বাদকই ছিলেন না; তারা সংস্কৃতি, সমাজ ও আবেগের ভাষা তৈরি করেছেন।

লুডভিগ ভ্যান বাথহোভেন (Ludwig van Beethoven)

জার্মান শাস্ত্রীয় সংগীতের মহারথী বাথহোভেন দ্রুত শ্রবণশক্তি হারিয়েও সুর রচনা চালিয়ে গেছেন। তার সিম্ফনিগুলো মানব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে স্থির থাকার অনুপ্রেরণা দেয়।

মাইকেল জ্যাকসন (Michael Jackson)

পপের ‘কিং’ খ্যাত মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গীত বিশ্বজুড়ে বৈষম্য ও বিভাজন ভেদ করে মানুষের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে।

দ্য বিটলস (The Beatles)

১৯৬০’র দশকে পশ্চিমা পপ ও রক সংগীতকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে এই ব্যান্ড। তাদের গানগুলো যুবসমাজকে বিশ্ব শান্তি, ভালোবাসা ও সমতার বার্তা দিয়েছে।

রবি উইলিয়ামস, অ্যাডেল, আরিয়ানা গ্রান্ডে

আধুনিক পপ ও আরএন্ডবি ধারায় তারা আবেগ, সম্পর্ক ও মানবিক উদ্দেশের কাঠামো শক্তিশালী করেছেন, যার প্রভাব তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

রবিশঙ্কর, লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার, এ.আর. রেহমান।

ভারতীয় সংগীত জগতে এদের অবদান অমূল্য। রবিশঙ্কর শাস্ত্রীয় সুরকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেন; লতা মঙ্গেশকর ও কিশোর কুমার বাংলা, হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় মেলোডিক সুরের সৌন্দর্যকে প্রসারিত করেছে।

সংগীতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব:

সংগীত শুধুই বিনোদন নয়; এটি সমাজের আধ্যাত্মিকতার প্রতিচ্ছবি, যুদ্ধ‑শান্তি সময়ের স্মৃতি, রাজনীতি‑সমাজ পরিবর্তনের সময়ের ধ্বনি। বিভিন্ন আন্দোলনে (যেমন: নাগরিক অধিকার, বিবেকচেতনার সুর) সংগীত জনগণকে যুক্ত করেছে এবং অপরাজেয় আশা প্রদর্শন করেছে।

১. মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রভাব:

বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সংগীত মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার (যেমন: ডোপামিন, সেরাটোনিন) মুক্তি বৃদ্ধি করে, যা মানুষের আবেগ ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। সংগীতের সুর ও তাল মস্তিষ্ককে শান্ত ও স্থির করে। এটি ব্যথা অনুভূতি কমাতে সহায়তা করে এবং মেমোরি (স্মৃতি) শক্তি উন্নত করে।

যেমন: ২০১৩ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সংগীত থেরাপি অ্যালজাইমার রোগীদের আবেগের স্থিতিশীলতা উন্নত করে এবং স্মৃতি জাগরণে সাহায্য করে।

২. মানসিক চাপ ও উদ্বেগে উপশম:

স্ট্রেস হরমোন Kortisol কমাতে সংগীত অত্যন্ত কার্যকর। শান্ত, মনস্পর্শী সুর কানে প্রবেশ করলে শরীরের হৃদস্পন্দন ধীর হয়, শ্বাস‑প্রশ্বাস স্থির হয় এবং রক্তচাপ কমে যায়।

মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও হতাশা প্রতিরোধে সংগীত থেরাপি আজ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৩. ব্যথা ব্যবস্থাপনা ও শারীরিক পুনরুদ্ধার:

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা সাধারণত ব্যথা অনুভূতি কমাতে সংগীত শোনেন। বিশেষ করে সার্জারি পরবর্তী পুনরুদ্ধারে, মূত্রথলি ব্যথায় বা দীর্ঘমেয়াদি ব্যথায় এটি খুব কার্যকর।

সংগীত ব্যথা অনুভূতি কমিয়ে রোগীর অনুভূতি ও শারীরিক কার্যকারিতা উন্নত করে।

৪. শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য প্রভাব:

শিশুরা যখন সুর ও তাল শিখে, তখন তাদের ভাষা বিকাশ, মনোযোগ ও সমন্বয় দক্ষতা উন্নত হয়।

বৃদ্ধ বয়সে সঙ্গীত শোনার মাধ্যমে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশের progression ধীর হওয়া যায়। কারণ সুর মস্তিষ্কের স্মৃতি কেন্দ্রকে উদ্দীপিত রাখে।

৫. মনোচিকিৎসা ও সংগীত:

মনোচিকিৎসায় সংগীত থেরাপি আজ প্রতিষ্ঠিত একটি শাখা। PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), ডিপ্রেশান ও অ্যাংজাইটি রোগীদের চিকিৎসায় সঙ্গীত থেরাপি ব্যবহার করা হয়। সংগীত রোগীকে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ও শারীরিক স্থিতিশীলতা ফিরে পেতে সাহায্য করে।

সংগীত মানুষের জীবনে শুধুমাত্র বিনোদনের উৎস নয়; এটি মন, দেহ ও মস্তিষ্কের নিবিড় চিকিৎসা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, সংগীত মানসিক চাপ কমায়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যথা উপশমে সাহায্য করে এবং সামাজিক সংযোগ দৃঢ় করে। বিশ্বখ্যাত শিল্পীরা সংগীতের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। সংগীত আমাদের ইতিহাস, আবেগ, সমাজ ও সংস্কৃতির অভিন্ন বন্ধন; যা স্বাস্থ্য, সুখ ও মানবিক ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করে। সংগীত সত্যিকারের ‘নিরব চিকিৎসক’ যার ছড়ানো স্পন্দন সময় ও স্থানের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

লেখক: সংগীত বিশেষজ্ঞ।

বর্তমানে সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম চলছে। এর সঙ্গে সেনাবাহিনীকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ কিছু নেতিবাচক বিষয় ঘুরছে, যা সেনাবাহিনীর মনোবলকে কিছুটা হলেও স্পর্শ করেছে। এমন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জরিপে জুলাই গণঅভ্যুত্থান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং আগামী নির্বাচনে সেনাবাহিনী সহযোগিতা করলে কী প্রভাব পড়বে, এসব বিষয়ে মানুষের ইতিবাচক মতামত উঠে এসেছে। এটা সার্বিকভাবে সেনাবাহিনীর ওপর জনগণের আস্থার প্রতিফলন। এর পেছনে দুটি মুখ্য বিষয় কাজ করেছে। এক. স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে শুরু করে দুর্যোগ মোকাবিলা ও দেশ গঠনে ভূমিকা এবং সার্বিকভাবে নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করে সেনাবাহিনী দেশের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছে। দুই. গত দেড় দশকে দেশের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান দুর্বল করে দেয়া হয়। কিছু কিছু ভেঙেও দেওয়া হয়েছিল। তাতে সেনাবাহিনীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে সেনাবাহিনী জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে জনগণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজস্ব সাংগঠনিক বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালনকালে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পেলেও অত্যন্ত রক্ষণশীলভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা যদি অপারেশন ‘ক্লিন হার্টের’ সঙ্গে অথবা ১/১১-পরবর্তী সেনা মোতায়েনের সঙ্গে তুলনা করি, বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এই রক্ষণশীলতার কারণ হলো, গত দেড় দশকে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের শাসনামলে প্রায় সব বাহিনীকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে তাদের নিয়ে সমাজে কিছুটা আস্থার সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সব পর্যায়ে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করায় এই রক্ষণশীলতা প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে যেভাবে জনগণ শুরুতে যেরকম আশা করেছিল, তেমন উন্নতি না হলেও একটা সহনীয় সীমানার মাঝে রাখা গেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে সেনাবাহিনী। কিন্তু আসন্ন নির্বাচন নিয়ে সেনাবাহিনীকে নিরাপত্তা অঙ্গনে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক নেতৃত্বে অতি সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি আমরা। চলতি নিরাপত্তা পরিস্থিতির সঙ্গে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠানের সময় কিছু সহিংসতা যোগ হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর খোয়া যাওয়া সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচন নিয়ে সম্পূর্ণ ঐকমত্য সৃষ্টি হয়নি। ইতোমধ্যে কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে, যা আগামি দিনগুলোতে সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। দেশ ও বিদেশ থেকে অপতথ্য ও ভুয়া খবর ছড়িয়ে এবং সংখ্যালঘু কার্ডসহ আওয়ামী লীগ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল গোষ্ঠী পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করার প্রয়াস নেবে। দেশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যখন অভ্যন্তরীণ নির্বাচন নিয়ে মনোযোগ দেবে, দেশের দক্ষিণ-পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাখাইন-সংলগ্ন সীমান্তও ঝুঁকিতে থাকবে। এ সুযোগে কিছু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি হবে যদি নির্বাচন সহিংসতা, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা পর্যায়ে চলে যায়। সে ক্ষেত্রে কিছু দল নির্বাচন বর্জনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুতরাং নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। বেসামরিক আধিপত্য ও সাংবিধানিক ম্যান্ডেটের অধীনে সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে হবে। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকার ও বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন নিরাপত্তা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যাতে নির্বাচন কমিশন তাদের প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। সেনাবাহিনীকে পরিষ্কার লিখিত আদেশের গণ্ডির মধ্যে কাজ করতে হবে। উদ্ভূত সব বিভ্রান্তি কৌশলগত যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে দূর করবে নির্বাচন কমিশন। জাতীয় গোয়েন্দা সমন্বয় কমিটিকে নির্বাচনকালীন নির্বাচন কমিশনের আওতায় এনে সব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা ঝুঁকি রোধ করতে আগাম ব্যবস্থা নিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করতে হবে। নির্বাচনকালীন দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় মোতায়েন করা নিরাপত্তা বাহিনী দায়িত্ব অন্যত্র প্রেরণ করার বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নির্বাচনের আগে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বিবেচনা করতে পারে।

সরকারের মূল উদ্দেশ্য— নির্বাচনকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিটি সদস্য যেন সর্বোচ্চ সততা, শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন। এ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং সব মোতায়েন কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। নির্বাচন চলাকালে প্রত্যেক সদস্যকে শতভাগ নিরপেক্ষতা, সততা ও পেশাগত আচরণ বজায় রেখে দায়িত্ব পালনে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মানবসম্পদের নেতৃত্ব পুনর্বিন্যাসে নির্বাচনী সময়ে বিভিন্ন জেলার নিরাপত্তা চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন আরও কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের আস্থা পুনঃস্থাপনে এ উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। সবার প্রত্যাশা একটি উৎসবমুখর, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আশায় বুক বেঁধেছে দেশের মানুষ। সর্বজনীন ভোটাধিকারে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে দেশ। আর হারাবে না পথ। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচন প্রসঙ্গে বারবার নিজের শক্ত অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। যত খেলা আর ষড়যন্ত্রই হোক না কেন কেউই নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প দেখছেন না। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটের অধিকার। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের মাধ্যমে তাই ক্ষমতার প্রকৃত মালিক জনগণের হাতেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনকে যিনি মনে করেন একটি ‘টিম ওয়ার্ক’। এই টিম স্পিরিটে সফলতা অর্জনে দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তা চেয়েছেন তিনি। দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি দেশের জনসাধারণের আস্থা-বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতা অনুরণিত হয়েছে তার কণ্ঠেও। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি নির্বিঘ্ন ও উৎসবমুখর নির্বাচন আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দক্ষতা ও পেশাদারত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। গত ১৭ মাসে সেনাবাহিনীসহ সব বাহিনীর সদস্যরা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছে। আসন্ন নির্বাচন যেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকে, সে জন্যও তিন বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি সংকটে বা দুঃসময়ে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। সামরিক বাহিনী-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই সমকালীন বিশ্বের বিরল এক গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ী হয়েছে দেশ। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন এর দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও নেতৃত্বের দৃঢ়তা ছিল বিশেষ গুরুত্ববহ। সশস্ত্র বাহিনী-ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব এই ঐক্যই পতিত সরকারের জগদ্দল পাথরের অশুচি কাটিয়েছে। নতুন প্রত্যয়ে নতুন সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। সামনেও নতুন সৌন্দর্যের আবাহনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে যখনই কোন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে সেখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে জাতির ঐক্যের প্রতীক এই সশস্ত্র বাহিনী। একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। গত ১৭ মাসে সশস্ত্র বাহিনী দিন-রাত একাকার করে দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নিজেদের অপরিহার্যতা তুলে ধরেছে প্রতিটি ক্ষণে। সাধারণ রিকশাচালক থেকে শুরু করে করপোরেট হাউজের কর্মকর্তা, আমলা, শিক্ষক, আইনজীবী থেকে শুরু করে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন-একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান কেবল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব। অন্তর্বর্তী সরকারও এই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেনি, গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। সেই বিশ্বাস-ভরসা থেকেই সরকার নির্বাচনের পরেও সশস্ত্র বাহিনীকে ম্যাজিষ্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে মাঠে রাখছে। ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এই ম্যাজিষ্ট্রেসি ক্ষমতা।

শুধু তাই নয়, বারবার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ বঞ্চিত মানুষরা বিশ্বাস করেন- সশস্ত্র বাহিনীর এই নির্বাচনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অবশ্যই আসবে। দুই যুগ আগে ২০০১ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আরপিও সংশোধন করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগগুলো বা সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কেবল জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই নয়, পরবর্তী সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আইনেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার ওই সংশোধনী অধ্যাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা থেকে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগগুলোকে বাদ দেয়। আইনের জালে বন্দি করে সুকৌশলে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার কেড়ে নেয়ায় সুচারূভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি সশস্ত্র বাহিনী। এর ফলেই পতিত সরকারের তিনটি নির্বাচন ছিল চরম বিতর্কিত ও অগ্রণযোগ্য। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এবার প্রথমেই নির্বাচনী আইনে সংস্কার করে সশস্ত্র বাহিনীকে যুক্ত করেছে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের মতো ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। কেবল কাউকে আটকই নয়, তাৎক্ষণিক বিচার করে জেলেও পাঠাতে পারবে। জটিল ও স্পর্শকাতর পরিস্থিতি দ্রুততার সঙ্গে সামলাতে এই ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা তাদের ওপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ চাপ তৈরির সুযোগ দেবে না। নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও সহিংসতা প্রতিরোধও সম্ভব হবে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোবল, আস্থা, সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উচিত সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাওয়া। তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। অনুপ্রাণিত করতে হবে নানা ভাবে । প্রতিপক্ষ কিংবা বিরোধী অবস্থানের না ভেবে সুষ্ঠু নির্বাচনের অপরিহার্য শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতে তাদের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ভোট কারচুপি ও সহিংসতায় দলীয় প্রশাসনই মূল ভূমিকা রাখে। প্রধান উপদেষ্টা বরাবরই দেশের ইতিহাসে ‘সব থেকে সেরা’ অথবা ‘সবচেয়ে সুন্দর’ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেছেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণ ভোটারদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়াও সুশাসন নিশ্চিত করা, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন মাত্রা যোগ করতে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে। নয়তো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে। দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের কাফেলায় চলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে গণতন্ত্র বিকাশ ও সংহতকরণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মনোযোগী হতে হবে। প্রত্যেককে সহায়তার হাত বাড়াতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দিতে হবে নির্বাচন বানচালে সক্রিয় অপশক্তি-পেশিশক্তির কারসাজিকে। এ লক্ষ্য পূরণেই দৃষ্টি রাখতে হবে সবাইকে। তবেই দেশে টেকসই গণতন্ত্রের সূর্য উঠবে। কুয়াশা সরিয়ে উঁকি দিবে উজ্জ্বল রোদ্দুর। আশা জাগানিয়া সূর্যকিরণ দ্যুতি ছড়াবে। আলোয় আলোয় ভরা দেশে হেসে উঠবে সাধারণ মানুষ। বিজয়ী হবে একাত্তর ও চব্বিশের বাংলাদেশ।

রেজাউল করিম খোকন : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, কলাম লেখক।

ইউরোপীয়ন ডেমোক্র্যাসি হাবের মতে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ তরুণ সমাজকে প্রত্যাশা ও প্রতিক্রিয়ার নতুন পথে নিয়ে গেছে, যার ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে তরুণরা সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকে ঝুঁকছে।

বৈশ্বিক রাজনীতি এবং জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ তরুণ সমাজকে নতুন রাজনৈতিক ভাষা, সামাজিক ন্যায়ের দাবী ও অনলাইন আন্দোলনের দিকে নিয়ে এসেছে। তরুণরা প্রথাগত রাজনীতির বাইরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিচার, অংশগ্রহণ ও পরিবর্তনের দাবি তুলছে, যা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে।

বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রভাব তরুণ সমাজের প্রতিক্রিয়া কি এই বিষয়ে এখন না জানলেই নয়। বাংলাদেশে ও বিশ্বজুড়ে তরুণরা প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াচ্ছে। তারা অনলাইন আন্দোলন ও বিরোধিতার মাধ্যমে ন্যায়, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের জন্য সোচ্চার হচ্ছে, যা প্রথাগত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে তাদের ক্রিয়াশীল ভূমিকার প্রতিফলন।

বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ এবং ,বিএনপি- ও এর চেয়ার পার্শান সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের মতো প্রধান দলগুলোর চতুর্দিকীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবর্তিত হয়েছে। ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের সময়ে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন কোটা সংস্কার আন্দোলন একটি বৃহৎ জনআন্দোলনে রূপ নেয়, যা সরকার বিরোধী হাজার হাজার মানুষকে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকার পরিণতি হিসেবে রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ও বিশ্লেষকরা এই আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক অনুভূতির নতুন অধ্যায় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে তরুণরা সামাজিক ন্যায় ও সরকারি সংস্কারের দাবিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক ও গবেষণামূলক প্রতিবেদনগুলি দেখায় যে, এই যুব আন্দোলনটি সোশ্যাল মিডিয়া-এর সাহায্যে দ্রুত সংগঠিত হয় এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা, মতামত ও সমর্থন দ্রুত ছড়িয়ে দেয়, যা আন্দোলনের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ব অভিমুখে বাংলাদেশের তরুণ তরুণীরা হয়ে উঠে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

জেনারেশন জেডের যুবসমাজ, যারা ডিজিটাল মাধ্যমে জন্মেছে, তারা তথ্য সংগ্রহ, যোগাযোগ ও আন্দোলন সংগঠনে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। বিভিন্ন গবেষণা জানায় যে এই ডিজিটাল মাধ্যমই তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে গতিশীল করেছে এবং তাদের দাবিগুলির বিষয়কে গতিশীলভাবে বহুমুখী প্রচার করেছে।

বিশ্ব মিডিয়াতে বাংলাদেশ আন্দোলনকে Gen Z-এর ‘ডিজিটাল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন’ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে অনলাইন সমর্থন ও ভাইরাল কন্টেন্ট আন্দোলনের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রযুক্তিগত মাধ্যম তরুণদের জন্য রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে, যা সরকারের নীতির বিরোধিতা ও সংস্কারের দাবিতে জনদুর্ভোগের আওয়াজকে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়েছে।

অপরদিকে, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা ও নজরদারি রিপোর্টে দেখা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামো, নেতৃত্ব সংকট এবং ঐতিহ্যগত দলগুলোর সীমাবদ্ধতা তরুণদের ক্ষোভ ও বিরোধিতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বৈশ্বিক মানদণ্ডেও মুক্ত মতামত ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দাবিতে তরুণরা সোচ্চার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রিপোর্টগুলিতে দেখা যায় যে তরুণরা শুধুমাত্র ভোটে নয়; প্রতিবাদ, সমাবেশ ও ডিজিটাল মাধ্যমে স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠছে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে রাজনীতি এখন শুধু নির্বাচনী কর্মকাণ্ড নয়, বরং অনলাইন আন্দোলন, তরুণের নেতৃত্বাধীন সহিংসতা-বিরোধী কার্যক্রম ও রাজনৈতিক সংস্কারের চাওয়া-দাবির মতো অরোহণশীল ও বহুমাত্রিক ধারণার মিশ্রণে গঠিত।

বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক রাজনীতি ও তরুণদের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই তরুণেরাই আমাদের শক্তি ও সাহস। তাইতো কবি বলেছেন, ‘এখন যৌবন যার; যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।’

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন তরুণ সমাজের চিন্তা ও আচরণে দৃশ্যমান প্রভাব ফেলেছে। ২০২৪-এর আন্দোলনটি তরুণদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা বাড়িয়েছে, যেখানে তারা ডিজিটাল মাধ্যমে আন্দোলন সংগঠিত ও জনমত গঠন করেছে। এই প্রক্রিয়ায় তারা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি তুলেছে।

বিশ্ব রাজনীতিতেও তরুণরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন রাজনৈতিক ভাষা তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা যায়, তরুণরা পুরোনো প্রতিষ্ঠান ও গণভোটের বাইরে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, কল ইন অভিযাত্রা ও সৃজনশীল প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছে।

এমন পরিস্থিতিতে তরুণরা রাজনৈতিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও স্বাধীন সরকারের অভাবকে নার্ভাস প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুভব করছে। তাদের বেশিরভাগই বিশ্বাস করে যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অনলাইন আন্দোলনের মাধ্যমে তারা পরিবর্তন আনতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে অনেকাংশেই তারা সফলও হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে তরুণরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি ভূমিকা চাইছে, কেবল ভোট নয় বরং নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণের দাবি তুলছে।

কিন্তু শুধু তারুণ্য, উদ্দীপণা নয় সেই সাথে গাম্ভীর্য, অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন। কারন সময় যা শেখায় পৃথিবীর কোনো মহাকাব্য বা বিশ্ববিদ্যালয় তা শেখাতে পারে না।প্রধান সমস্যা হলো রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিরাপত্তা, ন্যায্য নির্বাচন কাঠামো ও তরুণদের অন্তর্ভুক্তির অভাব। তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষা, নাগরিক জ্ঞানের উন্নয়ন ও অংশগ্রহণের শক্তিশালী সুযোগ তৈরি করলে তারা আরো সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশে অংশ নিতে পারবে।

সরকার ও শিক্ষাব্যবস্থা নাগরিক শিক্ষা, তরুণ নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারে, যেমন- যুব সংসদ ও নেতৃত্ব প্ল্যানিং প্রোগ্রাম। এছাড়া গণমাধ্যমে ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রচার ও সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুললে তরুণরা সক্রিয় ও শান্তিপূর্ণভাবে অংশ নেবে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতিতে তরুণ সমাজ একটি কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করছে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অনলাইন আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক পথ তৈরি করছে। তারা ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়িয়ে রাজনৈতিক সাক্ষরতা, সমালোচনা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবি তুলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব রাজনীতিতে তরুণ সমাজ এখন সংখ্যাগত ও প্রযুক্তিগত শক্তিতে প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ তরুণ, আর বিশ্বে ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। এই শক্তিকে ইতিবাচক পরিবর্তনে রূপ দিতে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, রাজনৈতিক নিরাপত্তা, নাগরিক শিক্ষা ও তরুণ নেতৃত্ব বিকাশ। এসব নিশ্চিত হলে তরুণরাই গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ভিত্তি গড়বে।

লেখক: রাজনীতিবিদ।

অনুবাদ

(১৫) হে মানুষ, তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী ফকির আর আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, তিনি পরম প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন। (১৭) আর তা করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। (১৮) কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। যদি কোনো বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি তা বহন করার জন্য কাউকে ডাকে, সে বোঝার কিছুই বহন করা হবে না, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। (হে নবী,) তুমি শুধু তাদেরই সতর্ক করতে পারও, যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় পায় এবং নামাজ কায়েম করে। যে ব্যক্তি নিজকে পবিত্র করে, সে নিজ কল্যাণেই পবিত্র হয়। আর আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন।

মর্ম ও শিক্ষা

ইতোমধ্যে শিরকের যুক্তিহীনতা আলোচনা ছিল। সাথে সাথে আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ ও জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণের তাগিদ রয়েছে। এরপর এখানে বাতিলপন্থিদের অপরাধের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের অনেকেই বলত, আল্লাহ তার ইবাদতের জন্য জোর দিচ্ছেন এই জন্য যে, তিনি এই ইবাদতের মুখাপেক্ষী। এর জবাবে এখানে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ কারও প্রতি কোনো প্রকার মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল প্রকার প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষীতার উর্ধ্বে। বরং মানুষই সব কিছুর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সুতরাং এই দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য পেতে হলে তাকে সন্তুষ্ট করে তারই নিকট চাইতে হবে।

মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী

আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। জীবন ধারণের উপকরণের জন্য, সুখের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, শান্তির জন্য এবং সর্বপরি একটি জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধানের জন্য মানুষ বৈষয়িক সব কিছুর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এ ছাড়া একটি জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধানের জন্যও আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জানেন মানুষের জন্য কি মঙ্গলকর আর কী ক্ষতিকর। সুতরাং সেভাবেই মানুষের জীবনাদর্শ দিয়েছেন। মানুষ তার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তার জীবনের চলার পথ ও মতবাদ উদ্ভাবন করতে অক্ষম। সুতরাং দেখা যায় আজ মানুষ যা ঠিক বলে মনে করে, পরের দিন তা আবার বেঠিক হয়ে যায়। যা আগে বেঠিক ছিল, তা আবার ঠিক হয়ে যায়। কাজেই জীবন-বিধানের জন্যও মানুষ আল্লাহরই মুখাপেক্ষী।

সব কিছু আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে

মানুষ বৈষয়িক জীবনের সব কিছুর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মানুষ দুনিয়া অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রয়োজনে সব কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। মানুষ চেষ্টার মালিক আর দেওয়ার মালিক হলেন আল্লাহ। সুতরাং চেষ্টার সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ গ্রহণ করা

শুধু বৈষয়িক বিষয় নয়, বরং মানুষের জীবনাদর্শের বেলায় মানুষ আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সে নিজেই নিজের জন্য কোনো জীবনাদর্শ তৈরি করতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান গ্রহণ করা।

আল্লাহর আদেশ মান্য করার যৌক্তিকতা

যেহেতু মানুষ সব কিছুর জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাই তার উচিত আল্লাহকে মান্য করে তাকে সন্তুষ্ট রাখা। তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়। আল্লাহকে পাওয়া মানে সব কিছু পাওয়া। সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করা সকল মানুষের কতর্ব্য।

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন

তৎকালীন কোনো কোনো বাতিলপন্থি বলত, আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে যে ইবাদত চান, তিনি তার মুখাপেক্ষী। যেমন দুনিয়ার কোনো নেতা তার অনুসারীদের আনুগত্যের কারণেই নেতা হন এবং তিনি মানুষের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী। তারা বলত যে তেমনিভাবে আল্লাহ মানুষের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ এখানে ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি একাই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাই সব কিছু প্রতিপালন করেন। তিনি সব কিছু ধ্বংস করতে পারেন। সব কিছু টিকিয়ে রাখতে পারেন। মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে তার নিজের স্বার্থে। আল্লাহকে মান্য করলে এবং আল্লাহর আনুগত্য করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হলে মানুষ আল্লাহর নিকট থেকে অনেক কিছু পেতে পারে।

আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া কাম্য

আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ হলেন প্রশংসিত। গোটা সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত। সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। কারণ মানুষই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কারণ মানুষ যা কিছু পায় সব কিছু আল্লাহর নিকট থেকেই পায়। মানুষের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অগণিত নিয়ামত। এই জন্য চায় আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর শুকরিয়া। আল্লাহর শুকরিয়া যেভাবে মৌখিকভাবে করতে হবে, ঠিক তেমনি আল্লাহর শুকরিয়া প্রয়োজন আল্লাহর দেওয়া জীবনাদর্শ গ্রহণ ও অনুসরণের মাধ্যমে।

সত্য প্রত্যাখানে আল্লাহর হুমকি

যারা আল্লাহকে মুখাপেক্ষী মনে করে এবং আল্লাহকে মান্য করে না, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাদের স্থানে অন্য কোনো সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন, যারা আল্লাহর ইবাদতে সদা মশগুল থাকবে। এখানে সত্য-প্রত্যাখানকারীদের প্রতি আল্লাহর নিকট থেকে কঠোর হুমকি দেওয়া হয়েছে।

জবাবদিহিতার মূলনীতি

আয়াতে বলা হয়েছে, কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর তার জবাবদিহিতা সীমিত থাকবে। তার দায়িত্ব কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেই ব্যক্তি যা করেছে, তার জন্য সে দায়ী থাকবে। অন্যের কোনো কিছুর জন্য কোনো ব্যক্তি দায়ী থাকবে না। এটাই হলো আল্লাহর জবাবদিহিতার মূল নীতি।

প্রত্যেককে তার কর্মের দায়িত্ব নিতে হবে