ত্রিশ লাখ শহিদের রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতাকামী বাঙালির আত্মত্যাগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। স্বাধীনতা অর্জনের পর গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ধাপে ধাপে আন্দোলন-সংগ্রামে বহু বীরকে আবার রক্ত দিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রচিত গ্রন্থ ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’র পৃষ্ঠা ১০৮-এ লিখেছেন ‘ময়েজউদ্দিন, তিতাস, রমিজ, বাসুনিয়া, চন্নু এমনি হাজার আত্মাহুতির প্রয়োজন হলো গণতন্ত্রের জন্য অধিকারের লড়াইয়ে।’ ১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। সমগ্র দেশব্যাপী ২২ দল আহুত হরতাল চলছে। কালীগঞ্জে ময়েজউদ্দিনের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। আর তখনই স্বৈরশাসকের লেলিয়ে দেওয়া আজম খান ও তার পালিত সন্ত্রাসী তাঁর ওপর হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন। কালীগঞ্জের রাজপথ তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়।

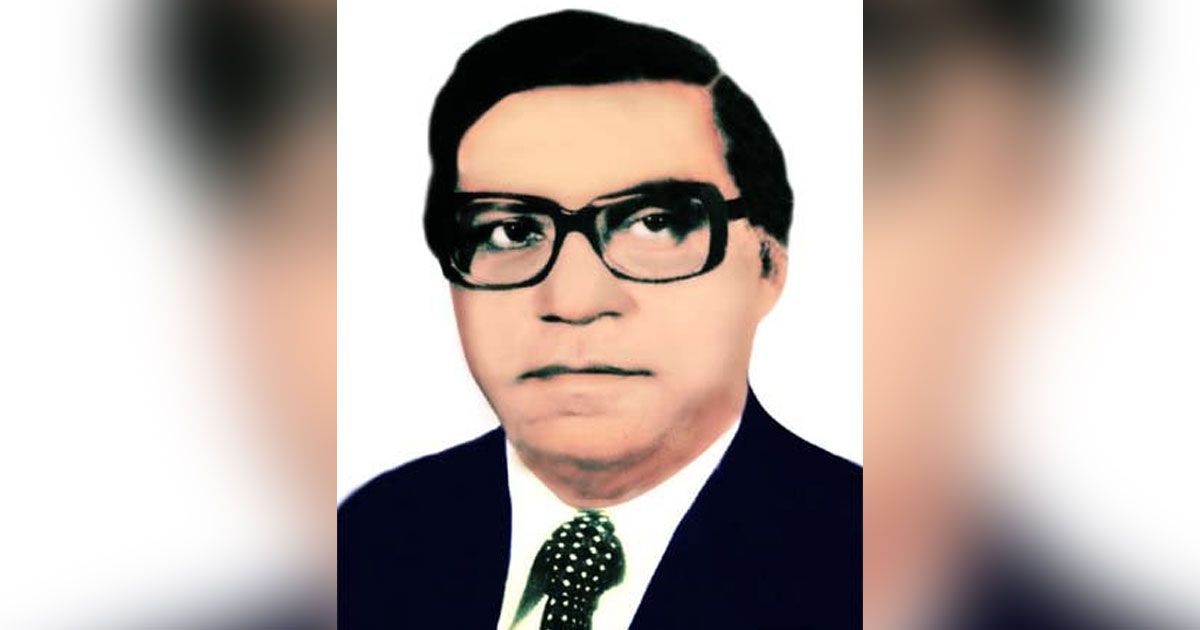

১৯৩০ সালের ১৭ মার্চ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়হরা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শহীদ ময়েজউদ্দিনের জন্ম। কালীগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫০ সালে আইএ, ১৯৫৩ সালে অনার্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (ঢাবি) ও ১৯৫৫ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৬ সালে সিএসপি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরিতে যোগদান করেন নাই। ১৯৬০ সালে (ঢাবি) থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিয়েই ময়েজউদ্দিনের রাজনৈতিক জীবন শুরু ও বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য। ১৯৬২ - ৬৩ সালে শহীদ ময়েজউদ্দিন ঢাকা পৌরসভার অধীনে কমলাপুর ইউনিয়ন পরিষদে প্রথমে মৌলিক গণতন্ত্রী (বেসিক ডেমোক্র্যাট) মেম্বার পরে তিনি এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর রাজনৈতিক তৎপরতায় ব্যাপক সহযোগিতা করেন। ১৯৬৮ সালে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করে। তখন শহিদ ময়েজউদ্দিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনা করার জন্য গঠিত ‘মুজিব তহবিল’-এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

শহিদ ময়েজউদ্দিন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানায় নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে খন্দকার মোশতাক আহমেদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গা দখল এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রধান অবস্থানে এসে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর নেতৃত্বের সঙ্গে আপস করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে সরে এসে সবকিছু ভণ্ডুল করতে চেয়েছিলেন। খন্দকার মোশতাক দলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সভার আয়োজন করে কলকাতার থিয়েটার রোডের মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় ভবনের ছাদে। সেই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের ভোটাভুটির জন্য ডিভিশন চাওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সত্তরের নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন চিৎকার করে বক্তৃতা দিলেন- ‘কোনো ডিভিশন নয়, কিসের ডিভিশন, মুক্তিযুদ্ধে যে কোনো মূল্যে দলের অবস্থান যা আছে তা-ই থাকবে, কোনো নতুন নেতৃত্বের প্রশ্নই ওঠে না।’ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে খুনিচক্র খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতায় বসায়। এরপর মোশতাক সংসদ সদস্যদের সভা ডেকে ঘাতকদের সব অপকর্মের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন। সেই সভায়ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন সবাইকে হতবাক করে চিৎকার করে বলেছিলেন- ‘খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ অবৈধ প্রেসিডেন্ট, তার কোনো নেতৃত্ব মানি না, সে খুনি, ষড়যন্ত্রকারী। আওয়ামী লীগ তার কোনো নেতৃত্ব মানতে পারে না।’ তিনি যখন এই বক্তব্য দেন তখন বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা অস্ত্র হাতে পেছনের সারিতে দাঁড়ানো। বলার অপেক্ষা রাখে না সেই মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল শতভাগ। কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। বক্তব্য শেষ করে আত্মরক্ষার্থে তিনি বাসায় না ফিরে কয়েক দিনের জন্য গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ঘটনা। জেনারেল আইয়ুব খানের আহ্বানে পূর্ব বাংলার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানে যান রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য। তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ মুহূর্তে শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ ময়েজউদ্দিনকে বললেন, তুমি লাহোর থেকে আজই করাচি দিয়ে দেশে গিয়ে এই চিরকুটটি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে এবং বলবে তিনি যেন অতিসত্তর জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর নিকট চিরকুটটি পৌঁছিয়ে দেন। তখনই তিনি দেশে রওনা হয়ে গেলেন। ঢাকা কমলাপুর এসেই বেবিটেক্সিযোগে তিনি বেগম মুজিবের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। এই হলো শহিদ ময়েজউদ্দিন। পর বঙ্গবন্ধুর বেকসুর খালাসের পর লাহোর গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হিসেবে যে ১০ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন শহিদ ময়েজউদ্দিন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

ময়েজউদ্দিন ১৯৭৭ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। একাধারে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি এফপিএ বির মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু নিয়ে জাতিসংঘ তথা সমগ্র বিশ্বে আজ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ৮০-র দশকেই এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তখনই তিনি কালীগঞ্জে নিজ জায়গায় তিনটি মাতৃসদন স্থাপন করে গেছেন। ওই একই সময়ে সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ ছাড়া শহিদ ময়েজউদ্দিন বহুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসেবক হিসেবে পৃথিবীর বহুদেশে সভা-সেমিনার এবং সম্মেলনে যোগদান করেছেন তিনি। এর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, জর্দান, মালয়েশিয়া, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যান্ড, রুমানিয়া, কেনিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, ইরান, কুয়েত, কাতার, চীন, জাপান ও ফিলিপাইন উল্লেখযোগ্য।

১৯৮২ সালে সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ধীরে ধীরে রাজপথে আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। ধাপে ধাপে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রবল গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও নির্দেশে রাজধানীর রাজপথ থেকে কালীগঞ্জের রাজপথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন শহিদ ময়েজউদ্দিন। কালীগঞ্জে সামরিক শাসকের দোসররা ততদিনে উপলব্ধি করতে থাকে, ময়েজউদ্দিনের উপস্থিতিতে কালীগঞ্জের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কালীগঞ্জের ক্ষমতায় আসার জন্য সামরিক শাসকের সঙ্গে ময়েজউদ্দিনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য ময়েজউদ্দিন নিজ নির্বাচনী এলাকা গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জে চলে যান। মিছিলে নেতৃত্বদানের সময় দিনের আলোতে তাকে হত্যা করা হয়। শহিদ ময়েজউদ্দিনের এই হত্যাকাণ্ড সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশে তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তবে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ময়েজউদ্দিনের আত্মদান ধীরে ধীরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। শহিদ ময়েজউদ্দিনের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা প্রবল গণ-আন্দোলন অবশেষে সামরিক শাসকের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। গণতন্ত্রের জয় হয়।

কালীগঞ্জের সাধারণ মানুষের নিকট তিনি গণমানুষের নেতা হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। শহিদ ময়েজউদ্দিন একুশে পদকে ভূষিত হন। গণতন্ত্রের জন্য জীবন দেয়া শহিদ ময়েজউদ্দিনের কথা স্মরণ রেখেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী ময়েজউদ্দিন কন্যা মেহের আফরোজ চুমকীকে ১৯৯৬ সালে গাজীপুর-নরসিংদী জেলার সংরক্ষিত নারী আসনে এমপি মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তীতে নিষ্ঠা, সততা, কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার কারণে তিনি পরপর তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং দুইবার দক্ষতার সঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলাবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং মেহের আফরোজ চুমকী ‘শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পদক ২০২৩’-এ ভূষিত হন।

‘কালীগঞ্জের রাজনীতিতে শহিদ ময়েজউদ্দিনের মতো নির্ভীক দেশপ্রেমিক আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।’ (সাবেক এম এল এ ফয়জোর রহমান খান ১৯৫৪, কালীগঞ্জ, গাজীপুর)

তাই আজ ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকীতে শহিদ ময়েজউদ্দিনসহ সব শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: মো. আমজাদ খান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা

পূর্বঘোষিত সময়সূচি মোতাবেক ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব সবকিছু এখন নির্বাচনী প্রস্তুতির দিকে। নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক জোট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকরী বাহিনী- সবাই যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়তই উঠে আসছে। কিন্তু সবকিছুর মাঝখানে ভাসছে এক গভীর প্রশ্ন- এই প্রস্তুতি কি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য এবং শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন আয়োজনের জন্য যথেষ্ট? নাকি আবারও অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং আস্থাহীনতার চক্রে ঘুরপাক খাবে বাংলাদেশ?

গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে জামায়াতে ইসলামীসহ আটটি দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে একটি নির্বাচনী সমঝোতায় পৌঁছেছে। এতে ভোটের আগে রাজনৈতিক মহলে একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এনসিপির কয়েকজন শীর্ষ নারী নেতৃত্ব দল থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাজনীতি মাঠে এক ধরনের অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাইবার নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দিয়েছে। ডিজিটাল তথ্য-প্রবাহ ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে ভুল তথ্য ও অপপ্রচার রোধ করা, তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাÑএসবই এই উদ্যোগের লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। একই সময়ে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি নিয়ে ভারতে যাওয়া বক্তব্যকে বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি করেছে।

এই সব রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মাঝেই একটি বড় ইস্যু সামনে এসেছে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমের ওপর হামলার ঘটনা। গত কয়েকদিন আগে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর, অগ্নিসংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় সংশয় ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নেতারা অভিযোগ করেছেন যে কিছু সরকারি মহল বা সরকারের একটি অংশ এই হামলার ঘটনা ঘটতে দিয়েছে, যদিও সরকার এই ঘটনা নিয়ে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিচ্ছে। সাংবাদিক সমাজ, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ এই ঘটনার প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এ ধরনের সহিংসতার কারণে গণমাধ্যম স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অবকাঠামোর ওপর বড় হুমকি তৈরি হয়েছে- যা দেশের রাজনীতিক কর্মীদের কঠিন প্রতিবাদ ও ধবল আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রমিকের ওপর সংঘটিত সহিংস ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কঠোর নিন্দা জানিয়েছে, এবং বিচার ও সবায়ের নিরাপত্তা প্রদানে চাপ দিয়েছে, যা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলছে।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে শুরু হলেও সেই প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়নের পথ পুরোপুরি মসৃণ বা নিশ্চিন্ত নয়। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই তফসিল ঘোষণা করেছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব প্রস্তুতি দ্রুত শুরু করার নির্দেশ পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে পুলিশ বাহিনীকে বিশেষ কাঠামোয় সক্রিয় করা, মাঠপর্যায়ের রিপোর্টিং নিশ্চিত করা এবং ভোটের দিন ও ভোটের আগে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রটোকল তৈরি করা। একই সঙ্গে কমিশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক মনিটরিং, ভুয়া তথ্য প্রতিরোধ এবং আচরণবিধি কঠোরভাবে নিশ্চিত করারও পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন আয়োজনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ব্যস্ততা ও তৎপরতার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রস্তুতি শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না। রাজনৈতিক দলের প্রস্তুতি, জোটের ঐক্য, অংশগ্রহণকারীদের আস্থা এবং ভোটারদের প্রত্যাশাই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার আসল পরিমাপক। এখানেই বাস্তবতার সঙ্গে প্রস্তুতির ফাঁকগুলো বড় হয়ে ওঠে। বিএনপি ও তাদের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন সমঝোতা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জোটের ভেতরেই আলাদা বৈঠক হচ্ছে। এমনকি দুই-তিনটি পক্ষ একসঙ্গে বসেও বিষয়টির সমাধান করতে পারছে না। আসন বণ্টনের দীর্ঘসূত্রতা শুধু রাজনৈতিক কৌশলের সমস্যা নয়, এটি অনেক সময় রাজনৈতিক কর্মীদের মনোবল দুর্বল করে। এক্ষেত্রে শক্তিশালী মনোবল নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা প্রচারণাকেন্দ্রিক প্রস্তুতি নিতে পারে না। এমনকি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারভিত্তিক কর্মসূচি পিছিয়ে যায় এবং সঠিক সময়ে ভোটারদের কাছে শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছাতে ব্যাঘাত ঘটায়। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রখর, সেখানে জোটের দ্বন্দ্ব অনেক সময় ভোটের ফলাফলের ওপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে।

নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে আরেকটি গুরুতর উদ্বেগ হলো সাধারণ মানুষের আস্থা। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো নিশ্চিত নয়। আসন্ন নির্বাচন সত্যিই নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারবে কিনা। যদিও একটি অংশ আশাবাদী, তবুও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এই সন্দেহ কেবল রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে নয়; গত কয়েক নির্বাচনে যে ধরনের বিতর্ক, সংঘাত, বর্জন, সহিংসতা এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, তা এখনো মানুষের মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। তাই নির্বাচন কমিশনের যেকোনো উদ্যোগ, প্রচেষ্টা বা ঘোষণা তুলে ধরে রাখা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ মানুষের আস্থা পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দৃশ্যমান স্বচ্ছতা।

সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত খবরে দেখা যাচ্ছে ভোটারদের মনস্তত্ত্বেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। অনেক সংবাদেই উঠে এসেছে, বাংলাদেশের ভোটাররা এখন প্রার্থীর ব্যক্তি চরিত্রের চেয়ে দল, প্রতীক বা রাজনৈতিক ব্র্যান্ডের প্রতি বেশি ঝোঁকে। এ ধরনের ভোটপ্রবণতা সাধারণত সেইসব দেশে দেখা যায় যেখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার চেয়ে দলীয় পরিচয়ের রাজনীতি বেশি শক্তিশালী। এর ফলে নির্বাচনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতি বিতর্ক, জবাবদিহি বা প্রার্থীর গুলগত মান উন্নয়নের সম্ভাবনা কমে যায়। একই সঙ্গে এটা এমন একটি বাস্তবতাও তৈরি করে যে, ভোটাররা সন্দেহ প্রকাশ করে যদি নির্বাচনী পরিবেশ নিরপেক্ষ না থাকে, তবে ভোটারদের উপর রাজনৈতিক চাপ আসে রাজনৈতিক দলের পছন্দে ভোট দেওয়া বিষয়ে। সেক্ষেত্রে নিজেন পছস্দে ভোট দিতে পারে না বরং কোনো মহল বা গোষ্ঠীর চাপে ভোট প্রদানে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের পছন্দ সংকুচিত হয়ে আসে।

এই সব বাস্তবতার মাঝেই ভাসছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, সেটি হলো প্রশাসনিক প্রস্তুতির সক্ষমতা। যদিও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে, কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, কেন্দ্রে দখল, বাধা সৃষ্টি, নির্বাচনী প্রচারণার সময় সংঘর্ষ বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো ঘটনা বারবার ঘটেছে। তাই প্রস্তুতির ঘোষণা যতই শক্তিশালী হোক, এগুলোর বাস্তবতা টের পাওয়া যাবে ভোটের আগের দিনগুলোতে, বিশেষ করে প্রচারণা চলাকালীন এবং ভোটের দিনে। কমিশনের মনিটরিং সেল বা এআইভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হতে পারে- সেটিও একটি বড় প্রশ্ন।

অবশ্য এই শঙ্কার মাঝেও রয়েছে কিছু দৃশ্যমান সম্ভাবনা। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সক্রিয়তা, আইনি প্রস্তুতি, প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ প্রভৃতি ইতিবাচক সংকেত। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও যেসব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে এবং বিভিন্ন স্তরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা নির্বাচনের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশয় হলো, বাংলাদেশের জনসাধারণ এখন আগের তুলনায় বেশি রাজনৈতিক সচেতন, বেশি তথ্যসচেতন এবং নির্বাচনের প্রতি আগ্রহী। তারা এখন বোঝে, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক দলের জন্য নয়, দেশের জন্যও অপরিহার্য।

তবে এসব সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে হলে সকল পক্ষকে একই মানসিকতা নিয়ে এগোতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে; প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে; এবং নির্বাচন কমিশনকে শুধু আইনি কাঠামো নয়, বরং নৈতিক নেতৃত্বও দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ভোটারদের যেন কোনো ভয় বা চাপ ছাড়াই ভোট দিতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সার্বিকভাবে, বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রস্তুতির বর্তমান চিত্র একটি দ্বৈত বাস্তবতা তুলে ধরছে। একদিকে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব; অন্যদিকে সম্ভাবনা, প্রস্তুতি, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আকাক্সক্ষা। এই দুয়ের সমঝোতা নির্ধারণ করবে আসন্ন নির্বাচন কেমন হবে। বাংলাদেশের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ- কেবল একটি নির্বাচন আয়োজন নয়, বরং একটি গ্রহণযোগ্য, শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়া।

যদি সকল পক্ষ বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি নেয়, স্বচ্ছতা বজায় রাখে এবং সংবেদনশীলতা বুঝে দায়িত্ব পালন করে, তবে এই নির্বাচন হতে পারে নতুন আস্থার সূচনা। অন্যথায়, এটি হতে পারে আরেকটি বিতর্কিত অধ্যায়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এখন এই মোড়ে, যেখানে শঙ্কা ও সম্ভাবনা দুইই সমানভাবে উপস্থিত, আর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে আমাদের সম্মিলিত আচরণের ওপর।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আর মাত্র কয়েকটি দিন। এর মধ্য দিয়ে বিদায় নেবে,কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে একটি বছর ২০২৫ । এই একটি বছরের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাব ও আসন্ন নতুন বছরের পরিকল্পনাকে আরো উজ্জীবিত করবে এমন ভাবনাকে পুঁজি করে বিশ্বের সব জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ আশাবাদী হয়ে নতুন বছর ২০২৬ কে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় রয়েছেন। সবাই খ্রিস্টীয় ২০২৬ সালকে বরণ করবে আনন্দ-উল্লাসে। নতুন নতুন স্বপ্নের খোঁজে স্বপ্নবাজরা ছক আঁকছেন উন্নত জীবন আর সামগ্রিক উন্নয়নের। নববর্ষ বরণের এই শুভক্ষণে সবারই অজানা সামনের বছরে কী অপেক্ষা করছে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীর ভাগ্যে? তবে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে মঙ্গলময় ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শপথ সবার। শুভ প্রয়াস ও ভালো কিছুর প্রত্যাশা সব সময়েই থাকে। এমন কল্যাণকর উন্নয়নের আশায়ই পথচলা শুরু হয় একটি নতুন বছরের নতুন দিনের। নতুন প্রত্যাশা আর স্বপ্নে উদ্ভাসিত নতুন বছর ২০২৬ সালে সূচনা হোক আলোকিত দিন আর নিরাপদ জীবনধারার। আমরা আশাবাদী, কল্পনা আর কর্মে। আশাবাদী মানুষের অপূর্ণতাগুলো পরিপূর্ণতা পাবে সব পুরনো সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানে। নবজাগরণে নতুন স্বপ্ন আর প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়িত হবে প্রতিটি পদক্ষেপে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচার, প্রতিটি মানুষ ফিরে পাবে তার কাঙ্ক্ষিত অধিকার -এমন প্রত্যাশা আজ সবার মনে। সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কর্মঠ হাতের ছোঁয়ায় আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে- সেই কামনায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা হোক আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়নে।

২০২৫ এর শেষ প্রান্তে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে লাখ লাখ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘উই হ্যাভ আ প্ল্যান। উই হ্যাভ আ প্ল্যান ফর দ্য পিপল, ফর দ্য কান্ট্রি।’ দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য নেওয়া সেই প্ল্যান (পরিকল্পনা) বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা দরকার—এ কথাও স্পষ্ট করেই বলেছেন তারেক রহমান। দেশের মাটিতে পা রেখে প্রথম যে বক্তব্য দিলেন, সেখানে সেই পরিকল্পনার বিস্তারিত অবশ্য উল্লেখ করেননি তিনি। শুধু বলেছেন, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যদি সেই প্ল্যান (পরিকল্পনা) বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা তার লাগবে। নতুন বছরে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট বিরোধী চব্বিশের ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈষম্যহীন সমাজ বির্নিমাণে কাজ করা। অবিচল প্রচেষ্টায় আগামীর সুখময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় কাজ করে যাওয়াও জরুরি। নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে ইতোমধ্যেই আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিশ্রম, সততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সংকল্প নিয়ে কর্মোদ্যমী হওয়া দরকার। শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা বেগবান করা, ব্যাপক হারে শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকারত্ব মোচন, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, কৃষি খাতকে আধুনিকায়ন, সব সেক্টরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি, সত্যিকারের গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে আমরা এ নতুন বছরকে প্রাপ্তিতে অর্থবহ করে তুলতে পারি। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ যাতে দেশ গঠনের শুভ উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। নতুন আশায় বুক বেঁধে আমাদের এগোতে হবে, নিরাশ হলে লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই বেশি। তাই আমরা ইংরেজি নতুন বছরে শপথ নেব দেশ-মাতৃকার উন্নয়নে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতার।

২০২৫ সালটি বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অনেক নাটকীয় চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে নানা ঘটনা। এবছর স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারি দুঃশাসনের খলনায়িকা শেখ হাসিনাসহ তার দোসরদের মানবতাবিরোধী ও দুর্নীতির বিচার কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি মামলার রায় হয়েছে। এর মধ্যেই শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। যদিও তারা পলাতক হয়ে পাশ্ববর্তী দেশে রয়েছেন। এরমধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন পতিত স্বৈরাচারের দোসরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে এক সম্ভাবনাময় তরুণ বিপ্লবী দুঃসাহসী নেতা শরীফ ওসমান বিন হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেয়া হলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আধিপত্যবাদ বিরোধী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার, সমাজের অন্যায় অনিয়ম দূর করে ইনসাফ কায়েমের আপোষহীন দীপ্ত কন্ঠ ওসমান হাদির ওপর আক্রমণ সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। পরাজিত পতিত স্বৈরাচারের গুপ্ত মিশন একাজটা করেছে, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ বেশ কিছু দিন ধরে হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দেশবাসী সবাই তার জন্য উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। এমন প্রেক্ষাপটে শুরু হয়ে গেছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মকাণ্ড।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠিন এক সময় পার করছে বাংলাদেশ। নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের কাজ সম্পাদনে ব্যস্ত থাকলেও জনমনে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তার বোধ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি কাটানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড, হত্যাকারীদের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার খবর, প্রথম আলো-ডেইলি স্টার-এ হামলা ও কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, ছায়ানট-উদীচীতে হামলা, ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পুড়িয়ে হত্যা, শহীদ হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ—এসব ঘটনায় নাগরিকদের মধ্যে এই সংশয় ও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে যে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে তো? আর যদি হয়, শেষ পর্যন্ত তা কেমন নির্বাচন হতে যাচ্ছে? অবস্থাদৃষ্টে এখন এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নির্বাচন আরও আগে অনুষ্ঠিত হলেই হয়তো ভালো হতো। সেটা যেহেতু হয়নি, তাই বর্তমান তফসিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দেশের সব মহলকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন থাকতে হবে। এখানে কোনো অনিশ্চয়তার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর এই উপলব্ধিতে আসা জরুরি যে এই নির্বাচনের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয় জড়িত রয়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটাতে এবং তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি ঘটাতে অন্তর্বর্তী সরকারের যে সক্রিয়তা ও কার্যকর ভূমিকা পালন করার কথা রয়েছে, সেখানে উদ্যোগ ও উদ্যমে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবৈধ অস্ত্র, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, গুজব ছড়ানো, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের ঢালাও জামিন, সীমান্তে নিরাপত্তার দুর্বলতার বিষয়গুলো তুলে ধরেন। সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও ভয়হীন নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে প্রাথমিক এই চ্যালেঞ্জগুলো উতরে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেই হবে।আমরা আশা করি, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নির্বাচনের অনিশ্চয়তা কাটাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। দেশে ফিরে তিনি বলেছেন, ‘শিশু হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক—যেকোনো বয়স, যেকোনো শ্রেণি, যেকোনো পেশা, যেকোনো বয়সের মানুষ নিরাপদে থাকুক—এই হোক আমাদের চাওয়া।’ বর্তমান বাস্তবতায় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেশের মানুষের প্রধান উদ্বেগ।

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। সেই অর্থে নির্বাচনবিরোধী দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক শক্তি নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী—সব পক্ষই চায় ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আবারও গণতান্ত্রিক যাত্রা শুরু হোক। এরপরও নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা ও জনমনে প্রশ্ন তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি মোটেই কাম্য হতে পারে না। নবউদ্যম আর কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত বছর হিসেবে ২০২৬ সালকে আমরা স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও দিন বদলের প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় উজ্জ্বল করব এমন প্রত্যাশায় বিবেককে জাগিয়ে তুলি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হিসেবে। নতুন বছর মানেই নতুন আশা, স্বপ্ন আর ভালো কিছু করার অঙ্গীকার; পুরনো ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে শুরু করা, জীবনে আনন্দ, সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করা এবং ব্যক্তিগত ও দেশীয় উন্নয়নের জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা—এটাই নতুন বছরের মূল প্রত্যাশা, যা ব্যক্তি ও সমাজকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে চালিত করে। অতীতের গ্লানি ভুলে এবং সাফল্যটুকু তুলে নিয়ে চলতে হয় নতুনত্বের আশায়। ভালো-খারাপ দুই ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেটে গেল একটি বছর। সমাজ-সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই পুরনো বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণের প্রথাগত রীতি চলে আসছে। আর এ ধারা এখনো বহমান রয়েছে। ২০২৫ সালকে বিদায় জানিয়ে ২০২৬ সালের আগমন, নতুন বছরের আগমনের কথা ভেবেই মনের ভেতর কতগুলো রঙিন স্বপ্ন লুকোচুরি খেলছে। যেখানে পুরনো সব খারাপ স্মৃতি মুছে, নতুন করে বাঁচার অভিপ্রায় জেগে উঠবে। যা নিজেকে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মসংযমী, দৃঢ়চেতা হওয়ার মনোবল জাগাবে। নতুন বছর মানেই নতুন সম্ভাবনা, নতুন সৃষ্টি এবং অর্জন। আসন্ন ২০২৬ সালের প্রতিটি দিন যেন মানুষের কাছে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, সেই প্রত্যাশা রইল।

বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীরা আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা এবং দেশের সাফল্য তাদের উপর নির্ভর করে। তারা অত্যন্ত উদ্যমী, সাহসী, উদ্ভাবনী এবং উৎসাহী এবং দেশ সেবা করার জন্য তাদের আগ্রহ রয়েছে। যদি তারা সঠিক শিক্ষা এবং শেখার সুযোগ পায়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) উচিত যে শুধুমাত্র পিএইচডিধারীরাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকতা করতে পারবেন। কিছু অনুষদ ঐতিহ্যবাহী স্তরকে তাদের জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা নয় বলে পছন্দ করে। শুধুমাত্র পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণা অর্জনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানে ভালো করতে পারে। যখন কেবল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ করা হয় তখন তাদের কাছে নতুন কিছু দেওয়ার থাকে না। এইভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সপ্তাহান্তে প্রোগ্রামগুলিতে স্যুইচ করে। ভর্তির ক্ষেত্রে কেবল এসএসসি এবং এইচএসসি ফলাফলের উপর নির্ভর না করে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শিক্ষা সংস্কার কৌশলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিক্সের বিআইডিএস গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সাথে একীভূতকরণের প্রস্তাব। এই একীভূতকরণে কেবলমাত্র পিএইচডিধারীদের জন্য উন্নত গবেষণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, শিক্ষাদানের সততা বজায় রেখে প্রভাবশালী অধ্যয়নের উপর সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা উচিত। বাণিজ্যিক চাপ থেকে দূরে সরে যেতে হবে, দক্ষ ও নীতিবান নাগরিকদের লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক কঠোরতা এবং পরামর্শদান সংরক্ষণ করতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) চরিত্র গঠনের উদ্যোগগুলিকে একীভূত করা উচিত, যাতে স্নাতকরা কেবল দক্ষই নয় বরং সামাজিকভাবেও সচেতন হন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিয়েশন কাউন্সিল কেবল দেশের জন্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্যও ভালো কাজ করছে।

এই উচ্চাভিলাষী কৌশল বাস্তবায়নের জন্য, বাংলাদেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে হবে। তহবিলের উৎসগুলির মধ্যে থাকতে পারে প্রবাসী বন্ড, তৈরি পোশাক রপ্তানির উপর কর, হালাল পণ্য, হালকা প্রকৌশল, ওষুধ এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB), নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (NDB) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (IFC) এর মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ। ২০২৬ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের মধ্যে ১০টি ‘দক্ষতা কারখানা’ চালু করা উচিত যা প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সাথে নৈতিক নেতৃত্ব বিকাশকে একত্রিত করবে। উপরন্তু, ২০২৮ সালের মধ্যে ব্লকচেইনের মাধ্যমে সমস্ত ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজ করা এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ আইন প্রণয়ন করা হলে, আরএমজি-বহির্ভূত খাতগুলোর জন্য কর প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

বিস্তৃত কাঠামোর লক্ষ্য ২০৫০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্যের হার ১৫%-এ কমানো, রপ্তানি তিনগুণ করে ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা এবং প্রতি কর্মীর জিডিপি দ্বিগুণ করে ৬,৫০০ ডলারে উন্নীত করা। অধিকন্তু, কাঠামোটি প্রযুক্তি খাতে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা থেকে বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করে। এই প্রচেষ্টার উত্তরাধিকার এমন একটি অর্থনীতি হওয়া উচিত যেখানে প্রবৃদ্ধি কেবল দক্ষতা দ্বারা নয় বরং কর্মসংস্থানের দ্বারাও পরিচালিত হয়। কর্মীদের অবশ্যই প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অটল নীতিশাস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, সমাজে তাদের অবদানের জন্য গর্ববোধ করতে হবে।

এই কৌশলগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য, বাংলাদেশকে পর্যায়ক্রমে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা (২০২৬-২০২৭), সকল সংস্কারের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা কাউন্সিল গঠন করা হবে। আরএমজি-বহির্ভূত খাতের জন্য প্রণোদনা তৈরির জন্য জাতীয় এআই আইন এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ আইন প্রণয়ন করা হবে। জার্মান প্রযুক্তিগত অংশীদার এবং স্থানীয় শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে গাজীপুর, চট্টগ্রাম এবং যশোরে তিনটি পাইলট দক্ষতা কারখানা চালু করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপ, স্কেলিং আপ (২০২৭-২০২৮), দেশব্যাপী ১০টি স্থানে দক্ষতা কারখানা সম্প্রসারণ করবে, যেখানে উচ্চ বেকারত্বের ক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে কাজ করা হবে। অনুষদ উন্নয়নের মধ্যে থাকবে শিল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পিএইচডি প্রশিক্ষক নিয়োগ করা, যার জন্য ইউজিসি-প্রত্যয়িত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। প্রযুক্তি-সক্ষম শিক্ষার মধ্যে থাকবে রাস্পবেরি পাই ল্যাব এবং ভিআর ক্লাসরুম, যা কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি ডিজিটাল ক্রেডিট স্কিম দ্বারা সমর্থিত। একটি এআই জব-ম্যাচিং প্ল্যাটফর্ম শীর্ষ স্নাতকদের জন্য চাকরির সুযোগ প্রদান করবে।

তৃতীয় পর্যায়, ইন্টিগ্রেটিং সিস্টেমস (২০২৮-২০২৯), দক্ষতা উদ্যোগের সাথে অবকাঠামো প্রকল্পগুলিকে একীভূত করবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং মোংলা বন্দরে ব্লকচেইন অটোমেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পন্ন করা হবে। উপরন্তু, কুমিল্লা বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিষ্কার শক্তি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখার জন্য প্রথম মডুলার পারমাণবিক চুল্লিও স্থাপন করা হবে।

উচ্চ মান বজায় রাখার জন্য, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাসিক দক্ষতা মূল্যায়ন পরিচালিত হবে। এই মূল্যায়নগুলিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং নীতিশাস্ত্র মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে তহবিল ট্র্যাক করা হবে। ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে, কৌশলটির লক্ষ্য হল ৫০০,০০০ কর্মীকে ইন্ডাস্ট্রি ৬.০ দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া, যুবদের আন্ডারবেকারত্ব ১২% কমানো এবং ডিজিটাল চাকরি থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি নতুন রপ্তানি রাজস্ব তৈরি করা। ১:১৫ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বজায় রাখলে কার্যকর পরামর্শদান এবং উচ্চমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।এই ব্যাপক কৌশলগুলির মাধ্যমে, বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে পারে, যাতে প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই হয়। জনকল্যাণমূলক হিসেবে শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু, যা উচ্চ-মূল্যবান অর্থনীতি পরিচালনা করতে সক্ষম কর্মীবাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ লেনদেনমূলক শিক্ষা প্রত্যাখ্যানের উপর নির্ভর করে। জাতিকে শিক্ষকদের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে যারা দক্ষ, নীতিবান নাগরিক গঠনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অগ্রগতি নিশ্চিত করে যে সমাজের সকল অংশকে উন্নীত করে, কেবল সুবিধাভোগী কয়েকজনকে নয়, বাংলাদেশ টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে একটি পথ তৈরি করতে পারে। উপর থেকে নীচে এবং নীচে থেকে উপরে পর্যন্ত সম্মিলিত পদ্ধতির মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে এবং তার সকল নাগরিকের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত তৈরি করতে প্রস্তুত। ব্র্যাকের মতো, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, Foreign ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় উন্নয়ন অর্থনীতি এবং পরিবেশগত অর্থনীতিতে পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করতে পারে যা দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। দেশে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোর্স এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ কোর্স বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে যুক্ত করা প্রয়োজন।

বিমসটেক এবং সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি আসিয়ানের সদস্যপদ অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টা তার অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসিয়ানের ৩.৬ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি বাজার বৈচিত্র্যের সুযোগ প্রদান করে, বিশেষ করে ওষুধ ও ডিজিটাল রপ্তানিতে। বিমসটেককে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক সংযোগকে সমর্থন করে লজিস্টিকস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। নির্বাচনী সহযোগিতার মাধ্যমে সার্কের অচলাবস্থা মোকাবিলা জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যৌথ প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে পারে। একসাথে, এই আঞ্চলিক সম্পৃক্ততা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকা জোরদার করতে পারে। কেস টিউডি: ১. ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিক্স, যারা এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ পাচ্ছে, তারা ভালো শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে, শুধু ভালো শিক্ষককে দোষারোপ করা ছাড়া, তাদের অডিট করতে হবে।। ইনস্টিটিউটটি ইস্টনে কর্মরত করদাতাদের জন্য একটি বোঝা এবং শিক্ষকরা সঠিকভাবে ক্লাস নেন না। এমনকি তাদের জার্নালও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। একজন সহকারী অধ্যাপক যিনি পিএইচডিও করেননি, তিনি স্কুলের পরিচালক। কত মজার! আমরা কর দিয়েছিলাম এবং করের টাকা দেশে খারাপ উদ্দেশে ব্যবহার করা হয় যা ইন্টার্ন সরকার চলাকালীন বন্ধ হওয়া উচিত।

নিম্নলিখিত গবেষণাকারীর দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে: প্রকার: দৃঢ়ভাবে সম্মত: মাঝারিভাবে সম্মত: নিরপেক্ষ: মাঝারিভাবে অসম্মত: দৃঢ়ভাবে অসম্মত: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবন ঘটেছে ১৫% ৩১% ২১% ২৪% ৯% মিথস্ক্রিয়া, অংশগ্রহণ এবং কাজ করার মাধ্যমে উদ্ভাবন ঘটেছে আধুনিক শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ৯% ২৮% ২৭% ২১% ১৫% মুখস্থ করা এবং সঠিক যোগাযোগের চেয়ে ধারণা তৈরির উপর বেশি চাপ দেওয়া উচ্চ শিক্ষা স্তরে দক্ষতা বিকাশ ১৪% ২২% ৩১% ২২% ১১% জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় ১২% ১৪% ৪০% ২৭% ৭% কেস স্টাডি, উপস্থাপনা, অ্যাসাইনমেন্ট, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, গ্রুপ স্টাডি, practicum, মোবাইল অ্যাপ ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে ১৯% ৩৮% ১৯% ১৫% ৯% পরীক্ষা-শিক্ষা-পরীক্ষা পদ্ধতি ৭% ১২% ৩১% ৩১% ১৯% সমস্যাভিত্তিক শিক্ষা ১৪% ১৪% ২৩% ৩১% ১৮% ধারণা ম্যাপিং ১০% ১৪% ২৮% ২৯% ১৯% কম্পিউটার সাহায্যপ্রাপ্ত নির্দেশনা ১৬% ২৫% ৩৬% ১৫% ৮% শিক্ষক নির্দেশিত আবিষ্কার হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের অনেক অনুষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের পর মনে করে যে তারা ইতোমধ্যেই শিক্ষা শেষ করেছে, তাহলে কেন তাদের আরও গবেষণা করা উচিত? এই ধরনের ধারণা পরিবর্তন করা যেতে পারে যদি UGC গবেষণা ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম করে। যখন আরও গবেষণামূলক কাজের উপর জোর দেওয়া হবে, তখন মানসম্মত শিক্ষা সম্ভব হবে। সঠিক গবেষণা কৌশল, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগযোগ্যতার সাথে উদ্ভাবন উৎকর্ষতার রূপান্তর ঘটাবে। আধুনিকীকরণ ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং তথ্যে আরও ভাল অ্যাক্সেস প্রদান করতে পারে যা মৌলিকত্বের ধারণা অন্বেষণের সুযোগ প্রদান করে। উদ্ভাবনী থিমগুলি নতুন পণ্য এবং পরিষেবা অর্জন, উদ্ভাবনের নতুন পরিকল্পনা, সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতির সুযোগ, সরবরাহের মূল ভিত্তি এবং মস্তিষ্কের ঝড়ের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাসের চমকপ্রদ পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে জ্ঞান সংগ্রহ করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিয়েশন কাউন্সিল বেশ ভালো কাজ করছে। তাদের একাডেমিক অডিটররা ত্রুটি সনাক্ত করার জন্য দুর্দান্ত। কিন্তু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মনে করে এটি ভালো নয় কারণ এটি তাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে এবং নীতিগতভাবে নয় বরং ধীরে ধীরে কাজ করতে চায়। বাংলাদেশের বিশেষ উল্লেখসহ বৈশ্বিক কাঠামোয় অগ্রগতির জন্য উচ্চশিক্ষা।গবেষণা ভিত্তিক পিয়ার রিভিউ করা প্রবন্ধে, যা একক লেখকত্বের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়, তার প্রশংসা করা উচিত। বাংলাদেশে একটি প্রবন্ধে সর্বাধিক দুজন লেখককে কাজ করতে হবে, অন্যথায় সিগন্যাল পার্টনারশিপ থাকবে। আমি গত বিশ বছর ধরে বলে আসছি যে ইউজিসি, বাংলাদেশের উচিত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বাংলাদেশি জার্নালগুলিকে র্যাঙ্ক করা। বিআইডিএস জার্নালকে স্কোপাস ইনডেক্সড দ্বারা র্যাঙ্ক করা উচিত। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি, বইয়ের বাইরের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত। দেশের প্রতিটি ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এই ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অগ্রগতির জন্য বৈচিত্র্য প্রয়োজন, যাতে জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষ তৈরি হয়। বিদ্যমান ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ইংরেজি সাহিত্য পড়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা উচিত এবং বাংলাদেশের বিশেষ উল্লেখসহ একটি বিশ্বব্যাপী কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উচ্চশিক্ষা। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি থাকা আবশ্যক। এটি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। শিক্ষকদের মধ্যে যেকোনো ধরনের রাজনীতি এবং গীবত বন্ধ করা উচিত।

লেখকঃ বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক, প্রাক্তন উপাচার্য, প্রাক্তন ডিন, ব্যবসায় অনুষদ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব আজকের বিশ্বে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে চাকরির প্রত্যাশা করে। শিক্ষার স্তর যত বেশি, তত চাকরির প্রত্যাশা এবং দক্ষতার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনেক দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে, উচ্চ শিক্ষিত তরুণরা দীর্ঘ সময় চাকরি না পাওয়ার কারণে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। এটি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও প্রভাব ফেলে।

শ্রমবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যোগ্য বা আশানুরূপ চাকরির মিল না থাকা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এবং উৎপাদিত নতুন চাকরির সংখ্যা সীমিত হওয়া এই সমস্যাকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে মানবসম্পদে বিনিয়োগের রিটার্ন কমে যায়, অর্থনৈতিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ব ব্যাংক ২০২৫, আইএমআইএফ ২০২৫)।

উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও চাকরি না পাওয়া বা বেকারত্ব আজ প্রায় সকল দেশে একটি সাধারণ প্রবণতা। আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) অনুযায়ী, ‘উচ্চ শিক্ষিতদের বেকারত্ব হার’ নির্দেশ করে যে, অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ শিক্ষিতরা শুধু কম দক্ষ বা অপ্রতুল চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন না, বরং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় চাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য দেখায় যে, শিক্ষাগত স্তর যত বাড়ে, শ্রমবাজারে বেকারের হারও সমান বা অনেক ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বেকারত্ব অন্যান্যদের তুলনায় উঁচু থাকে। এই অবস্থার ফলে শিক্ষিত যুব সমাজ দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব এবং কর্মবিমুখতার শিকার হয়ে যায়।

উচ্চ শিক্ষিত বেকার বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করলেও বর্তমানে কর্মযুক্ত নন এবং সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজছেন। আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুযায়ী, এডুকেটেড আনএম্পোয়মেন্ট বা শিক্ষিত বেকারত্ব হলো সেই শ্রমশক্তির অংশ যারা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় শ্রমবাজারে চাকরি পায় না। এর ফলে তারা দীর্ঘ সময় বেকার থেকে যায় এবং কর্মবাজারে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় (পুজিট সাউন্ড ইউনিভার্সিটি)।

বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএলও-এর ডেটা দেখায়, শিক্ষার স্তর বৃদ্ধি পেলেও শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সাথে মিল না থাকার কারণে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার কম থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। যখন শিক্ষার স্তর বৃদ্ধি পায়, তখন চাকরির মিলনের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায় এবং যদি এটি বাস্তবতার সাথে মিলে না যায়, তখন ‘স্কীল মিসম্যাচ’ বা দক্ষতার অমিলের সমস্যা দেখা দেয় (বিশ্ব ব্যাক)।

বিশেষ দক্ষতা ও বাজারের চাহিদার মধ্যে ফাক থাকলে শিক্ষিত তরুণরা দীর্ঘসময় চাকরি না পেয়ে শ্রমবাজার থেকে মনোযোগ হারাতে পারে। এটি কর্মবিমুখতার একটি প্রধান কারণ। বিশ্ব ব্যাংকের -এর এনইইটি(নট ইন এডুকেশন, এ্যাম্প্লইমেন্ট এ্যান্ড ট্রেনিং) পরিমাপ দেখায়, অনেক শিক্ষিত যুবকরা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের বাইরে থেকে চাকরি না পাওয়ায় শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের চাকরির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নতুন উৎপাদিত চাকরির সংখ্যা তাদের চাহিদার তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে স্নাতক স্তরের বেকারত্ব ৩০% এরও বেশি, যা স্থানীয় বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। এটি কর্মবাজারের অনুরুপ বিকাশের কারণে তরুণ শিক্ষিতদের জন্য চাকরি পাওয়াকে কঠিন করে তোলে (বাংলাদেশ আনএ্যামপ্লইমেন্ট এ্যানালাইসিস)।

এই সমস্যার একটি মূল কারণ হলো শিক্ষা নীতি এবং চাকরির বাজারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এছাড়া প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি এবং শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগহীনতা উচ্চ শিক্ষিতদের বেকারত্ব এবং কর্মবিমুখতা আরও তীব্র করে। তরুণরা দীর্ঘসময় চাকরি না পেয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে এবং শ্রমবাজারে কার্যকরভাবে অংশ নিতে অনীহা প্রকাশ করে। এই প্রবণতা অর্থনৈতিক গতির বৃদ্ধির ধীর করে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ( একাডেমিয়া. এডু)।

অনেকে উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্বের শিকার। এটি ঘটে যখন শিক্ষার মান এবং কাজের বাজারের চাহিদা মিল থাকে না। বিদেশে চাকরির আকাঙ্ক্ষা বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে অনেক শিক্ষিত যুবক চাকরি খুঁজতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থাকে ডিসকারেজ ওর্য়াকার বা কর্মবিমুখ অবস্থায় ধরা হয়। এটি শ্রমবাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিয়ে দেয় (বিশ্ব ব্যাংক)।

বিবিসি এবং রয়টার্সের অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধসের সময় চাকরি সুযোগ সৃষ্টি কমে যায়, বিশেষত তরুণ এবং উচ্চ শিক্ষিতরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অর্থনৈতিক মন্দা বা ধীর জিডিপি প্রবৃদ্ধির সময়ে দক্ষ চাকরির সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য চাকরির সীমিত বাজার অর্থনীতিতে সমষ্টিগত চাহিদা হ্রাস করে, ভোগ্যপণ্য খাতে অনিশ্চয়তা তৈরি করে এবং বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়। এটি ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক ধসকে আরও গভীর করে ( বিবিসি, সিএনএন, রয়টার্স এ্যানালাইসিস।

বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষিত কর্মবিমুখ বেকারত্ব দেশের মানবসম্পদে বিনিয়োগের কার্যকারিতা হ্রাস করে। যখন উচ্চ শিক্ষিতরা শ্রমবাজারে প্রবেশ করে না বা সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তখন শিক্ষার বিনিয়োগের রিটার্ন কমে যায়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকে না এবং উৎপাদনে নিম্নগামী ধারা সৃষ্টি হয়। এই প্রবণতা দেশগুলোর আর্থিক কাঠামোয় ক্রেডিট বৃদ্ধি কমায় এবং ভোগ্যপণ্য চাহিদা হ্রাস পেয়ে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয় (বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ প্রতিবেদন)।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মন্দার সময়, উচ্চ শিক্ষিত বেকাররা চাকরির প্রত্যাশা হারালে তারা শ্রমবাজার থেকে বের হয়ে যায় বা অপ্রচলিত কাজ গ্রহণ করে। এটি নিম্নদক্ষতা ভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে দেয়। উচ্চ শিক্ষিতদের কর্মবিমুখতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক উৎপাদনে দক্ষ মানসম্মত কাজের অভাব শ্রমশক্তির কার্যকর ব্যবহার বাধাগ্রস্ত করে এবং দেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাশীলতা কমিয়ে দেয় গার্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান ইকোনমি জার্নাল।

বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে, যেখানে জনসংখ্যার বড় অংশ তরুণ এবং উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে ব্যর্থতা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি বাড়ায়। দক্ষতার অপূর্ণতা এবং শিক্ষার সঙ্গে চাকরির মিল না থাকার কারণে বেকারত্বের হার বেশি এবং এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করে (ইন্ডিয়ান ইকোনমি)।

দ্য গার্ডিয়ান, সিএনএন, রয়টার্স, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিক সংস্থা যেমন সার্কো, ব্রিকস ব্যাংক, সার্ক, ডেভেলপমেন্ট ফান্ড উল্লেখ করেছে যে, উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংক এর রিপোর্ট অনুযায়ী, অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তরুণ এবং উচ্চ শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে দক্ষ শ্রমশক্তি অপচয় হয়। দক্ষতার অভাব, শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং দ্রুত জনসংখ্যা প্রবেশ এসব কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হ্রাস করে (বিশ্ব ব্যাংক)।

উচ্চ শিক্ষিত বেকারত্ব শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এটি বৈশ্বিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। দক্ষ শ্রমশক্তির অপচয়, চাহিদা হ্রাস এবং উৎপাদনে ব্যাঘাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সীমিত করে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের কর্মবিমুখতা দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

লেখক: আইনজীবী ও কলামিস্ট।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে শুধু জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নৈতিকতা ও মানবিকতার গভীর চর্চা। শিক্ষা যদি মানুষকে কেবল প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে, তবে সমাজে স্বার্থপরতা, সহিংসতা ও মূল্যবোধহীনতার বিস্তার ঘটবে। তাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবিক গুণাবলি সহানুভূতি, সততা, দায়িত্ববোধ, পরোপকার ও ন্যায়বিচারের বোধ জাগ্রত করা। নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সঠিক-ভুলের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে, আর মানবিকতা তাদের অন্যের অনুভূতি উপলব্ধি করতে শেখায়। পরিবার, স্কুল এবং সমাজ যদি একসাথে এই মূল্যবোধগুলো গঠনে ভূমিকা রাখে, তবে শিক্ষার্থী শুধু দক্ষ পেশাজীবীই নয়, বরং দায়িত্বশীল নাগরিক ও শুভচিন্তার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এমন শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

ছাত্র জীবনে সাফল্য অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে আত্মবিশ্বাস ধরে রাখা। লক্ষ্যহীন পড়াশোনা কখনোই দীর্ঘমেয়াদি সফলতা এনে দিতে পারে না; বরং স্পষ্ট উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, সময় ব্যবস্থাপনা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। আত্মবিশ্বাস সেই লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়, চ্যালেঞ্জ এলেও হাল না ছাড়া, নিজের সক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখা এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তৈরি করে। তাই ছাত্রজীবনে ছোট-বড় বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ, নিয়মিত অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নিজের প্রতি স্থায়ী বিশ্বাসই সাফল্যের আসল সূত্র। এভাবেই একজন শিক্ষার্থী শুধু ফলাফলে নয়, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক উন্নয়নেও পারদর্শী হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীদের সফলতার পথে অগ্রসর হতে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার এবং পড়াশোনাকে সুসংগঠিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টাইম ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের কাজকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করে নিতে শেখায়, ফলে অযথা সময় নষ্ট হয় না এবং চাপ কমে। অন্যদিকে মাইন্ড ম্যাপিং জটিল বিষয়গুলোকে সহজভাবে বুঝতে সহায়তা করে, এটি চিন্তাকে চিত্রের মাধ্যমে সাজিয়ে ধারণার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে, যা স্মরণশক্তি বাড়ায় এবং অধ্যয়নকে আরও কার্যকর করে তোলে। সময় ব্যবস্থাপনা ও মাইন্ড ম্যাপিং একসাথে শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা, মনোযোগ ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথকে আরও সুস্পষ্ট করে।

একটি সমৃদ্ধ, সুন্দর ও শান্তিময় বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও প্রশান্ত চিত্তের নতুন প্রজন্ম। শারীরিক সুস্থতা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়, কর্মক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, আর মানসিক প্রশান্তি তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সৃজনশীল চিন্তা ও ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখতে সহায়তা করে। যখন তরুণ প্রজন্ম স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নকে গুরুত্ব দেয়, তখন তারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সুস্থ ও শান্ত চিন্তার মানুষই সমাজে নৈতিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার চর্চা বাড়ায়। তাই নতুন প্রজন্মকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুললেই তারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সত্যিকারের স্বর্গভূমিতে রূপান্তরিত করতে পারবে।

উপরের আলোচিত নৈতিকতা, আত্মবিশ্বাস, সময় ব্যবস্থাপনা, সুসম্পর্ক এবং সুস্থ-প্রশান্ত জীবন, এসব গুণের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করতে শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত মেডিটেশন অত্যন্ত কার্যকর একটি অনুশীলন। মেডিটেশন মনকে শান্ত করে, একাগ্রতা বৃদ্ধি করে এবং চিন্তার স্বচ্ছতা আনে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা করা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে আরও সহজভাবে। নিয়মিত ধ্যান মানসিক চাপ কমায়, আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ইতিবাচক আচরণ গড়ে তোলে, যা নৈতিকতা ও মানবিকতার বিকাশে সরাসরি ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এটি সহপাঠী ও পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ধৈর্য ও সহমর্মিতা বাড়ায়। সুস্থ দেহ ও প্রশান্ত চিত্ত গড়ার ক্ষেত্রেও মেডিটেশন একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাই সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও সফলতার যাত্রায় একজন শিক্ষার্থীর জন্য মেডিটেশন চর্চা অনিবার্য।

২১ ডিসেম্বর ২০২৫ বিশ্ব মেডিটেশন দিবস মানসিক প্রশান্তি, আত্মচেতন ও দৈহিক সুস্থতার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এক অনন্য সুযোগ। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, প্রতিযোগিতা ও অনিশ্চয়তার ভিড়ে মানুষ ক্রমেই মানসিক স্থিতি হারাচ্ছে; আর ঠিক এই সময়ে মেডিটেশন হয়ে উঠছে মনকে শান্ত রাখার, একাগ্রতা বৃদ্ধি এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর পদ্ধতি। এ দিবসের মূল বার্তা হলো নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে প্রতিদিন নির্ধারিত সময় নিয়ে নীরবে বসা, শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোযোগ দেওয়া এবং সচেতনভাবে নিজেকে সামলে নেওয়া। কর্মজীবী, গৃহিণী, প্রবীণ সবার জন্য বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য মেডিটেশন মানসিক সুস্থতার একটি সার্বজনীন উপায়। বিশ্ব মেডিটেশন দিবস তাই মানবিকতা, শান্তি ও সুস্থতার বিশ্ব গড়ার চেতনাকে আরও বেগবান করে।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত রোবেল: পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। তার মরদেহ গতকাল সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে থাকা জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই বিপ্লবী শহীদ শরীফ ওসমান হাদিকে। শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলা পতিত স্বৈরাচার ও আগ্রাসী আধিপত্যবাদী বিদেশি ষড়যন্ত্রের যৌথ পরিকল্পনার অংশ, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা যেকোনোভাবেই আগামি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভণ্ডুল করে দিতে মরিয়া এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ওসমান হাদির মতো একজন প্রতিবাদী লড়াকু সৈনিক, আধিপত্যবাদ বিরোধী সোচ্চার কন্ঠকে চিরতরে থামিয়ে দিতে এই হামলা চালানো হয়েছে। এখন এ ঘটনার জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করতে গিয়ে তদন্তকারীরা এসব নানা বিষয় জানতে সক্ষম হয়েছেন। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে এর পেছনে মাস্টারমাইন্ড কারা ছিল। তাদের আরও অনেক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা রয়েছে,যা আগামিতে ঘটানোর জন্য তাদের প্রস্তুতি রয়েছে।ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মূল চ্যালেঞ্জ যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তফসিল ঘোষণার এক দিনের মাথায় ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় তা আরও স্পষ্ট হলো। মোটরসাইকেলে আসা সন্ত্রাসীরা খুব কাছ থেকে গুলি চালায়। হাদিকে যে পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট। খোদ রাজধানীতেই প্রকাশ্যে দিনের বেলা একজন সম্ভাব্য প্রার্থীকে গুলি করার ঘটনায় অন্যান্য প্রার্থী ও নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা ও ভয় ছড়িয়ে পড়াটা স্বাভাবিক। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়ে কেউ যেন নির্বাচনী পরিবেশকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে, সেটা নিশ্চিতের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। নির্বাচনপূর্ব সহিংসতা বাংলাদেশে সবসময় ঘটে থাকলেও এবারের পরিস্থিতি যেকোনো বারের চেয়ে নাজুক। কেননা ভেঙে পড়া পুলিশি ব্যবস্থা এখনো আগের অবস্থানে ফেরেনি, গোয়েন্দা–ব্যবস্থাও এখনো পুরোদমে সক্রিয় নয়। অভ্যুত্থানের আগে–পরে দেশের বিভিন্ন কারাগার ভেঙে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী ও জঙ্গি পালিয়ে যায়, কারও কারও জামিনও হয়েছে । বিভিন্ন থানা, ফাঁড়ি ও কারাগার থেকে খোয়া যাওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের অনেকটাই উদ্ধার করা যায়নি। এ ধরনের পরিস্থিতি যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যই বড় হুমকির কারণ। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়ের মতো অপরাধে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার বিষয়টি উদ্বেগ তৈরি করেছে। নভেম্বর মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় একের পর এক টার্গেটেড হত্যাকাণ্ড ঘটে। চট্টগ্রামে একজন সম্ভাব্য প্রার্থীর প্রচার চলাকালে সন্ত্রাসীরা খুব কাছ থেকে প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর এক তরুণকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনায় সম্ভাব্য প্রার্থীও আহত হন। তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি না হলে নির্বাচনী পরিবেশের ওপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতির জন্য সরকার যে ১৬ মাস সময় পেয়েছে, সেটা যথেষ্ট। দুঃখজনক হলেও সত্যি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতিতে সরকারের দিক থেকে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তফসিল ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শিথিলতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ নিশ্চিতে সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য নিয়োজিত থাকবেন, এটি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ফলে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সম্ভাব্য প্রার্থীর ওপর হামলাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল—সবার জন্যই সতর্কবার্তা। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা যাতে ভয়হীন পরিবেশে প্রচার চালাতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে চোরাগোপ্তা হামলা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতার আশঙ্কা আরও প্রবল হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন এবং নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত হওয়া স্থাপনায়ও অগ্নিসংযোগ করে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টাও হতে পারে—এমন আভাসও পেয়েছে পুলিশ। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনাকে সতর্কবার্তা হিসেবে দেখতে হবে। নির্বাচন বানচাল করতে চায়, এমন গোষ্ঠীটি চোরাগোপ্তা হামলা ও নাশকতার মাধ্যমে ভীতি তৈরির চেষ্টা করবে; যার একটা অন্যতম লক্ষ্য নির্বাচনী কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটানো ও ভোটার উপস্থিতি কমানো। ওই গোষ্ঠীর দেশে-বিদেশে পলাতক থাকা একটা অংশের অনলাইনে এ–সংক্রান্ত কিছু আলাপ-আলোচনার উপাদান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে এসেছে। ইন্টারনেটে একটি যোগাযোগ অ্যাপে এ রকম একটি আলোচনায় লক্ষ্যবস্তু হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারও এই বিষয়গুলোকে নির্বাচন বানচালের বড় ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে। মূলত নির্বাচন ঘিরে মানুষের মধ্যে কীভাবে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনা যায়, সেটি গুরুত্ব পেয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাসিস্ট টেররিস্টদের দমনের’ উদ্দেশে অবিলম্বে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত বা বানচাল করার যেকোনো অপচেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এর পেছনে বিরাট শক্তি কাজ করছে। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচনটি হতে না দেওয়া। এই আক্রমণ খুবই ‘সিম্বলিক’। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে নির্বাচনকেন্দ্রিক সামগ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। এই নিরাপত্তাব্যবস্থায় জুলাই অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যাঁরা সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকতে পারেন, তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা দরকার । সীমান্ত হয়ে যেন অবৈধ অস্ত্র প্রবেশ করতে না পারে এবং কোনো আসামি পালাতে না পারে, অবৈধ পথে সীমান্ত পারাপার বন্ধে নজরদারি বাড়াতে হবে। আওয়ামী লীগের শাসনামলে যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে অস্ত্রের মজুত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করেছে এমন চিহ্নিত ব্যক্তিদের ধরতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া পেশাদার সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এসবের পাশাপাশি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্রগুলো উদ্ধারে জোর দিতে হবে। নতুন করে দেশে অস্ত্র প্রবেশের আশঙ্কার পাশাপাশি লুট হওয়া অস্ত্রগুলো কোনো অপরাধে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, সেটিকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার দাবি এসেছে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও। গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও জাতীয় নির্বাচনের প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও এসেছে। সব মিলিয়ে নির্বাচনের সময়কালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারকে এ বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে পুলিশের পক্ষ থেকে যা যা করা দরকার, করতে হবে। কোনোভাবেই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা সফল হতে দেয়া যাবে না। মাঠপর্যায়ে ভোটার এবং প্রার্থীরা যেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে। শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকে ‘একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটা একটা বার্তা। আর বার্তাটা খুব সোজা, রাজনীতির মাঠে যে কণ্ঠটা একটু আলাদা, আবার বড় দলগুলোর সরাসরি ছায়ায় নেই, তাকে আঘাত করো। কম ঝুঁকি, বেশি লাভ। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিকটা হলো টাইমিং।

দেশ এখন ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নির্বাচনকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে একজন পরিচিত মুখকে গুলি করা মানে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা। জনমনে আতঙ্ক বাড়বে, রাজনৈতিক পক্ষগুলো সন্দেহ করবে, পাল্টা ভাষা আরও কড়া হবে, মাঠ আরও উত্তপ্ত হবে। নির্বাচনের আগের বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি করার চেয়ে কার্যকর অস্ত্র খুব কম আছে। হাদিকে টার্গেট করার যুক্তিটা এখানেই। তিনি বিএনপি-জামায়াতের মতো বড় দলগুলোর প্রকাশ্য কর্মী নন। ইনকিলাব মঞ্চ নিজেকে আলাদা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরেছেন, হাদি নিজেও সেই পরিচয়ই সামনে রাখেন। ফলে তাকে আঘাত করলে কোনো দল ‘দলীয় আক্রমণ’ বলে সঙ্গে সঙ্গে পুরো মেশিন নামাবে না, কিন্তু জনমনে তার প্রতিক্রিয়া হবে বড়। কারণ, হাদি এক বছরের বেশি সময় ধরে জনপরিসরে দৃশ্যমান ছিলেন, শক্ত ভাষায় কথা বলতেন, যার অনেক কথা নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়, সেই কথার সঙ্গে যেমন কিছু মানুষ একমত হয়েছেন, তেমনি অনেকে বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু মানুষ তাকে শুনতেন। এই শোনা, এই দৃশ্যমানতা, এই আবেগই তাকে হাই ভ্যালু টার্গেট করে তোলে।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার ঘটনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনাকে এর জন্য দায়ী করার এক ধরনের যৌক্তিক কারণ আছে। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তেও যদি এই ধরনের কোনো প্রেক্ষাপট দেখা যায় সে ক্ষেত্রেও সব পক্ষকে দেখাতে হবে গভীর সংযম। আমাদের মনে রাখতে হবে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয় একটা অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলাকে উসকে দেওয়ার জন্য। যাঁরা এমনটা চান, তারা চান মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া।একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ফিরে যাক, এটা এই রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য জরুরি হলেও দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের কিছু মহল চায় না বাংলাদেশ একটা স্থিতিশীল অবস্থায় যাক। কে না জানে, কিছু মাছ শিকারের জন্য কেউ কেউ ঘোলা পানিই পছন্দ করে। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার ঠেকানোর উপায় হচ্ছে পানি ঘোলা হতে না দেওয়া। ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা গণঅভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর মধ্যে বিভেদ না বাড়িয়ে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করুক। আর সবচেয়ে জরুরি কথা রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা সরকারেরই প্রধান কাজ অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি নিশ্চিত করে, ঝুঁকির মুখে থাকা ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বিধান করে জল যেন ঘোলা না হয় সেটা নিশ্চিত করা। এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ও কলামিস্ট।

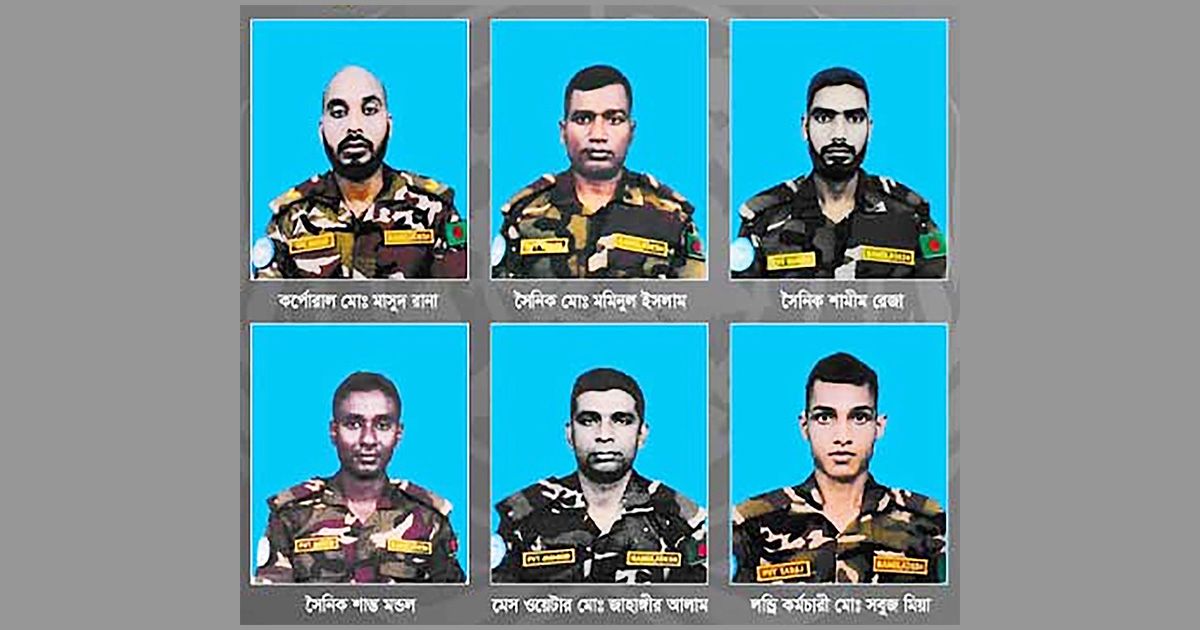

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি উদীয়মান মানবিক শক্তির নাম। সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি শান্তি, সহনশীলতা ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশ যে পরিচিতি অর্জন করেছে, তার পেছনে রয়েছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ করে সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ। সুদানের আবেই অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ড্রোন হামলায় ছয়জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর শাহাদাত সেই আত্মত্যাগেরই সর্বশেষ ও বেদনাবিধূর অধ্যায়।

শনিবার বেলা সোয়া ১১টার কিছু আগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যখন শহীদ শান্তিরক্ষীদের নিথর দেহ বহনকারী বিমান অবতরণ করে, তখন গোটা জাতি শোক ও গর্বে নীরব হয়ে পড়ে। উগান্ডার এন্টেবে বিমানবন্দর থেকে দীর্ঘ আকাশপথ পাড়ি দিয়ে দেশে ফেরা এই ছয়টি কফিন যেন বহন করছিল বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের মানবিক অবদানের ইতিহাস। রোববার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের জানাজা ও দাফনের মধ্য দিয়ে জাতি শ্রদ্ধা জানাবে সেই বীর সন্তানদের, যারা দেশের সীমানা পেরিয়ে মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গত শনিবার সুদানের আবেই এলাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতাধীন কাদুগলি লজিস্টিকস বেইসে স্থানীয় সময় বিকাল ৩টা ৪০ থেকে ৩টা ৫০ মিনিটের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠীর আকস্মিক ড্রোন হামলায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ছয়জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী। আহত হন আরও আটজন। যাদের দ্রুত কেনিয়ার নাইরোবিতে আগা খান ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেনাবাহিনীর তথ্যমতে, আহতদের অধিকাংশই শঙ্কামুক্ত, যদিও একজনের অস্ত্রোপচার শেষে নিবিড় পর্যবেক্ষণ চলছে। আজ দেশে ফেরা ছয় শহীদ হলেন;করপোরাল মো. মাসুদ রানা (নাটোর), সৈনিক মো. মমিনুল ইসলাম (কুড়িগ্রাম), সৈনিক শান্ত মণ্ডল (কুড়িগ্রাম), সৈনিক শামীম রেজা (রাজবাড়ী), মেস ওয়েটার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম (কিশোরগঞ্জ) এবং লন্ড্রি কর্মচারী মো. সবুজ মিয়া (গাইবান্ধা)। তারা সবাই নিজ নিজ পরিবারের কাছে ছিলেন প্রিয় সন্তান, ভাই কিংবা বাবা। কিন্তু জাতির কাছে তারা এখন বিশ্বশান্তির শহীদ, আন্তর্জাতিক মানবতার প্রতীক।

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা অভিযানের ইতিহাস নতুন নয়। ১৯৮৮ সালে মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। সেই ছোট পরিসরের অভিযাত্রা আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। বর্তমানে বিশ্বের ১১৯টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা কেবল অস্ত্রধারী সৈনিক নন।তারা শান্তির দূত, মানবিক সহায়তাকারী এবং ভরসার প্রতীক।

তবে এই পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। সংঘাতপ্রবণ অঞ্চল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবকিছুর মাঝেই শান্তিরক্ষীদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ পর্যন্ত জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের ১৬৮ জন বীর সদস্য বিশ্বশান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। সুদানের মরুভূমিতে ঝরে পড়া ছয়টি প্রাণ সেই দীর্ঘ ত্যাগের মিছিলে নতুন সংযোজন, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবদানকে আরও উজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা শুধু যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই দায়িত্ব শেষ করেন না। তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে স্কুল পুনর্গঠন, চিকিৎসা সহায়তা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবিক ত্রাণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ফলে সংঘাতকবলিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা আস্থা ও মানবিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন। এই বিশ্বাসই অনেক সময় তাদের লক্ষ্যবস্তু বানায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর।

সুদানের আবেই অঞ্চলের হামলা সেই বাস্তবতারই নির্মম প্রমাণ। ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার দেখিয়ে দিয়েছে, আধুনিক সংঘাতে শান্তিরক্ষীদের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে। তবুও বাংলাদেশ তার অঙ্গীকার থেকে সরে আসেনি। কারণ, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল কূটনৈতিক ঘোষণা নয়—

এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব, যা বাংলাদেশ তার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ থেকে ধারণ করেছে।

এই আত্মত্যাগ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকেও শক্তিশালী করেছে। জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক শক্তিগুলো বাংলাদেশকে একটি দায়িত্বশীল, শান্তিপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে দেখে। শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব কেবল সংখ্যায় নয়, পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলায়ও অনন্য। নারী শান্তিরক্ষী প্রেরণ, প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ এবং মানবাধিকার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে।

তবে এই গৌরবের পেছনে রয়েছে অগণিত পরিবারের নিঃশব্দ কান্না। শহীদদের পরিবার শুধু একজন স্বজনকে হারায়নি; তারা হারিয়েছে জীবনের ভরসা। আমি মনে করি, রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব এখন এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো। তাদের ত্যাগকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই ইতিহাস জানাতে হবে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ কোনো একক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি ধারাবাহিক সংগ্রাম। যেখানে প্রতিটি শহীদ এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সুদানের আকাশে ঝরে পড়া সেই ছয়টি প্রাণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে,শান্তি কখনো বিনামূল্যে আসে না। এর মূল্য দিতে হয় সাহস, নিষ্ঠা এবং কখনো কখনো জীবন দিয়ে।

আজ যখন শহীদদের কফিনে মোড়া জাতীয় পতাকা বাতাসে উড়ে। তখন তা শুধু শোকের নয় গর্বেরও প্রতীক বলে আমি মনে করি। কারণ, বিশ্বশান্তির মানচিত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর নাম লেখা রয়েছে রক্ত, ত্যাগ আর মানবতার গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে। শহীদ শান্তিরক্ষীদের জন্য অতল শ্রদ্ধা।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে ইতিহাস, নেতৃত্ব ও বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র পরিচালনার পথে যেমন অর্জন এসেছে, তেমনি এসেছে নানা চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন। এই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা ও বিরোধী রাজনীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে। দলটির প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের পরিবর্তন, রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতার বাইরে থাকা সব পর্যায়ই দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক চর্চায় প্রভাব ফেলেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থান, সংগঠনিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এই প্রবন্ধে ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তবতার আলোকে বিএনপির ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ফল। স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার পথচলা কখনো স্থিতিশীল, কখনো অস্থির এই দুই মেরুর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রবাহে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। দলটির উত্থান, ক্ষমতায়ন, বিরোধী রাজনীতি এবং বর্তমান অবস্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথ বোঝার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনীতি ও বিএনপির আবির্ভাব:

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মতাদর্শ ও নেতৃত্বের উত্থান ঘটে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করেন। বিএনপি আত্মপ্রকাশ করে একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপকারী রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে। এই দল অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

জিয়াউর রহমান: মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা: জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সেক্টর কমান্ডার ও সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার নেতৃত্ব ও সংগঠনের ভূমিকা ইতিহাসে স্বীকৃত। স্বাধীনতার পর তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় যুক্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়, সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের বিকাশে উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসব কারণে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ও রাজনৈতিক রূপান্তর: ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে এক সামরিক ঘটনার সময় জিয়াউর রহমান নিহত হন। এই ঘটনায় দেশের রাজনীতিতে হঠাৎ একটি পরিবর্তন আসে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও দলীয় রাজনীতিতে নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়।এই সময়ে বিএনপি সাংগঠনিক ও নেতৃত্বগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ে দলটির রাজনীতির দিকনির্দেশনায় প্রভাব ফেলে।

বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা: জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বেগম খালেদা জিয়া ধীরে ধীরে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হন। ১৯৮০-এর দশকে তিনি বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং দলকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার শাসনামলে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা, অবাধ গণমাধ্যম এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আসে। ২০০১-২০০৬ সময়কালেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তারেক রহমান ও বিএনপির সাংগঠনিক কাঠামো: তারেক রহমান বিএনপির রাজনীতিতে সংগঠক হিসেবে যুক্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে দলীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দল পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। দলের নীতিনির্ধারণ, সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে তার ভূমিকা দলীয় রাজনীতিতে একটি বাস্তবতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিএনপি ও রাজনৈতিক জোটের বাস্তবতা: বাংলাদেশের রাজনীতিতে জোটভিত্তিক রাজনীতি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। বিএনপি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করেছে। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক সমন্বয়ও ছিল। এই জোট রাজনীতিকে বিএনপি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকে, যা দেশের বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ। জোট রাজনীতির সুফল ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিএনপি: বর্তমানে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে রয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় দলের অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। দলটি রাজনৈতিক সংস্কার, নির্বাচনকালীন পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে অবস্থান প্রকাশ করে আসছে। একই সঙ্গে বিএনপি তাদের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। মাঠ পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রম ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও সম্ভাবনা: বিএনপির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ভর করবে-নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বের সমন্বয়, রাজনৈতিক সংলাপ ও সমঝোতা সংস্কৃতি, জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি কার্যকর বিরোধী দলের উপস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতায় বিএনপির ভবিষ্যৎ ভূমিকা দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্যে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনীতি ইতিহাস, নেতৃত্ব ও বাস্তবতার সমন্বয়ে গঠিত একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে বিএনপি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভূমিকা রেখে চলেছে। দলটির অতীত অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং রাজনৈতিক সংলাপের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের রাজনীতি স্থিতিশীল ও কার্যকর পথে এগিয়ে যেতে পারে।বাংলাদেশের রাজনীতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিএনপি এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দলটির ইতিহাস, নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক অবস্থান দেশের রাজনৈতিক গতিপথ বোঝার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

আগামী দিনে অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি, নির্বাচন ও সংলাপের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক বিকাশ এগিয়ে যেতে পারে। এমনটাই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। আমরাও সেই আশায় পথ চেয়ে আছি।

লেখক: রাজনীতিবিদ ও সাবেক অধ্যাপক।

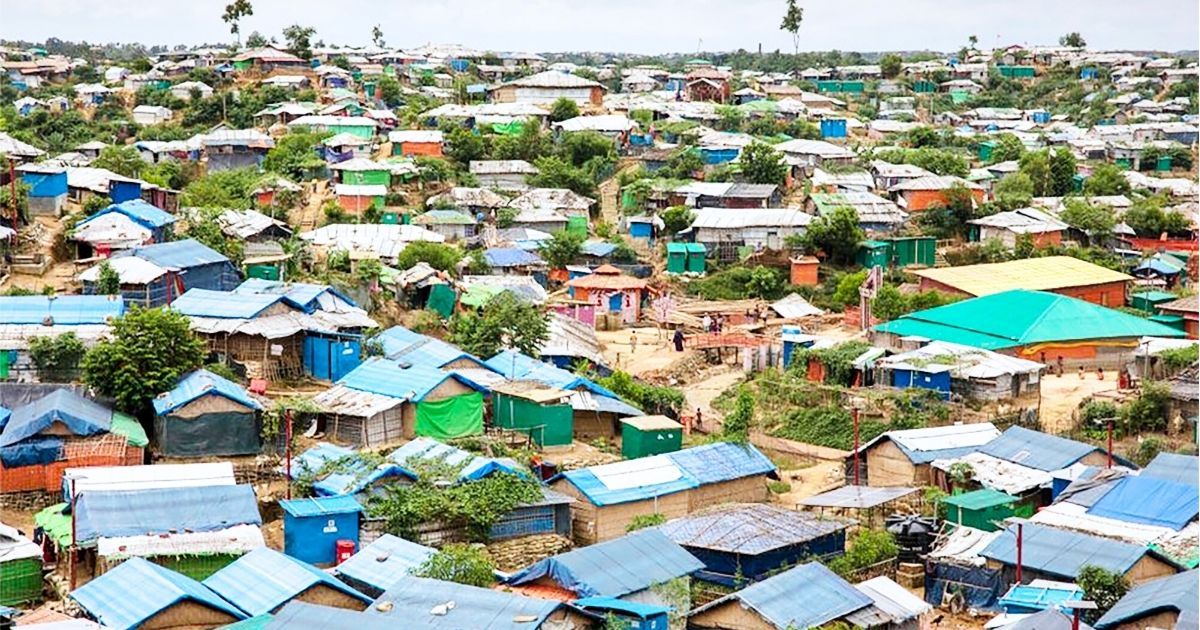

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে বিস্তৃত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে মাদকের বিস্তার এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো অপরাধমূলক ঘটনা নয়। এটি ধীরে ধীরে একটি গভীর সামাজিক, মানবিক ও নিরাপত্তাজনিত সংকটে রূপ নিয়েছে। ইয়াবা ও অন্যান্য সিনথেটিক মাদকের প্রবাহ ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ জীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করছে, তেমনি এর অভিঘাত পড়ছে স্থানীয় জনপদ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার ওপরও। বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে সংবাদমাধ্যমে উঠে এলেও সাম্প্রতিক সময়ে এর ব্যাপ্তি ও তীব্রতা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা নতুন নয়। ইতিহাস বলছে, ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৯১–৯২ সালেও মিয়ানমার থেকে কয়েক দফায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে বর্তমান সংকটের সূত্রপাত ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর, যখন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযানের মুখে কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সাত থেকে আট লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ থেকে ১৩ লাখে পৌঁছায়। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে অল্প জায়গায়, সীমিত সম্পদ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে রাখার ফলে ক্যাম্পগুলোতে যে সামাজিক চাপ তৈরি হয়েছে, মাদক সমস্যা তারই একটি ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সবচেয়ে বেশি যে মাদকটির বিস্তার ঘটেছে, সেটি হলো ইয়াবা। কক্সবাজার-টেকনাফ অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই ইয়াবা পাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে পরিচিত। মিয়ানমারের শান ও রাখাইন অঞ্চলে উৎপাদিত ইয়াবা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসে, এরপর ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্যাম্পগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং প্রশাসনিক জটিলতা এই পাচারকে তুলনামূলক সহজ করে তুলেছে বলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা জরুরি। ক্যাম্পে বসবাসকারী সবাই মাদক কারবারে জড়িত—এই ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং সংবাদমাধ্যম ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যে দেখা যায়, একটি সীমিত অংশ, বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের একটি অংশ, এই চক্রে যুক্ত হচ্ছে। তাদের অনেকেই মূল পরিকল্পনাকারী নয়; তারা বাহক, পরিবহনকারী বা খুচরা পর্যায়ের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা, বাইরে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা, শিক্ষার সীমিত সুযোগ এবং মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল জীবন অনেককে ঝুঁকিপূর্ণ পথে ঠেলে দিচ্ছে।

মাদক কারবারের মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে ক্যাম্পের বাইরে থাকা স্থানীয় ও আঞ্চলিক চক্রগুলোর হাতে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, সীমান্তের দুই পাশে সক্রিয় অপরাধী নেটওয়ার্ক, দালাল ও সিন্ডিকেট এই ব্যবসা পরিচালনা করে। রোহিঙ্গাদের একটি অংশকে তুলনামূলক কম ঝুঁকির বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কারণ তাদের সামাজিক অবস্থান দুর্বল এবং আইনি সুরক্ষা সীমিত। এতে একদিকে তারা অপরাধচক্রের সহজ শিকার হয়, অন্যদিকে পুরো জনগোষ্ঠীটি সামাজিকভাবে কলঙ্কিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

এই মাদক প্রবাহের প্রভাব বহুমাত্রিক। ক্যাম্পের ভেতরে মাদকাসক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুরি, সহিংসতা, দলাদলি এবং অস্ত্রের ব্যবহারও বেড়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হচ্ছে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ক্যাম্পবাসীর সম্পর্কেও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়রা মনে করছেন, মাদক ও অপরাধের চাপ তাদের জীবনযাত্রাকেও অনিরাপদ করে তুলছে। এই সামাজিক টানাপোড়েন দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি করতে পারে।

মাদক সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত আরেকটি বিষয় হলো আন্তর্জাতিক সহায়তার সংকোচন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন কারণে রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক তহবিল কমেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে, খাদ্য রেশন কমানো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় কাটছাঁট করার মতো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এই বাস্তবতায় ক্যাম্পবাসীর মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে। যখন ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোই কঠিন হয়ে পড়ে, তখন অবৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকের কাছে টিকে থাকার একটি উপায় হিসেবে দেখা দেয়। ফলে মাদকচক্র নতুন লোক সংগ্রহে আরও সুবিধা পায়।

এই সংকটের একটি আন্তর্জাতিক মাত্রাও রয়েছে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা এবং আঞ্চলিক মাদক অর্থনীতির সঙ্গে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিস্থিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিনথেটিক ড্রাগ উৎপাদন ও পাচার নেটওয়ার্কের প্রভাব বাংলাদেশেও এসে পড়ছে। এই বাস্তবতা দেখায়, সমস্যাটি শুধু বাংলাদেশের একক প্রচেষ্টায় পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়; এখানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিকার কী? প্রথমত, মাদক সমস্যাকে কেবল আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন হিসেবে দেখলে চলবে না। কঠোর অভিযান প্রয়োজন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেই অভিযান যেন মূল অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, ভুক্তভোগী পর্যায়ের মানুষদের নির্বিচারে লক্ষ্য করে নয়। একই সঙ্গে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি, নইলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

মানবিক সহায়তা টেকসইভাবে বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা কমে গেলে মাদক ও অপরাধের ঝুঁকি বাড়ে—এটি বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই বিষয়টি অনুধাবন করে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় দেওয়া একটি দেশের পক্ষে এককভাবে এই বোঝা বহন করা কঠিন।

তৃতীয়ত, তরুণদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ক্ষুদ্র উৎপাদন বা সামাজিক উদ্যোগের সুযোগ তৈরি করা গেলে মাদক অর্থনীতির বিকল্প তৈরি হতে পারে। সংবাদমাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছে, উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা একা টেকসই ফল দিতে পারে না।

শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। স্কুল, শেখার কেন্দ্র এবং খেলাধুলা ও মনোসামাজিক সহায়তা কার্যক্রম কিশোরদের অপরাধচক্র থেকে দূরে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একটি প্রজন্ম যদি মাদক ও সহিংসতার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, তার প্রভাব শুধু ক্যাম্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকের ছোবল একটি মানবিক সংকটের ভেতরে জন্ম নেওয়া নিরাপত্তাজনিত বিপর্যয়। এটি সমাধানে একদিকে যেমন কঠোর ও লক্ষ্যভিত্তিক আইন প্রয়োগ দরকার, অন্যদিকে তেমনি দরকার মানবিক সহায়তা, শিক্ষা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তৈরির উদ্যোগ। এই সমন্বয় ছাড়া মাদক সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সময়মতো কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এই সংকট ধীরে ধীরে ক্যাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আরও বড় ঝুঁকিতে পরিণত হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে নীতিনির্ধারকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা। একদিকে দেশের সার্বভৌম নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অন্যদিকে শরণার্থী জনগোষ্ঠীর মানবিক অধিকার ও ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকের ছোবল মূলত একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটের উপসর্গ। এর প্রতিকার তাই তাৎক্ষণিক অভিযানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সমন্বিত, তথ্যভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগই পারে এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং একই সঙ্গে দেশ ও অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে।

এই সংকট মোকাবিলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিবির ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত সংস্কার। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে, ক্যাম্পগুলোর ভেতরে প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতি, অতিরিক্ত জনঘনত্ব এবং নজরদারির সীমাবদ্ধতা অপরাধচক্রকে সুবিধা করে দিচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, শিবির প্রশাসন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় আরও কার্যকর না হলে মাদক চক্র বারবার ফাঁকফোকর খুঁজে বের করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কমিউনিটি পর্যায়ে বিশ্বাসভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে মাদক কারবারের প্রাথমিক পর্যায়েই তথ্য পাওয়া সম্ভব।

এখানে কমিউনিটি নেতাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গা সমাজের ভেতরে যারা ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে প্রভাবশালী, তাদের সঙ্গে কাজ করে মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, যেসব ক্যাম্পে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা বেশি, সেখানে সহিংসতা ও অপরাধ তুলনামূলক কম। এই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, কেবল বাহ্যিক চাপ নয়, ভেতর থেকে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাও জরুরি।

একই সঙ্গে সীমান্ত ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি উপেক্ষা করা যাবে না। ইয়াবা পাচারের মূল উৎস সীমান্তের ওপারে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা এবং আঞ্চলিক মাদক অর্থনীতি এই প্রবাহকে অব্যাহত রাখছে। বাংলাদেশ বারবার আন্তর্জাতিক ফোরামে এই বিষয়টি তুলে ধরেছে যে, রোহিঙ্গা সংকটের মূল সমাধান মিয়ানমারে নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা। প্রত্যাবাসন অনিশ্চিত থাকলে ক্যাম্পে দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা তৈরি হবে, আর সেই স্থবিরতাই মাদক ও অপরাধের জন্য উর্বর জমি হয়ে উঠবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত মতামত কলামগুলোতে প্রায়ই বলা হয়, রোহিঙ্গা সংকটকে শুধু মানবিক সহায়তার প্রশ্ন হিসেবে দেখলে চলবে না; এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি নীতিনির্ধারণে প্রতিফলিত না হলে সমস্যা এক জায়গায় চাপা পড়ে অন্য জায়গায় বিস্ফোরিত হবে। মাদক দমন অভিযান একদিন জোরালো, পরদিন শিথিল এই ধারাবাহিকতা ভাঙতে হবে। প্রয়োজন ধারাবাহিক নীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

সব মিলিয়ে বলা যায়, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাদকের ছোবল কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি বছরের পর বছর জমে ওঠা অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা ও নিরাপত্তা ঘাটতির ফল। এই বাস্তবতা অস্বীকার করলে বা সমস্যাটিকে কেবল আইনশৃঙ্খলার খাতায় আটকে রাখলে সমাধান আসবে না। মানবিক সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা, এই সবগুলো স্তরে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ যে মাদক সংকট রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দৃশ্যমান, তা যদি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায়, তবে তার ঢেউ দেশের মূল ভূখণ্ডে আরও গভীরভাবে আঘাত হানবে—এই সতর্কবার্তা সংবাদমাধ্যমে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। তাই প্রশ্নটি এখন আর শুধু ক্যাম্পের ভেতরের সমস্যা নয়; এটি বাংলাদেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন। সময়োপযোগী, সমন্বিত ও মানবিক প্রতিক্রিয়াই পারে এই ছোবলকে প্রতিহত করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য বড় বিপর্যয় ঠেকাতে।

লেখক: কবি, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো। ফলে উখিয়া ও টেকনাফের বিশাল রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে কমে আসছে আর্থিক সহায়তা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনুদান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক সেবা প্রদানে মারাত্মক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে রোহিঙ্গাদের দৈনন্দিন জীবনে। ফলে মাদক চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ায় রোহিঙ্গাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাদের ক্যাম্পের বাইরে কাজ খুঁজতে যাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিদেশি এনজিওগুলো প্রথম প্রথম যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে বর্তমানে সে সাপোর্ট নেই। ফান্ড ক্রাইসিসের কারণে অনেক প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক সময় ক্যাম্পে ১৫০ থেকে ২০০ এনজিও কাজ করত। সেখানে বর্তমানে কাজ করে মাত্র ৫-১০টি বিদেশি এনজিও। ফান্ড ক্রাইসিসের কারণে এনজিওগুলো কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকটের কোনো টেকসই সমাধান নেই। দাতা দেশগুলোর সহায়তা কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। আর্থিক অনটনে থাকা রোহিঙ্গারা মাদক পাচার, অস্ত্র বেচাবিক্রি, অপহরণ, হত্যাকাণ্ড ও চাঁদাবাজির মতো ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। পুলিশের ডেটাবেজ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে বিভিন্ন অভিযোগে ২০৮টি মামলা হয়। ২০২৫ সালের ৯ মাসেই এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে পাঁচ গুণের বেশি। বড় ধরনের আর্থিক তহবিল সংকটে পড়েছে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে থাকা রোহিঙ্গা ক্যাম্প। আগের তুলনায় প্রায় ৭০ ভাগ ফান্ড কমেছে। যে ফান্ড আছে তা দিয়ে চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো যেতে পারে। ২০২৬ সালে কী হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রতিদিন চাকরি হারাচ্ছেন বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তাদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। চাকরি হারিয়ে নানা ধরনের অপরাধ চক্রে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। এতে ক্যাম্প ঘিরে দেখা দিয়েছে নিরাপত্তাসংকট। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও প্রায় প্রতিদিন হারাচ্ছেন চাকরি। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে তারাও জড়িয়ে পড়ছেন অপরাধ চক্রে। এতে পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। বর্তমানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বর্তমানে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিনিয়ত খুন, গ্রুপিং ও মারামারির মতো ঘটনা ঘটছে। এতে নিরাপত্তা সংকটে পড়ছেন ক্যাম্পে প্রকল্প নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। বর্তমানে কক্সবাজার ও টেকনাফ ক্যাম্পে ১৩ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে এখন তহবিল সংকট, স্থানীয় নারীদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ এবং বাজার উপযোগী চাকরির অভাবের মতো বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শুধু আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এনজিওর ওপর নির্ভর করলে হবে না। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে হবে, নারীদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করতে হবে। পাশাপাশি, নিরাপত্তা জোরদার ও মাদক দমন অভিযান আরও কার্যকর করতে হবে। রোহিঙ্গাসংকট একটি মানবিক সমস্যা হলেও, এর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব স্থানীয় মানুষের জীবনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করছে। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে এ সংকট ভবিষ্যতে আরও গভীর হবে এবং এর ভুক্তভোগী হবে গোটা সমাজ। তাদের অর্থনৈতিকসংকট কেবল চাকরি হারানোতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয় অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে। বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় আয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, বাজারে নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক পরিবার এখন দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। এই আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার সুযোগ নিচ্ছে অপরাধচক্র। স্থানীয় ও রোহিঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত যুবসমাজ বেকারত্ব ও হতাশা থেকে মাদক ব্যবসা ও সেবনে জড়িয়ে পড়ছে। ইয়াবা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের বিস্তার বেড়ে যাওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা, চুরি-ছিনতাই এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি। তহবিল সংকট শুধু অর্থনীতি ও সমাজেই নয়, পরিবেশেও মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। ক্যাম্পের আশপাশে বন উজাড়, ভূমি ক্ষয়, পানিদূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি অব্যাহত রয়েছে। আগে এনজিওগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প চালু থাকলেও এখন সেই উদ্যোগগুলো কমে আসায় পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। জীবিকার তাগিদে শরণার্থী শিবিরের রোহিঙ্গারা সরাসরি মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।