আইন ও নৈতিকতার বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ফাইনাল পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন করেছিলাম। ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলো দেখার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি। এ অবস্থায় মনে হলো, আমার আবার নতুন করে একটু পড়াশোনা করা দরকার। কী করলে বা কীভাবে আমি তাদের আরও সহজভাবে বোঝাতে পারি, যাতে তারা পরীক্ষার খাতায় ভালো উত্তর লিখতে পারে। এসব নিয়ে যখন ভাবছি ঠিক তখনই আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চন্দ্ররেণু বিদ্যা (plagiarism) বা গবেষণা চুরি প্রতিরোধ আইন।

এই আইনটির বেশ কিছু ভালো দিক আছে এবং যখন সপ্তম শ্রেণির পুস্তক লেখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা চুরি করছেন তখন বলতে হবে এই আইন সময়োপযোগী। কিন্তু আমার দৃষ্টি থমকে গেল আইনটির ধারা ৩-এর উপধারা এ ও বি এবং ধারা ৫.২-এর উপধারা এ ও বি-এর প্রতি। ৩-এর দুটি উপধারাতে বলা হয়েছে- The rule shall come into force from the date of approval by the syndicate of the university and shall not have any retrospective effect. অর্থাৎ, এই আইন প্রবর্তনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং আইনটির দ্বারা কোনো বিষয়কে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া যাবে না। আরও সহজ করে বলা যায়, নিয়মটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং এর কোনো পূর্ববর্তী প্রয়োগ থাকবে না।

ধারা ৫.২-এর দুটি উপধারাতে বলা হয়েছে, The Rule shall be applied to address any offence /misconduct of plagiarism committed or reported from the date of its commencement at the university। অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়- বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আইনটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে সংঘটিত বা রিপোর্ট করা চুরির যেকোনো অপরাধ/অসদাচরণ মোকাবেলার জন্য প্রয়োগ করা হবে। এরপর এই ধারাগুলোতেই শর্ত দিয়ে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে রক্ষিত অপ্রকাশিত থিসিস, ডিসার্টেশন, মনোগ্রাফ, রিপোর্ট, পুস্তকের অধ্যায়, পুস্তক, টার্ম পেপার, গ্রাজুয়েট প্রোডাকশন- ইত্যাদি বিষয় যদি প্লাগিয়ারিজম চেকিংয়ের আওতামুক্ত থাকে, তবে ওই লেখকের উপরোক্ত লেখা থেকে প্রকাশিত প্ৰবন্ধগুলোও প্লাগিয়ারিজম চেকিংয়ের আওতামুক্ত থাকবে।

বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করায় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নিলাম। আইন বিভাগের এক অধ্যাপক আমাকে জানালেন, এখানে The Principle of Non-retroactivity of Criminal Law প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ধরনের আইন প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত এক অধ্যাপককে প্রশ্ন করি, কেন এমন আইন? তিনি জানালেন যে, যদি এই ধারাটি সংযুক্ত না থাকে তবে যে কেউ যেকোনো একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। এবং তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যায় পড়তে পারে, বিশৃঙ্খলা তৈর হতে পারে।

আমার কাছে উত্তরটি সন্তোষজনক মনে হলো না। কারণ আমি ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছি এবং সেটাকে এখনো বিবেচনায় নেয়া হয়নি। অন্য এক অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করেছেন, ‘আপনি কে অভিযোগ করার। এ নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?’ আরেক অধ্যাপক বললেন, ‘এর চেয়ে আরও অনেক বড় বড় বিষয় আছে যা নিয়ে আমার ভাবা উচিত! খামাখা আমি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।’ আরেক সরকারি কর্মকর্তা হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, ‘আল্লাহ বিচার করবেন, আপনি এগুলো নিয়ে ভাববেন না! এর থেকে আরও কত বড় অপরাধ হচ্ছে! আমরা কি তার হিসাব রাখি!’

আমার এই অভিজ্ঞতার অপর পাশে আছেন সরকারি কর্মকর্তা ও বরেণ্য অধ্যাপকদের মত, ‘এগিয়ে যাও, তুমি সঠিক কাজটি করছ।’ আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি ঠিক কাজটি করছি?

এরপর শুরু হলো আমার গবেষণা, ‘The Principle of Non-retroactivity of Criminal Law’ নিয়ে। তাতে যা পেলাম সেটা হলো বিজ্ঞ আইনের অধ্যাপকরা এই আইনের বেলায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। প্রথমত, আইনের এই বিষয়টিকে অনিবার্য মন্দ (necessary evil ) বলে তারা অভিহিত করেছেন। এক দলের যুক্তি হলো, ‘একদিন কোনো একটি দেশে এমন একটি সরকার আসতে পারে যারা এই বলে আইন করতে পারে যে, বাংলাদেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা অপরাধ করেছে। এবং এই আইনে আরও বলা থাকবে, এই আইন অনুযায়ী অতীতে সংঘটিত কর্মকাণ্ড বিচারের আওতাভুক্ত হবে।’

এমন আইন নিঃসন্দেহে একটি ভয়ানক বিষয়! আইনের অধ্যাপকেরা আরও যুক্তি দেন যে, ‘যদি আইনের ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা স্বীকার করে নেয়া হয় তাতে ন্যায়পরতা ও গণতন্ত্র উপেক্ষিত হবে।’

আমরা আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক জানি। দুটি বিষয় খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কাজ যুগের পর যুগ ধরে অনৈতিক ও আইনসম্মত নয় বলে বিবেচিত, সে কাজের নাকি বিচার করা যাবে না। বিষয়টি কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমরা কেন অনুমান করছি আইন পাস করলে false case বা ভুয়া মামলা অথবা অভিযোগে ভরে যাবে যা ব্যবস্থাপনার অনুপযোগী? কোনো একটি আইন যদি অতীতে সংঘটিত অপরাধের বিচার চাওয়ার সুযোগ করে দেয় তবে সেই আইনকে অবশ্যই ভালো আইন বলতে হবে। আর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটি সম্ভাব্যকে বিবেচনায় নিয়ে মন্দ যুক্তির অবতারণা করা হয় তা কি একজন নীতি-সচেতন মানুষ মেনে নিতে পারে? আইনটি যাতে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি না দিতে পারে সেজন্য আমাদের সতর্কতা অবলম্বন প্ৰয়োজন। আমাদের কেউ কেউ হুমকি দেন, এবার ওনারা ক্ষমতায় এলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির বিচার করবেন। সেজন্য আমরা সতর্ক থাকব। কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় সমর্থ করব ১৯৭৩ সালের The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (ACT NO. XIX OF 1973) কে। এই আইনটি গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মুজাহিদদের বিচার করতে প্রবর্তন করা হয়েছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হেনরি হার্ট ও এ এম স্যাক্স The Principle of Non-retroactivity of Criminal Law আলোচনা করেছেন। এবং ওই বরেণ্য আইনের অধ্যাপকদের অভিমত হলো, ‘একটি পুরোনো অকার্যকর আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইনকে অতীতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করতে কাজে লাগানো যেতে পারে।’

সুতরাং, The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (ACT NO. XIX OF 1973 ) একটি ভালো আইন। এবং এই আইন প্রয়োগ করে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। বিচার চলছে যুদ্ধাপরাধীদের। বাংলাদেশের বাতিঘর, জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আইন ও নৈতিকতার অগ্রপথিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার দাবিতে শত শত সভা ও মানববন্ধন করেছেন। একটি তুচ্ছ ব্যবস্থাপনা সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি ভালো কাজকে- তথা অতীতে সংঘটিত গবেষণা চুরির বিচার চাওয়ার অধিকারকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। কারণ ন্যায়পরতা ও গণতন্ত্র এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এবং যে ব্যবস্থাপনায় অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে তা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি কোনোভাবেই সব সৎ গবেষকদের ওপর সন্দেহের কালো মেঘ লেপন করে তাদের ক্ষতি করা যায় না।

হয়তো কেউ কেউ উদাসীন ছিলেন। তাদের উদাসীনতা থেকে নকল করে অনেকে পার পেয়ে গেছেন। কিন্তু সেই সব অপরাধীর বিচার না চাওয়াটা কাপুরুষতা। সেই বিবেচনায় অধ্যাপক জাফর ইকবাল জাতির জন্য দৃষ্টান্ত। ন্যায় বিচার চাওয়ার পথকে রুদ্ধ করা একটি অবিচার যা মানবতাকে অবমূল্যায়ন করে। আমরা নানা ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে আছি। আর তাই দায়ী হওয়া ভয়ে সত্যকে মোকাবিলায় ভয় পাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ভীক এবং স্পষ্টবাদিতার ধারক ও বাহক। এমন কোনো আইন করা সমীচীন নয়, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাদেশের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।

লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ ১৮/১১/১৮ইং তারিখে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- ‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে অপরাধীদের সঠিক বিচার নিশ্চিতের বিকল্প নেই’, তিনি আরও বলেন, ‘আইনের শাসন রাষ্ট্রভেদে সামাজিক, আর্থিক এবং সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে অপরাধের শাস্তি নিশ্চিতের কোনো বিকল্প নেই। অপরাধীদের শাস্তির মাত্রা দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। তবে আইনের শাসন যেখানে রয়েছে সেখানে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।’

কথাটির যথার্থতা পেয়েছি, দেশের আপামর জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যারাই দুর্নীতি করেছেন কোনো না কোনোভাবে তা লোকচক্ষুর সামনে এসেছে এবং অপরাধী চিহ্নিত হয়েছেন সঙ্গে সাজাও ভোগ করেছেন এবং কেউ কেউ সাজা ভোগ করে চলেছেন।

আইনের শাসন বলতে আমরা বুঝি রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব ক্রিয়াকর্ম আইনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সব কিছুর ঊর্ধ্বে। ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ এই যে, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইনানুযায়ী কাজ করবে, যার ফলে রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিকের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে তার প্রতিকার পাবে। মোট কথা, আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন সাধারণ আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

দেশভেদে আইনের শাসনের বিভিন্ন প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডে যেসব সাধারণনীতি দ্বারা আইনের শাসন নিশ্চিত হয়েছে তার অধিকাংশই সেখানকার নাগরিকদের আদালতে উত্থাপিত বিভিন্ন মামলার বিচার বিভাগীয় রায়ের ফসল। ওইসব রায়ে নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার নির্ধারিত হয়েছে। এ ছাড়া ম্যাগনা কার্টা (১২১৫), দ্য পিটিশন অব রাইটস (১৬২৮) এবং বিল অব রাইটসে (১৬৮৯) ইংরেজদের স্বাভাবিক অধিকারগুলো ঘোষিত হয়েছে, যা ওই দেশের আইনের শাসন নিশ্চিত করে। ইংরেজ জাতির ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ব্যবহারবিধি এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে ইংরেজদের সচেতনতা গড়ে উঠেছে। সেগুলো পরবর্তীকালে সৃষ্ট অনেক নতুন রাষ্ট্রের লিখিত সাংবিধানিক দলিলের মতোই পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়। অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানে ইংরেজদের ওইসব অলিখিত নীতিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে।

দেশে আইনের শাসন আছে, সবাইকেই আইন মেনে চলতে হবে এবং আইন তার নিজস্ব গতিতেই এগিয়ে চলে, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়, আদালতের রায়ের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, আমরা দেশবাসী ও সারা বিশ্ব দেখেছি, দুর্নীতি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও নিস্তার পাননি, দেখেছি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকেও ছাড় দেওয়া হয়নি।

ইদানিং ছাড় পাননি সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদও এই পুলিশপ্রধানের দুর্নীতি ফাঁস হওয়ায় আদালত কর্তৃক একটি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের তদন্তে অনেক অজানা অন্যায়ের তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে এবং প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণে আদালত কর্তৃক সাবেক পুলিশপ্রধানের যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক ও ব্যাংকে সব ধরনের লেনদেন স্থগিত করার আদেশ জারি করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের সম্পত্তি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আস-শামস জগলুল হোসেন এ আদেশ দেন।

এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কমিশনের এক কর্মকর্তা। সম্প্রতি আদালতে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে লিখিত আবেদন করা হয়েছিল। আদালত আইন-কানুন দেখে নথি দেখে জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন।

বেনজীর আহমেদ বাংলাদেশ পুলিশের একজন সাবেক কর্মকর্তা যিনি পুলিশের ৩০তম মহাপরিদর্শক ছিলেন। তিনি ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জনের অভিযোগ ওঠে।বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়।তারই ধারাবাহিকতায় গত মাসে মি. আহমেদের সম্পদ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করে দুদকের তিন সদস্যের একটি কমিটি।

সাবেক আইজিপি দুর্নীতি নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় করা প্রথম প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, ‘বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগ’। প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও র্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদের নানা অর্থ-সম্পদের বিবরণের তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল।

এর মধ্যে রয়েছে, গোপালগঞ্জের সাহাপুর ইউনিয়নে সাভানা ইকো রিসোর্ট নামের এক অভিজাত ও দৃষ্টিনন্দন পর্যটনকেন্দ্র। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই রিসোর্টে এক রাত থাকতে গেলে গুনতে হয় অন্তত ১৫ হাজার টাকা।

পুলিশের সাবেক এই প্রভাবশালী শীর্ষ কর্মকর্তা, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ছয়টি কোম্পানির খোঁজ পাওয়া গেছে। পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি বলে ধারণা পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে রয়েছে বেনজীর আহমেদের দামি ফ্ল্যাট, বাড়ি আর ঢাকার কাছেই দামি এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি। দুই মেয়ের নামে বেস্ট হোল্ডিংস ও পাঁচতারা হোটেল লা মেরিডিয়ানের রয়েছে লক্ষাধিক শেয়ার বলেও ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সেখানে বলা হয়, অথচ ৩৪ বছর ৭ মাসের দীর্ঘ চাকরিজীবনে বেনজীর আহমেদ বেতন-ভাতাবাবদ মোট আয় করেছেন ১ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ২০০ টাকা। এর বাইরে পদবি অনুযায়ী পেয়েছেন আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা। পরবর্তীতে বেনজীর আহমেদ তার ফেসবুক পাতায় এসব অভিযোগ অস্বীকার করে একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেন।

সে তার সমগ্র সম্পদ জব্দের আওতায় আসছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে দুদক আইনজীবী বলেন, মামলাটি এখন অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে। অনুসন্ধান পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগে বলা যাবে না সব সম্পত্তি এর মধ্যে রয়েছে কি না।

‘মোট ৮৩টি দলিলের প্রোপার্টি, বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে এই তালিকায়। কক্সবাজারের একটি প্রোপার্টি রয়েছে’। এটিকে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হিসেবে না দেখে তদন্ত কাজের একটা অংশ হিসেবে দেখতেই আগ্রহী। বেনজীর আহমেদ সম্প্রতি একটি ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেন, শিরোনাম দেন ‘আমার কিছু কথা’।

সেখানে মি. আহমেদ বলেন, ‘সম্প্রতি পত্রিকান্তরে আমার এবং পরিবারের বিরুদ্ধে কিছু খুবই আপত্তিজনক, মানহানিকর, অসত্য এবং বিকৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।’

অবসর গ্রহণের দুই বছর পরে ‘আকস্মিক’ এমন ‘একটি মানহানিকর, অসম্মানজনক, অসত্য সংবাদ’ পরিবেশনের কারণ নিয়ে অবশ্য আলোচনা করতে চাননি তিনি।

সাবেক পুলিশপ্রধানের দাবি, তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, ‘তার মধ্যে ২৪টি তথ্য বা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বা কল্পনাপ্রসূত। দুটি বিষয়কে সাতবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং দুটি তথ্যকে ভুল প্রেক্ষাপটে বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। বাকি ১০টি অভিযোগ বা তথ্যকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে শুধু তিলকে তাল নয়, তালগাছের ঝাড়সমেত ভুলভাবে উপস্থান করা হয়েছে।’

২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবসরে যান বেনজীর আহমেদ। চাকরিজীবন থেকেই মি. আহমেদ নানা কারণে আলোচিত-সমালোচিত।২০২১ সালে র্যাব ও তার ছয় কর্মকর্তার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। যার অন্যতম বাহিনীটির সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ।

তখন মার্কিন বিবৃতিতে বলা হয়, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত থাকার জন্য বেনজির আহমেদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা ঘোষণা করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর- যার ফলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অযোগ্য হবেন।

দুদকের সাহসী পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে যেমন- নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নামে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) অভিযোগ করেছে গ্রামীণ ব্যাংক। এতে বলা হয়, নিজের মালিকানাধীন পারিবারিক প্রতিষ্ঠান প্যাকেজেস করপোরেশনকে বহুবিধ অবৈধ সুবিধা প্রদান করেছেন ড. ইউনূস। দুদক সেই অভিযোগ প্রমাণেও নিরঙ্কুশ ভূমিকা রাখে।

দেশে আইনের শাসন কায়েম আছে, সুশাসন বইছে এবং কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, আলোচিত সাবেক পুলিশপ্রধানের বিচারকার্যই তা প্রমাণ করে ফলে সরকারের বিভিন্নপর্যায়ের অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা সতর্ক হয়ে চলছেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন, দুর্নীতিকে জিরো টলারেন্স, সাধুবাদ জানাই দুদককে, উপলব্ধি করছি সেই সঙ্গে জনগণের মনে আশ্বস্থতা আরও বেড়েছে এবং শ্রেণিভেদে সবাই আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আছেন।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

গত ২৫ এপ্রিল ব্যাংককে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের এসকাপের ৮০তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। যদিও তিনি এ ভাষণটি দিয়েছেন জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনে (এসকাপ), কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে সামনে রেখেই তিনি বক্তব্য রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি দিক স্পষ্ট। প্রথমত, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালভাবে যুদ্ধকে ‘না’ বলার কথা বলেছেন। কারণ যুদ্ধ মানেই হচ্ছে ধ্বংস, সহিংসতা, আগ্রাসন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব একটি চরম সংকটে উপনীত হয়েছে। শেখ হাসিনা যথার্থই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে জোরাল বক্তব্য রেখেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত প্রায় এক দশক ধরে বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিনিয়ত বক্তব্য দিয়ে চলেছেন। বিগত দুই বছর জাতিসংঘে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সরাসরি আহ্বান জানান। এমনকি তিনি যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করে এ বছরেও অনেক ফোরামে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, যুদ্ধের কারণে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, মানবতার পতন এবং যুদ্ধের দরুন যে ধরনের অবিশ্বাস ও বৈরিতা তৈরি হয়েছে- সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন ফোরামে শান্তির পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের এই অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা বাহিনী (১৯৮৮-২০২৪) জাতিসংঘের অধীনে ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সশস্ত্র ও পুলিশ বাহিনীর প্রায় ৭ হাজার সদস্য শান্তি বজায় রাখার জন্য বিশ্বজুড়ে ৯টি মিশনে কাজ করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মোতায়েনে সবচেয়ে বেশি শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী রাষ্ট্র হিসেবে বেশ সুনাম রয়েছে।

১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় একটি মেডিকেল মিশন পাঠান শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। জাতিসংঘ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক মিলিটারি অবজারভেশন গ্রুপ (ইউএনআইএমওজি) মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশ অপারেশনে ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক পাঠায়। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডা, সোমালিয়া এবং বসনিয়ায় সর্বাধিক আলোচিত শান্তি মিশনে নিজেদের শক্তি ও সক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড গ্রুপ ১৯৯৪ সালের গণহত্যার সময় রুয়ান্ডায় অবস্থান করে। প্রায় ১০০ দিনের গৃহযুদ্ধে প্রায় ৮ লাখ মানুষ মারা যায়। সেই মিশনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বেলজিয়ানসহ আফ্রো-ইউরোপীয় ব্যাটালিয়নগুলো দ্রুত চলে যায় এবং তাদের অপারেশন স্থগিত করে; কিন্তু বাংলাদেশি সেনারা বীরত্বের সঙ্গে মিশন অঞ্চলে থেকে যায়। ফলে গণহত্যায় মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। বাংলাদেশি সেনাদের সাহসিকতা ও দক্ষতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়। মার্কিন সেনারা সোমালিয়া থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন প্রত্যাহার করার সময় তাদের শেষকর্মী সোমালিয়া ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশি সেনাদের তাদের সঙ্গে থাকতে বলেছিল।

এ ছাড়া অসংখ্য উল্লেখযোগ্য মিশনে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর অসাধারণ অবদান রয়েছে। যেসব অবদানের কথা এই লেখায় সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হলো- ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়’। কারণ আমরা এমন একটি দেশ যারা শান্তিকে মূল্য দেয়। সিয়েরা লিওন বাংলাকে তাদের জাতির অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ তারা বাংলাদেশি সেনাদের গুরুত্ব স্বীকার করেছে। অনেক দেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এখন বীর হিসেবে দেখা হয়। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা বাংলাদেশের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মোতায়েনের মাধ্যমে জাতির জন্য ২ হাজার কোটিরও বেশি টাকা রেমিট্যান্স এনেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে শান্তি এনে দিয়ে সেসব জাতির জনগণের সম্মান অর্জন করছে। জাতিসংঘের কার্যক্রম এবং বহুজাতিক বাহিনীর প্রতি স্বতন্ত্র অঙ্গীকারের কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত হয়েছে।

এত সব অর্জন এবং অবদানের মধ্যেও গত ২১ মে জার্মানভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলে (ডিডব্লিউ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও র্যাবকে নিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ‘হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউজারস গো অন ইউএন মিশনস’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ডয়েচে ভেলের রিপোর্টের শুরুতে জাতিসংঘ মিশনের জন্য বাংলাদেশের সেনা ও পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কিছু ভিডিও দেখানো হয়। প্রামাণ্যচিত্রে বিতর্কিত মার্কিন মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) এশিয়া বিভাগের উপপরিচালক মিনাক্ষী গাঙ্গুলীকে বলতে দেখা গেছে, ‘যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে তাদের পাঠানো উচিত না।’ এ ছাড়া প্রতিবেদনের শেষ দিকে ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কায় তামিল বিদ্রোহ দমনের কিছু ছবি দেখিয়ে সে সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত শাভেন্দ্রা সিলভাকে দেশটির সেনাপ্রধান করার কারণে তাদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে স্থগিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে (অনলাইন সময় নিউজ ২২ মে ২০২৪)। কিন্তু সবাইকে বুঝতে হবে যে শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশের অবস্থা নয়। একটি ডকুমেন্টারিতে কীভাবে বলা যেতে পারে- জাতিসংঘের শান্তি মিশনে সংশ্লিষ্টদের পাঠানো উচিত না। একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবেদনে কিংবা ডকুমেন্টারিতে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার মতো বিষয়টি মানানসই নয়। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় না, ডকুমেন্টারিটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি বিশেষ মহলের প্ররোচনায় সম্পাদিত হয়েছে! বিষয়টি এসব দিক বিবেচনা করলে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে ডকুমেন্টারিকে শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সেনা পাঠানো বন্ধের বিষয়টি সামনে আনার অপচেষ্টা রয়েছে।

ওপরে উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশ সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে জাতিসংঘ মিশনে কাজ করে চলেছে। তাদের বিশ্বব্যাপী প্রশংসা রয়েছে। মিশনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের বীরত্ব ও ত্যাগের ইতিহাসও বেশ লম্বা। এ পর্যন্ত মোট ১৬৬ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষা মিশনে নিহত হয়েছেন বলে তথ্য রয়েছে।

এতসব ইতিবাচক দিক থাকার পরেও ডয়েচে ভেলে ও নেত্রনিউজ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে সেটি নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন সামনে এসেছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ থেকে লোক না নেওয়ার ষড়যন্ত্র অনেক আগেই শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনকেন্দ্রিক সব ষড়যন্ত্র বিফলে যাওয়ার পর তারা এ ধরনের নেতিবাচক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্রের এক ধরনের নীরব কূটনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

গত বছরের জুনে ডিডব্লিউ র্যাবকে নিয়ে আরেকটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করে এবং জাতিসংঘের মিশন থেকে এর সদস্যদের বাদ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল। এ ছাড়া দোহাভিত্তিক আল-জাজিরার ‘অল প্রাইম মিনিস্টারস ম্যান’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে তাদের। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সেনাবাহিনীকে নিয়ে কল্পনাপ্রসূত খবর প্রকাশ করা হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী চিন্তা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের গুণে অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে মানবিক বাংলাদেশ আজ নতুন মর্যাদায় বিশ্বদরবারে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার মানবিক কূটনীতিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবিক সংস্কৃতির বাংলাদেশকে তুলে ধরলে বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্ব রাজনীতি ও বাংলাদেশে বেড়ে যায়। শেখ হাসিনা তার ভাষণে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ, রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানিয়েছেন বারবার। তারপরও বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে কোনো গণমাধ্যমে প্রশ্ন তোলার বিষয়টিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলা যায় নিঃসন্দেহে। বর্তমানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নতুন গুরুত্ব তৈরি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বসংকটকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, পরিবেশগত কিংবা সামরিক যেভাবেই আমরা বিবেচনা করি না কেন, সেখানে এশিয়ার দেশগুলোর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা এশিয়ার অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় আলাদা। এসব কারণেই হয়তো বাংলাদেশকে চাপে ফেলতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী নিয়ে বিতর্ক উসকে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী তথা নিরাপত্তা বাহিনীর বিশ্বব্যাপী দীর্ঘদিনের যে সুনাম রয়েছে তা মূলত প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এক ধরনের নতুন ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছে বলে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল আবহাওয়ার দরুন বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক ঝড়ের আঘাত আসে। প্রলয়ঙ্করীরূপে সেসব ঝড়ের কবলে পড়ে বিনষ্ট হয় অনেক সম্পদ, প্রাণহানী হয় অনেক মানুষের। স্মরণাতীতকালের মধ্যে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের সেই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কথা মনে করা যেতে পারে। সেই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে উপকূলীয় সব জেলার প্রায় দশ লাখ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল সেদিন।

তারপর আইলা, সিডর, নার্গিস, রোয়ানুর এবং সর্বশেষ রেমালের কথা আমরা সবাই জানি। এগুলোর মাধ্যমে যেমন নষ্ট হয়েছে সম্পদ, তেমনি গেছে মানুষের প্রাণও। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের বিশ্বঐতিহ্য ও একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। তবে আগের তুলনায় এখন আবহাওয়া বিভাগ আরও বেশি তৎপর ও পূর্বাভাস প্রদানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে অনেক আগে থেকে তা জানা যাচ্ছে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস ও সরকারি-বেসরকারি সবপর্যায় থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ক্ষয়-ক্ষতি আগের তুলনায় অনেক কমে এসেছে।

কিন্তু বর্তমানে যে প্রচলিত ধারায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সম্পর্কিত সতর্কতামূলক সিগনালিং ব্যবস্থা মিডিয়ায় প্রচার করা হয়ে থাকে তা মোটেও সাধারণ নাগরিকদের জন্য সহজবোধ্য নয়। সেটিকে যদি আরও বিশ্লেষণধর্মী, সুনির্দিষ্ট উপদ্রুত এলাকায় এবং অন্য সব এলাকার সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা যায়, তবে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক কমে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া এখন এগুলোর সারমর্ম ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারার কারণে সিগন্যাল ও সতর্কবার্তা আগে-ভাগে পেলেও তাতে মানুষের রেসপন্স কম পেতে দেখা গেছে।

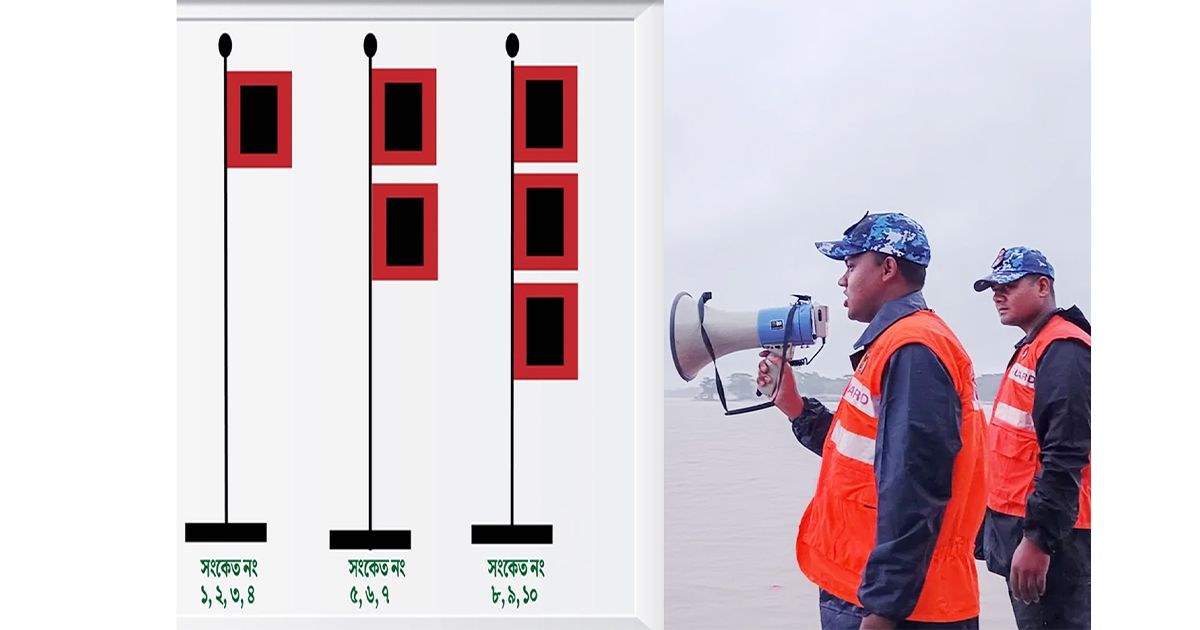

দেখা গেছে, দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত পেয়েও মানুষ তার নিজের বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চাচ্ছে না। এখন সমুদ্রবন্দরের জন্য যত সংকেত এবং সেগুলো নিয়ে আলোকপাত করব- উপকূলে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর ঝড়ের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন সতর্কতা সংকেত জারি করে থাকে। ঝড়ের গতি ও বিপদের সম্ভাব্য মাত্রা বিবেচনায় ১ থেকে ১১ নম্বর পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে উপস্থাপিত সংকেতগুলো ব্যাখ্যা করে একটি তালিকা প্রকাশ করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এ ছাড়া বাতাসের গতিবেগের ওপর ভিত্তি করে বায়ুচাপ ও ঝড়ের শ্রেণিবিন্যাস করেছে তারা। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটারের (কিমি) অধিক হলে সেটিকে ঘূর্ণিঝড় বলছে অধিদপ্তর। বাতাসের গতিবেগ ১৭-৩০ কিমি হলে লঘুচাপ, ৩১-৪০ কিমি হলে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, ৪১-৫০ কিমি নিম্নচাপ, ৫১-৬১ কিমি গভীর নিম্নচাপ, ৬২-৮৮ কিমি ঘূর্ণিঝড়, ৮৯-১১৭ কিমি তীব্র ঘূর্ণিঝড়, ১১৮-২১৯ কিমি হ্যারিকেন এবং বাতাসের গতিবেগ ২২০ কিমি বা তার বেশি হলে তা হবে সুপার সাইক্লোন।

সমুদ্রবন্দরের জন্য সংকেতগুলো- (১) ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত: বঙ্গোপসাগরে দূরবর্তী এলাকায় একটি ঝড়ো হাওয়ার অঞ্চল রয়েছে। সেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬১ কিলোমিটার, যা পরিণত হতে পারে সামুদ্রিক ঝড়ে। (২) ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত: দূরে গভীর সাগরে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বাতাসের একটানা গতিবেগ ৬২-৮৮ কিমি। বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না, তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ বিপদে পড়তে পারে। (৩) ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত: বন্দর ও বন্দরে নোঙর করা জাহাজগুলো দুর্যোগকবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বন্দরে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঘূর্ণি বাতাসের একটানা গতিবেগ হতে পারে ৪০-৫০ কিমি।

(৪) ৪ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত: বন্দর ঘূর্ণিঝড় কবলিত। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ৫১-৬১ কিমি। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রস্তুতি নেওয়ার মতো তেমন বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। (৫) ৫ ও ৬ নম্বর বিপদ সংকেত: ঝড়ো বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিমি। ঝড়টি বন্দরকে বামদিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। (৬) ৭ নম্বর বিপদ সংকেত: ঝড়ো বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২-৮৮ কিমি। ঝড়টি বন্দরের ওপর বা কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

(৭) ৫, ৬ ও ৭ নম্বর সংকেত একই মাত্রার। এখানে শুধু পার্থক্য হলো ঝড় কোন দিক দিয়ে যাবে তার ওপর। (৮) ৮ নম্বর মহাবিপদ সংকেত: বন্দর সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিমি বা তার বেশি হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি উপকূলকে বামদিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করতে পারে। (৯) ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত: বন্দর সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিমি বা তার বেশি হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি উপকূলকে বামদিকে রেখে উপকূল অতিক্রম করবে।

(১০) ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত: বন্দর সর্বোচ্চ তীব্রতার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত। বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিমি বা তার ঊর্ধ্বে হতে পারে। প্রচণ্ড ঝড়টি বন্দরের ওপর বা কাছ দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে। তেমনিভাবে ৮, ৯ ও ১০ নম্বর বিপদ সংকেতের মাত্রাও প্রায় একই রকম। (১১) ১১ নম্বর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংকেত: আবহাওয়া বিপদ সংকেত প্রদানকারী কেন্দ্রের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ব্রিটিশ শাসনামলে এবং বাংলাদেশের শাসনামলে তৈরি পর্যায়ক্রমিক এই সংকেতব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সংকেতব্যবস্থা থেকে একটু ভিন্ন। তারপরও যুগোপযোগী হওয়ার কারণে এসব সংকেতের অর্থ জানা থাকলে সতর্কতা অবলম্বন করতে আরও সহজ হবে। কাজেই সতর্কতা সংকেতের তাৎপর্য শুধু ঝড়ের সময়ে না হয়ে সারাবছর এবং শুধু আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, পৌর প্রশাসনসহ সরকারি-বেসরকারি সবপর্যায় থেকে সবার কাছে ভালোভাবে বার্তাটি শিখিয়ে-পড়িয়ে ও বুঝিয়ে দিতে হবে। তাহলেই মৃত্যুর সংখ্যা যেমন কমে ১০ লাখ থেকে সর্বনিম্ন ২৪ জনে নেমে এসেছে, তা একেবারে শূন্যের কোটায়ও আনা সম্ভব হবে।

এবারের ঘূর্ণিঝড় রেমালের বিষয়টি আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রায় দুসপ্তাহ আগে থেকেই পূর্বাভাস দিয়ে আসছিল। সে জন্য ধারাবাহিকভাবে সিগনালিং বিষয়ে সতর্কতা ও প্রচার এখানে একটি বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পূর্বাভাসের তথ্যানযায়ী কোথায় কি পরিমাণ ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টিস্নাত, বাতাসের গতিবেগ, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা গেছে যাতে জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি অনেকাংশে কমে গেছে। সে জন্য রেমালে উপকূলীয় অপ্রতিরোধ্য ক্ষয়-ক্ষতি তো হয়েছেই; কিন্তু সিগনালিংয়ের প্রচার ঠিকমতো না হলে হয়তো আরও অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারত। সে জন্য সর্বশেষ খবরে সর্বোচ্চ আটজন মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এটাই সময়মতো ও সঠিকভাবে সিগনালিংয়ের প্রচার নিশ্চিত করার সুফল। আশাকরি তা ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি।

লেখক: কৃষিবিদ ও রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর, আমেরিকান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৭৮৯ সালের ৩০ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও সম্পদশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। যেসব রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অসাধারণ দূরদর্শিতার এবং সাহসিকতার ফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতাধর ও সম্পদের উচ্চ শিখরে উপনিত হয়েছে- তন্মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, থমাস জেফারসন, উড্রো ইউলসন, থিয়ডর রুজভেল্ট, হ্যারি এস ট্রুম্যান ও ডি আইসেন আওয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকান ইতিহাস গড়ার কারিগর ও অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কেনেডি একজন ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব, সুদর্শন ও অনলবর্ষী বক্তা। দ্বিতীয় সর্ব কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি। যিনি জন এফ কেনেডি নামে সুপরিচিত।

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি ১৯১৭ সালের ২৯ মে ম্যাসাচুয়েটমের ব্রুকলিনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জোসেফ প্যাট্রিক কেনেডি। তার বাবা প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার মায়ের নাম রোস এলিজাবেথ। জন এফ কেনেডি ১৯৪০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় টর্পেডো স্কোয়াড্রন-২-এর নৌ-কমান্ডারের দায়িত্ব সাহসিকতার সঙ্গে পালন করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কেনেডি ১৯৪৫ সালে নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে জ্যাকুলিন বোভিয়রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কেনেডি জানুয়ারি ১৯৪৭ থেকে জানুয়ারি ১৯৫৩ সালের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ডেমোক্রেটদের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরে তিনি ১৯৫৩ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৯৬০ সালের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই প্রথম আইরিশ আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। কেনেডি একমাত্র আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি ‘প্রোফাইল ইন ক্যারেজ’ বই লেখায় সাহিত্যিক হিসেবে পুরিৎজাত পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী হিসেবে কেনেডি মনোয়ন পান। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। ইলেকট্রলাল কলেজ ভোটে কেনেডি ৩০৩ ভোট এবং নিক্সন ২১৯ ভোট পান।

জন এফ কেনেডি ১৯৬১ সালের ২০ জানুয়ারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স মাত্র ৪৩ বছর। প্রবীণ রাজনীতিবিদদের পর কেনেডির আগমনে হোয়াইট হাউস যেন তারুণ্যের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে।

১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর, গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক কিউবায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসানো হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র কিউবা থেকে উৎক্ষেপণ করা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অনেকাংশে আঘাত হানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত কিউবার এ অবস্থান মেনে নিতে পারছিল না। যুক্তরাষ্ট্র জানতে পারে ১৯৬২ সালের জুলাইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র চালান পাঠানো শুরু করেছে। কিউবা দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের মাধ্যমে ২৯ আগস্টের মধ্যে নতুন সামরিক নির্মাণ এবং সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদদের উপস্থিতি রিপোর্ট করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৪ অক্টোবর একটি উৎক্ষেপণ সাইটে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উপস্থিতি রিপোর্ট করা হয়েছিল। ১৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও উপদেষ্টাদের এক জরুরি সভা আহ্বান করেন। অধিকাংশ উপদেষ্টারা কিউবায় আক্রমণের পক্ষে মতামত দিলেও কেনেডি বিশ্বশান্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে কিউবা আক্রমণের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করেন। ২২ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট কেনেডি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রতি ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় মাত্রার সামরিক সতর্কতা জারি করেন। ২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্রের আরও সোভিয়েত চালান ঠেকাতে নৌ ‘সংগনিরোধ’ বা নৌ-অবরোধ আরোপ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৪টি কিউবাগামী জাহাজ দেশে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দুই পরাশক্তি পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার মুহূর্তে কেনেডি ও ক্রুশ্চেভ চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বার্তা বিনিময় হয়েছিল। ২৮ অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ফাস্ট সেক্রেটারি নিকিতা ক্রুশ্চেভের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর কিউবা থেকে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮ অক্টোবর বিকেল থেকেই কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ভেঙে ফেলা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বক সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬২ সালের ২০ নভেম্বর কিউবা থেকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার এবং যুক্তরাষ্ট্র একই সময় তুরস্ক ও ইতালি থেকে জুপিটার ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে নেয়। উপরোক্ত সমঝোতা চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সমগ্র বিশ্বকে একটি অবশ্যম্ভাবী পারমাণবিক যুদ্ধ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যা কেনেডির অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এবং কূটনৈতিক সাফল্য বলে বিবেচিত হয়। কিউবা সংকটের শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি হয় (সূত্র: সম্পাদক, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের বিভীষিকাময় স্মৃতি, বিশ্বে ৭ কোটি মানুষের ভয়াবহ মৃত্যুর আলোকে কেনেডি হৃদয় দিয়ে বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোতে - যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য পারমাণবিক পরীক্ষা সীমিতকরণ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে, ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো যাবে। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে এবং জলরাশির নিচে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো নিষিদ্ধ করা হয়।

আমেরিকার পূর্ববর্তী সরকারের সময় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.২৫ শতাংশ এবং কেনেডি সরকারের সময় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫ শতাংশে উন্নিত হয়। তৎকালীন সময় বেকারত্বের সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়নি।

১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের নেতৃত্বে আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। ১৯৬৩ সালের ১১ জুন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি টেলিভিশন ভাষণে বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ও ভোটদানের ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সব নাগরিকের সমান অধিকার সংরক্ষণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালে ২৩ আগস্ট, লিংকন মেমোরিয়ালের সামনে কয়েক লাখ লোকের বিশাল জনসভায় ড. মার্টিন লুথার কিং এক ঐতিহাসিক ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন, পরবর্তীতে তাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমন্ত্রণে, জনসভা সমাপ্ত হওয়ার পরই লুথার কিংসহ নেতারা হোয়াইট হাউসে জন এফ কেনেডি স্বাগত জানান এবং তাদের দাবির প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর, টেক্সাসের ডালাসে এক মোটর শোভা যাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। ডালাসের আকাশে কালো মেঘ, তখন দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। গাড়ির বহর ডিলে প্লাজা অতিক্রম করছিল। পর পর দুটি গুলি, দ্বিতীয়টি তার মাথায় লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি গাড়িতে লুটিয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে পার্কল্যান্ট হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৩০ মিনিট পর কর্তৃপক্ষ জন এফ কেনেডিকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে লি হার্ভে অসওয়াল্ডকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আমেরিকার নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য ছিলেন। ২৪ নভেম্বর পুলিশের হেফাজতে থাকাকালে একটি নাইট ক্লাবের মালিক জ্যাক রুবির গুলিতে লি হার্ভে অসওয়াল্ড নিহত হন।

আমেরিকান নাগরিক অধিকার আইনের প্রধান রূপকার ও বিশ্বশান্তি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম মহানায়ক জন এফ কেনেডির হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্র তথা বিশ্বের ইতিহাসে অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখক: প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় চার নেতা পরিষদ ও কলামিস্ট।

আভিধানিক অর্থে ক্রলিংয়ের বাংলা অর্থ হলো- হামাগুড়ি। আর পেগের মানে হলো আটকানো পেরেক বা খুটা। এবার এই যে মানি মার্কেটে ক্রলিং পেগ পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি বলার আগে ডলারের দাম ওঠানামা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ডলারের হার নির্ধারণ করা হতো। এতে দেখা গেছে, যে হার নির্ধারণ করে দেওয়া হতো, তাতে ডলারের সরবরাহ কম বলে খোলা বাজারে (কার্ভ মার্কেট) অধিক হারে ক্রয়-বিক্রয় হতো এবং এই কারণে মানি মার্কেটে অনাহুত সমস্যাসহ নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি হতো। তাছাড়া অধিক হার বা দর পাওয়ার আশায় প্রবাসীরা এই খোলা বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়ত বিধায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স তথা ডলার বেহাত হয়ে যেত, যা সরকারের ঘরে আসত না। এদিকে এ বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরে আইএমএফ বলে আসছে, ডলারের রেট এভাবে নির্ধারণ না করে মুদ্রা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। এ ক্ষেত্রে ডলারের হার চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে একটি পয়েন্টে নির্ধারণ হবে। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক প্যারামিটার বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পথে আগায়নি; কিন্তু এবার আইএমএফের কথা না মেনে উপায় ছিল না। কেননা তুমি তো জানো, বাংলাদেশ অনেকাংশে বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল। তাই শর্তানুযায়ী কাম্য ঋণ পাওয়ার স্বার্থে একরকম বাধ্য হয়ে এই ক্রলিং পেগ পদ্ধটি প্রবর্তন করতে হয়; কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ক্রলিং পেগের আওতায় মুদ্রা বাজারে ছেড়ে দেওয়া হলেও সুতার গুটি কিছুটা হাতে থাকে। এখানে একটি কথা না বললেই নয়। মূলত অস্থিতিশীল মুদ্রা বাজারে সমতা আনতে এই আপৎকালীন ক্রলিং পেগ ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে ডলারের দাম তলানিতে গিয়েও ঠেকবে না। আবার আকাশচুম্বীও হবে না। আবার তোমার কথায় ফিরে আসি। রূপক অর্থে যদি বলি, তাহলে বলতে হয় যে এই ক্রলিং তথা হামাগুড়ি দিয়ে ইচ্ছে করলেই বহুদূর আগানো যাবে না। এর একটি সীমারেখা অর্থাৎ একটি খুটা গাড়া আছে। এগোতে গেলে বড়জোর সেই সীমারেখা বা খুটা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। আর তাই ক্রলিং ও পেগের আওতায় এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে ক্রলিং পেগ। এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য, আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় এতদিন প্রতি ডলার ১০৯.৫০ কিনে সর্বোচ্চ ১১০.০০ টাকা বিক্রি করতে মানি মার্কেটকে বলা হতো। পূর্বেই বলেছি, বেশির ভাগ ব্যাংক এ হারের প্রতি অনীহা এবং বলতে গেলে তেমন মানেনি। তাই আইএমএফের শর্তসহ সবকিছু বিবেচনায় এনে এক লাফে ৭.০০ টাকা বাড়িয়ে ১১৭.০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যদি ঘুরিয়ে বলি, তাহলে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, খুটা তথা পেগ সংবলিত হার ১১৭.০০ টাকা; এর বেশি আর আগানো যাবে না।

ডলার বা অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমন- হার্ড পেগ এবং সফট পেগ। বস্তুত হার্ড পেগ পদ্ধতি সরকার তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার হার নিজেই ঠিক করে দেয়, যা আগে করা হতো। কিন্তু সফট পেগ পদ্ধতি মুদ্রা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলেও সরকার তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভাব্য হার নির্ধারণ করে দিতে পারে। আর এই সূত্র ধরে ক্রলিং পেগের কথা উঠে আসে। তা ছাড়া ডলারের মান সম্পূর্ণ বাজারমুখী রাখতে হস্তক্ষেপবিহীন ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবহার করা হয়। এতে দেশের অর্থনীতি ও মুদ্রা বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডলারের দাম ওঠা-নামা করে। আসলে দোস্ত আজিজ, এতক্ষণ যত কথাই বলি না কেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক, বলতে গেলে খুব একটা সুবিধার নয়। আর তাই হার্ড পেগ বা সফট পেগ বা ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট পদ্ধতি যাই বলো না কেন; বর্তমানে দেশের মূল্যস্ফীতিসহ মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রকট আকার ধারণ করেছে বলেই ক্রলিং পেগ পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি বছরের বিগত সময় ধরে কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও হঠাৎ করে এখন ডলার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে, যে কথা তুমি আমাকে ফোনে বলেছিলে। দেখা যাচ্ছে, ভালো করতে গিয়ে উল্টো ফল। এই ক্রলিং পেগের কারণে নতুন দর নির্ধারণের পর কার্ব মার্কেট থেকে বলতে গেলে ডলার উধাও হয়ে গেছে। কোথাও ডলার পাওয়া যাচ্ছে না। মুদ্রা বাজারে ডলারের সংকটে বৈদেশিক বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। আমদানির ক্ষেত্রে এলসি খুলতে ব্যবসায়ীদের গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত দর ১১৭ টাকা হলেও বাস্তবে ১২৪ থেকে ১২৫ টাকার নিচে কোনো ব্যাংক এলসি খুলতে চাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, মুদ্রা তথা ডলার বাজারে হঠাৎ এ অস্থির পরিস্থিতির কারণে কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যই নয়- দেশের মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রেও বড় ধরনের প্রভাব ফেলার আশঙ্কা আছে। আর এই কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এর মধ্যেই সে আলামতও দেখা যাচ্ছে, বলতে গেলে সব জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বগতি। ইতোমধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। যাহোক, আগেই কিছুটা আলোকপাত করেছি যে গত ০৮/০৫/২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এক ধাপে ডলারের বিনিময় হার ৭ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। তাতে ১১০ টাকার স্থলে ১১৭ টাকা আন্তঃব্যাংক দর নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আশ্চর্য বিষয় হলো, এ ঘোষণার পরদিন থেকেই খোলাবাজার থেকে ডলার এক প্রকার উধাও হয়ে যায়। এতে বিদেশগামী যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন। তবে অতিরিক্ত দাম দিলে কোথাও কোথাও ডলার পাওয়া যাচ্ছে। আর ব্যাংকগুলোতেও ডলার সংকট সৃষ্টি হওয়ায় বেশির ভাগ ব্যাংক এলসি খুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। আরেকটি কথা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ঘোষণার কারণে ভবিষ্যৎ মুনাফা পাওয়ার আশায় অসাধু ব্যবসায়ীরা ডলার মজুতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বিধায় বলতে গেলে ডলার সোনার হরিণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশে যাতায়াত ও চিকিৎসার খরচ মেটাতে খোলাবাজারে ১ ডলারের জন্য ১২৮ টাকা পর্যন্ত ক্রেতাদের পকেট থেকে চলে যাচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত হারে ডলার কেনার বিষয়ে সতর্ক করার পরও ব্যাংকগুলোয় ডলারের সংকট আরও গভীর হয়। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের চেয়ে প্রায় ১৫ টাকা বেশিতে, অর্থাৎ প্রতি ডলার ১২৮ টাকায় বিক্রি হতে থাকে। খোলাবাজারে ডলারের এ রেকর্ড পরিমাণ দাম সম্পর্কে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উচ্চ হারে ডলারের লেনদেনের পেছনে থাকা অবৈধ ডলার ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে তথ্য নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর এই ডলার সংকটের কারণে ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী আমদানির এলসিও খুলতে পারছেন না, যা অর্থনীতির জন্য শুভ নয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী জানা যায়, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের আমদানি কমার হার ছিল ১৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গত ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানি কমার হার প্রায় ৩০ শতাংশে পৌঁছে। আর ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রতি মাসে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি হতো, বর্তমানে হচ্ছে তার অর্ধেক। আর এর জের হিসেবে চাহিদা অনুযায়ী মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করতে না পারায় দেশের অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে; যা প্রকারান্তরে অর্থনীতির চাকা প্রায় স্থবির করে তুলছে।

এ প্রেক্ষাপটে তথ্য মতে জানা যায়, ডলার বাজার কিছুটা স্থিতিশীল ছিল গত কয়েক মাস। তবে ব্যাংকগুলো কখনোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত দরে এলসি খুলতে আগ্রহী ছিল না। কেননা তারা কাগজপত্রে যে দর দেখায়, বাস্তবে তার চেয়ে বেশি দিতে হয়। আর ১১০ টাকার নির্ধারিত দর থাকার সময় কোনো ব্যাংক এ দরে এলসি খুলতে সম্মত হলেও অতিরিক্ত টাকা দিলেই কেবল এলসি খুলতে রাজি হতো এবং এ ক্ষেত্রে খোলাবাজার থেকে অতিরিক্ত ডলার কিনে দিতে হতো। তারা জানান, ঋণপ্রবাহ সংকুচিত হওয়া; সুদহার বৃদ্ধি; ডলার সংকট ও ডলারের বিনিময় হার নিয়ে নৈরাজ্যর কারণে প্রত্যাশিত মাত্রায় ঋণপত্র (এলসি) খুলতে না পারা; গ্যাস সংকট এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবে বিক্রি কমে যাওয়াসহ বহুমুখী সংকটে বেসরকারি খাত এখন বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে। তাই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে দেশের ব্যাংক খাতের আর্থিক ভিত আরও বেশি নড়বড়ে হয়ে উঠবে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতেও দেশের ব্যাংক খাতে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল সর্বোচ্চ ৮৫ টাকা; কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রলিং পেগের আওতায় অনুমোদিত দর অতিক্রম করে প্রতি ডলার ১২৮ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। অবশ্য ঘোষিত দরে দেশের কোনো ব্যাংকেই ডলার মিলছে না। এদিকে আমদানিকারকদের কাছ থেকে ব্যাংকগুলো ডলার প্রতি ১২৪-১২৫ টাকাও আদায় করছে বলে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে। আর এটি যদি হিসাব করি, তাহলে দেখা যায়, এ সময়ে ডলারের বিনিময় হার বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। আর এই বিনিময় হার নিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে দেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সভাপতি বলেন, ‘বাজারভিত্তিক সুদহার চালু করায় নতুন করে বিনিয়োগ বাড়বে না। একই সঙ্গে খরচ বাড়বে ব্যবসার। ডলারের দাম বাড়ায় রপ্তানিকারকরা কিছুটা লাভবান হলেও আমদানির খরচ বাড়বে। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের এ পদক্ষেপের ফলে কস্ট অব ডুয়িংস বিজনেস বা ব্যবসার খরচ বাড়বে বলে সেটা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ব্যবসার খরচ বাড়লে জিনিসপত্রের দাম আরেক দফা বাড়বে। নতুন করে তো বিনিয়োগ বাড়বে না বরং উল্টো খরচ বাড়বে। ডলারের দাম যেভাবে ওঠানামা করছে, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও নজরদারি বাড়াতে হবে। আর ডলারের সাময়িক ঘাটতি মেটাতে ব্যাংকগুলোতে ডলার সরবরাহ বাড়াতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। এর মধ্যে ডলার ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক মুদ্রার দর আরও বাড়ার খোঁজ পেয়ে গেছেন বিধায় তারা স্টক রাখার পরও ডলার ঘাটতির কথা বলছেন। বস্তুত খোলাবাজারে বিনিময় হার সব সময়ই ব্যাংকের চেয়ে বেশি থাকে। কখনো কখনো বাজার তদারকির অভাবে তা অস্বাভাবিক পর্যায়ে বেড়ে যায়। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলা হচ্ছে, নগদ ডলারের পর্যাপ্ত মজুত ও সরবরাহ ঠিক আছে। আর এখানে কে বিক্রি করবে বা কে করবে না, এটা তাদের নিজস্ব বিষয়। তা ছাড়া আরও বলা হচ্ছে, যে মানি এক্সচেঞ্জার ডলার পাননি, তারা ব্যাংকে গেলেই ডলার কিনতে পারবেন। কেননা ব্যাংকগুলোর কাছে এখন ৫ কোটি নগদ ডলার মজুত আছে। আসলে ডলারের এই অস্থিতিশীল পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন কর্নার থেকে কথার শেষ নেই। এ ব্যাপারে ডলারের দামকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়ে অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, সময় মতো ডলারের দাম বাজারভিত্তিক না করা এবং পুরো রপ্তানি আয় দেশে না আসায় সংকট যাচ্ছে না। তা ছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি কাটছে না ও আর্থিক হিসাবেও ঘাটতি বাড়ছে। ফলে ডলারের সংকট কাটছে না ও রিজার্ভের পতন হচ্ছেই। ডলারের দাম নির্ধারণে যে ধরনের নীতি নেওয়া হয়েছে, তার কোনোটাই টেকসই হচ্ছে না। এখন নতুন ক্রলিং পেগ পদ্ধতিও বাজারভিত্তিক না। ডলারকে চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে ওঠানামা করতে দিতে হবে। ব্যাংকগুলোকে প্রতিদিন দামের ঘোষণা দিতে হবে, এতে গ্রাহকরা পরিষ্কার ধারণা পাবেন। তা ছাড়া ডলার সংকট নিরসনে একটি পথনকশা করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক, যা মেনে নিলে সংকট নিরসন হওয়ার পথ সুগম হবে।

যত কথাই বলি না কেন, এ বিশ্বে ছোট-বড় মিলে প্রায় ১৯৫টি দেশ আছে। আর এমনও অনেক দেশ আছে, তারা পুরাপুরি পরনির্ভরশীল; কিন্তু আমরা তেমনটি নই। কেননা আমাদের অর্থনৈতিক শক্ত ভিত আছে। তাই মনে করি, ডলারের প্রবাহ বেড়ে গেলে এটি পশমিত হয়ে যাবে। আর অর্থনীতির এ ধরনের ওঠানামার ঢেউ শুধু গরিব বা উন্নয়নশীল দেশ নয়, উন্নত বিশ্বেও হয়ে থাকে। আসলে আমাদের বড় অভাব হলো আন্তরিকতা ও নৈতিকতা। এ ক্ষেত্রে সামাজিকই বলো, আর আর্থিকই বলো, কোনো কিছু ঘটলে তাই নিয়ে তিলকে তাল করার স্বভাব। আর এর সুযোগ নেয় কতিপয় সুবিধাবাদী চক্র।

পরিশেষে বলতে চাই, দেহ থাকলে যেমন রোগ হয়। তেমনই অর্থনৈতিক প্রপঞ্চতে মাঝেমধ্যে নেতিবাচক কিছু ঘটতে পারে; তাতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। আর এত খারাপ অবস্থা হয়নি যে বিশ্ব ব্যাংকের বাজেটরি সাপোর্ট বা আইএমএফের বেইআউট প্যাকেজের সাহায্য নিতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট সবাই যদি সচেষ্ট ও আন্তরিক হয়, তাহলে সমস্যা কেটে যাবে, তা কেবল সময়ের ব্যাপার। কেননা এ সংকট কাটার মতো যথেষ্ট পজিটিভ ভ্যারিয়েবল এ দেশে আছে। বস্তুত বিগত দুই বছর ধরে ডলারের সংকট চলছে। হয়তো এখন কিছুটা বেশি হয়েছে। বর্তমানে ক্রলিং পেগ চালু হলেও এটি সাময়িক। হয়তো কিছু দিনের মধ্যে ডলারের দাম পুরাপুরি মুদ্রা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে বলে অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। যাহোক দোস্ত আজিজ, কষ্ট করে যে আমার বাসায় এসেছো, তার জন্য আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। ও হ্যাঁ, তোমার জন্য এক হাজার ডলারের ব্যবস্থা করেছি। ফার্মগেটের মানি এক্সচেঞ্জার থেকে নিয়ে যেও। ধন্যবাদ আজিজ আবার আসবে। আশা করি কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরবে, ইনশাআল্লাহ।

লেখক: গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত

২০৪১ সালের রূপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ। যার স্তম্ভগুলো হলো- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট। পৃথিবীতে সব কিছুর উন্নয়ন ও মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষকে কেন্দ্র করে। সুতরাং মানুষ যদি স্মার্ট অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন ও ধীশক্তিসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হয় তবেই স্মার্ট বাংলাদেশ গঠিত হবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে একটি দেশের সঠিক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাজেট বিশেষ ভূমিকা রাখে।

দক্ষ জনশক্তি রূপান্তরের পর্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতিমুক্ত পরিচ্ছন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণের সুবিধা ও স্বচ্ছতা, স্কুল-কলেজ ও উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের সুব্যবস্থা করা। শুধু সুব্যবস্থা করলেই হবে না সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন করছেন কি না তা স্মার্ট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তদারকি করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে স্মার্ট পর্যবেক্ষণ কেমন হবে তা একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি- সুদূর চীন দেশে ডাক্তারিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি একজন শিক্ষার্থী। ছদ্মনাম রিফাত। পরীক্ষার হলে প্রবেশের আগে মোবাইল ফোন হোস্টেলে রেখে যেতে ভুলে যায়। অভ্যাসবশত মোবাইল ফোনটি তার প্যান্টের পকেটেই ছিল। সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মানুযায়ী মোবাইল ফোন পকেটে রাখা যাবে; কিন্তু বের করা যাবে না। পরীক্ষা চলাকালে রিফাতের মোবাইল ফোনে একটি নোটিফিকেশন আসে। যেহেতু মোবাইল ফোন সাইলেন্ট করা ছিল না, তাই নোটিফিকেশনের শব্দ হয়। রিফাত মোবাইল ফোনটি সাইলেন্ট করতে ক্ষণিকের জন্য মোবাইল ফোনটি পকেট থেকে বের করে মিউট করে আবার পকেটে রেখে দেয়। সর্বোচ্চ পাঁচ সেকেন্ডের এই কার্যকলাপ রিফাতের অজান্তেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যামেরাতে ধরা পড়ে এবং শনাক্ত হয়। সেমিস্টার ফাইনালের রেজাল্টের সময় রিফাত জানতে পারে পরীক্ষায় মোবাইল ফোনের অনৈতিক ব্যবহারের কারণে তাকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চীনে আর কোনো মেডিকেল কলেজে সে পড়াশোনা করতে পারবে না। এই ঘটনায় রিফাত কর্তৃপক্ষের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ পুনরায় ভিডিও পর্যবেক্ষণ করে দেখে বাস্তবিক অর্থে সেখানে ফোন বের করা ছাড়া নকল করার মতো কোনো কার্যকলাপ ছিল না। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ক্যামেরা যেহেতু শনাক্ত করেছে তাই নিয়মানুযায়ী তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রিফাতের রেজাল্ট ভালো থাকায় এবং পূর্ববর্তী কোনো অসদুপায় অবলম্বনের রেকর্ড না থাকায় শেষ পর্যন্ত রিফাতকে চীন থেকে বহিষ্কার না করে চীনে অন্য কোনো মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে অনুমতি দেওয়া হয়; কিন্তু ওই মেডিকেল কলেজে তার কোনো ছাত্রত্ব থাকল না। এই ঘটনার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচ্ছন্ন রাখতে জাতিগতভাবে চীনাদের সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পরীক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নজরদারির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে যেকোনো শিক্ষাই বিশ্বমানের হয়।

পত্রপত্রিকায় প্রায়ই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের খবর প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেড়ায় ক্ষেত খেয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। যা আমাদের শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করার একটি অন্যতম নিয়ামক। চীনের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা নগণ্য। তা ছাড়া স্কুল-কলেজসহ উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ওই দেশের তুলনায় অনেক অনেক কম। তাই পরীক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়টিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এআই মনিটরিং ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেওয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি। এবারের বাজেটে এআই মনিটরিং বাস্তবায়নের জন্য ধাপভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

আমি আমার জীবদ্দশায় স্কুল এবং কলেজে তিন ধরনের পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম চালু হতে দেখেছি। প্রত্যেকটি শিক্ষাক্রমেই ব্যবহারিক ক্লাসের বিষয়গুলো থাকলেও খুব কম স্কুল-কলেজেই ব্যবহারিক ক্লাসগুলো করানো হয়। ব্যবহারিক ক্লাস না করিয়েই পরীক্ষায় ব্যবহারিকের জন্য স্কুলপর্যায়ে মোট ১০০ নম্বর ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মোট ২০০ নম্বর দেওয়া হচ্ছে। যা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে আসছে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক ক্লাসের এই দুর্বলতা বিজ্ঞান শিক্ষায় দুর্বল শিক্ষার্থী তৈরি করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা ব্যবহার করে ব্যবহারিক ক্লাস উপযোগী ডিজিটাল মডিউল তৈরি করা সময়ের দাবি। এভাবেই প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবে। যা স্মার্ট বাংলাদেশের দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির ধাপভিত্তিক কার্যক্রমের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পর্যায়। এ ক্ষেত্রেও বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিকাশের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে। তাই প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে থাকতে হবে সরকারের নিবিড় পর্যবেক্ষণ। সাম্প্রতিককালের একটি জরিপ বলছে, প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে; কিন্তু বাংলাদেশের চাকরির বাজারে সাড়ে সাত থেকে আট হাজার দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহ করতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী শতকরা ৮০ ভাগ চাকরিপ্রার্থী কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং গণিত বিষয়ে খুবই দুর্বল। এই দুর্বলতা লাঘবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও দেশে গণিত শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

প্রযুক্তিনির্ভর কাজগুলোর অধিকাংশই বসে থেকে মাথা খাটানোর কাজ। ফলে এই খাতের দক্ষ জনবল যাতে অসুস্থ না হয় এ জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ জরুরি। পৃথিবীর জায়ান্ট আইটি কোম্পানিগুলোতে শরীরচর্চা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। জাতিকে সুস্থ রেখে স্মার্ট দেশ গড়তে খেলাধুলার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখা উচিত। এর জন্যও বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এগুলো ছাড়াও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো, রপ্তানি রেমিট্যান্স বাড়ানোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উন্নয়ন, ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ- এসবই এবারের বাজেট থেকে প্রত্যাশা। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তাই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা অব্যাহত রাখতেই হবে। এই খাত কর অব্যাহতি সুবিধা পেয়ে আসছে বিগত দশ বছর ধরে। ২০২৪ সালের জুন মাসে এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই দশ বছরে আমাদের যে অগ্রগতি সেখানে এখনো অনেক কিছু বাস্তবায়ন বাকি রয়েছে। পাঁচ বিলিয়ন ডলার আইটি এক্সপোর্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত হয়নি। আবারও আমরা নতুন সময় নির্ধারণ করেছি। তাই সময় এসেছে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের আইটি খাতের সহায়ক পরিবেশ আরও সুদৃঢ় ও জোরদার করার, যাতে আমাদের আইটি খাত একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে। নির্মিত হতে পারে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ।

লেখক: উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যারা এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হতে আগ্রহী তাদের উচিত বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে বুঝে বাস্তবতার আলোকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা। কেননা অতি আবেগ-তাড়িত হয়ে বা অন্য চাকরি না পেয়ে অথবা ভিন্ন কোনো কারণে সবকিছু না জেনে, না বুঝে বেসরকারি শিক্ষক হয়ে নিজের কর্মের ওপর সন্তুষ্ট থাকতে না পারলে ব্যক্তিগত সফলতা অর্জন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণসাধন মোটেই সম্ভব নয়। সফল শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য ও দক্ষ নাগরিককর্মী তৈরি হয় না। একজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আত্মনিবেদিত সুযোগ্য সফল শিক্ষক সারাজীবনে তৈরি করেন অগণিত সফল মানুষ। বিপরীতক্রমে একজন অনাগ্রহী ও অসন্তুষ্ট শিক্ষক নিজের জান্তে বা অজান্তে সারাজীবনে তৈরি করেন অগণিত অযোগ্য নাগরিক। উত্তম শিক্ষকতার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে আত্মমনোযোগী হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই বলছি, ভালোভাবে সবকিছু জেনে বুঝে ভেবেচিন্তেই হওয়া উচিত শিক্ষক, বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষক। এ জন্য প্রার্থীদের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উপস্থাপন করছি কিছু বিবেচ্য বিষয়।

মনে রাখতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পৃথক, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদ সম্পূর্ণ পৃথক, চাকরির আবেদনের চয়েজ লিস্টের প্রতিটি চয়েজ পৃথক। পদ শূন্য থাকলে নিজের যোগ্যতা ও ইচ্ছা অনুসারে বাড়ির পাশে, দূরে বা বহুদূরে, শহরে কিংবা গ্রামে অবস্থিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায়, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরাসরি বদলি হওয়ার কোনো সুযোগ বিদ্যমান নেই। কেন নেই সে ব্যাখ্যা অনেক বিস্তৃত ও অনেক বিতর্কিত। প্রতিষ্ঠান বদলের ন্যূনতম সুযোগটুকুও এখন আর নেই! সেটি পুনরায় আদৌ তৈরি হবে কি না, হলেও কতদিনে হবে তা অনিশ্চিত। বদলির কিংবা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সুযোগ যখনই হোক, যে নীতিমালা তৈরি করা হবে সে নীতিমালায় কে কতটুকু সুযোগ পাবে তাও অজানা।

কেউ কোনো দিন সুযোগ পেলেও তাকে অন্য একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যেতে হবে এবং সেটির ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির অধীনস্থ হয়েই চাকরি করতে হবে।

মোট শূন্যপদের বিপরীতে মোট প্রার্থীর সংখ্যা যাই থাকুক না কেন ভালো, সচ্ছল ও সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। নিবন্ধন পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও ভালো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেতে চাইলে একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার প্রয়োজন হবে। যাদের নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর তুলনামূলক কম তাদের আরও বেশিসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে নিজের বাড়ির আশপাশে অবস্থিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে এবং অনেক দূরদূরান্তে অবস্থিত একাধিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন।

যে প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করুন না কেন; ধরে নিতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানেই আপনার চাকরি হবে এবং আপনি অবশ্যই সেখানে চাকরি করতে যাবেন। তাই একজন প্রার্থীর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চয়েজ করে সিলেকশন করা বা আবেদন করা উচিত।

১। নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বেশি বা মেরিট পজিশন আগে না থাকলে বেশি ভালো বা সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। সেক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক আবেদন করার প্রয়োজন হতে পারে।

২। নিজের এলাকায় ও কম দূরে অবস্থিত যাতায়াত সুবিধা-সংবলিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পছন্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষ করে যাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা আছে এবং যারা মহিলা প্রার্থী তাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজের বাড়িতে থেকে কম বেতন পেলেও টিকে থাকা যায় এবং অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়।

৩। প্রতিষ্ঠানের সুনাম, অবস্থা, অবস্থান, কর্মপরিবেশ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সন্তোষজনক কি না তা জেনে নেওয়া। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকলে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার পরিমাণও সাধারণত কম থাকে। এমনকি বৈধভাবে প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগও কম থাকে।

৪। আবেদনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পদটি এমপিওভুক্ত শূন্যপদ কি না, এ পদের বিপরীতে কাম্য শিক্ষার্থী আছে কি না, কোনো মামলা-মোকদ্দমা আছে কি না, এমপিওভুক্ত হবে কি না, হলে কতদিন লাগতে পারে তা নিশ্চিত হওয়া।

৫। কোনো কারণে নন-এমপিও পদে আবেদন করতে চাইলে তা জেনে বুঝেই করা। প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠান থেকে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় কি না, তা নিশ্চিত হওয়া। কারণ সরকারি আদেশ থাকার পরও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান থেকেই নন-এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমপরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় না!

৬। দূরবর্তী কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে হলে সেই প্রতিষ্ঠান ও এলাকা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনেশুনে দেখে নেওয়া। তদুপরি সেখানে যাতায়াত সুবিধা কেমন, থাকা-খাওয়ার সুবিধা আছে কি না, নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন, ছুটিতে বা প্রয়োজনে নিজের আপনজনের কাছে যাওয়া-আসা করা যাবে কি না, যেসব অসুবিধা আছে সেগুলো সহজে মেনে নেওয়া যাবে কি না, তাও বিবেচনা করা। প্রার্থী মহিলা হলে এসব বিষয় অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা।

৭। গ্রামে কিংবা শহরে যেখানে বসবাস করতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন সেখানকার প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া। শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শহরেও সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। শহরের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা কিছুটা বেশি থাকলেও জীবনযাপনের ব্যয় অনেক বেশি।

৮। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানে বা সহকর্মীদের সঙ্গে কর্ম করে আপনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন তা ভেবে নেওয়া।

৯। যে পদে আবেদন করবেন সেই পদের মর্যাদা কতটুকু, সরকারি বেতন স্কেল কী, বর্তমান মূল বেতন কত, অন্যান্য ভাতাদি পরিমাণ কত, মাসিক কর্তনের পরিমাণ কত, বিভিন্ন বোনাসের পরিমাণ কত, বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ কত, পদোন্নতির সুযোগ আছে কি না, অবসরের সময় কী পরিমাণ আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেতে পারে এবং অন্যান্য পেশার তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কতটুকু কম-বেশি ইত্যাদি জেনে নেওয়া।

১০। একাধিক স্তরবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদে যোগদান করলে কোন কোন স্তরে ক্লাস নিতে হবে, তা জেনে নেওয়া এবং সেই স্তরে ক্লাস নেওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছা ও যোগ্যতা আছে কি না বা থাকবে কি না তা ভেবে নেওয়া।

১১। আধুনিক শিক্ষকতায় কাজের ধরন-পরিধি কেমন, লেখাপড়ায় লেগে থাকতে ভালো লাগে কি না, শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য কতটুকু ও কর্মকালে ছুটি ভোগের বিধান কেমন, অন্যান্য পেশার তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কতটুকু কম-বেশি, নিজের যোগ্যতা ও মন-মানসিকতার সঙ্গে এই পেশা খাপ খায় কি না ইত্যাদি বুঝে নেওয়া।

১২। প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে (পুনরায় সুযোগ দেওয়া হলে) কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবস্থান বর্তমান প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবস্থানের তুলনায় অধিক ভালো কি না এবং সেখানে গেলে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে কি না, তা জেনে বুঝে নেওয়া।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে নিজের বিশেষ বিষয়গুলো সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ ও মনোপুত হলেই পছন্দ তালিকা তৈরি করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পদে আবেদন করা উচিত; যেন নিয়োগ পেলে যোগদান করার ব্যাপারে কোনোরূপ অনিহা না থাকে। কেননা নিয়োগ পেয়ে কেউ যোগদান না করলে একদিকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যদিকে একজন প্রার্থী নিয়োগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন! যেখানে চাকরি হলে আপনি যাবেন না সেখানে অহেতুক আবেদন করে অন্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা ও পদটি শূন্য রেখে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা মোটেও উচিত নয়। তাই সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান, থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, এলাকার মানুষ ও অন্যান্য সোর্স থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে সবদিক বিবেচনা করে এমন পদে বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা উচিত যেখানে নিয়োগ পেলে যোগদান ও কর্ম সম্পাদনে নিজের আগ্রহ থাকবে।

হাজার বছর ধরেই এদেশের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল। তখনকার শিক্ষকদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে, আত্মনিবেদিত হয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের কাছে শিক্ষকতা প্রায় শতভাগ ব্রত ছিল। তখনকার জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য মুখ্য ছিল না। তবে বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষকদের ন্যূনতম জীবন ধারণের প্রয়োজনেই শিক্ষকতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি অনেকাংশে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তথাপি আমাদের দেশের শিক্ষকদের বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য! বর্তমানে এমপিও-এর মাধ্যমে সরকার মাধ্যমিক স্তরের একজন প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষককে মূল বেতন দিয়ে থাকে মাত্র ১২ হাজার ৫০০ টাকা! উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের একজন প্রভাষককে প্রাথমিক মূল বেতন দেওয়া হয় ২২ হাজার টাকা। এ ছাড়া সব স্তরের শিক্ষকদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট অনধিক ৫ শতাংশ, বাড়ি ভাড়া ভাতা ১ হাজার টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা, উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ, বাংলা নববর্ষ ভাতা ২০ শতাংশ দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই মূল বেতন থেকে অবসর + কল্যাণ তহবিলের জন্য ১০ শতাংশ টাকা জমা রাখা হয়। নিয়মিত ২৫ বা ততোধিক বৎসর চাকরি করে অবসরে গেলে কল্যাণ + অবসর তহবিল থেকে সর্বশেষ মূল বেতনের প্রায় ১০০ গুণ টাকা পাওয়ার বিধান বিদ্যমান। উল্লিখিত সরকারি সুবিধার অতিরিক্ত কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সচ্ছলতা ও বিধি-বিধানের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠান সচ্ছল হলে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠান অসচ্ছল হলে সরকারি টাকার বাইরে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই পাওয়া যায় না! এই ডিজিটাল যুগে নিজেকে তৈরি করতে জানলে এর চেয়ে অধিক উপার্জনের বহুমুখী সুযোগ দেশে-বিদেশে অবারিত। বেসরকারি শিক্ষকদের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা কতদিনে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কতকালে কতটি প্রতিষ্ঠান সরকারি হবে তা আরও বেশি অনিশ্চিত। আমার দীর্ঘ অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে বারবার।

কেউ যদি ধারণা করেন, অন্যান্য চাকরির তুলনায় শিক্ষকতায় সময়, শ্রম ও মেধা কম দিতে হয় তো সেটি ভুল। শিক্ষকতায় কাজের পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত। নিত্যনতুন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয় প্রতিনিয়ত। আয়ত্ত করতে হয় অত্যাধুনিক পাঠদান ও মূল্যায়ন কৌশল। আত্মনিবেদিত থাকতে হয় সর্বক্ষণ। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্যাপনের জন্য ছুটির দিনেও আসতে হয় প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীর কল্যাণার্থে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে প্রকৃত শিক্ষকের কোনো ছুটি নেই। এসবই করা চাই অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে। শিক্ষকতা শিক্ষকের জন্য আনন্দদায়ক না হলে শিক্ষালাভ শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক হয় না, সফল হয় না। শিক্ষক হওয়ার আগে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে এসব।

মোট কথা হচ্ছে, না জেনে না বুঝে শিক্ষকতায় এসে কেউ যদি হতাশায় ভোগেন তো তিনি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন তেমনি শিক্ষার্থীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সবকিছু জেনে বুঝে, মেনে নিয়ে, মনে নিয়ে, তবেই আসা উচিত শিক্ষকতায় বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষকতায়। আমি বলতে চাচ্ছি, সবার শিক্ষক হওয়া উচিত নয়। যারা সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ভোগের চেয়ে ত্যাগে আনন্দিত, শিক্ষা অর্জনে ঐকান্তিক, শিক্ষাদানে উজ্জীবিত, মননশীল ও সৃষ্টিশীল, মহৎ চিন্তায় ও কাজে নিবেদিত, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিরলস, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অমর হতে ইচ্ছুক তাদেরই হওয়া উচিত শিক্ষক। তা না হলে এ মহৎ কাজে এসে সারাক্ষণ মন খারাপ করে, দাবি-দাওয়া করে, আন্দোলন করে, দলাদলি করে, অন্যকে দোষারোপ করে, অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, বিক্ষুব্ধ বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজের পেশাকে মন্দ বলে বলে মন্দ সময় পার করে; না হওয়া যায় শিক্ষক, না পাওয়া যায় আনন্দ, না পাওয়া যায় শান্তি!

লেখক: অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

‘অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়/আরওÑএক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে/আমাদের ক্লান্ত করে/ক্লান্ত ক্লান্ত করে’ পঙক্তিসমূহ কবি জীবনানন্দ দাসের লেখা ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতার অংশ বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী থেকে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সাদী মোহাম্মদ এই বিপন্ন বিস্ময়ের ক্লান্তির মর্মান্তিক শিকার! কেন এই বিপন্ন বিস্ময়ের ক্লান্তি? হঠাৎ করেই কি পারস্পরিক সম্পর্কের চ্যুতি ঘটে?

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারেই আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষত হয়েছে। প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের পর অকৃতকার্য কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে না পেরে কোমলমতি শিশুরা আত্মহত্যা করে। সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অবন্তিকা সিঁথির আত্মহত্যার ঘটনায় আমরা শঙ্কিত হই, অসহায় বোধ করি। নিজেকে ‘লড়াকু মানুষ’ হিসেবে বিশ্বাস করা মেয়েটি আত্মহত্যার মাঝেই জীবনের সমাধান খুঁজে পেল। গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্য অ্যারন বুশনেল নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় একটি পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত আত্মহত্যা আসলে কী বার্তা বহন করে?

আত্মহত্যার পশ্চাতে সহস্র কারণ থাকতে পারে। প্রশ্ন জাগে পরম ভালবাসার এই জীবন কীভাবে জাগতিক সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়! যে পৃথিবীতে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নানামাত্রিক মাধুর্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবারিত রূপ এবং পোশাক ও খাদ্যের বৈচিত্র্য। মহাজাগতিক আবেশের উন্মুক্ত একটি গ্রহে মানুষের বসবাস। তারপরও কেন আত্মহনন! ল্যাটিন ভাষায় সুই সেইডেয়ার থেকে আত্মহত্যা শব্দটির উৎপত্তি। আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বার বার মরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। নিজের প্রতি নির্দয় ও আগ্রাসী আচরণ করে। ঘুমের বঞ্চনা, খাদ্য গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। হতাশা, পাপবোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অনিশ্চয়তাবোধ, দ্বিধা এসব তাকে পেয়ে বসে। মৃত্যু সংক্রান্ত গান শোনা, ছবি আঁকা এবং লেখার আগ্রহ বেড়ে যেতে পারে। নিজের প্রিয় জিনিসপত্র নির্দ্বিধায় অন্যকে দিয়ে দেয়। এ ছাড়া নিজেকে আঘাত করার চিহ্ন শরীরে দেখা যেতে পারে।

মনোবিজ্ঞানে দুধরনের আত্মহত্যার বিষয়ে বলা হয়েছে। এক. হঠাৎ করে আবেগের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে পারে। যাকে বলা হয় ইমপালসিভ সুইসাইড এমন কোনো ঘটনা ব্যক্তির জীবনে ঘটে যার প্রাথমিক ধাক্কা সে সামলাতে পারে না ফলে আত্মহত্যার ভেতরে সমাধান খুঁজে নেয়। মূলত এ ধরনের আত্মহত্যা তারাই করে যাদের মানসিক সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। দুই. ব্যক্তি পূর্বে থেকে পরিকল্পনা করে সুইসাইড নোট লিখে ডিসিসিভ সুইসাইড সম্পন্ন করে। সব ধরনের বন্ধন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে এবং সুবিধামত একটি সময়ে ঘটনাটি ঘটায়। আত্মহত্যা প্রবণতার মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে: যৌতুক প্রথা, পারিবারিক কলহ, পরকীয়া, প্রেমে ব্যর্থতা, চাকরি হারানো, দরিদ্রতা, দীর্ঘদিনের বেকারত্ব, প্রতারণার শিকার, যৌন সহিংসতা এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া ইত্যাদি। সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়া, মাদকাশক্তের মতো সমাজবিরোধী আচরণ, ব্যবসায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন, প্রিয়জনের মৃত্যু, পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না পাওয়া, সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের তাচ্ছিল্যÑএসবও সমানভাবে আত্মহত্যা প্রবণতার জন্য দায়ী।

মানসিক সংগঠন নাজুক নয় অথচ সে-সব মানুষ নানা জটিলতায় ভুগছেন। যেমন: সিজোফ্রেজিয়ার অন্তত ১০টি ধরনের যেকোনো একটিতে, যাপিত জীবন তাকে কোনো দ্বন্দ্বের (আকর্ষণ-আকর্ষণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বিকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বিমুখী আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বন্দ্ব) মুখোমুখি করেছে। সেই দ্বন্দ্বের সমাধানে ব্যক্তি অপারগ। দীর্ঘদিনের ঘুমের বঞ্চনা; মাদকাশক্তের ক্লান্তি; ক্রমাগত ক্ষোভ জমে প্রক্ষোভমূলক উদাসীনতা, তৈরি হওয়া; তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে সাইবার বুলিং, ট্রল ইত্যাদির শিকার হওয়া। যেখানে ছড়িয়ে পড়ছে ভুল তথ্য, গুজব, ঘৃণাত্মক কথন এবং ডিপ ফেইকের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

মানসিক সংগঠন দুর্বল কিংবা ভঙ্গুরÑএটির বীজ লুকিয়ে রয়েছে অনেক গভীরে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে বড় হয়-সে-সময় মা যদি অনিশ্চয়তা, বিষণ্নতা এবং হতাশায় ভোগেন, তবে ওই শিশু বড় হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে না। আবার শিশু জন্মের পর সে যদি যথেষ্ট আদর-যত্নে বড় না হয়, তাহলেও তার মাঝে আত্মা এবং বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেবে।Ñভয়ানক একটি লক্ষণ সিজোফ্রেনিয়া বা ভগ্নমনস্কতার মূল কারণ বিষণ্নতা। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির মাত্রা ও জটিলতার ভার বহন করতে পারে না। প্রক্ষোভমূলক উদাসীন ব্যক্তির কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সে জীবন থেকে পালাতে চায়।

পৃথিবী থেকে আত্মহত্যা নির্মূল করা সম্ভব না হলেও এর সংখ্যা হ্রাস করা অসম্ভব নয়। আত্মহত্যা প্রতিরোধের ৪টি প্রমাণিত ও কার্যকর ইন্টারভেনশনের সুপারিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় রয়েছে-

* আত্মহত্যার সরঞ্জাম হাতের কাছে সহজলভ্য না রাখা (যেমন: কীটনাশক, আগ্নেয়াস্ত্র, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ইত্যাদি)

* আত্মহত্যা নিয়ে দায়িত্বশীল প্রতিবেদন প্রচারে গণমাধ্যমকে যুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান।

* কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক ও আবেগীয় জীবন দক্ষতায় পারদর্শী করা।

* আত্মঘাতী আচরণ দ্রুত শনাক্ত করা, যাচাই করা, ব্যবস্থা নেওয়া এবং ফলোআপ করা।

পিতা-মাতা অবশ্যই তার সন্তানকে এই বাস্তব সত্য জানাবেন যে, জীবনে যেমন হাসি-আনন্দ আছে তেমনি দুঃখ এবং বিষাদও রয়েছে, কাজেই যখন কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি আসবেÑসেটি কৌশলের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। নিজে না পারলে যাকে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত মনে হয় তার সাহায্য নিতে হবে। দীর্ঘদিন মন খারাপ পুষে রাখা যাবে না, যা থেকে বিষণ্নতার উৎপত্তি ঘটে। মন ভালো না থাকলে পছন্দের গান শোনা যেতে পারে, পছন্দের কারও সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। নিজের পছন্দ মতো রান্না করা যেতে পারে। জলের প্রবাহ এবং সবুজের সমারোহ রয়েছে এমন স্থানে বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে। মন খারাপ অবস্থা থেকে যে করেই হোক বের হতে হবে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের কার্যকর উপায় পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখা। আপনি আপনার সন্তান কিংবা আপনজনের ভেতরে এই বিশ্বাসটি প্রথিত করে দিন যে, ঘটনা যাই ঘটুক না কেন আপনি তার সঙ্গেই থাকবেন। একটি পরিবারে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং আস্থার ভূগোলটি নির্মাণ করা ও তা লালন করা অত্যন্ত জরুরি।

‘কিসে সুখ’-এ বিষয়ে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ৮৫ বছরের একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছে। ১৯৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি সুখের অন্বেষণ শুরু করেছিলো। গবেষণার ফলাফল বলছে, মূলত পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভালো একটি সম্পর্কই মানুষকে সুখী করে তুলতে পারে। পরিবার এবং বন্ধুত্ব মিলে সুন্দর একটি ‘সামাজিক সুস্থ্যতা’ তৈরি হয়। যে সুখ মানুষ ক্যারিয়ার, সলফতা কিংবা বিত্তের ভেতরে খুঁজে পাবে না। টেকনোলজির বরপুত্র র্স্টিভ জবস্ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ভালবাসা, প্রেম, মায়া আর মমতার স্বস্তিই শুধু তার সঙ্গে রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন।

শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও সরকারকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে সরকারকে অবশ্যই সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি স্তরের (উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত) জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পুরো বিশ্বেই গণতন্ত্র উল্টোপথে হাঁটছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ যেটাই হোক, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের অনুপস্থিতি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে না; ফলে সমাজে ক্ষোভ, অস্থিরতা এবং বৈষম্যের জন্ম হয়। এ সবের মাঝেই লুকিয়ে থাকে মানসিক ব্যাধিসমূহের বীজ। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার একান্ত জরুরি।

যুদ্ধক্ষেত্রে টোপযুক্ত ফাঁদ বলে একটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। মানুষের জীবনের দোলাচল যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম ভয়ানক নয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ সময়ে কে, কখন, কোথায়, কেন, কী উদ্দেশ্যে অন্যের জন্য লোভনীয় ফাঁদ পেতে বসে আছে? কেউ জানে না। প্রথমত অপরিচিত কাউকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত পরিচিত ব্যক্তির ফাঁদের বিস্তৃতি এবং ভয়াবহতা যতই গভীর ও ব্যাপক হোক না কেন-সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, জীবনের ঐশ্বর্য ধারণ এবং লালন করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য।

লেখক: সেক্রেটারি জেনারেল, পেন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

লার্নিং ইজ অ্যা নেভার-এন্ডিং প্রসেস। শেখার যেমন কোনো বয়স নেই, তেমনি শেখার কোনো শেষও নেই। যে কোনো বয়সে, যেকোনো অবস্থাতেই শেখার সুযোগ রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়তই শিখছিÑহোক তা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক। আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যে আমাদের শিক্ষিত করে তোলেÑসবক্ষেত্রেই এমনটাও নয়! আবার সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করলেই যে শিক্ষিত হওয়া যায়Ñএমনটাও নয়! তাই তো সুশিক্ষিত আর স্বশিক্ষিত শব্দ দুটির সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত পরিচিত হতে হয়।

দেশের মধ্যে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার যোগ্যতাটুকু অর্জন করামাত্রই প্রচেষ্টারত থেকেছি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হয়ে জনগণের সেবক হওয়ার। মহান সৃষ্টিকর্তা প্রথমবারের চাকরিযুদ্ধেই সফল হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল এমনটাই। আজ চাকরির বয়স প্রায় আঠারো বছর। নির্ধারিত মৌলিক প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের বাইরেও পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক প্রশিক্ষণ নিয়েছি। বিভিন্ন ইউনিটে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিচিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়েছি। প্রতিনিয়তই শিখছি, নিজেকে শাণিত করছি।

সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। সকল শ্রেণি-পেশার ছোট-বড় মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। ধর্মীয় উৎসবে সব ধর্মাবলম্বী মানুষের মাঝে যেতে হয়। রাষ্ট্রাচার আর দেশীয় উৎসব-ঐতিহ্যে নিবেদিতপ্রাণ হতে হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ’। আবার সংবিধানের ২১(১) ধারায় বলা হয়েছে, ‘সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।’ ২১(২) ধারায় বলা হয়েছে, ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’

পুলিশ আইন, ১৮৬১ (১৮৬১ সালের ৫ নংআইন) এর ২২ ধারায় উল্লেখ আছে, ‘এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ কর্মচারী সর্বদা কার্যে রত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যেকোনো সময় জেলার যেকোনো স্থানে তাহাকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে।’ শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতির মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ পুলিশের সেবাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধা এবং করোনাকালীন সম্মুখ যোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যদের চব্বিশ ঘণ্টার সতর্ক দৃষ্টি আর আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই জনসাধারণের স্বাভাবিক এবং নিরাপদ জীবনযাপন অনেকটাই নিশ্চিত হয়।

এমনই একদিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পাশের মসজিদে মাগরিবের আজান পড়ে। নামাজের সময়ে মসজিদে গিয়ে পোশাক পরিহিত অবস্থায় জামাতে নামাজ আদায় করি। অবশ্য আমি একা নই, সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা এবং আমার পেশার কয়েকজন কনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। গল্পের মূল অংশের আলোচনায় তাদের পরিচয় আর নাই দিলাম। নামাজ শেষ হতে না হতেই হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে এবং ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। বের হতে না পেরে অগত্যা মসজিদেই বসে রইলাম। মসজিদের বেশ কয়েকজন মুসল্লি নামাজ শেষ করে বৃষ্টির কারণে বাইরে যেতে না পেরে আমাদের সঙ্গে বসে রইলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম এবং সঙ্গে বসা মুসল্লিদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন, রাতে কোনো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই হয় কি-না, মানুষ রাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারে কি-না, তাদের জীবন-জীবিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিরাপদ কি-না, সন্তান-মা-বোন রাস্তাঘাটে নিরাপদ কি-না, স্থানীয়ভাবে কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি-না, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে কোনো ঘাটতি আছে কি-না, ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারছে কি-না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমার বাম পাশে বসা একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের কৃষক, পড়নে তার লুঙ্গি আর গায়ে পুরোনো ফুলহাতা জামা, মুখমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। লক্ষ্য করলাম আমাদের আলোচনা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। আমাদের আলোচনার মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে বলে বসলেন, ‘স্যার, জনসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু মানুষ বাড়েনি তো।’ প্রথমদিকে বুঝতে পারলাম না, কিছুটা অবাকই হলাম। প্রাথমিকভাবে তাকে অস্বাভাবিক হিসেবেই ধরে নিলাম; কিন্তু দ্বিতীয়বার একইভাবে দৃঢ়চিত্তে বললেন, ‘স্যার, জনসংখ্যা, বেড়েছে কিন্তু মানুষ বাড়েনি।’ ততক্ষণে আমার সম্বিত ফিরে পাওয়ার মতোই। মনে হলো শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো, গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেলো। যেহেতু আমার বামপাশে শরীর ঘেঁষেই বসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার হাতটা ধরলাম। আমার উপলব্ধি হলো যে, ইনিই তো প্রকৃত মানুষ। ‘জনসংখ্যা’ এবং ‘মানুষ’ নিয়ে এমন ভিন্ন ভাবনা কখনোই মাথায় আমার আসেনি। সর্বশেষ আদমশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন; যেখানে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। সত্যিই তো জনসংখ্যা বেড়েছে! কেবল বাংলাদেশেই নয়, সময়ের ব্যবধানে সারা বিশ্বের জনসংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃত ‘মানুষ’ তো বাড়েনি?

মানুষ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী জীব। আধুনিক মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন্স হলো হোমিনিনা উপজাতির একমাত্র বিদ্যমান সদস্য। কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণ করলেই কি মানুষ হওয়া যায়? মানুষের রয়েছে মন, মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলি। মনুষ্যত্ব হলো মানুষের চিরাচরিত বা শাশ্বত স্বভাব বা গুণ। যেমনÑদয়া-মায়া, ভালোবাসা, পরোপকারিতা, সহানুভ‚তি, সম্প্রীতি, ঐক্য ইত্যাদি। কিন্তু আমরা মানুষ হিসেবে নিজেদের কতটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি? তাছাড়া মনুষ্যত্বহীন কাউকে কখনোই ‘মানুষ’ বলে সমর্থন দেওয়া যায় না।

সেই কৃষক ভাইটি সেদিন মূলত জনসংখ্যার পরিমানগত নয়, বরং গুণগত মান অর্থাৎ মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে মানুষ হতে হলে যে মনুষ্যত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, মানবিক গুণাবলি অর্জন করা আবশ্যকÑবর্তমান সময়ে তার বড্ড ঘাটতি রয়েছে। নিঃসন্দেহে পরিসংখ্যানগতভাবে জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ‘মানুষ’ বাড়েনি। মানুষে মানুষে আজ ভ্রাতৃত্ববোধ হ্রাস পেয়েছে, একে অপরের সঙ্গে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, লড়াই, রক্তপাত, মৃত্যু, ধ্বংস আর অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। সেই ছোটবেলার মান্যতার কালচার এখন আর বুঝি নেই! পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান, আদর, ভালোবাসা যেনো অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে।

সেদিনের মতো দায়িত্ব পালন করে বাসভবনে ফিরে আসি। আজ বদলি সূত্রে কর্মস্থল পরিবর্তিত হয়ে অন্যত্র চলে এসেছি। কিন্তু আজও সেই কৃষক ভাইয়ের কথাটা মনের ভেতর গেঁথে আছে। মাঝেমধ্যেই কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় সেই কথাটা। এখনো মনে হলে উপলব্ধি হয় যে, আসলেই আমরা যেকোনো পরিস্থিতিতে যে কারো কাছেই শিখতে পারি। শেখার জন্য কেবলই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় না। জন্মের পর থেকে প্রতিটি মানবশিশুই তার পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করে। কেউ কেউ স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরোলেও পরবর্তী সময়ে সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র অর্জনকারীকেও ছাপিয়ে যায় জ্ঞান-গরিমায়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যে আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ সেই কৃষক ভাইটি। তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বললেই চলে, কিন্তু মানুষ ও জীবন সম্পর্কে রয়েছে গভীর দর্শন। তাই তো, সে একজন শিক্ষক আমার কাছে, আমাদের কাছে। একজন প্রকৃত ‘মানুষ’ও বটে!

লেখক: পুলিশ সুপার, নৌ-পুলিশ, সিলেট অঞ্চল

আগামী মাসের ১৬ অথবা ১৭ তারিখ বাংলাদেশে কোরবানির ঈদ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে কোরবানির গরু ছাগল বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। বিশেষত গরু-ছাগলের খামারগুলো অগ্রিম ক্রয়াদেশ নিয়ে ফেলেছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইনে এখন ব্যাপক সংখ্যক কোরবানির গরু-ছাগল বেচাকেনা হচ্ছে। এরপরও কদিন পরেই গরু-ছাগলের হাট বসবে, সারা দেশ থেকে ট্রাকবোঝাই করে গরু-ছাগল আনতে দেখা যাবে। এ বছর দুই কোটিরও বেশি গরু-ছাগল বিক্রি হবে বলে খামারিরা দাবি করছেন। বিশেষ করে যাদের গরু-ছাগলের ফার্ম রয়েছে তারা বলছেন এ বছর গত বছরের চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি গরু-ছাগল রয়েছে। সে কারণে তারা দাবি করছেন- যেন ভারতীয় গরু-ছাগল দেশে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়। আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে গরু-ছাগলের খামার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। অথচ কয়েক বছর আগে ভারতের গরু-ছাগলের দিকে কোরবানির সময় অনেককেই তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এখন সেই অভাব নেই বললেই চলে। তারপরও সারা বছর মানুষের মাংসের চাহিদা পূরণে খামারগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশে গরুর মাংস বেচাকেনা নিয়ে বড় ধরনের সিন্ডিকেট চলছে। কসাইরা কিছুতেই দাম ছাড়ছে না। মানুষও তাই সারাবছর মাংসের চাহিদা খুব একটা পূরণ করতে পারছে না। প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে গরু-ছাগলের মাংসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। কোরবানি উপলক্ষে নানা ধরনের খামারই শুধু নয়, সাধারণ কৃষক পর্যায়েও অনেকেই গরু-ছাগল লালন-পালন করে থাকে আর্থিক কিছুটা সচ্ছলতা দেখার জন্য। কিন্তু অনেক সময় কোরবানির ইজারা হাট-বাজারের সিন্ডিকেট নানা দুষ্টচক্রের হাতে এমনভাবে চলে যায় যে, কোরবানির গরু-ছাগলের দাম শেষ পর্যন্ত নাগালের বাইরে চলে যায় নাকি নিচে নেমে যায়- তা আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে নিন্দুকরা বলে যে, যাদের অঢেল অর্থ আছে, তারা বাজার কারসাজি করে ঈদের আগে হঠাৎ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার মাধ্যমে ছোট খামারি বা কৃষকের গরু-ছাগল কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে। এসব কম মূল্যে ক্রয়কৃত গরু-ছাগল সারাবছর বিক্রি করে তারা নিজেরা যেমন লাভবান হয়, কসাইরাও দেশব্যাপী গরুর মাংসের দাম অলঙ্ঘনীয় করে রাখে। এই সমস্যাগুলো বাংলাদেশে প্রাণীসম্পদ নিয়ে নানা চক্র মানুষের পকেট কাটার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সরকারের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় সুষ্ঠু কোনো বাজারব্যবস্থা তৈরি করতে পারছে না। বাজারে একটা অরাজকতা এই চক্র বজায় রাখছে। এর ফলে মানুষের আমিষের সংকট দূর করা যাচ্ছে না। আবার সরকারও দেশে চামড়া শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছে না। বেশ কয়েক বছর থেকেই কোরবানির চামড়া নিয়ে নানা গোষ্ঠী মাঠে তৎপর থেকে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু সরকার যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে, সেগুলোকেও কার্যকর করতে পারছে না। ফলে দেশে চামড়া শিল্প যেমন গড়ে উঠছে না, বিদেশে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা চামড়া রপ্তানি থেকে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছি না।

কয়েকটা পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ইপিবির তথ্য অনুসারে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০২ কোটি ডলার। তবে করোনার দুই বছর, অর্থাৎ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে রপ্তানি আয় অনেক কমে যায়। এই দুই বছরে যথাক্রমে ৮০ কোটি ও ৯৪ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৭১৩ মিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ শতাংশ কম। এই পরিসংখ্যানগুলো থেকে দেখা যায় যে, আমরা প্রতিবছর চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে লাভবান হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই বেশি হচ্ছি। অথচ বাংলাদেশ এক কোরবানিতেই যে পরিমাণ চামড়া উৎপাদন করে তা দিয়ে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা মোটেও কঠিন কোনো কাজ নয়। কিন্তু আমাদের চামড়া ব্যবসায়ের সঙ্গে যারা জড়িত তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই এই খাতটিকে শিল্পে গড়ে তুলতে খুব একটা আগ্রহী নয় বলেই মনে হয়।

কয়েক দশক আগেও আমরা কোরবানির চামড়া বিক্রি করে মোটামুটি ভালো অঙ্কের একটি অর্থ পেতাম। কোরবানিদাতারা পাড়ার গরিবদের মধ্যে সেই অর্থ বিতরণ করতেন। কয়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে গরিবরা তাতে ভালোই উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এখন কোরবানির চামড়ার কোনো অর্থই খুব একটা পাওয়া যায় না। অথচ এখন যেসব গরু-ছাগল কোরবানি দেওয়া হয়, সেগুলো হৃষ্টপুষ্টের দিক থেকে আগের চেয়ে অনেক ভালো। চামড়ার গুণগত মানও বেশ ভালো। কিন্তু চামড়া এখন আর আগের মতো কেউ কিনতে আসে না। নানারকম কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়, আবার নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়, যেগুলো অনেকটা বিনামূল্যেই চামড়া পেতে আগ্রহী থাকে। শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়া ব্যবসা এখন নেপথ্যে চলে গেছে। কেউ চামড়া নিশ্চয়ই ফেলে দেয় না, কিন্তু চামড়া বেচাও যায় না। বিক্রি করলেও তা ১০০-২০০ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। কিছু মহল এসব চামড়া সংগ্রহ করে লবণজাত করার মাধ্যমে বাণিজ্যের কোনো না কোনো ফাঁদ পেতে থাকে। এদের সঙ্গে ফড়িয়া, চামড়া ব্যবসায়ী, আড়তদারসহ আরও অনেকেই যুক্ত থাকতে পারেন, আছেনও হয়তো। কিন্তু কে এসবের খোঁজ রাখতে ঘুরে বেড়াবেন? এভাবে গোটা দেশের চামড়া ব্যবসাটি এখন নানা নামধারী প্রতিষ্ঠান, চক্র এবং ব্যবসায়ী মহল হাতিয়ে নিচ্ছে। তারাও নিশ্চয়ই ভালোই লাভ করছেন। কিন্তু কোথায় চামড়া নিয়ে কী যেন কী হয়ে যায় তার খবর কে রাখে? অথচ দুই-আড়াই কোটি চামড়া দুই-তিন দিনেই দেশের বাজারে সুষ্ঠু নিয়মনীতিমালার মাধ্যমে বিক্রি হলে হতদরিদ্র মানুষদের উপকারে আসত, দেশেরও চামড়া এবং চামড়াজাত শিল্পে বড় ধরনের আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা ঘটত, অসংখ্য মানুষ এই শিল্পে ভূমিকা রাখার সুযোগ পেত। বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে পৃথিবীর অন্যতম সেরা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পারত।

গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরে গিয়েছিলেন। জাপান বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়া শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানের আগ্রহে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। দেশে প্রায় ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে এসব জোনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধালাভের ব্যবস্থা করা আছে। আমাদের দেশের ট্যানারি শিল্পের পেছনে সরকার বহু বছর থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। কিন্তু যত ঘিই ঢালা হোক না কেন ট্যানারি শিল্পে ‘রাধার নাচন’ কেউ দেখতে পারছে না, বরং আমলা-কামলা ও ব্যবসায়ীরা মিলে যা সৃষ্টি করেছে তাতে পরিবেশ বিপর্যয়ের অভিযোগ বেশি শুনতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি ঘটবে তাও আশা করা যাচ্ছে না। সুতরাং সরকারের উচিত হবে জাপানসহ উন্নত দুনিয়ার যেসব চামড়া শিল্পোদ্যোক্তা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তাদেরকে এসব অঞ্চলে বড় ধরনের বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দেওয়া, একই সঙ্গে গোটা দেশের চামড়া শিল্পের আধুনিকায়ন, উৎপাদক পর্যায়ে লাভজনক ব্যবসা সৃষ্টি করা এবং উন্নত দুনিয়ার মতো এখানে চামড়া শিল্পজাত প্রতিষ্ঠান এবং বিপুল সংখ্যক কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। সেটি করলে দেশের চামড়া শিল্পও প্রতিযোগিতায় আসতে বাধ্য হবে। বাংলাদেশ এভাবেই এই বিশাল চামড়া ব্যবসায় ও শিল্প খাতে লাভবান হতে পারবে।

লেখক: ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষেক