ভৌগোলিকভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার পলাশী আম্রকানন আর বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা বা মুজিবনগর আম্রকাননের দূরত্ব সরাসরি ধরলে বড় জোর তিরিশ কিলোমিটার আর পাকা সড়কের ঘুরপথে ৮২ কিলোমিটারের বেশি হবে না। বাংলার ইতিহাসে এ দুই আম্রকাননের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই। এ দুই কাননের প্রথমটিতে প্রায় পৌনে তিনশ’ বছর আগে, ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের কাছে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। অপর আম্রকাননটিতে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পুনরুদিত হয়, ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

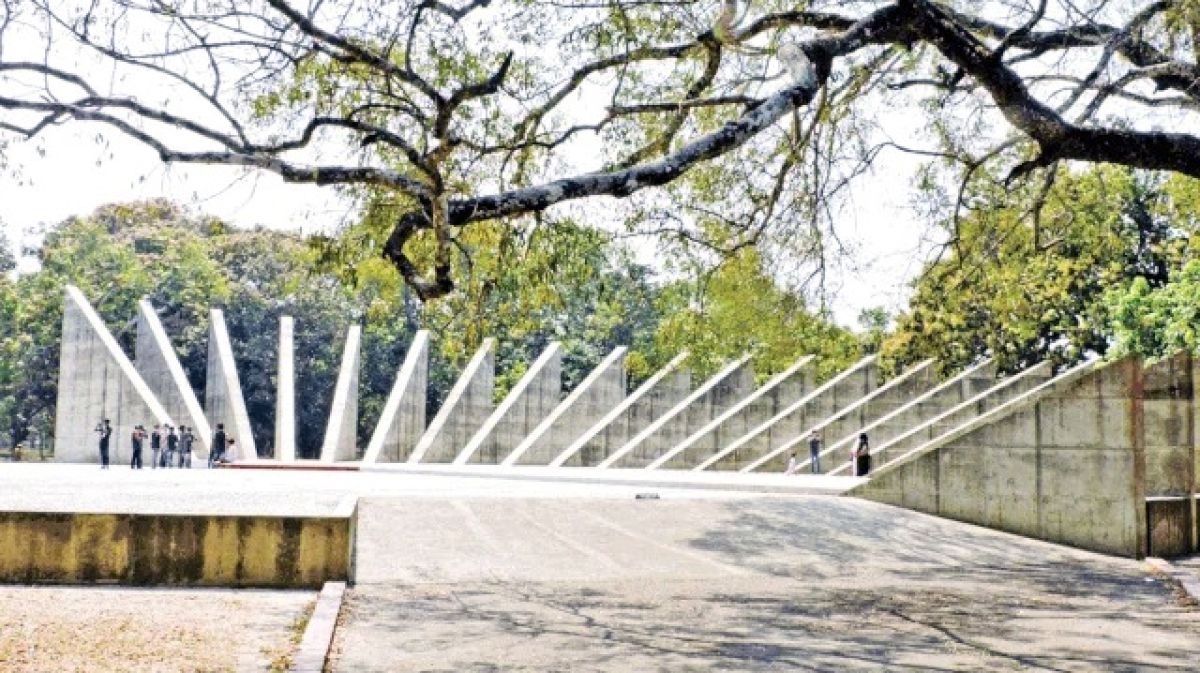

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে অনুযায়ী ইংরেজি সময় গণনার ভিত্তিতে ২৬ মার্চকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রটি আসে পরবর্তী ১০ এপ্রিল তারিখে। এ ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন এবং অনুমোদন করা হয়। এর ঠিক এক সপ্তাহ পর, ১৭ এপ্রিল তারিখে একটি যুদ্ধকালীন বিপ্লবী সরকার বা স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সরকার গঠনের মাধ্যমে সদ্যোজাত দেশটিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়। এদিন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকুঞ্জে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং যুদ্ধকালীন সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করে। তারপর থেকে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ হয় ‘মুজিবনগর’ আর ১৭ এপ্রিল দিনটি উদযাপন করা হয় ‘মুজিবনগর দিবস’ হিসেবে।

নবগঠিত মুজিবনগর সরকার শপথ নেয়ার পরপরই একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে জগৎ সভায় বাংলাদেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার উচ্চাকাক্সক্ষা বাস্তবায়নে সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত, যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার জন্যে একটা কায়েমি স্বার্থবাদী মহল যে-অবিরাম অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রতিহত করে এ ইতিহাসকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য মুজিবনগর সরকার বা দিবসের যথোপযুক্ত গুরুত্ব নির্ণয় ও স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ আর অধ্যবসায় নিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের উচিত বঙ্গবন্ধুসহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক সংগঠকদের সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণে রাখা।

স্মর্তব্য, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এক ভূমিধ্বস বিজয় অর্জন করে, কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক স্বৈরাচারী সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে অস্বীকার করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কিন্তু তার নাম আর দিকনিদের্শনাকে সামনে রেখেই বাঙলাদেশের সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক সরকার- মুজিবনগর সরকার- ১৯৭১-এর ১৭ এপ্রিল শপথ নিয়ে কার্যভার গ্রহণ করে। গণপরিষদের সকল সদস্য এদিন বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। এজন্য বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি আর তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস এক অভূতপূর্ব স্থান অধিকার করে আছে। কারণ অতীত হাজার বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম বাংলাদেশে তার ভূমিপুত্রদের একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একাত্তরের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশের সাত দিন পর, ১৭ এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলা নামের একটি ছোট গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়ার পর জায়গাটির নতুন নাম রাখা হয় মুজিবনগর এবং এটিই হয়ে ওঠে এ সরকারের সদরদপ্তর। একটি নতুন জাতির জন্ম আর তাদের প্রথম স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মাহেন্দ্রক্ষণটির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার জন্যে সেদিন ভারতসহ বিভিন্ন দেশের শয়ে শয়ে সাংবাদিক মুজিবনগরে এসে জড়ো হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সেদিন সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তার দিয়ে যাওয়া দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই সমস্ত কার্যক্রম চলছিল। প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি ছিলেন প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধুর নামই ঘোষণা করা হল সদ্যোজাত রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে। কিন্তু তিনি তখন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনোনীত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী তাজউদ্দিন আহমদকে। এ ছাড়া এম. মনসুর আলী বাংলাদেশের প্রথম অর্থমন্ত্রী, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান প্রথম স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, এবং পরবর্তী কালে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত খোন্দকার মোশতাক পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী, এবং আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী (তৎকালীন কর্নেল) বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। শপথ গ্রহণের পরপরই এ সরকার বেসামরিক প্রশাসন চালানোর পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা এবং তাদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক সমর্থন নিশ্চিত করা, এবং যুদ্ধের নির্মম, ক্লান্তিকর, কালো দিনগুলো থেকে দ্রুত মুক্তিলাভ নিশ্চিত করার জন্যে সর্বতোমুখী প্রয়াস চালাতে থাকে। অসীম দেশাত্মবোধ আর নজিরবিহীন বিচক্ষণতাই ছিল এই বিপুল কর্মযজ্ঞের পেছনকার মূল চালিকাশক্তি।

মুজিবনগর সরকার একটি নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা আর কুশলী সমম্বয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার অবচেতনে তাদের মনোবল চাঙা করে তুলেছিল এবং পুরো যুদ্ধকালে তদ্রুপ রেখেছিল। আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার সহযোগী নেতৃবৃন্দ, যারা মুজিবনগর সরকারে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে জাতিকে তথা জাতির চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধকে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে শুধু তুলেই নেননি, সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে সে-দায়িত্ব পালন করে জাতিকে পৌঁছে দিয়েছেন স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে। একাত্তরের এপ্রিলে শপথ গ্রহণের পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পূর্ণ বিজয় অর্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আট মাস ধরে এ সরকার দেশের সশস্ত্র যুদ্ধকে ক্রমবর্ধমানভাবে অব্যাহত রেখেছে। অনড়-অটলভাবে তারা তাদের প্রয়াস চালিয়ে গেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ভিত্তিস্বরূপ আমাদের জাতীয় ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য। ঘরে-বাইরে সব শত্রুর বিরুদ্ধে তারা অক্লান্ত যুদ্ধ করেছেন সর্বোচ্চ বীরত্বের সঙ্গে, তবে তার চেয়েও বড় কথা, যুদ্ধ চলাকালে পুরোটা সময় ধরে তারা আমাদের অবিকল্প মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনা অবিচলভাবে অনুসরণ করেছেন, এবং গণমানসে তার ভাবমূর্তি অম্লান রেখেছেন। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল গঠিত হওয়ার পর মুজিবনগর সরকার জাতির যুদ্ধপ্রয়াসে এক নতুন গুরুত্ব আর তাগিদের সঞ্চার করে। এর ফলে এমনকি সেই ধ্বংস ও মৃত্যুর মুহূর্তেও বাংলাদেশের জনগণের মনে যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে একটা দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি হয় এবং তারা আন্তর্জাতিক সমাজে তাদের দেশের অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করে।

মুজিবনগর সরকার গঠনের যুগান্তকারী পদক্ষেপটিকে বিজ্ঞজনেরা বিবেচনা করেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পূর্ণ বাস্তবায়নের পথে একটি যথোপযুক্ত সাংবিধানিক, যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে। মুজিবনগর দিবস আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি মাইলফলক সংগঠন। দিনটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রথমত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো আন্দোলন নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য সম্প্রসারণ, সেটা আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা। সেইসঙ্গে এটাও সারা বিশ্বের কাছে নিশ্চিত করা যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের ব্যাপারে মুজিবনগর সরকারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের এবং স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এসব লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুক্তিযুদ্ধের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করাটা মুজিবনগর সরকার জন্য যেমন অপরিহার্য ছিল, তেমনি ছিল ভারত সরকারের জন্যও।

তখন বিশ্ব স্নায়ুযুদ্ধের গভীর সংকটে জর্জরিত। বহু দেশ আমাদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশের পাশাপাশি সাহায্যের হাত বাড়ালেও, বিশ্বের দুটি বৃহৎ শক্তি যথা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমন একটি প্রতিকুল পরিস্থিতিতে মুজিবনগর সরকারের যেকোন একটি ভুল সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করার সম্ভাবনা জাগাতে পারতো।

দ্বিতীয়ত, মুজিবনগর সরকার গঠনে আরও দেরি হলে বা আদৌ গঠন করা না গেলে নিশ্চিতভাবে কোনো ধরনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তো বিশৃঙ্খলভাবে। চলমান জনযুদ্ধকে কাক্সিক্ষত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। মুজিবনগর সরকার দক্ষভাবে দায়িত্বটি পালন করে, যার ফলে আওয়ামীপন্থী মুক্তিযোদ্ধারা মূলধারার মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ভ‚মিকা পালন করেন। মুজিবনগর সরকার গঠিত না হলে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের আভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিশ্বের চোখে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের শুরুতে সাধারণ জনগণ, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক, পুলিস, আনসার, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যগণ ইত্যাদি সবাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নিলেও, তাদের সে-প্রয়াসের পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এদের সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি একক আদেশানুক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা এবং তাদের নিজ নিজ রণাঙ্গণ নির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব হয়েছে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার ফলেই।

মুজিবনগরে শপথ নেয়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার তার অসাধারণ কর্মতৎপরতার গুণে অচিরেই সাফল্যের তুঙ্গে পৌঁছে যায়। মাত্র নয় মাসের মধ্যে এ সরকার এক অসাধারণ কার্যকর ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলে। এ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী এইচ. টি. ইমাম লিখেছেন, “১৯৭১ সালের বাংলাদেশ সরকার আকারে বিশাল ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর এবং দক্ষ ছিল। মন্ত্রিসভার প্রাত্যহিক বৈঠক ছাড়াও যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো প্রয়োজন ও সময়ের তাগিদে। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় যেভাবে সরকার পরিচালনা করতে হয়, ঠিক সেভাবে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং আমরা সবাই কাজ করেছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ছিল দ্রুত এবং দৃঢ়। বাস্তবায়নও হতো ক্ষিপ্র গতিতে।” (এইচ টি ইমাম, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১, পৃ. ৬৫)

যুদ্ধ চলাকালে অনেক দেশেই প্রবাসী সরকার গঠিত হওয়ার বহু নজির আছে। তবে এগুলোর মধ্যে কিন্তু মুজিবনগর সরকার ছিল অনন্য। এ সরকার শুধুমাত্র প্রবাসী ছিল না, এর নিজস্ব ভূখণ্ডও ছিল। ভারত সীমান্ত সংলগ্ন নিজস্ব ভূমিতেই এ সরকার শপথ নিয়েছে এবং সদরদপ্তর স্থাপন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেসব এলাকা পাক হানাদারমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল বা যেসব এলাকা হানাদার বাহিনী দখল করতে পারেনি, সেসব মুক্তাঞ্চলে সরকার সবরকমের সামরিক এবং বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে। এসব মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিদর্শনে আসতেন বিদেশি সাংবাদিকরা। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মুজিবনগর সরকার নামে বিভিন্ন সময়ে অভিহিত এই সরকারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি মাইলফলক যা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ‘জীবন ও বৈধতা’ দিয়েছে। জাতির পিতার কারাবন্দি অবস্থায় তারই দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যে মহান নেতারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদেরকে জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে।

সামরিক স্বৈরসরকার ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭১-এ যে-সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়, তাতে প্রাথমিক সাফল্য আসে দলের সুপ্রিমো বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তাকে রাষ্ট্রপ্রধান করে জননির্বাচিত সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে। এসময় নবগঠিত সরকারকে যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধুর চার ঘনিষ্টতম ছায়াসহচর-অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান। ১৯৭২-এর জানুয়ারিতে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু নিজেই সরকারপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৭৫-এ আবার লোহার বাসরে কালসাপ এসে ঢোকে। পাকিস্তানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা নিহত হওয়ার পর আবার ফিরে আসে সেই সামরিক প্রেতচ্ছায়া। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা, বর্তমান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, আত্মদান-আত্মত্যাগের পর অবশেষে গণতন্ত্র এদেশে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। দেশে অনতিদীর্ঘ কাল ধরে একটা জননির্বাাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকায় অর্থনীতিতে একটা বর্ধিষ্ণু স্থিতিশীলতা এসেছে। দেশ এখন অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে।

এই গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস আমাদের প্রেরণা, আমাদের দিকপ্রদর্শক বাতিঘর। প্রত্যেক বাঙালির কর্ম ও চিন্তায় মুজিবনগর দিবসের তাৎপর্যকে ধারণ করতে হবে। দিনটি বাংলাদেশিদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ, সে-ব্যাপারে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে বিদেশিদেরকেও অবগত করতে হবে। মুজিবনগর দিবসের গৌরবোজ্জ্বল গুরুত্ব আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই।

লেখক: অধ্যাপক; ইংরেজি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

স্মরণ করছি আমার নানাভাই হাবিবুর রহমান মিলনকে তার লেখা আমারই সবচেয়ে প্রিয় একটি লাইন দিয়েই। আজকে ১০ বছর হলো- সঙ্গে নেই আমাদের, হিসাবে আসলে বেশি দিন না।

মে-জুন বছরের মাঝামাঝি এই দুটি মাস কয়েক বছর ধরে খুব একটা আহামরি লাগে না। আমাকে যারা চিনে তারা সবাই কম-বেশি জানে আমি আমার কাছের মানুষদের জন্য সবকিছু নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকি, সেটির সুবাদেই তাদের বিশেষ দিনগুলো মুখস্থ করে রাখি, তো এই মে আর জুন মাস দুইটায় পরপরই আমার ভাই আর বাবার জন্মদিন হওয়াতে আমার উত্তেজনা তুঙ্গে থাকত একটা সময়, কীভাবে কী করব না করব, যদিও এখনো থাকে কিন্তু একই সময় মনের ভেতর নাড়া দিয়েই ওঠে মাস দুটি এলেই। কিন্তু কখনো এভাবে লিখে আমি প্রকাশ করতে পারিনি। করোনার এটা একটি ইতিবাচক দিকই যে, হাবিজাবি কথিত ব্যস্ততা না থাকায় নিজেকে অনেকটা সময় দেওয়া হচ্ছে, ফিরে দেখা হচ্ছে জীবনের কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো।

আমার নানাভাই ছিলেন স্বল্পভাষী, সৎ, সাধারণ একজন মানুষ। কাউকে নিয়ে এ রকম আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে আর কারও সম্পর্কে বলতে পারি না, কারণ সবারই ভেতরে একটা পরিবর্তন আসে কিন্তু এই মানুষটিকে নিয়ে আমি চোখ বন্ধ করে বলতে পারি কারণ আমি তাকে এক রকমই দেখেছি শেষ দিন পর্যন্ত। আসলে নানাভাইকে নিয়ে যেটাই মনে করি, ঘুরেফিরে তার সঙ্গে আমার কাটানো শেষ কয়েকটা ঘণ্টার কথাই মনে হতে থাকে, তখন রোজা শুরু হওয়ার আর সাত দিন বাকি; নানাভাই তখন হাসপাতালে ভর্তি। আসলে ওই বছরই এপ্রিল থেকে নানাভাই অসুস্থ হতে শুরু করে। তখন থেকে জুন পর্যন্ত মনে হয় একবারের মতো বাসায় এসেছিলেন। বেশির ভাগ সময় হাসপাতালেই ছিলেন। প্রথমে পিজিতে পরে ল্যাব এইডে এটাই শেষ ছিল আর কী। পালাক্রমে সবাই নানাভাইয়ের সঙ্গে থাকত। নানু, খালারা, মামা-মামি, আমাদের মাঝে মাঝে নিয়ে যেত, তো শেষের দিকে যখন অবস্থা অবনতির দিকেই তখন প্রতিদিনই সবাই যেত। কারণ না গেলেই খোঁজ নিতে থাকত নানাভাই কেন আসেনি। সেজন্য না, কোনো অসুবিধাতে আছে কি না সেজন্য। সারাটি জীবন শুধু নিজের পরিবারের চিন্তায়ই কাটাতে দেখেছি নানাভাইকে। আমার এক খালা (আমাদের লোপা) দেশের বাইরে থাকাতে তাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন নানাভাই। সে সময় ভিডিও কলে দেখলেই বলতেন, ‘তুই কি আসতে পারবি, সমস্যা হবে?’ সেখান থেকেই লোপাও আসার জন্য সুযোগ খুঁজছিল যদিও ওই বছরই দেশে দুই মাস নানাভাইয়ের বাসাতেই লোপা থেকে এপ্রিলেই অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েছিল। এ জন্য আবার আসাটা একটু সময়ের ব্যাপার ছিল। মৃত্যু আসন্ন হলে সম্ভবত মানুষ আঁচ করতে পারে, নানাভাইও পেরেছিলেন বলতেন, ‘মনে হয় লুপির সঙ্গে আর দেখা হবে না’ এবং সেটাই হয়েছিল। আমাদের পরিবারে আসলে বলতে গেলে নানাভাইয়েই প্রথম চলে যাওয়া আমাদের রেখে, যার কারণে কেউই বুঝতে পারিনি যে, কী হতে যাচ্ছে- সবারই ধারণা সে সুস্থ হয়ে যাবে।

নানাভাই থাকাবস্থায় কেউই খেয়াল করিনি যে, কত বড় একটা আশ্রয় ছিলেন সবার, নিজেই টের পেতে দেননি কাউকে। কখনো কারও থেকে কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না, চাওয়া একটাই পরিবারের সবাই একসঙ্গে থাকতে হবে, যত যাই হোক মিলটা ধরে রাখতেই হবে। এখনো সেটা অবশ্য আছে বলা যায়।

আমার নানাভাই মানুষটা খুব অদ্ভুত ছিলেন- ৬ ফুট লম্বা, পরনে হাফহাতা শার্ট, ঢোলা একটি প্যান্ট, হাতে রুমাল আর সিগারেটের একটি প্যাকেট হাতে নিয়ে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে নানুকে আসি বলে বের হতেন কর্মস্থলে। রিকশায় করে ইত্তেফাকে যেতেন, এরপর সন্ধ্যায় চিরাচরিত ভালোবাসার প্রেসক্লাবে এই জায়গাটায় নানাভাইয়ের যে কত স্মৃতি- সেটা আমার মা-খালারাই ভালো জানেন। এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা বসে বসে সিগারেট টানতেও কোনো ক্লান্তি ছিল না তার। মাঝে মাঝে মিলন ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন অনেকেই। সিগারেটটা কখনো ছাড়তে পারেননি, কথা একটাই এটা ছাড়লেই না কি শেষ হয়ে যাবেন।

আমার মনে হয়, নানাভাই থাকাবস্থায় আমাদের সঙ্গে তার কিছুটা দূরত্ব ছিল, কারণ বাসায় একটা ঘরেই নিজের বই, পত্রিকা, কলম, রং-চা আর সিগারেট নিয়েই থাকতেন। আর আমাদের সব আবদার-অত্যাচার সব নানুর কাছে। নানুর ঘরে নানাভাইয়ের ঘরের ধারেকাছেও ঘেষত না কেউ কিন্তু নানাভাই অফিসে চলে গেলে ওই জ্ঞানের রাজ্য আমাদের খেলার রাজ্য হয়ে যেত আবার রাত ৯টার মধ্যে রাজ্য ছেড়ে দিতে হতো কারণ নানাভাই আসবে। সারা দিনে হয়তো কথাই হয়নি আমাদের সঙ্গে, আমরা যে ওই বাসায় এসেছি- নানু না জানালে জানতেন কি না সন্দেহ আছে আমার। কিন্তু ঠিক ঠিক দিন শেষে আমাদের জন্য হাতে কিছু না কিছু নিয়েই আসতেন, সেটার জন্য আমাদেরও কী অপেক্ষা আবার অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে গেলে পরদিন সকালেই নানুকে জেরা করা হতো যে, কী আনসে নানাভাই কালকে। নানু আর নানাভাইয়ের দুটি আলাদা ঘর ছিল আর নানু সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর নানাভাই নিজের ধ্যানে কিন্তু দুজনের ভেতর বোঝাপড়াটা অবাক করার মতো, খুবই চমৎকার একটা সম্পর্ক ছিল দুজনের। এ জন্যই কিনা জানি না, শেষবারও বাসা থেকে হাসপাতালে যাওয়ার সময়ও শুধু নানুকেই হাত দেখিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন।

শেষ দিনটিও নানুই সারাক্ষণ ছিল নানাভাইয়ের সঙ্গে। একটু পরপর নানাভাইয়ের খারাপ লাগলেই নানুর দিকে তাকাতো, নানু উঠে গিয়ে দোয়া পড়ে ফুঁ দিত। আমি, ভাইয়া, আম্মু, আব্বু সন্ধ্যানাগাদ হাসপাতালে যাই; গিয়ে দেখি নানু এক পাশে দাঁড়ানো, দোয়া পড়ছে আরেক পাশে মামি মাথায় হাত বুলাচ্ছে, মামা পেছনে দাঁড়ানো। নানাভাইয়ের সবচেয়ে আদরের ছিলেন আমার মামা, এটা ওই দিনই বুঝেছি- তার আগে কখনো খেয়াল হয়নি। মামাকে এক সেকেন্ডের জন্য আড়াল হতে দিচ্ছিলেন না, আড়াল হলেই ক্রমাগত ‘সুমন কই সুমন কই’ বলছিলেন। সোফায় বসে সব দেখছিলাম আব্বু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে, বড় খালা তখন আরেক প্রফেসরের চেম্বারে ঘুরছে রিপোর্ট নিয়ে আম্মু-মামি মাথার কাছে দাঁড়ানো, ছোট খালা অফিস থেকে না বাসা থেকে হাসপাতালে আসছিল মেঝো খালাও তখন হাসপাতালের দিকের রাস্তায়ই। এই হিসাবটা এখনো মিলে না, সবাই ওই সময় একই জায়গায় কীভাবে; কারণ আমাদের কারও মাথায় এটা নেই যে, আর কয়েক ঘণ্টা আছে হাতে এবং খুব যে উদ্বিগ্ন সবাই তেমনও ছিল না ব্যাপারটা, এরপর নানাভাই বললেন স্যুপ খাবেন। কথামতো দিল- মামি না আম্মু কে জানি, এখন কোনোভাবেই সে তাদের হাতে খাবেন না কথা একটাই ‘আমি কি অচল হয়ে গেসি নাকি?’ নিজের হাতে মগটা নিয়ে খেতে পারলেন না ঠিকমতো কারণ হাত কাঁপছিল, তাও মগ ছাড়লেন না। আমি আর ভাইয়া আরও কিছুক্ষণ ছিলাম সেখানে এর মধ্যে একবারই তাকিয়ে বললেন, ‘ধরবি না আমাকে?’ উঠে যে ধরব ওই কথা তো মাথায় আসছেই না কারণ নানাভাইকে কখনো স্পর্শ করে দেখেছি কি না, আমার মনে নেই। এরপর আম্মুর ধমক খেয়ে উঠে গিয়ে হাত ধরলাম, কী শক্ত করে ধরল বলল, ‘ছাড়িস না’ আমি তখনো ঘোরে যে কী হচ্ছে এভাবে তো কথা বলে না, এরপর ডিউটির ডাক্তার আসায় হাত ছাড়িয়ে বাইরে চলে আসি এটাই আমার নানাভাইকে শেষ দেখা আর প্রথম ও শেষ শক্ত করে ছোঁয়া। এরপর আমাকে আর ভাইয়াকে মামির সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর রাত বাড়তেই থাকল আর ফোন আসতেই থাকল যে, অবস্থা ভালো না। রাতের দিকে নাকি তার সহকর্মীদের কয়েকজন এসেছিলেন তো তাদের একজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, ‘লিডার আর তো দেখা হবে না’ অনেক সংগঠন করার কারণে লিডার বলে একজন আরেকজনকে তারা ডাকতেন। এরপর তাদেরও শেষ বিদায় জানালেন নানাভাই। এরপর নানাভাইয়ের নিজেরই একটা অদ্ভুত অপেক্ষা শুরু হয়। একটু একটু বলছিলেন ‘ডাক্তার কখন আসবে’ বলতে বলতে একবার অনেকক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন সবার আসতে আসতে শঙ্কা শুরু হলো তাহলে কি আজকেই.....

এরপর নানুকে ছোট খালার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাসায়। এতদিনের সবচেয়ে কাছের সঙ্গীকেও বিদায় জানালেন নানাভাই। এরপর আর দুই কী তিন ঘণ্টা তিন মেয়ে এক ছেলের সঙ্গেই ওই কয়েকটা শেষ ঘণ্টা গেল। এরপর আইসিইউতে নেওয়া হলো। একে একে সেখানেও ছেলেমেয়েদের বিদায় দিলেন। শেষ সাক্ষাৎটা ছিল আমার মায়ের সঙ্গে সম্ভবত টুকটাক কথা বলে আম্মুকে বলল, ‘আমি একটু ঘুমাই তাইলে’ মেয়েও তার বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে আসলেন। এর কিছুক্ষণ পরই বড় খালা গেল কিন্তু তখন আর রেসপন্স নেই। ডাক্তার ডাকা হলো, আসলেন, দেখলেন আর শেষ হয়ে গেল সুন্দর এই মানুষটার জীবন।

আমার জীবনে দেখা প্রথম কারও মৃত্যু এটা, তাও নিজেরই পরিবারে, ওই সময়টা মনে করতে চাই না আর কী। এই লেখা আর ছবিগুলো যে দিলাম, এটার একটিই উদ্দেশ্য- আমার পরের যে জেনারেশনটা আছে; মানে বাসার ছোটগুলি ওরা যাতে এগুলো মনে রাখে সব সময় আর ধারাটাও যাতে ধরে রাখে। আমার নানাভাই যেখানেই থাকুক, সৃষ্টিকর্তা তাকে ভালো রাখুক।

লেখক: সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলনের নাতনি

বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের প্রধান দুটি ধর্মীয় উৎসবের মাঝে ঈদুল আজহা বা কোরবানি ঈদ অন্যতম। এই দিন মহান আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের তাকওয়া ও ত্যাগের পরীক্ষা নেন। তাই আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই উৎসবে আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলমানরা তাঁর প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে খোদার সন্তুষ্টি আদায়ের চেষ্টা করেন। সেই কারণে ত্যাগ ও বিসর্জনের ঈদ হলো ঈদুল আজহা বা কোরবানি ঈদ।

কোরবানি প্রথা পৃথিবীর আদিম যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। সেই ইতিহাস হয়তো অনেকেই অবগত নই। প্রথম পুরুষ হজরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের মাঝে দ্বন্দ্ব, লড়াই আর হত্যা এই কোরবানিকে কেন্দ্র করেই। হাবিল খোদাকে খুশি করার জন্য একটি হালাল পশু (ভেড়া) জবাই করলেন এবং সেটিই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম পশু কোরবানি হিসেবে স্বীকৃত। আর কাবিল করলেন নিজের কষ্টে ফলানো ফসলের একটি অংশ। কিন্তু সেই যুগে আল্লাহ আগুনের দূত পাঠাতেন পৃথিবীতে। আগুনের দূত যেটি পছন্দ করে গ্রহণ করতেন আল্লাহর কাছে সেটিই কোরবানি হিসেবে কবুল হতো। তদানুসারে আগুনের দূত পৃথিবীতে নেমে আসে এবং হাবিলের জবেহকৃত পশুটির কোরবানি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কাবিলের উৎসর্গিত ফসলের কোরবানি প্রত্যাখ্যান করে। কাবিল এই ঘটনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সামাজিকভাবে অপমান বোধ করে। এই কোরবানি কবুল না হওয়ার অপমান ও বিরোধ থেকে সৃষ্ট হিংসায় সে হাবিলকে হত্যা করে, যা মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃত।

(সূত্র: উইকিপিডিয়া)

পবিত্র কোরআন ও ইসলামের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তায়ালা নবী ইব্রাহিম (আ.)কে স্বপ্নযোগে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কোরবানি করার নির্দেশ দেন। ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর আদেশ মতো প্রিয় ১০টি উট কোরবানি করলেন। কিন্তু একই আদেশ পুনরায় স্বপ্নে পাওয়ায় এবার তিনি ১০০টি উট কোরবানি করলেন। এর পরও তিনি একই স্বপ্নাদেশ আবারও পাওয়ায় গভীর চিন্তা করে দেখলেন- আমার কাছে তো এই মুহূর্তে প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.) ছাড়া কোনো প্রাণী নেই। তখন তিনি প্রাণাধিক পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে যাত্রা করেন এবং এক পর্বতের ওপর তাঁকে কোরবানি করার নিয়তে গলায় ধারালো ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন। তখন তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলেন যে তাঁর পুত্রের পরিবর্তে একটি প্রাণী (দুম্বা) কোরবানি হয়ে গেছে। সেই মহান ত্যাগের ও তাকওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে সেই থেকে সারা জাহানের মুসলমানরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় প্রতি বছর জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত এই কোরবানি প্রথাকে প্রতিপালন করে আসছে। আমরা তাকেই ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ নামে উদযাপন করি। তবে সেই পশুটি হতে হবে অবশ্যই হালাল গৃহপালিত পশু। যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। গৃহে লালন করে যার প্রতি মানুষের মায়া তৈরি হয়ে যায়।

কোরবানির বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা

পবিত্র কোরআনের একাধিক সুরায় কোরবানির বিয়টি উল্লেখ আছে। সুরা মায়েদার ২৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘হে নবী কিতাবগণকে আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ভালোভাবে বর্ণনা করো, তারা যখন কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো, কিন্তু অন্যজনের কোরবানি কবুল হলো না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, আমি তোমাকে খুন করব। অপরজন বলল- প্রভু শুধু আল্লাহ-সচেতনদের কোরবানি কবুল করেন।

পবিত্র কোরআনে কোরবানির বিষয়ে আরও বলা হয়েছে যে,

‘আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছি। যাতে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু তাদের দেওয়া হয়েছে, তা জবাই করার সময় তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আর সব সময় যেন মনে রাখে একমাত্র আল্লাহই তাদের উপাস্য। আর সুসংবাদ দাও সমর্পিত বিনয়াবতদের- আল্লাহর নাম মনে হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে আর আমার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে দান করে।

—সুরা হজ, আয়াত ৩৪-৩৫

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন

কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্য এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের (উট) জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে মাংস সংগ্রহ করে তোমরা খাও এবং কেউ চাক বা না চাক সবাইকে খাওয়াও। এভাবে আমি গবাদি পশুগুলোকে তোমাদের প্রয়োজনের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

—সুরা হজ, আয়াত ৩৬

কিন্তু মনে রেখ, কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের তাকওয়া (খোদাভীতি)। এই লক্ষ্যে কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎ পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দান করেছেন, সে জন্য তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। হে নবী আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন যে আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

—সুরা হজ, আয়াত ৩৭-৩৮

মনে রেখ এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি একে সুযোগ দিলাম এক মহান কোরবানির। বিষয়টিকে স্মরণীয় করে রাখলাম প্রজন্মের পর প্রজন্মে। ইব্রাহিমের ওপর সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

—সুরা সাফফাত, আয়াত ১০৬-১১০

অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করবে- বিলুপ্ত হবে তার বংশধর।

—সুরা কাওসার, আয়াত ২-৩

কোরবানির শর্ত

০১। কোরবানির জন্য আর্থিক সক্ষমতা (সামর্থ্য) থাকতে হবে।

০২। কোরবানির পশুর বয়স ছোট পশু (ছাগল, ভেড়া, দুম্বা) হলে ১ বছর এবং বড় পশু (উট, গরু, মহিষ) হলে ২ বছর হতে হবে।

০৩। পশু সুস্থ ও নিখুঁত হতে হবে।

কোরবানির শিক্ষা

ঈদুল আজহার পশু কোরবানির মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে শেখার:

১।পশু কোরবানির মধ্যে স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা, নিজের ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা, অহংকার ও বড়াইকে বিসর্জন দেওয়ার উত্তম শিক্ষা রয়েছে। অর্থাৎ আপন নফ্সকে নিয়ন্ত্রণ, আমিত্ব ও অহংকারকে বিসর্জনের উদাহরণ হচ্ছে কোরবানি।

২। মহোৎসবের নাম কোরবানি নয়। কোরবানির হুকুম পালনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায় করা।

৩। কোরবানির পশুর মাংস সমান তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য, আরেক ভাগ গরিব আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং আরেক ভাগ অভাবীদের মাঝে বিতরণ করার মধ্যে মহান নৈতিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

৪। কোরবানির পশুর মাংস দিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন করার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়।

৫। এক পশু একাধিক (সর্বোচ্চ ৭ জন) মিলে কোরবানি দেওয়া হলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার কোরবানির হুকুম সঠিক নিয়মে এবং সহি নিয়তে পালন করে তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের তৈফিক দিন। আমিন!

লেখক: ইসলামী কলামিস্ট

বাংলাদেশের অন্যতম বিভাগীয় শহর সিলেট, সিলেটকে সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলাভূমি ও ওলি আওলিয়াদের অন্যতম সূফি সাধক হযরত শাহজালাল (র.) ও হযরত শাহ পরানসহ (র.) ৩৬০ আওলিয়ার পুণ্যভূমি হিসেবে সুপরিচিত।

এই সিলেটের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে বিশেষ করে সুরমা, কুশিয়ারার তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, সিলেট মহানগর ও তার আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জলাশয় পুকুর, দীঘি, খাল-বিল, ছড়া ইত্যাদি ভরাট হয়ে যাওয়া ও দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ইত্যাদির কারণেই সৃষ্টি হয় পাহাড়ি ঢল এবং পরে বন্যা এবং শহরে জলজট।

দেশের অনেক ভাটি অঞ্চল যখন তীব্র দাবদাহে পুড়েছে তখন সিলেটের বিভিন্ন এলাকা ভাসছে জলে। সেখানে বিরাজ করছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এর আগে গত এপ্রিলে বন্যায় তলিয়ে যায় সিলেটসহ আশপাশের হাওর এলাকার ফসল ও বাড়িঘর। তার মাসখানেক যেতে না যেতেই সিলেটে আবারও দেখা দিয়েছে বন্যা। এবার বন্যা এসেছে আরও ভয়ংকররূপে। তলিয়ে গেছে সিলেটের একাংশ এবং সুনামগঞ্জেরও বেশির ভাগ এলাকা যা এখন জলমগ্ন।

প্রতি বছর সিলেটে বারবার কেন হচ্ছে এই বন্যা?

কেন এত তীব্র আকার ধারণ করছে সিলেটের জলমগ্ন এলাকাগুলো? এ বিষয়ে প্রবীণদের কাছ থেকে জানা যায়, সিলেটের প্রধান প্রধান নদীগুলো বিশেষ করে সুরমা, কুশিয়ারা ইত্যাদির তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে, নগর ও এর আশপাশের এলাকার বিভিন্ন জলাশয় ভরাট, দখল হওয়া এবং সিলেটের উজানে মেঘালয়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণেই এ বন্যা।

সম্প্রতি লক্ষণীয় সিলেটের বন্যার ফলে এই মৌসুমে সব সময়ই ঢল নামে। বহুকাল আগে আমরা আমাদের ছেলেবেলায়ও এমনটি দেখেছি। তখন পানি আটকে থাকত না, চলে যেত। কারণ আমাদের শহরে অনেক পুকুর ছিল। এখন আমরা নগরের ভেতরের সব পুকুর-দীঘি ভরাট করে বড় বড় বিল্ডিং করেছি। হাওরগুলো ভরাট করে ফেলেছি। এ ছাড়া প্রধান নদীগুলোর তলদেশ পলিমাটিতে এবং অপচনীয় পলিথিন ও প্লাস্টিকের বর্জ্য সয়লাব হয়ে গেছে। খালি মাঠগুলোও দখলদারদের কারণে ভরাট হয়ে গেছে। এ কারণে পানি নামতে পারছে না। যেকোনো দুর্যোগেই সিলেটের জন্য এটা একটা বড় ভয়ের কারণ।’

সিলেটের প্রধানতম নদী দুটি হচ্ছে, সুরমা ও কুশিয়ারা যার দুই রূপ। বর্ষায় দুই কোল উপচে ডুবিয়ে দেয় জনবসতি। আর গ্রীষ্মে শুকিয়ে পরিণত হয় মরা গাঙে। জেগে ওঠে চর। প্রায় ২৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সুরমা দেশের দীর্ঘতম একটি নদী। ভারতের বরাক নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় মিলিত হয়েছে। এই নদী বছরের বেশির ভাগ সময় থাকে পানিহীন, মৃতপ্রায়। পলি জমে ভরাট হয়ে পড়েছে নদীর তলদেশ। ফলে শুষ্ক মৌসুমে সুরমা হয়ে পড়ে বালুভূমি। অন্যদিকে অল্প বৃষ্টিতেই নদী উপচে নদীতীরবর্তী এলাকায় দেখা দেয় বন্যা। বৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে তলিয়ে যায় হাওরের ফসল। ভরাট হয়ে পড়েছে এ নদীর উৎসমুখও। শুষ্ক মৌসুমে নদীর উৎসমুখের ৩২ কিলোমিটারে জেগেছে ৩৫টি চর। দুই দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় যৌথ নদী কমিশনে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় আটকে আছে উৎসমুখ খননও।

বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রামসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে প্রায় প্রতি বছর যে বন্যা হয়, তার পেছনে অতিবৃষ্টির বাইরে আরও কয়েকটি কারণ দেখছেন গবেষকরা।

নদী গবেষকরা মনে করেন, এ আকস্মিক বন্যার পেছনে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে অতিবৃষ্টি একটি বড় কারণ হলেও এর বাইরে আরও কিছু উপাদান কাজ করেছে।

তার মধ্যে একটি হলো নদীর পানি বহনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। ওই অঞ্চলের নদীগুলোর নাব্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মেঘালয় বা আসাম থেকে আসা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নদীপথে হাওর থেকে বের হয়ে মেঘনা বা যমুনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে চলে যেতে পারে না।

সেই সঙ্গে, সিলেটসহ হাওর এলাকার অপরিকল্পিত উন্নয়নও এর পেছনে দায়ী।

২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ কে এম সাইফুল ইসলাম বিবিসিকে বলেছিলেন, ‘সিলেট বা সুনামগঞ্জ এলাকায় আগে ভূমি যেরকম ছিল, নদীতে নাব্য ছিল, এত রাস্তা-ঘাট ছিল না বা স্থাপনা তৈরি হয়নি। ফলে বন্যার পানি এখন নেমে যেতেও সময় লাগে। আগে হয়তো জলাভূমি, ডোবা থাকায় অনেক স্থানে বন্যার পানি থেকে যেতে পারত। কিন্তু এখন সেটা হচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেছিলেন, ‘হাওরে বিভিন্ন জায়গায় পকেট পকেট আমরা রোড করে ফেলেছি। ফলে পানিপ্রবাহে বাধা তৈরি হচ্ছে। শহর এলাকায় বাড়িঘর তৈরির ফলে পানি আর গ্রাউন্ডে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে বন্যার তীব্রতা আমরা বেশি অনুভব করছি। এসব কারণে আগাম বন্যা হচ্ছে এবং অনেক তীব্র বন্যা হচ্ছে।’

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিলেট কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানান, সুরমা নদীর উৎসমুখ খননে ২০১২ সালে সিলেট থেকে একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এরপর নদী খননে সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার পর নদী খননে উদ্যোগ নেওয়ার কথা থাকলেও ওই সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল শিগগিরই উদ্যোগ নেওয়া হবে, পরবর্তীতে এই বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে সিলেট সদর উপজেলার কানিশাইলে ৬০০ মিটার সুরমা নদী খনন করা হয়। ওই সময় সিলেট সদর উপজেলা এবং কানাইঘাট উপজেলার কয়েকটি অংশে নদী খননের জন্য প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। তা-ও এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

বিশেষভাবে স্মরণীয় যে ভরাট হয়ে গেছে সিলেটের অন্য প্রধানতম নদী কুশিয়ারাও। এ দুই নদী খনন ছাড়া বন্যা থেকে উত্তরণ আদৌ সম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, ‘সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে আছে। এ ছাড়া নাগরিক বর্জ্য, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত দ্রব্য সুরমা নদীর তলদেশে শক্তভাবে বসে আছে। এ কারণে নদী পানি ধারণ করতে পারছে না। যৌথ নদী হওয়ায় নদীর উৎসমুখ ভরাট করতে দুই দেশের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা সিলেট মহানগরের অংশে সুরমা নদী খননের দাবি অসংখ্যবার জানিয়েছি।’

সুরমাসহ এ এলাকার নদীগুলো খননের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ‘সুরমাসহ এ এলাকার বেশির ভাগ নদীই নাব্য হারিয়েছে। এগুলো খনন করা প্রয়োজন। নদী খননের জন্য গত বছর আমরা ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে এটি এখন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সিলেটের নদীগুলো খননের ব্যাপারে আমাদের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী খুবই আন্তরিক। আমরা নদী খননের পরিকল্পনা নিয়েছি। আগামী বর্ষার আগেই নদীগুলো খনন করতে হবে।’

এদিকে গত তিন দশকে ভরাট হয়ে গেছে নগরীর অর্ধশতাধিক দীঘি। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) হিসেবে, ১৫-২০ বছর আগেও সিলেট নগরে অর্ধশতাধিক বৃহৎ দীঘি ছিল। অথচ এখন টিকে আছে মাত্র ১০-১১টি। বাকিগুলো ভরাট হয়ে গেছে। অনেক জলাশয় ভরাট করে সরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে।

এ ছাড়া সিলেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট-বড় প্রায় ২৫টি প্রাকৃতিক খাল। যা ‘ছড়া’ নামে পরিচিত। পাহাড় বা টিলার পাদদেশ থেকে উৎপত্তি হয়ে ছড়াগুলো গিয়ে মিশেছে সুরমা নদীতে। এসব ছড়া দিয়েই বর্ষায় পানি নিষ্কাশন হতো। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো না।

এখন অনেক স্থানে এসব ছড়ার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। ছড়াগুলো দখল হয়ে যাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই নগরজুড়ে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা।

সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মকর্তা জানান, নগরীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ১৩টি বড় ছড়ার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৩ কিলোমিটার। দীর্ঘদিন ধরেই এসব ছড়ার দুই পাশ দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করেছে অবৈধ দখলদাররা। এ ছাড়া নগরের উপশহর এলাকার হাওর ভরাট করে গড়ে উঠেছে আবাসিক এলাকা। বাঘা এলাকার হাওর ভরাট করে হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট।

জলাধারগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় নগরের পানি ধারণের ক্ষমতা কমে গেছে জানিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সিলেটের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘এখন বৃষ্টি হলেই নগরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। আর ঢল নামলে বন্যা হয়ে যায়।’

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ‘আমরা প্রায় ৩০ কিলোমিটার ছড়া উদ্ধার করেছি। এতে নগরীতে আগের মতো আর জলাবদ্ধতা হয় না। বেশি বৃষ্টিতে নগরীর কিছু এলাকায় পানি জমলেও অল্প সময়ের মধ্যে তা নেমে যায়। আর কোনো জলাশয় ভরাট করতে দেওয়া হচ্ছে না।’

উজানে অতিবৃষ্টি: সিলেটে গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়েও বেশি বৃষ্টি হচ্ছে সিলেটের উজানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জিতে। এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে চেরাপুঞ্জিতে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটের উপসহকারী প্রকৌশলী বলেন, ‘চেরাপুঞ্জিতে গত পাঁচ দিনে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সিলেটেও অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে। এই পানি নদী ধারণ করতে পারছে না।’। ভারতের মেঘালয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে এক দিনেই প্রায় ১ হাজার ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টি ঢল হয়ে সিলেটের দিকে নামছে, ফলে বন্যা দেখা দিয়েছে।’

পরিবেশ আন্দোলনের নেতা আব্দুল করিম কিম বলেন, ‘ভারতের উজানের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের সঙ্গে প্রচুর মাটি আর বালুও আসছে। কারণ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করে মেঘালয় বৃক্ষশূন্য করার কারণেই এমন ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এতে সুরমাসহ সিলেটের অন্য নদ-নদীর তলদেশ আরও ভরাট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত সুরমা, কুশিয়ারাসহ সিলেটের অন্য নদ-নদীর খনন করা প্রয়োজন। তবেই এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব।’

আমরা দ্রুত সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপদকে এড়িয়ে সিলেটকে বন্যামুক্ত রাখতে হলে সুরমা নদীর খনন ও দুই পাড়ে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা রোধ করা সম্ভব, প্রয়োজনে বুয়েটের কিংবা বিদেশি পর্যবেক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- এক সময় বর্যা এলেই মৌলভীবাজার প্লাবিত হতো, মনু নদীর দুই পাড়ে বাঁধ দেওয়ায় মৌলভীবাজার শহরকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

লেখক: গবেষক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ একটা সবুজ ব-দ্বীপ। প্রকৃতির অপরূপ রূপে সজ্জিত এ ব-দ্বীপ। এখানে রয়েছে নদ-নদী, দিগন্ত জোড়া মাঠ, সবুজ বন-বনানী, পাহাড়, উপত্যকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি। এ সবের সমন্বয়ে দেশটির সমৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। সে কারণেই বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও শাসকরা বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আক্রমণ করেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পাহাড়ি এলাকাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ; কিন্তু অসংখ্য ইটের ভাটা পাহাড়ি এলাকার পরিবেশকে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে। পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করার সুবাদে এরূপ ইটের ভাটা ও তাদের কিছু কার্যক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। যা হৃদয় ও মনকে প্রতিনিয়ত আহত করে। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানায় ১৬২টি, রাউজান থানায় ১৫৮টি, রাঙ্গুনিয়া থানায় ১৪৬টি, হাটহাজারী থানায় ১৪৫টি এবং রাঙামাটি জেলার কাউখালী থানায় ১৪টি ইটের ভাটা রয়েছে। অতি সাম্প্রতিক সময়ে ইটভাটার দুজন মালিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়। তারা জানান, তারা ইট তৈরিতে পুকুরের মৃত্তিকা, ভরাট হওয়া পুকুরের মৃত্তিকা, নতুন খনন করা পুকুরের মৃত্তিকা ব্যবহার করেন। তা ছাড়া অনেক ব্যক্তি এমনকি চাষিও অর্থ সংকটের কারণে তার উর্বর জমির মাটি বিক্রি করে দেন। উল্লেখ্য, ইট তৈরিতে ভূমির ওপরের পলি দো-আঁশ মৃত্তিকা বেশি উপযোগী। আর যদি মৃত্তিকার ওপরের স্তর কেটে ইটের ভাটায় ব্যবহার করা হয় তাহলে ভূমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যা আবার ফিরে আসতে অনেক সময় এমনকি শত বছর প্রয়োজন পড়ে। ভাটার মালিকরা কয়লার পরিবর্তে বৃক্ষের ডাল, লগ, কাঠ, নাম না-জানা পাহাড়ি বৃক্ষ, জুমচাষের কারণে কর্তনকৃত বৃক্ষ, গুল্ম ব্যবহার করে থাকে। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় নিজের বৃক্ষ, বৃক্ষের ডাল, গুল্ম ইত্যাদি বিক্রি করে। একজন মালিক অকপটে স্বীকার করেন, তাদের কয়লা ব্যবহার করার কথা; কিন্তু তারা কয়লা সস্তা হওয়া সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে কয়লা ব্যবহার না করে বৃক্ষের লগ, ডাল, শাখা-প্রশাখা ব্যবহার করে থাকে। যার ফলে পাহাড়ি বন-বনানী ধ্বংস হচ্ছে, ফলস্বরূপ পাখি, বন্য প্রাণী, অণুজীব তথা জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। অন্যদিকে পাহাড়ি মৃত্তিকা প্ররক্ষা হারাচ্ছে, বৃক্ষের শিকড় লতাগুল্মের মাধ্যমে যে এক বন্ধনে জড়িয়ে থাকে সেটা ধ্বংস হচ্ছে এবং পাহাড় ও পাহাড়ি মৃত্তিকা উন্মুক্ত বা আচ্ছাদন শূন্য হচ্ছে। পরিণতিতে সামান্য বৃষ্টিতেই পাহাড় ধস ও ভূমি ধসের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টি, শক্তি প্রয়োগ, মনিটরিং ও সুপারভিশন বাড়ানো যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পরিবেশ পুলিশ এক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ইটের ভাটায় মৃত্তিকার পরিবর্তে ব্লকে পাথর ও সিমেন্ট ব্যবহার করে ইট তৈরি করা যায়। ব্লকের ইট মৃত্তিকার ইটের থেকেও অনেক বেশি শক্ত, মজবুত এবং টেকসই ও ব্লকের সাইজ মৃত্তিকার ইটের দ্বিগুণ। যেখানে মৃত্তিকার ইটের দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি, সেখানে ব্লকের ইটের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি। যদিও ব্লকের ইটের মূল্য মৃত্তিকার ইটের থেকে একটু বেশি। কিন্তু গুণেমানে ও স্থায়িত্বের দিক দিয়ে ব্লকের ইট অতিশয় উপযোগী। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা এবং প্রচার-প্রচারণা শুরু করতে হবে ও পরিবেশ পুলিশকে কাজে খাটানো যেতে পারে।

ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনো অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণ করে; যা আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে। উপরন্তু, ইটের ভাটা থেকে নিগৃহীত ফ্লাই অ্যাস বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়ে বায়ুদূষণ ঘটাচ্ছে। তা ছাড়া ভাটার আগুন ও শব্দের কারণে আশপাশের প্রাণী, অণুজীব এবং মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইটের ভাটার এরূপ অধিক ও যথেচ্ছ কার্যক্রম ও পরিবেশ আইন উপেক্ষা করে কয়লার পরিবর্তে গুল্ম, বৃক্ষের ডাল, কাস্টল বৃক্ষ ও কাঠ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্য এক গোপন সূত্র থেকে জানা যায়, ইটের ভাটার মালিক ও এক প্রভাবশালী গ্রুপ পাহাড় কাটে। তবে বড় পরিতাপের বিষয় ইটের ভাটার মালিকরা যে অপরাধ করছে এটা তারা জানে না বা মানে না। উল্টা তারা যুক্তি দেখায়, তারা অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অর্থাৎ রুটি-রুজির ব্যবস্থা করছেন। অথচ এ এলাকায় কোনো কাজের শ্রমিক পাওয়া যায় না। এ এলাকায় চলমান নির্মাণ কাজের জন্য সুদূর গাইবান্ধা, ভোলা ইত্যাদি দূরবর্তী এলাকা থেকে ঠিকাদার লোক আনয়ন করে থাকে।

এখন আসা যাক- পাহাড় রক্ষার নিমিত্তে আমরা ব্যাপকভাবে দেশীয় গাছ বা বৃক্ষ লাগাতে পারি। সে লক্ষ্যে মিধিংয়া বাঁশ, বরাগ বাঁশ এবং মুলি বাঁশ ও বাটিগাছ লাগাতে পারি। বাটিগাছের ডাল মাটিতে পুঁতে দিলেই চলে, আর বিশেষ করে বর্ষকালে লাগালে এগুলো দ্রুত বেড়ে যায় এবং দ্রুত প্রচুর শিকড় তৈরি করে। উল্লিখিত বাঁশের প্রজাতিগুলোও অনেক বেশি শিকড় সৃষ্টি করে এবং মৃত্তিকা ও পাহাড়ি মৃত্তিকাকে আটকিয়ে রাখে। যেগুলো পাহাড় ধস ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে মর্মে জানা যায়।

আর একটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাচ্ছি সেটা হলো- আমাদের পাহাড় ধস ও ধ্বংসের পেছনে ব্যাপকভাবে সেগুনগাছ চাষ করা দায়ী। যদিও আমরা সেগুন কাঠের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল; কিন্তু সেগুন বৃক্ষের নিচে এবং চারপাশে কোনো লতা-পাতা, গুল্ম ও অন্যান্য ছোট উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। সেগুনগাছের ফুল, ফল থেকে কোনো পোকা-মাকড় খাবার বা উপকৃত হতে পারে না। কোনো পাখি বাসা বাঁধতে পারে না, কোনো প্রাণী বসবাস করতে পারে না। তা ছাড়া অধিক পানি শোষণ করে, সর্বোপরি সেগুনগাছের শিকড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা আটকিয়ে বা বেঁধে রাখতে পারে না। সেগুনগাছের আশপাশ থেকে উল্টা মৃত্তিকা সরে যায় এবং পাহাড় ধসে যায়। আমাদের পাহাড়ে সেগুনগাছ লাগানোর বিকল্প হিসেবে সমতল ভূমিতে সেগুনগাছ লাগানো যেতে পারে।

এ লক্ষ্যে বলা যায় ‘যদি মানুষটাকেই বাঁচিয়ে না রাখা যায়, তাহলে তার সুন্দর কেশরাশি দিয়ে কি হবে’। পার্বত্য এলাকায় কোনো কোনো অংশে আবার তামাক চাষ হচ্ছে। তামাক চাষের কারণেও এখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এ ছাড়া অধুনা রাবার ও চা চাষ শুরু হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাহাড় ধ্বংস ও মৃত্তিকার ক্ষতি সাধন যেন না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাহাড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আনারস চাষ করা যায়, সে জন্য মালচিং পদ্ধতি অর্থাৎ পাতা-লতা বা অন্যান্য আগাছা দিয়ে মাটিকে আটকিয়ে রেখে চাষ করা, টেরাসিং বা বাঁধ বা বেড দেওয়া, জিরো টিলেজ ও নো টিলেজ পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি। জুম চাষ, লেবু, চা, রাবার বা অন্য যেকোনো চাষের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই পাহাড়ি বন-বনানী ও পাহাড়ে আগুন দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আগুনে পাহাড়ি বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাপাতা পুড়ে যায়, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল ও খাবার নষ্ট হয়, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয় এবং উপকারী অণুজীব মারা যায় ও মৃত্তিকা পুড়ে মৃত্তিকার স্থায়ী ক্ষতি হয় যা কোনো ক্রমেই পূরণ করা যায় না। পাহাড়ের উপত্যকা ও সমতলে বিদেশি বৃক্ষের পরিবর্তে বৈলাম, গর্জন, চাপালিশ, পিতরাজ, সুরুজ, চিকরাশি, গোছা, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, চালমুগড়া, ধূপ, বাঁশপাতা, সোনালু, খয়ের, উড়িআম প্রভৃতি বৃক্ষের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী অত্যন্ত উদ্বেগ, হতাশা ও দুঃখের সঙ্গে বলছিলেন পৃথিবীর মানুষের নিষ্ঠুরতা, প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার, যুদ্ধবিগ্রহ ও পরিবেশের প্রতি অবহেলার কারণে সুন্দর এ ধরণী অচিরেই মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। আর বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী হলো আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশের পাহাড়, টিলা, বন-বনানী, পাখি, বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা ব্যাপক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা দেশটির সমাজ, সংসার, প্রকৃতি ও পরিবেশ, অর্থনীতি, খাদ্য, প্রাণী, পাখি, জীবজন্তু ও মানব সম্পদের জন্য ব্যাপক ক্ষতি বয়ে আনবে।

এসব সমস্যা থেকে আশু উত্তরণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সচেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে জন্য পরিবেশ পুলিশ তৈরি করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে সারা বিশ্বের পুলিশের মতো বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে বিরল এক মিথস্ক্রিয়া করার যোগ্যতা। পুলিশকে সঠিকভাবে কাজে খাটানো যেতে পারে। মানুষকে সচেতন করতে কমিউনিটি পুলিশিং ও বিট পুলিশিং কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশ পুলিশের সক্রিয়তা, অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ পুলিশের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বুঝিয়ে একত্রে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তৈরি করা যেতে পারে। তাহলেই এ পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষা পাবে।

পরিশেষে পরিবেশের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সে জন্য আমাদের পরিবেশের সব উপাদান যথা- পানি, মৃত্তিকা, বায়ু, শব্দ, প্রাণী, পাখি, মৎস্য, উদ্ভিদ, ফনা ও ফ্লোরা রক্ষা করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অর্থাৎ সব অংশীজনকে সঙ্গে নিতে হবে। সংশ্লিষ্টদের সচেতন করতে হবে, তাদের প্রেরণা ও প্রেষণা দিতে হবে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

লেখক: কমান্ড্যান্ট (অ্যাডিশনাল ডিআইজি) পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), বেতবুনিয়া, রাঙামাটি

মুসলিম ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রমজান এবং কোরবানি ঈদের মধ্যে কোরবানির ঈদকে বড় ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কোরবানির ঈদকে বড় ঈদ হিসেবে আখ্যায়িত করার কিছু যৌক্তিক কারণও রয়েছে। এ সময়ে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অবশ্য পালনীয় পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি হিসেবে পবিত্র হজব্রত পালন করা হয়ে থাকে। ত্যাগের মহিমায় সবচেয়ে প্রিয় জীবকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করে কোরবানি করা হয়।

আর এই কোরবানির পশু প্রস্তুত করার জন্য গ্রাম-বাংলায় কৃষক-কৃষাণীরা বছরভরে যার যার সাধ্যমতো পশুকে প্রতিপালন করে থাকে। এর মধ্যে যারা একটু সচ্ছল প্রকৃতির তারা নিজের হাতের পশুকেই প্রতিপালনের মাধ্যমে তা ঈদে কোরবানি করে থাকে। অন্যদিকে আবার অনেকে কোরবানির ঈদে পশু বিক্রির উদ্দেশ্যে মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে বড় করে থাকে। গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে তাই প্রত্যেক বাড়িতেই কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য একাধিক পশু প্রতিপালন করতে দেখা যায়।

এ পশুর তালিকায় রয়েছে কোরবানিযোগ্য গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি। তবে সে ক্ষেত্রে ষাঁড়-গরু কিংবা খাসি-ছাগলের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে দেশে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৫৫ লাখ গরু-মহিষ কোরবানি করা হয়ে থাকে। আর ছাগল-ভেড়া কোরবানি হয় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লাখ। দেশের গরু-মহিষ-ছাগল ও ভেড়া মিলে পশু রয়েছে প্রায় ৫ কোটি। তার মধ্যে অর্ধেক বড় পশু অর্থাৎ গরু-মহিষ আর বাকি অর্ধেক ছোট পশু অর্থাৎ যা কি না ছাগল-ভেড়া। বর্তমানে দেশে কোরবানিযোগ্য গরু-মহিষ রয়েছে ৪৪ লাখ ২০ হাজার যা মোট চাহিদার তুলনায় মাত্র ৫ থেকে ১০ লাখ কম। অন্যদিকে ছাগল-ভেড়া রয়েছে মোট চাহিদার তুলনায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ বেশি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বড় পশু কোরবানি করার জন্য তার কিছুটা কমতি থাকলেও সম্প্রতি ভারত থেকে যে হারে পশু বৈধ ও অবৈধভাবে আমদানি করা হচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। আর আগে পশু আমদানির জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতই একমাত্র দেশ ছিল; কিন্তু বর্তমানে ভারতের পাশাপাশি মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান থেকেও প্রচুর পশু বৈধপথে আমদানি করা হচ্ছে। কিন্তু কোরবানির পশু আমদানির সঙ্গে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ খামারি ও ব্যবসায়ীদের লাভ-ক্ষতির হিসাবে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ যে বছর পশু বিদেশ থেকে কম আমদানি করা হয় সে বছর খামারিরা ভালো দাম পায়।

কিন্তু যে বছর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পশু বাণিজ্যের জন্য সীমান্ত খুলে দেয় তখন ভারতীয় পশুর ভিড়ে দেশীয় খামারিদের পশুর দাম কমে যায়। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হয় খামারি, কৃষকসহ এ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর বৃহৎভাবে দেখতে গেলে সার্বিক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে সারা বছরই যে পশুর হাটগুলো বসে কোরবানির ঈদে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ হাট বসে। যেমন- রাজধানী ঢাকা শহরে সারা বছরের জন্য স্থায়ী একটি পশুর হাট গাবতলীতে বসে; কিন্তু কোরবানির ঈদের সময় এলে এ সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

এ বছর কোরবানির ঈদে ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশনের জন্য একটি স্থায়ীসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাট বসানো হয়েছে। তার মধ্যে আনুপাতিক হারে উত্তর সিটি করপোরেশনে এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে আলাদা আলাদা পশুর হাট বসার অনুমতি দিয়েছে দুটি সিটি করপোরেশন। প্রায় দুই কোটি মানুষের ঢাকার শহরে ঈদের সময় অর্ধেক মানুষ তাদের গ্রামের বাড়িতে ঈদ উদ্যাপন করতে চলে গেলেও আরও অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় এক কোটি মানুষ ঢাকা শহরে থেকে যায়। সে জন্য সারা দেশের মানুষের যেন একটি দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজধানীর মানুষের ভালোভাবে ঈদ উদ্যাপনের জন্য যারপরনাই সহযোগিতা করা।

সে জন্য সব কোরবানির পশুই বেশি দাম পাওয়ার আশায় তা রাজধানীতে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত বিভিন্ন পশুর হাটে নিয়ে আসে। এর জন্য সব সময় যে ভালো দাম পায় তাও নয়। অনেক সময় শেষ মুহূর্তে আমদানি এত বেশি হয়ে যায়, তখন শুধু পানির দামে বিক্রি করে আসতে পারলে যেন বাঁচে। কারণ ঢাকা শহরে পশু আনার জন্য ইতোমধ্যে পশু¯্রােত শুরু হয়ে গেছে, যা আমরা প্রতিদিনই গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারছি। দেখা যাচ্ছে, ট্রলিতে, ট্রাকে, ট্রলারে পিক-আপ ভ্যানে এমনকি রাস্তায় হাঁটিয়েও প্রচুর পরিমাণে পশু প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ঢাকা শহরে স্থাপিত বিভিন্ন হাটে আসছে।

অথচ রাজধানীতে যারা হাটের ইজারা নিয়েছেন, সিটি করপোরেশনের তরফ থেকে ঈদের তিন দিন আগে থেকে হাটে গরু কেনা-বেচা করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু যদিও এখনো ঈদের প্রায় সপ্তাহখানেক বাকি তারপরও সেসব হাটে পশু জমায়েত করা শুরু হয়ে গিয়েছে। অথচ এখনো সেসব পশুরহাট পুরোদমে চালু হওয়ার মতো অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়নি। এ অবস্থা যে শুধু রাজধানী ঢাকা শহরে তাই নয়- এখন তা সারা দেশের নগর-মহানগর, শহর-বন্দর, এমনকি গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

কারণ এখন সারা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যেভাবে সচ্ছলতার মুখ দেখেছে তাতে এসব উৎসবে গ্রাম-শহর পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর এসব কোরবানির পশু যোগান দেওয়ার জন্য যেমন রয়েছে কিছুটা হলেও বিদেশি আমদানি নির্ভরতা, অন্যদিকে রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চল, সীমান্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন পশু মোটাতাজকরণ খামার। তবে অনেক সময় অভিযোগ ওঠে যে এসব মোটাতাজাকরণ খামারে ভারতীয় অবৈধ অস্বাস্থ্যকর রেনামাইসিন ও স্টেরয়েড জাতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আশার কথা, এ বিষয়টি বিগত কয়েক বছর ধরে গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার পর জনগণ সচেতন হওয়ায় এখন এর ভয়াবহতা আগের তুলনায় অনেকটাই কমে এসেছে। এভাবে চলতে থাকলে অবশ্যই এক সময় সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হবে। সরকারের নির্দেশে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা এবার কোরবানির পশু বহনকারী যানবাহনকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছে। সেখানে পুলিশিসহ যেকোনো ধরনের চাঁদাবাজির আওতার বাইরে রাখার কথা ঘোষণা দিয়েছেন পুলিশ প্রশাসন।

অন্যদিকে পশুরহাটে জালটাকা শনাক্তকরণের জন্য মেশিন বসানো ও নজরদারি বৃদ্ধি করা, পশু ব্যবসায়ীদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে অজ্ঞান পার্টি, মলম পার্টি, ছিনতাই, যত্রতত্র চাঁদাবাজি প্রতিরোধে কড়াকড়ি আরোপ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিশেষে বলা যায়, গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কথার কথা না হয়ে সামান্যতম কার্যকর হলেও এতে শেষ বিচারে জনগণই উপকৃত হবে।

লেখক: কৃষিবিদ ও রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

বস্তুবাদী দুনিয়ায় সবকিছুকে বিচার করা হয় টাকা ও চাকচিক্যের মাপকাঠিতে। সরকারি কর্মকর্তার গাড়ি থাকে; কিন্তু একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের গাড়ির ব্যবস্থা করতে হয় তার নিজ উদ্যোগে। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করে ধারণা হতেই পারে, শিক্ষক হয়ে ভুল কাজটি হয়তো করেই ফেলেছি। এর ফলে মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আসার ক্ষেত্রে একটি নিরুৎসাহী পরিবেশ সৃষ্টি হতেই পারে। এমতাবস্থায় আমার বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণে শিক্ষকতা পেশার ঐশ্বর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমার লেখাটি শিক্ষকতা পেশা গ্রহণকারীদের ভিন্নভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি ২৩ বছর শিক্ষকতা করছি। জীবনে প্রাপ্তির ঝুলিতে প্রায় ২৩০০ ছাত্র আমার হাত ধরে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেছে। যারা কম-বেশি সবাই কর্মরত। ধরি, আমার একজন ছাত্র কর্মজীবনে ৪০ হাজার টাকা বেতন পায়। যদিও এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন সীমা আমার জানামতে ৫ লাখ ও সর্বনিম্ন ৩০ হাজার টাকা। আমি গড়ে প্রত্যেকের বেতন ৪০ হাজার টাকা ধরছি। তাহলে আমার শিক্ষাদানে চাকরি পাওয়া শিক্ষার্থীরা প্রতিমাসে গড়ে ৯২ কোটি টাকা উপার্জন করে। এমন পরিসংখ্যানে আমি নিজেকে একজন ভ্রাম্যমাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতেই পারি। সমাজকে সুন্দর প্রক্রিয়ার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখে অর্থনীতির নীরব বিপ্লব ঘটে শিক্ষকের হাত ধরে।

এটা গেল শুধু অর্থনৈতিক দিকটির বিশ্লেষণ- এরপর রয়েছে মানবিক ও নৈতিক দিক। এ দিকগুলোকে সমাজের অক্সিজেন বলা হয়। অক্সিজেন না থাকলে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি মানবিকতা ও নৈতিকতা না থাকলে সমাজ মৃত হয়ে পড়ে। মানবীয় গুণগুলো মানুষ শেখে পিতামাতা ও শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে। আব্রাহাম লিংকন তার ছেলের শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি এরূপ- ‘মাননীয় শিক্ষক মহোদয়, আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে পাঠালাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন এটাই আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। অনুগ্রহ করে তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমাইশের মধ্যেও একজন বীর থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মধ্যেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকেন। তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। তাকে এও শেখাবেন, কীভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কীভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দেবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগে-ভাগে একথা বুঝতে শেখে, যারা পীড়নকারী তাদের নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়। বইয়ের মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে শেখাবেন। আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করে পাস করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশি সম্মানজনক। নিজের ওপর তার যেন পূর্ণ আস্থা থাকে, এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন, ভালো মানুষের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায়, হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। সে যেন সবার কথা শোনে এবং সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন শুধু ভালোটাই গ্রহণ করে এ শিক্ষাও তাকে দেবেন। সে যেন শেখে দুঃখের মাঝেও কীভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই, সে কথাও তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদের সে যেন ঘৃণা করতে শেখে। আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে সাবধান থাকে। অনুগ্রহ করে আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না, কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না হয়, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য। তাকে এও শেখাবেন, নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানবজাতির প্রতি। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত, আব্রাহাম লিংকন’। চিঠিটি আব্রাহাম লিংকন অন্য কোনো পেশার মানুষের কাছে লেখেননি। লিখেছেন সন্তানের শিক্ষকের কাছে। সুতরাং সুখীসমৃদ্ধ সুশীল সমাজ গড়তে সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই।

উন্নত জাতি ও দেশ গড়তে গবেষণামনস্ক জাতি গড়ে তুলতে হবে। গবেষণাই প্রকৃতির রহস্যভেদের একমাত্র পন্থা। গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ দেখানোর কাজটি সম্পাদিত হয় শিক্ষকের হাত ধরে। শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান জাতিকে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জার্মান। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল তার এক বক্তব্যে বলেন, ‘শিক্ষকরা সাধারণ মানুষ নন, তাই যোগ্যতা ছাড়া শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করা কাম্য নয়। ওই দেশের বিচারক, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীরা যখন সে দেশের সর্বোচ্চ বেতনভোগী শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন প্রত্যাশা করে তা দেওয়ার অনুরোধ জানান, তখন মার্কেল তাদের বলেন, যারা আপনাদের শিক্ষাদান করেছেন, তাদের সঙ্গে কীভাবে আপনাদের তুলনা করি?’

আমার অন্য পেশার বন্ধুরা প্রায়ই বলেন, ‘তোমাদের তো আরাম আর আরাম। সপ্তাহে তিনটি ক্লাস তিন ঘণ্টা নিলেই আর কোনো কাজ থাকে না।’ এখানেই ভুল ধারণা রয়েছে- এ ক্ষেত্রে আমি বলব সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা বা ৯ ঘণ্টা ক্লাস নিলেও ওই ক্লাসের প্রস্তুতি ও আনুষাঙ্গিকতা শেষ করতে সব সময় মাথাকে ব্যস্ত রাখতে হয়। আমরা অনেক সময় ভাবী প্রস্তুতি না নিয়ে গিয়ে কোনো রকমে ক্লাস শেষ করে এলেই শিক্ষার্থীরা আমার অপর্যাপ্ত প্রস্তুতির বিষয়টি ধরতে পারবে না। আসলে বিষয়টি ঠিক সেরকম নয়। ক্লাসে প্রস্তুতি নিয়ে গেছি কি না এ বিষয়টি শিক্ষার্থীরা খুব দ্রুত ধরে ফেলে। আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। তাই শিক্ষক হতে হলে আত্মসম্মানবোধ ও নিজের কর্মের প্রতি সম্মান থাকলেই কেবল এই পেশায় আসা উচিত। প্রকৃত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের যে অকুণ্ঠ ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও সম্মান পান তা আর কোনো পেশাতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই জাতি গড়ার কারিগর হিসেবে আত্মনিবেদিত শিক্ষকের ঐশ্বর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তি তুলানাহীন বলে আমি মনে করি।

লেখক: উপাচার্য, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল গ্রাম-বাংলায় যাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাদের সহজ-সরল জীবনযাপন, একজন আরেকজনের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পারিবারিকভাবে সম্পর্কের বন্ধন টিকে থাকে বা ধরে রাখে বয়স্করা। কারও সঙ্গে দুই পা হেঁটে গেলে, একটু কথা বললেই কি সম্পর্ক হয়ে যায়? মনে হয় না। সম্পর্ক বিষয়টা মনের। গ্রহণযোগ্যতা, মেনে নেওয়া, সাপোর্ট করা, একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, টান, আবেগ নিয়েই শুরু হয় সম্পর্কের গোড়াপত্তন।

সম্পর্ক নিয়ে যত কিছুই বলা হোক না কেন, আত্মার বন্ধন ছাড়া সম্পর্ক অন্ধ, বোবা, বধির। সামাজিকভাবে রক্তের বন্ধনকে অধিক মূল্যায়ন করা হলেও স্বার্থের দ্বন্দ্বে রক্তের সম্পর্ক মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিণত হয় চরম শত্রুতে।

আত্মার সম্পর্ক যার সঙ্গে, সে-ই আত্মীয়। ভালোলাগা, আবেগ, বেঁচে থাকতে একজন সঙ্গী, সাপোর্ট, কাঁকন পরা হাতের স্পর্শ মন আশা করতেই পারে। জীবন তো ছোট কোনো বিষয় নয়, তাতে জড়িয়ে থাকে মানুষের বেঁচে থাকার হাজারো গল্প। হিংসা বা ইগো মানুষের কোমল মনকে শেষ করে দেয়, অবিশ্বাসের পচন দিয়ে। বাস্তবে তেমন সুসম্পর্ক আদৌ আছে কি? রক্ত সম্পর্কের মানুষ অনেক ভয়ানক, ছাড় দেয় না ওরা। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, রক্ত সম্পর্কের মানুষ যার কথাই বলিনা কেন, স্বার্থের কারণে চোখ একেবারে উল্টিয়ে দিলে সেখানে আর মনের টান, আবেগ, ভালোবাসা থাকে না। ইগো কাজ করে ভাবনায়। অর্থের জোর থাকলে তো কথাই নেই। কে কাকে পাত্তা দেয়? নিজে কতটুকু সমঝোতা করলে, অমায়িক ভেবে বারবার ঠকে গিয়েও ভদ্র হাসি হেসে নিজের অস্তিত্বকে নিলামে দিয়ে শেষ পেরেকটা মেনে নিতে হবে, তা ভাবতেই নিজেকে অপাঙক্তেয় মনে হয়।

সংসার, পরিবার, রক্ত সম্পর্কের লোকজন যখন কূটকৌশল করে, ঠকায়, ধ্বংস করে দিতে চায়, তখন বন্ধনটা ফিকে হতে হতে হারিয়ে যায়। সুতোর মতো ঝুলে থাকে তার ভারত্ব হারিয়ে।

মা-বাবার আদরে থেকে বড় হওয়া ছেলেটি যখন সংসার সমরাঙ্গনে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, তখন সে বুঝতে পারে জীবনের গদ্য কত জটিল। বাবা-মা দূর তারাদের দেশে হারিয়ে গেলে অসহায় সন্তান চারপাশের অবিশ্বাস, প্রতারণা, ঠকানো, স্বপ্নভঙ্গের ষড়যন্ত্রে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেকে খুঁজে পায় না কোনো বন্ধনে। যে দিকেই এগোতে চায়, ঠাঁই হয় না কোথাও। একটা দূরত্ব যেন চিরস্থায়ী রূপে গেঁথে থাকে। মনের সুকোমল প্রবৃত্তি ধরে রাখা মানুষ সমঝোতা আর ছাড় দিতে দিতে এক সময় নিজের অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। তখন কেউ থাকে না হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে এনে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার।

মানুষ তার নিজস্ব আবরণ থেকে কখনো বেরুতে পারে না। কোনো না কোনোভাবে তার স্বরূপ সামনে চলে আসে, বাহ্যিকভাবে যতই লেবাসে নিজেকে ঢেকে রাখুক না কেন, এটাই জেনেটিক। বেলাশেষে মানুষের অর্জনের থলিতে কিছু থাকে কি? আপাতদৃষ্টিতে সঞ্চয় বলে যেটা মনে হয়, তা প্রাপ্তির সুখ দেয় না, কেবল হারানোর বেদনা পোক্ত হয়ে বসে মনে, হৃদয়ে ও অনুভূতির করিডোরে। দাবিয়ে রাখা, ছোট করা, অপদস্ত করা, অবমূল্যায়ন সবার অজান্তেই কষ্ট দেয়, যা অনুরোধের ঢেঁকি গেলার মতো। চারপাশে যারা আজ সুদিনে হাসছে, ওদের এতদূর আসতে কার অবদান, সেটা বেমালুম ভুলে যায়। একটু সহযোগিতা করলে সেটা বারবার মনে করিয়ে দেয়। এদের কোনো কাজে প্রয়োজনে পাওয়া যায় না। বিপদে পড়লে বা অর্থাভাবে বোঝা যায় প্রকৃত বন্ধু বা স্বজন কে? এমন স্বজন ও মিথ্যে সম্পর্ক থেকে একাকী থাকাই শ্রেয়। রক্ত সম্পর্কের মানুষই ঠকানোয় বেশি মজা পায়। চারপাশ থেকে ঠকাতে ঠকাতে মাথা উঠানোর আর জায়গা থাকে না। ক্যালকুলেটিভ হিসেবে অন্যকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায় মনের অজান্তেই।

বাড়ির সীমানার খুঁটি উঠিয়ে ভিতরে ঢোকানো, খুঁটি উপড়িয়ে ফেলে দিয়ে আরও ভিতরে ঢুকে গাছের চারা লাগিয়ে দখলে নিলে কতটুকু জায়গাই বা বেশি পাবে? রক্তের মানুষ এতই স্বার্থপর, এতই অমানবিক, যে ওরা কোনো শ্রেণিতেই পড়ে না। মাথা তুলে দাঁড়াবে দূরের কথা, নিজের সঙ্গে অন্যদেরও নিচে নামিয়ে সংসারে, সমাজে কারোরই কোনো স্থান থাকে না। সমাজে শূন্য হয়ে যায় তাদের অবস্থান। এটার উপলব্ধি কোনো দিনই ওদের স্পর্শ করে না, স্বার্থপরতায় ওরা অন্ধ হয়ে গেছে দেনা-পাওনার হিসেবে। চারপাশে ঘুরঘুর করা মানুষ কখনো সুবুদ্ধি দেয় না তাদের। আস্তে আস্তে ওরা সবাই নিজেকে সঁপে দেয় চোরাবালি সম্পর্কে। বাইরের মানুষের কাছে নিজের আত্মমর্যাদা জিরোতে গিয়ে ঠেকে। এভাবেই শেষ হয়ে যায় একটা পরিবার ও তার মানুষের সম্পর্ক।

লেখক: শিশুসাহিত্যিক

১১ জুন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারামুক্তি দিবস। ২০০৮ সালের এই দিনে দীর্ঘ ১০ মাস ২৫ দিন কারাভোগের পর তিনি সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে থেকে মুক্তি পান। ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই সেনা সমর্থিত ১/১১-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় বসে সংবিধানকে লঙ্ঘন করে নিজেদের পছন্দমতো তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে একতরফা নির্বাচন করার যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তখন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করাই ছিল শেখ হাসিনার মূল উদ্দেশ্য। তিনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্যই আন্দোলন করেছিলেন। জনগণের আন্দোলনে খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। ১/১১ নামে পরিচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। তারা ছিল শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেওয়াই তাদের দায়িত্ব ছিল; কিন্তু তারা ক্ষমতার লোভে পড়ে নির্বাচন দিতে নানা ধরনের তালবাহানা শুরু করে। তখনই সাধারণ মানুষ নির্বাচন নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। একদিকে জরুরি অবস্থার অজুহাত দেখিয়ে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ, অন্যদিকে পতিত আদর্শচ্যুত একশ্রেণির লোক দ্বারা নতুন নতুন দল গঠনের পাঁয়তারা শুরু করে। ‘দুদক’কে ব্যবহার করে রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালানো হয়। জনগণের কাছে রাজনীতিবিদদের বিতর্কিত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সরকার। শীর্ষ রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে একের পর এক হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

‘মাইনাস টু’ ফর্মুলার নামে শেখ হাসিনাকে প্রধান টার্গেট করে কুশীলবরা। তারা ভালো করে জানে শেখ হাসিনাকে মাইনাস করতে পারলে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে আর কোনো বাধা থাকবে না। শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের প্রায় দেড় মাস পর খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। অথচ খালেদা জিয়া সংবিধান লঙ্ঘন করা নির্বাচন করার যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল, সেটা প্রতিহত করতেই ১/১১ সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। খালেদা জিয়া ছিলেন সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী। যিনি দেশটাকে দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছিলেন। তখন টানা পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী তত্ত্বাবধায়ক সরকার খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনাকেই প্রথম গ্রেপ্তার করে।

দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হাজির করা হয় ‘মাইনাস-টু’ তত্ত্বের ফর্মুলা। সরকার প্রথমে কথিত একজন ব্যবসায়ীকে দিয়ে তিন কোটি টাকার চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলা করে। সরকার ভালো করেই জানত, শেখ হাসিনা কারও কাছ থেকে কোনো দিন চাঁদা নেননি। তিনি তার জীবনে কোনোদিন কারও কাছে কোনো টাকা চাননি। তারপরও মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে নির্বাচনে যাতে অংশ নিতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করার জন্যই যাকে-তাকে ধরে নিয়ে জোরপূর্বক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হতো। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে রাজি না হলেই তাকে জেলে নিয়ে নির্যাতন করা হতো। একটা ভয়াবহ আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যাতে নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে যায়। সরকার জানত শেখ হাসিনা ডাক দিলে লাখ লাখ কর্মী মাঠে নেমে পড়বে। তখন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফিরে আসতে চাইলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার; কিন্তু বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকারি নিষেধাজ্ঞা, যড়যন্ত্র ও মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে ২০০৭ সালের ৭ মে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার দুই মাস পর ১৬ জুলাই বিনা পরোয়ানায় নিজ বাসভবন সুধাসদন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাতীয় সংসদ এলাকায় একটি অস্থায়ী কারাগারে তাকে দীর্ঘদিন বন্দি করে রাখা হয়।

গ্রেপ্তারের পর সংসদ ভবনে স্পেশাল ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসানো হয়েছিল। তারপর একটার পর একটা মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেকোনো মূল্যে শেখ হাসিনাকে দুর্নীতিবাজ প্রমাণে উঠেপড়ে লেগেছিল। তাদের একমাত্র টার্গেট শেখ হাসিনাকে যেকোনোভাবে শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা। সে জন্য পরিকল্পনা মাফিক প্রথমে দেশের বাইরে রাখার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু সেটা যখন সফল হয়নি তারপরে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা, জনগণের কাছে দুর্নীতিবাজ সাজিয়ে জনগল থেকে দূরে রাখাসহ এমন কোনো কাজ নেই যে তারা করেনি। এমনকি কারাগারে দেশরত্ন শেখ হাসিনার জীবননাশের ষড়যন্ত্র চলে। তিনি তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের অভিযোগ তোলে স্লো-পয়জনিংয়ের মাধ্যমে নেত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই গ্রেপ্তারের আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। প্রথমত, দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ও পরিক্ষিত নেতা জিল্লুর রহমানের হাতে দলের দায়িত্ব অর্পণ। দ্বিতীয়ত, জাতির উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি। জিল্লুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দায়িত্ব দেওয়ার কারণে দলের ভাঙন হয়নি। আর জাতির উদ্দেশ্যে খোলা চিঠির কারণে লাখো কোটি নেতা-কর্মীদের মনে অফুরন্ত সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। যার কারণে নেতা-কর্মীরা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের পর ভয়ে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই নিশ্চুপ কিংবা ভিন্ন সুরেও কথা বলেছিলেন; কিন্তু সারা দেশের তৃণমূল নেতারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। শেখ হাসিনার মুক্তির জন্য দেশ-বিদেশে থাকা লাখ লাখ নেতা-কর্মীরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নেতা-কর্মীদের আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং শেখ হাসিনার মুক্তির কারণেই খালেদা জিয়াও মুক্তি পায়।

সমগ্র বাংলাদেশে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের চাপে পড়ে যায় সরকার। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সব মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি জানায়। শত চেষ্টা করেও সরকার আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করতে পারেনি, বরং শেখ হাসিনার প্রশ্নে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব নেতা-কর্মী। চারদিকে আওয়াজ ওঠে শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচন নয়। তুমুল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। মুক্তি পেয়েই তিনি উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যান। ২০০৮ সালের ৬ নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন।

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে মহাজোট। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। সেই থেকে টানা চতুর্থবারসহ পঞ্চমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশকে নিয়ে গেছেন উন্নত সমৃদ্ধ মর্যদাশীল দেশের কাতারে।

জনগণের মুক্তি আন্দোলনে শেখ হাসিনা অনেক জেল-জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। অসংখ্যবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য কখনো পিছপা হননি। শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নির্ভীক সৈনিকের মতো এগিয়ে গিয়েছেন এবং প্রতিবারই বিজয়ী হয়েছেন। সব বাধা-বিপত্তি জয় করে শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশেই নয়- আন্তর্জাতিক বিশ্বেও দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

১১ জুন, শুধু ব্যক্তি শেখ হাসিনাই মুক্তি পায়নি, যাত্রা শুরু হয়েছিল গণতন্ত্রের। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার মুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ আবার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পায়। শেখ হাসিনার কারামুক্তির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র মুক্ত হয়েছিল।

লেখক: সাবেক ছাত্রনেতা ও সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ।

সঙ্গত কারণেই বর্তমানে মর্মস্পর্শী ও হৃদয় ছোঁয়া বিষয়কে ঘিরে এলিজা কার্সনকে নিয়ে লিখতে বসেছি। এ মেয়েটি আমাদের পৃথিবীর প্রথম অভিযাত্রী, যে ২০৩৩ সালে মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সে ভালো করে জানে, হয়তো আর ফিরে আসবেনা এই প্রিয় জন্মভূমি পৃথিবীতে। আর মাত্র ৯ বছর পরে একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে কোটি কোটি মাইল দূরের লোহার লালচে মরিচায় ঢাকা প্রচণ্ড শীতল নিষ্প্রাণ গ্রহের ক্ষীয়মাণ নীল নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে। তবে তাতে ভীত নয় সে। ভাবতে অবাক লাগে, মানুষের স্বপ্ন কত বিশাল! এলিজা কার্সন নিজে সেই দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখে এবং একই সঙ্গে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শেখায়। সে বলে- ‘সর্ব সময় আপনার লালিত স্বপ্ন ভিত্তি করে চলুন এবং এমন কিছুকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনার স্বপ্ন থেকে হেলাতে পারে বা নষ্ট করে দিতে পারে।

আসলেই মা জননীবিহীন সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে কেবল বাবা বার্ট কার্সনের আদরেই বড় হয়ে উঠেছে এলিজা। এই ছোট মেয়েটি হয়তো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, এ পৃথিবীতে আগমন কেবল খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য নয়। আরও অনেক কিছু মহৎ কাজ আছে, যা মানব কল্যাণকে ঘিরে করতে হয়। আর তাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সামনে রেখে জীবন অতিবাহিত করে থাকেন মহামানবরা। অথচ সাধারণ মানুষ তা করে না। কারণ সাধারণ মানুষ আন্তঃকেন্দ্রিক এবং নিজেদের চাওয়া-পাওয়া ও ভোগবিলাসের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত রাখে। সত্যি কথা বলতে কি, এ বিশ্বের সৃষ্টির গোড়া থেকে মানব কল্যাণার্থে এ ধরনের কতিপয় অধিমানব জীবন উৎসর্গ করে এগিয়ে এসেছেন বলেই আমরা আজ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, আমরা সাধারণ মানুষের খুব কম সংখ্যকই তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং কৃতজ্ঞতাভরে মনে করি। স্মরণকাল থেকে এ ধরনের এরকম অনেক অধিমানব বা মহামানব থাকলেও আমি অত্র প্রবন্ধের কলেবরের স্বার্থে নিম্নে কেবল জনাকয়েক অধিমানবের কথা তুলে ধরছি, যারা সৃষ্টি জগৎ তথা মানুষের জন্য জীবন বাজি রেখে তথা জীবন দিয়েও অবদান রেখে গেছেন।

প্রথমে যার কথা দিয়ে শুরু করছি। তিনি হলেন- গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিস। প্রাচীন গ্রিকের এই গাণিতিক ও বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন ইতালির ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলির সাইরাকিউস নামে একটি ছোট রাজ্যে। পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং হাইড্রলিক্সে তার অবদানের জন্য আজও স্মরণীয়। অথচ গবেষণারত অবস্থায় তার করুণ মৃত্যু হয় মাথামোটা একজন রোমান সৈনিকের ধারাল তরবারির আঘাতে। দ্বিতীয়ত, যার কথা উঠে আসে, তিনি হলেন মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওদার্নো ব্রুনো। অতি সত্যি কথা বলায় তাকে হাত-পা বেঁধে রোমের রাজপথে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কি বলেছিলেন ব্রুনো? কি ছিল তার অপরাধ? তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই পৃথিবী সৌরজগতের কেবল তুচ্ছ গ্রহ ছাড়া আলাদা কোনো গুরুত্ব নেই। আর পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ চিরস্থায়ী নয়, এক দিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ব্রুনোর সেই চিরসত্যর ওপরই ভিত্তি করে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান আমাদের সাধের পৃথিবী। তৃতীয়ত, যার কথা বলছি তিনি হলেন মধ্যযুগের জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, যিনি আট বছর ধরে বন্দিদশায় অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং আশি বছর বয়সে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান। কী এমন দোষ করেছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই বিজ্ঞানী? তিনি শুধু কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং যুগপৎ বলেছিলেন, ব্রুনোকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে মূর্খ যাজকেরা। এ জন্য তাকে একবার মাফ চাইতে হয়েছিল। ওয়াদা করতে হয়েছিল, চার্চ ও বাইবেলবিরোধী কিছু বলবেন না; কিন্তু সে কথা রাখতে পারেননি গ্যালিলিও। জ্বলজ্বলে তারার মতো সত্যকে উপেক্ষা করে তিনি কীভাবে মিথ্যা বলবেন? কীভাবে অন্ধকারকে আলো বলে চালিয়ে দেবেন। আর তাই গ্যালিলিও সত্যের এ জয়গান করে গেয়েছিলেন আজীবন এবং বলেছিলেন যে সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তারপর যার কথা উঠে আসে, তিনি ইতিহাসখ্যাত নারী বিজ্ঞানী ম্যারি কুরি, যে সময়টাতে সারা পৃথিবীতেই মেয়েরা ছিল অনেক পিছিয়ে। অথচ সে সময় ম্যারি কুরি বিশ্ববাসীকে এনে দিয়েছেন অসংখ্য অর্জন। পোলান্ডে জন্ম নেওয়া ম্যারি দুটি উপাদানের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে প্রথমবার নোবেল পেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে (রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার জন্য) আর এর মাত্র ৮ বছরের মাথায় দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার পান রসায়নে। অথচ এই আবিষ্কার ছিল মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এই আবিষ্কারে ম্যারি কুরি এবং তার স্বামী পেয়েরি কুরি এতটাই স্বাস্থ্যগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এই পৃথিবী থেকে অচিরেই বিদায় নিতে হয়েছিল। এ ছাড়া এ ধরনের অনেক প্রতিভাধর সৃষ্টিধর্মী ও উদ্যোগী মহৎপ্রাণ, এভাবে পৃথিবী থেকে অকালেই চির বিদায় নিয়েছেন। যারা হলেন রবার্ট ককিং, অটো লিলিয়েনথাল, অরেল ভিলাইকু, উইলিয়াম বুলোক, আলেকজান্ডার বগডানোভ, হেনরি থুআইল, ম্যাক্স ভ্যালিয়ার, প্রমুখ। এরা কেবল মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এসব অধিমানব মানবজাতির মঙ্গলের জন্য আবিষ্কার করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জীবন দিয়েছেন। আশ্চর্যর বিষয় হলো, আমরা তাদের আবিষ্কারের ফল ভোগ করে চলেছি। অথচ তাদের কথা এতটুকু ভাবী না এবং মনেও রাখি না।

এবার আসুন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এলিজা কার্সনের কথায় ফিরে আসি। এই ছোট মেয়েটি নাসার কনিষ্ঠতম সদস্য। ৭ বছর বয়সে বাবা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আলবামার একটি স্পেস ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা তাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে তার ভাবনার জগৎটাই অন্য শিশুদের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। এদিকে এলিজার যখন ৯ বছর বয়স, তখন তার সঙ্গে দেখা হয় নাসার এক মহাকাশচারী সান্ড্রা ম্যাগনাসের সঙ্গে। এই নারী মহাকাশচারী তাকে জানিয়েছিলেন ছোটবেলাতেই তিনি মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন বলেই বর্তমানে এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। এই কথাটি ছোট্ট এলিজার মনে দাগ কেটে যায়। এতে মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন তার অন্তরে আরও শেকড় গেড়ে বসে। উল্লেখ্য, মাত্র ১২ বছর বয়সেই এলিজা আলবামা, কানাডার কুইবেক ও তুরস্কের ইজমিরে নাসার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্পেস ক্যাম্পে অংশ নেন। এর মধ্যে মহাকাশের বেসিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন মিশন কীভাবে পরিচালিত হয়, তা সে রপ্ত করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে মহাকর্ষ-শূন্য স্থানে চলাচল করার পদ্ধতি, ভারহীন স্থানে থাকার উপায়, রবোটিক্স সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিশেষ মুহূর্তে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি অর্জন করে। মজার ব্যাপার হলো, তার এই অভাবনীয় কাজের জন্য নাসার পক্ষ থেকে তাকে একটি ‘কল নেম’ও দেওয়া হয়, যা হলো ‘ব্লুবেরি’।

যেহেতু সে মঙ্গলে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। সোজা কথায় সে ফিরে আসতে চাইলেও আর আসতে পারবে না। তাই নাসার কাছে সে কোনো প্রকার যৌনতা, বিয়ে বা সন্তানধারণের নিষেধাজ্ঞাপত্রতে স্বাক্ষর করেছে। এদিকে অফিসিয়ালি নাসা ১৮ বছরের আগে কাউকে নভোচারী হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দেয় না। তবে এলিজার ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানা হয়নি। ১১ বছর বয়সেই তাকে মনোনীত করা হয়েছে। প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠানটি এলিজাকে মানুষের ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে অভিযানের জন্য জোর সমর্থন করে তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০৩৩ সালে যখন মঙ্গলগ্রহে প্রথমবার মানুষ পাঠানোর অভিযান শুরু হবে, তখন এলিজার বয়স হবে ৩২, যা একজন নভোচারীর জন্য যথাযথ বয়স। অবশ্য এলিজার মঙ্গলগ্রহে অভিযান নিয়ে নেতিবাচক কথাও শোনা যাচ্ছে। পরিশেষে এই বলে ইতি টানছি, সত্যিই যদি ২০৩৩ সালে এলিজা মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে রওনা হয় সে ক্ষেত্রে প্রায় ৮০০ কোটি পৃথিবীবাসীর পক্ষ থেকে আগাম মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, সে হয়তো আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। তথাপিও পৃথিবীবাসীর জন্য যে উদ্দেশে যাচ্ছে, সেটা যেন পূরণ হয়। তা হলে তার আত্মা পরিপূর্ণতার শান্তিতে ভরে উঠবে।

লেখক: বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় এসেছে। মন্ত্রিপরিষদে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী দুজনই নতুন এসেছেন এবং তাদের যথেষ্ট ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে, যা গত কিছুদিনের মধ্যেই তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদের শেষের দিকে নতুন কারিকুলাম এসেছে। এই কারিকুলামকে বাস্তবায়ন করতে এখন দরকার যথাযথ পদক্ষেপ ও নীতিমালার। বিশেষ করে অবকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেল এখন সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ভিশন ২০৪১’ ঘোষণা করেছেন, যা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-কে ‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ রূপান্তরিত করবে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন বাস্তব; কিন্তু ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ যদি সময়মতো করতে চাই তাহলে অর্থ বরাদ্দ শুধু বাড়ালেই হবে না, সেই অর্থের যথাযথ ব্যয় ও দুর্নীতি সর্বাংশে দমন করতে হবে। নতুন শিক্ষামন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরের দিনই দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন। এর সঙ্গে ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর করতে হবে।

বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বাজেটে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও, শতকরা হারে তা কমেছে। শিক্ষাব্যবস্থার দেখভালকারী শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কার্যক্রমের জন্য এবার যে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা জাতীয় বাজেটের ১১ দশমিক ৫৭ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১২ শতাংশের মতো। অবশ্য শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে অতীতের মতো এবারও দাবিটি পূরণ হয়নি, বরং বরাদ্দের হার কমে ২০ শতাংশ থেকে বেশ দূরেই আছে। উন্নত বিশ্বে এই বরাদ্দ ২০ শতাংশের আশপাশে। কোনো কোনো দেশে এর পরিমাণ আরও বেশি। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশ থেকে যারা উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে বা হওয়ার পথে; তাদের বেশির ভাগেরই শিক্ষা খাতের বরাদ্দ অনেক বেশি। এদিকে জাতিসংঘের মতে, কোনো দেশের বাজেটের ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা উচিত। বিপরীতে আমাদের দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির ২ দশমিক ৬ থেকে ৭ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আশার কথা, ইতোমধ্যেই ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৭১টি কলেজ জাতীয়করণ, সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরণ, জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে ১৮০টি ভবন নির্মাণ করাসহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, সরকারের নেওয়া চলমান উদ্যোগগুলো রূপকল্প ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য, ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’ অর্জনে সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষার মান আরও উন্নত করে আমরা বিশ্বমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। এটা আমাদের লক্ষ্য এবং এটি অর্জনে আমাদের কাজ করতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ, শিক্ষাকে বহুমাত্রিক করার অংশ হিসেবে প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, চারটি বিভাগীয় সদরে চারটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যারোস্পেস এবং এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সরকারকে কিছু ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতিতে চলতে হচ্ছে। তার মধ্যে শিক্ষাও একটি। কারণ বিশ্ববাজার অস্থির। সবার আগে দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখতে হবে। সবকিছু আমাদের হাতেও নেই। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। ইসরাইলে-ফিলিস্তিনির সঙ্গে আরব বিশ্বের বর্তমান অবস্থা। এই টালমাটাল সময়ে, যেখানে সারা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মানবিকতার জয়গান গাইছেন। সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিক্ষোভ করছেন। সেই সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষকের বিচার করতে হচ্ছে।

যৌন হয়রানির কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর আত্মহত্যা অসংখ্য যৌন হয়রানির ঘটনাকে সামনে এনেছে। এখন অনেক ছাত্রীই মুখ খুলছে। অনেকগুলোর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও প্রশ্নটা হলো, যেসব শিক্ষক এর সঙ্গে জড়িত তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কোনো যোগ্যতা রাখেন কী? সুষ্ঠু তদন্ত হলে এমন শত শত কেস সামনে এসে হাজির হবে। যদি ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর করা হতো তবে এমন ঘটনা ঘটার সুযোগ কম থাকত। কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বুয়েটে রাজনীতি থাকবে নাকি থাকবে না? এই নিয়ে শুধু বুয়েট নয় বাংলাদেশের এ বিষয়ে খোঁজখবর যারা রাখেন তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। পড়ার বদলে সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। প্রশ্ন হলো- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে রয়েছে ছাত্র রাজনীতি। বুয়েটে আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এ ঘটনা ঘটিয়েছিল এটি নিয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই থেকে সেখানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ। পোকা ধরা ফলের জন্য কী গাছটাই কেটে ফেলতে হবে? বরং ছাত্র রাজনীতি না থাকার কারণে বুয়েট এখন মৌলবাদের আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের ঘটনা আপনাদের মনে আছে?

এবার একটু ইতিবাচক কথায় আসা যাক। আমাদের সমস্যা অনেক। এই সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। ইউজিসির কথামতো যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগটা হতো তাহলে এ সমস্যাগুলোর বেশির ভাগই সমাধান হয়ে যেত। ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে মিশে যাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ শিক্ষা থেকে শুরু করে সব বিষয়ের আধুনিক পরিবর্তন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ‘সোনার বাংলা’ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সংবিধানে স্পষ্টত উল্লেখ আছে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার কথা এবং সেই প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির কথা- যেখানে জড়িত রয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশে সময়ের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পথ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অন্ততপক্ষে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলে আসছেন এবং বাস্তবায়ন করছেন যা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর আর অন্যকোনো দেশে উচ্চশিক্ষার এমন প্রসার সহজেই চোখে পড়ে না। যার জন্য আমরা সব সময় গর্বিত। তবে একটি বিষয় আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এই বিপুল পরিমাণ উচ্চশিক্ষিত সমাজকে কীভাবে সম্পদে পরিণত করা যায়, যা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করেছিলেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়। সেই সময়ে ইউজিসির কার্যক্রম ছিল তৎকালীন ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ। সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ ক্যাটাগরির) প্রতিষ্ঠিত হয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮০)। বিশেষ ক্যাটাগরির দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়: বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২)। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬। কিন্তু বিশাল জনবহুল দেশে এই সংখ্যাটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। আর এ জন্যই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪। ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু না করতে পারলেও ৯৯টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ, যেখানে পুরুষ ৭৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং নারী ৭২ দশমিক ৪২ শতাংশ রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শিক্ষায় নারীরাও পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে নেই। ২০২৩ সালের গ্লোবাল ইনডেক্স অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার হার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, শিক্ষার গুণগত মানই স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সাহায্য করতে পারে।

এই গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনকেগুলো সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন কারিকুলামের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। অবকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে। যথাযথভাবে জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতনকাঠামো করতে হবে। যা সময়ের দাবিও। এই কারিকুলামের জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক আমাদের কমই আছে। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেও নিজ উদ্যোগে ইনহাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাসরুম থেকে ল্যাবের সংখ্যার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উপাচার্য নিয়োগে আরও দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন। উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের নিয়োগে ইউজিসির সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক গুণগত ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো নতুন নতুন জ্ঞান সৃজন ও বিতরণের কেন্দ্র। আমি মনে করি সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন, প্রায়োগিক গবষেণা ও দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরির মাধ্যমে ভিশন ২০৪১ সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কোনো ধরনের অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রেখে আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে বাংলাদেশ অচিরেই হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। আমাদের মেধাবী তরুণরাই হবে সোনার মানুষ। আর সেই সোনার মানুষ তৈরির সূতিকাগার হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

লেখক: সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের প্রবণতা কমছে। আর রোগ-ব্যাধির প্রবণতা বাড়ছে। যেকোনো বয়সের মানুষের শরীর ঠিক রাখতে ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। তবে সব ব্যায়াম সব বয়সের জন্য উপযোগী নয় এবং সব বয়সে সব ধরনের ব্যায়াম সম্ভবও নয়; কিন্তু হাঁটা এমন একটি ব্যায়াম, যা যেকোনো বয়সের নারী-পুরুষের জন্য সহজেই সম্ভব, মানানসই, উপযোগী এবং এর মতো সহজ, ভালো ব্যায়াম আর নেই। হাঁটার উপকারিতাও অনেক। উপযুক্ত পোশাক এবং এক জোড়া ভালো জুতা ছাড়া কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন পড়ে না, ঘরে-বাইরে যেকোনো জায়গায় করা যায়। ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী এর সময় এবং তীব্রতা বাড়ানো-কমানো যায়।

হাঁটা নিয়ে হয়েছে বিস্তর গবেষণা, যার ফলাফল চমকপ্রদ। যারা নিয়মিত হাঁটা-চলার মধ্যে থাকেন, তাদের আলাদা ব্যায়ামের দরকার হয় না, যদিও সম্ভব হলে অন্যান্য ব্যায়াম করা উচিত। যারা সারা দিন অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে বসে কাজ করেন এবং অলস জীবনযাপন করেন, তাদের অবশ্যই কিছু সময় হলেও একটু একটু করে হাঁটা-চলা এবং ব্যায়াম করা দরকার। শীতকালে এটা আরও বেশি জরুরি। এতে শরীরের রক্ত চলাচল বাড়ে, উচ্চরক্তচাপ, শারীরিক স্থূলতা, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, এমনকি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করে, শরীর থাকে সচল আর মন-মেজাজ থাকে ফুরফুরে।

ডায়াবেটিস রোগীর উপকার: ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়ামের বিকল্প নেই। সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত হাঁটা-চলা, হাট-বাজারে বা অল্প দূরত্বে রিকশা বা গাড়ি ব্যবহার না করা, অল্প কয়েক তলার জন্য লিফট ব্যবহার না করে হেঁটে ওঠা বা নামা ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন বা সপ্তাহে মোট ১৫০ মিনিট হাঁটলে এবং শরীরের ওজন ৭ শতাংশ কমালে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা কমে প্রায় শতকরা ৫৮ ভাগ। আর যদি ডায়াবেটিস হয়েই থাকে, তবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও হাঁটা বিশেষ কার্যকর। হাঁটাহাঁটি করলে শরীরের পেশিতে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে এবং রক্তের সুগার কমে, ওষুধ লাগে কম।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: নিয়মিত হাঁটলে শরীরে জমে থাকা মেদ কমে, ওজন কমাতে সহায়ক হয়। অনেকেই শরীরের ওজন কমাতে শুধু ডায়েটিং করেন; কিন্তু হাঁটাহাঁটি না করে বা অলস জীবনযাপন করে শুধু ডায়েট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়। দীর্ঘমেয়াদি ওজন নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মূল চাবিকাঠি স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার এবং নিয়মিত হাঁটা-চলা ও ব্যায়াম।

হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা: নিয়মিত হাঁটলে হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে স্বল্প চেষ্টায় শরীরে বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারে এবং ধমনির ওপরও চাপ কম পড়ে। উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম। এ ছাড়া রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে কম। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সহজে ব্লক হয় না, রক্তনালির দেয়াল শক্ত হয় না। তাই হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ। কমে যায় স্ট্রোকের ঝুঁকিও, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটা। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাঁটা-চলা অনেকটা উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটার ফলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে, আর আগে থেকেই থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

রক্তের চর্বি বা কোলেস্টেরল: নিয়মিত হাঁটার ফলে ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বাড়ে। হাঁটা-চলা না করলে মন্দ কোলেস্টেরল বা এলডিএলের পরিমাণ বেড়ে, তা ধমনির গায়ে জমা হয়ে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যারা সপ্তাহে অন্তত তিন ঘণ্টা অথবা দৈনিক আধা ঘণ্টা করে হাঁটেন, তাদের রক্তে এলডিএল কমে যায় এবং হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে।